基于有限元仿真計算現代地鐵列車被動安全研究

孫騰飛 王晉樂 鄭偉

摘?要:基于歐洲被動安全標準要求,利用HyperWorks、LS-DYNA有限元仿真計算軟件對某型地鐵列車碰撞過程進行了數值仿真計算,計算結果表明該型地鐵列車滿足歐洲標準要求。

關鍵詞:地鐵列車;有限元計算;被動安全

中圖分類號:TB?????文獻標識碼:A??????doi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2021.01.072

0?引言

隨著城市軌道交通行業的發展,地鐵列車線路日益增多,截至2020年,全國已有40多個城市開通地鐵,地鐵列車載客量大、速度較高,且主要運行在人口密度較大的市區,一旦發生碰撞事故,將會造成嚴重的人員傷亡和財產損失。

被動安全防護標準所設置的目的在于: 防止列車載客區變形過大或是外部物品侵入載客區,導致乘客的生存空間破壞而引起損傷,防止“一次碰撞”引起較大減速度,超過人體承受極限和防止成員與車體及內裝件發生“二次碰撞”導致乘員重要部位損傷。

本文根據EN15227標準要求,依據某型地鐵列車頭車、中間車的車體結構、車體材料特性、總體布置和車鉤緩沖裝置特性,利用有限元分析軟件HyperWorks/LS-DYNA,針對主動列車以25 km /h 的速度正面碰撞另一列相同的靜止列車時的情況,建立有限元模型,對該型地鐵列車被動安全性能進行研究。

1?列車編組及碰撞工況

1.1?列車編組

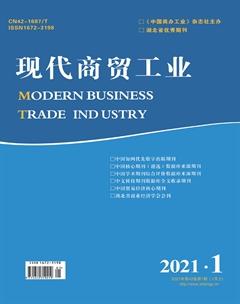

如圖1所示,列車采用6輛編組方式:

其中,Tc車:帶司機室不帶受電弓的拖車;M車:無司機室不帶受電弓的動車;Mp車:無司機室帶受電弓的動車;“=”全自動車鉤;“-”半永久牽引桿。

1.2?碰撞工況

根據EN 15227:2008+A1:2010《Railway applications-Crashworthiness requirements for railway vehicle bodies》中設定的C-II類車碰撞場景相關規定,確定該列車碰撞工況如下:一列6節編組的該地鐵列車(整備質量加50%座席乘客質量)以25km/h速度撞擊另一列處于靜止、無制動狀態的同類列車。其中,兩列車存在40mm的初始垂向位移。

該工況碰撞場景及車輛、界面編號如圖2所示。

2?計算對象

2.1?車體結構

Tc車車體結構如圖3所示,采用大型薄壁擠壓鋁合金型材,由車頂、底架、側墻、端墻和司機室等大部件組成,各大部件間采用焊接方式完成車體的組裝。

Mp車車體結構如圖4所示,采用大型薄壁擠壓鋁合金型材,由車頂、底架、側墻、端墻等大部件組成,各大部件間采用焊接方式完成車體的組裝。

2.2?車鉤緩沖裝置

地鐵列車司機室端設置全自動鉤緩裝置,車輛間設置半永久鉤緩裝置。

車鉤緩沖裝置技術參數如下。

表1是司機室端全自動鉤緩裝置技術參數。

表2是司機室端全自動鉤緩裝置技術參數。

2.3?車體材料

車體結構采用輕型高強度鋁合金材料,主要包括5000系合金的5083及6000系合金的6005A和6082。

2.4?撞擊質量

根據歐洲標準EN 15227∶2008+A1∶2010中第3.3章節所述,撞擊質量為車輛整備重量與50%座席乘客的質量之和,將各車輛的撞擊質量統計如表3。

3?有限元模型

根據各車體三維幾何模型、所用材料、設備布置及車鉤緩沖裝置力學特性等資料,建立了詳細的列車碰撞有限元模型,如圖5所示。其中,將前端防爬吸能裝置細化為尺寸為10mm的單元,頭車司機室及其他車體端部吸能結構細化為尺寸為25mm的單元,為了簡化計算模型并減少仿真分析時間,提高計算效率,其他部位單元尺寸定為80mm;Tc車共離散單元691555個,節點570482個;Mp車共離散單元673981個,節點546922個。

列車碰撞有限元模型中車體和轉向架之間連接關系模擬的準確性在一定程度上影響著仿真結果的準確性。本次碰撞模型中引入了離散梁單元,其輸入參數為梁單元的3向剛度值,來模擬一系簧和二系簧的力學性能;引入了彈簧減振單元,其輸入參數為減振器阻尼系數曲線,來模擬各向減振器。

4?仿真結果及分析

4.1?生存空間

列車碰撞模擬中主動車速度為25km/h,被動車靜止,碰撞仿真時間為1300ms。S6界面處兩列車頭車端部結構在碰撞后的變形圖如圖6所示,頭車與中間車間界面,碰撞結束后變形圖如圖7所示。可以看出,碰撞結束后,僅S6界面處端部吸能區結構發生了明顯的塑性變形吸能,頭車司機室和客室結構區域無明顯變形產生,其生存空間可以得到保障;各中間車車端結構間都未發生碰撞接觸,客室結構未產生明顯變形,乘客的生存空間可以得到保障,且兩列車間未發生爬車現象。

在整個碰撞過程中各節車乘客生存空間縱向長度變化量的最大值如表4所示,最大變形量僅為8.3mm,滿足標準EN 15227中“乘客生存空間中的任意5m長度內縮小值都不能超過50mm”的規定。

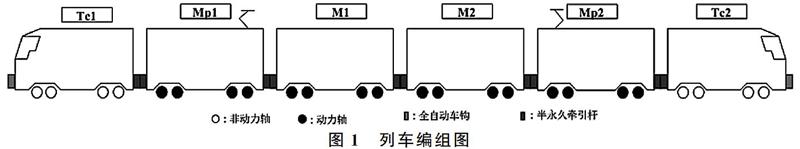

圖8給出了A1、B1車司機室鄰近主駕駛位置處地板和車頂間高度變化量隨時間變化曲線,在整個碰撞過程中A1、B1車司機室鄰近主駕駛位置處地板和車頂間的最大高度變化量分別為15.0mm和30.6mm,均不大于變形前各自高度(約2353mm)的20%即470mm,司機室生存空間滿足標準EN 15227的要求。

4.2?減速度

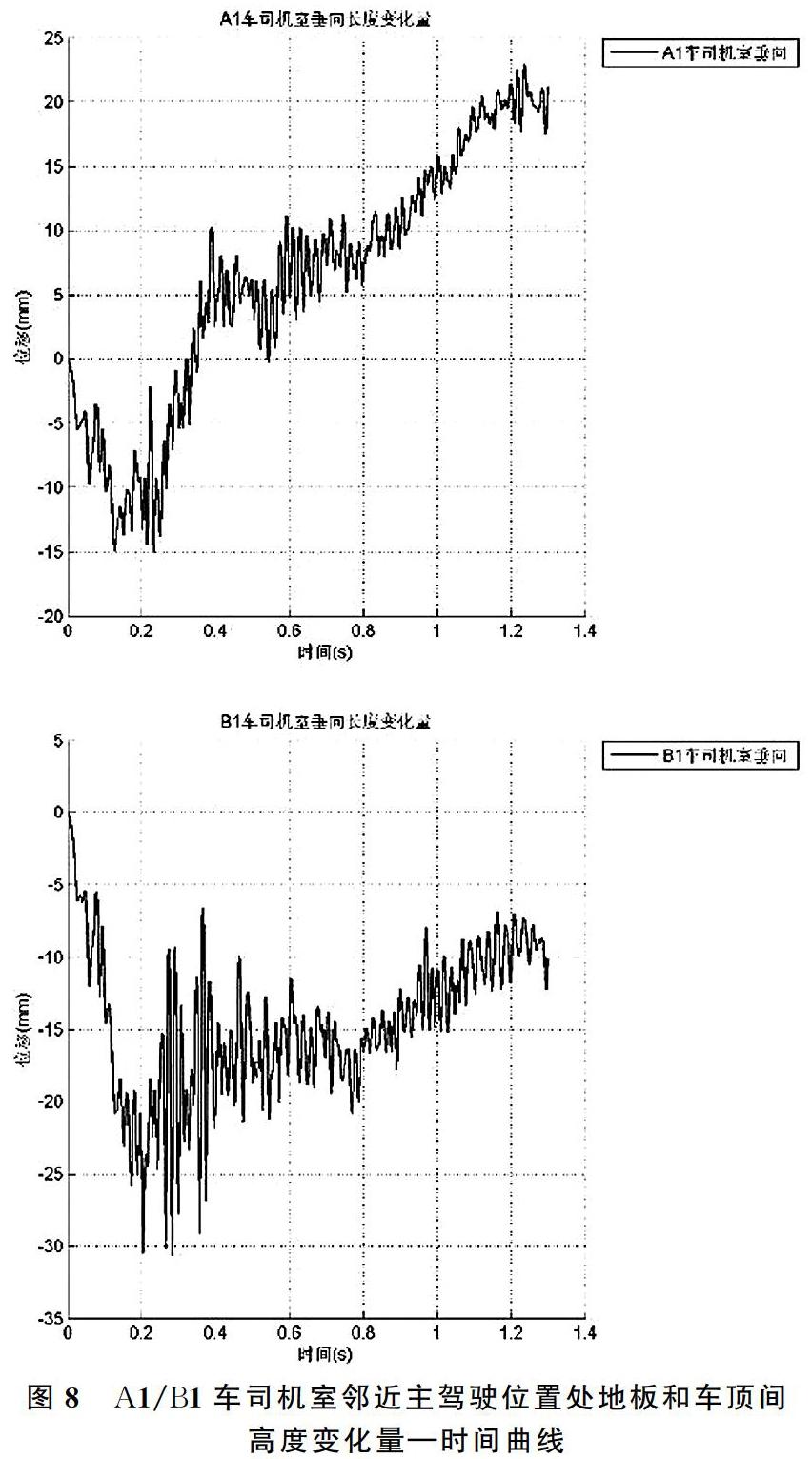

碰撞過程中主動車逐漸減速,被動車逐漸加速,后各節車輛速度趨于相同。計算得出各節車的縱向最大平均減速度值如圖9所示,可以看出最大平均減速度為0.87g,小于5g,滿足標準要求。

4.3?抬升量

如圖10~圖11所示,同統計各節車車輪最大抬升量,可以發現各節車車輪最大抬升量為24mm,滿足標準EN15227中“車輛穩定連鎖條件下,車輪抬離軌道最大高度不得超過100mm”規定。

5?結論

通過以上分析可以得出以下結論:

(1)碰撞過程中,地鐵列車僅頭車車體前端吸能區(主要為防爬吸能裝置和吸能梁)發生塑性變形,客室和司機室區域無明顯變形。

(2)碰撞過程中,各車輛乘客生存空間縱向長度變化量的最大值為8.3mm,小于50mm;司機室垂向最大變形量為30.6mm,司機室鄰近主駕駛位置處地板和車頂間高度最小值大于標準要求的80%。

(3)碰撞過程中,各車輛最大平均減速度為0.87g,小于標準可允許極限5g。

(4)碰撞過程中,兩列車端部防爬齒間實現了穩定互鎖,且各節車輛車輪最大抬升量為24mm,小于標準要求的100mm,不存在爬車風險。

參考文獻

[1]雷成,肖守訥,羅世輝,等.地鐵列車頭車耐碰撞性研究[J].城市軌道交通研究,2013,(11):32.

[2]劉青波,侯本虎,王雷,等.基于EN15227標準長編動車組耐撞性研究 [J].大連交通大學學報,2020,(41):34.