許居衍院士:下一波芯片技術的創新前瞻

王瑩

編者按:2021年10月16日,無錫,在“2021中國物聯網大會”期間,電子產品世界和中國電子學會聯合主辦了“智慧物聯網創新技術應用高峰論壇”,許居衍院士做了主題演講,從物理角度分析了物聯網的挑戰,預測了未來的新興范式。

1從物理角度看物聯網的挑戰

隨著物聯網(IoT)的發展,帶來了數據洪流,對數據處理帶來了巨大挑戰。

許居衍院士是物理專業出身,從物理挑戰的角度看,實際上我們沒有進行物理計算。物理計算最重要的是模擬計算,1960年曾出現過,但是很快就被淹沒了。許院士認為,現在應該重視涉及新的算法、編程、控制的模擬計算了。

現有技術難以滿足未來需要。

●摩爾定律還在延續,只是速度會減慢。過去是每18個月性能翻一番,到2005年時,變成每3.5年翻一番。那時幾何等比例縮小是不能用的,因玻爾茲曼統計法在物理層面行不通了。在2015年是6年翻一番,盡管人們做了很多的努力,例如改用了納米制程、采用新材料等,但材料層面的量子效應出來了。到現在為止已經是要20年翻一番(如圖1)。原因之一是功耗已碰墻,因為半導體器件發熱很厲害。

●馮·諾伊曼架構已經不能滿足需要。因為該架構需要不斷地在存儲和計算之間搬運數據,消耗了一半甚至絕大部分的工作量,而邏輯處理只占很小的部分。

2今后會有哪些新技術?

因此,人們寄希望于技術創新。這些新技術需要滿足的條件是:1集成度可以提高,且成本不能太高;2開關速度快;3能效高;4處理信息功能優于CMOS。

這些技術從何而來?新、老技術之間有什么關聯性?它們與ICT(信息與通信技術)有什么關系?

2018何年謂聯合國對ICT的定義是:主要通過電子手段完成信息的加工和通信的產品和服務。

ICT產業奠定了數字化經濟的基礎。ICT制造包括元器件、計算機設備、通信設備和消費產品(如圖2)。

以下是許院士的觀點和分析,僅供參考。從以下引導出來的技術,與國際半導體技術發展路線圖(ITRS)及其他地方的介紹是一致的。

處理技術、存儲技術本質上是器件技術;通信里有協議、架構;信息處理里有計算架構、軟件。所以ICT由器件、軟件和架構三個部分組成(如圖3)。1軟件和器件組合,就是“軟件定義器件”,2軟件和架構的相互作用,就是“軟件定義架構”,③器件和架構的相互作用產生四大技術群。

2.1軟件定義器件

2017年DARPA(美國國防高級研究計劃局)推出

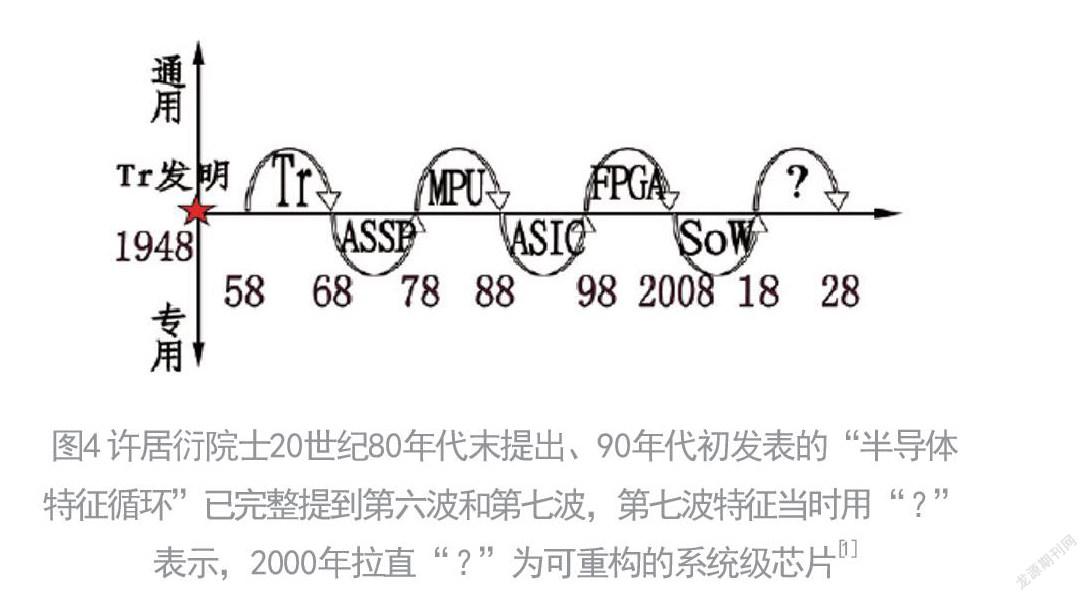

“電子復興計劃”,其中提出SDH(軟件定義硬件),特點是既可以像CPU一樣編程,又可以性能很高,比現在CPU性能提高成百上千倍。2020年代將會是“軟件定義器件”的一個高峰期,舉2個例子,一個是牧村浪潮,這是牧村先生2014年提出來,認為2017—2027年是高度靈活超級集成的時代。許居衍院士比牧村先生提前了14年提出可重構的系統級芯片,預計在2018—2028年芯片的靈活性/可重構性非常高(如圖4)。

2.2軟件定義架構

即把硬件和軟件分隔開來,用SDA簡化了Web Scare的實現。Web Scare是2013年由市場調查公司Gartner提出來的,指大型云服務公司必須將軟件擴展到龐大的受眾群體,同時保持足夠的敏捷性,以具備快速適應的能力。可見SDA重塑了信息基礎架構,將成為ICT發展的主旋律。

關于軟件定義,上面已介紹了2方面:1軟件定義硬件,2軟件定義架構。實際上,軟件定義一切。可以用兩句話概括:有限的資源,“無限”的暢想。

現在人們都知道“萬物皆互聯,一切可編程”。“一切可編程”非常重要的一點就是應用編程接口(API),在API之上可以編程,在接口的下面,也就是基礎設施部分,沒有必要時它基本上不動。

軟件定義的核心是API,它解耦了軟、硬件之間的技術關系。軟件定義有三大特點:1推動應用軟件向個性化發展,2硬件資源向標準化發展,3系統功能向智能化發展。

23器件和架構的互動作用

器件本身是怎么組織起來的?怎么設計的?應該有多少功能塊?這些功能塊應該怎么運行?有了軟件,軟件又來影響架構。所以器件和架構是相互影響的。但是很重要的一點,器件是通過架構走向應用的。

器件包括很多,有電子的、光子的、離子的、激子的,現在除了電子我們非常熟悉之外,光子、離子、激子等才網剛剛開始。實際上,所有的物理粒子都可以用來做器件。

如果分析硅CMOS和新器件、馮·諾伊曼架構和新興架構,可分成4大類。

1)“硅馮”范式:硅CMOS技術與馮·諾依曼結合目前是最重要的應用。它是0/1模式,通過計算機的二進制計算來表征事物的特征及其演變過程。我們現在所有的東西都是這種0/1表示。

“硅馮”范式引起了思考。在國際計算機體系結構大會ISCA2018的圖靈獎演講會上,ACM/IEEE邀請了2017年圖靈獎獲得者John L.Hennessy與David Patterson聯合進行了一場關于未來計算機體系結構發展道路探索的演講,二位專家展望未來10年是架構創新的黃金時代。2019年,在SEMI-West上,產業界的AMD、英偉達也提出了類似觀點:靈活應變的架構將引領未來。

可見,當摩爾定律逐漸終結時,體系結構正在閃耀新的活力。摩爾定律的終結可能是計算中發生的最好事情。

后摩爾時代的創新無窮。如圖5,最底下是More Moore(深度摩爾)。此外,還有More than Moore(超越摩爾),包括2D/3D封裝、HC/HI(異構計算和異構集成/異質集成)、DSA(特定領域架構)、SDH(軟件定義硬件)等。

●More Moore從原理上看非常簡單,做起來相當復雜。以前是平面的,是一個面的溝道場效應管,后來是FinFET,在3個維度來控制溝道。再下去,3面不行,是4面......。

光刻制程現在也仍然在發展,IBM已發布2nm制程,臺積電預計2025年將量產2nm技術芯片。現在很多人預計,除非有新的發現,到2025年很難再做下去了。

●More than Moore的芯粒很重要的是異構計算,用API把CPU Host和各種加速部件連接起來。這里強調一點,就是基于新的異構集成將會引領半導體產業進入下一個發展時期,例如基于芯粒的集成。

不管是MPU,還是SoC、GPU、FPGA、AI、IoT等先進和高集成的芯片產品都可以做成芯粒。例如手機芯片早已是芯粒。芯粒的應用將越來越多,將用于汽車電子、消費電子、工業自動化、醫療保健、國防、信息與通信等最終用途的行業中。據Transparency Market Research報告,2021—2031年芯粒的年復合增長率將達36.4%,到2031年,芯粒市場的估值將超過471.9億美元。

國外在芯粒方面做得較好,例如一家單位搞了硅光結合的“光芯粒(optical chiplet)”。因為光和電是非常難融合的。因此將來光芯粒會不會促進發展呢?如果可以的話,摩爾定律可能會梅開二度。芯粒有可能推進“光進銅退”。例如數據中心,用于眾多服務器、內存和計算資源之間的通信連接,從而推動“在封裝級實現光進銅退”。因為一些超級計算機用電傳輸幾厘米就不得了了,但光纜可以傳出去幾里,這樣一來,預計2023年將會很快進入大型數據中心。過去,光纖已進入了家庭、城市,現在要到芯片封裝里。

2)“類硅”模式:新器件與馮·諾伊曼架構的結合現在的共識是:下一代最好的情況是能進入跟CMOS雷同的二值開關,如果是這樣,摩爾定律還可以再延續一段時間。這一共識印證了許居衍院士等專家演繹的“類硅”模式是對的。

一些大公司,諸如Intel、IMEC、NRI等認為“類硅”有兩種途徑:1擴展CMOS,2非CMOS的,仍然基于電荷變換(如圖6)。

3)“類腦”模式:仍然利用現有硅CMOS器件技術,但架構不是馮·諾伊曼架構,是通過神經突觸傳遞的。馮·諾伊曼是存算分離的,新架構是存算一體的,馮·諾伊曼的叫做程序流,它是事件流(數據處理的)。

舉兩個極端的例子。

●IBM的TrueNorth是一個非常著名的模擬神經網絡。神經內核是4096個核,模擬100萬個可編程神經元和2.56億個可編程突觸。

其中1個核里包括調度器、控制器、路由器、神經元,這里有256個神經元(處理器)、256個軸突(存儲器)和64k的突觸(通信)。

其最主要的特色是異步計算(大腦式架構)。當然,在接口和時序方面為同步,但其他地方是異步的。異步時,當事件沒有來的時候,是0,所以功耗才70mW;如果變成同步了,大概要100mW。

●中科院計算所的DianNao,如圖7,片上存儲單元有NBin(保存的輸入數據),NBout(保存的輸出數據),SB(保存模型的權值),三者占66%。計算單元是NFU(神經功能單元),占28%。NFU是典型的點乘器(dot-product)方案,上面是一個點乘,下面是累加,累加以后數據有2個輸入、1個直接輸出。輸出就是1個尖峰/脈沖了。它的一個優勢是可以存儲在計算機里,然后再處理。

4)“新興”范式:新興架構和新器件來做(如圖8)。

國際半導體技術發展路線圖(ITRS)上指出,新的物理粒子有激子、離子、光波。

物理態變量,除了電子電荷外,還有自旋、相位、極性、軌道對稱性、磁通量、分子構型等。例如英特爾的下一代架構是量子和神經形態體系結構,許院士認為是非常重要的技術。

●新興器件是另類的信息處理。新興器件包括自旋波器件(SWD)、激子器件、納米磁性邏輯(NML)、發光器件/晶體管激光器(TL)。

●新興架構包括模擬計算、神經計算、量子計算。

許院士有一個非常新的觀點:我們現在通過API連接異構計算(GPU、FPGA等),未來新興計算在相當長的時期里也將與傳統計算通過微服務(API)組成專業計算機(specialized computers)。后摩爾時代,異構計算、異構(質)集成將得到很大發展。

3結束語

●物聯網模擬數據持續泛濫,導致了ICT面臨顛覆性的創新挑戰。

●在硬件顛覆更新之前,軟件定義仍將“吞噬一切”。但是在架構創新的時代,尤其是“新興”范式出來以后,軟件的作用還無法預測。

●摩爾定律失效驅動了創新的

“百花齊放”,現在是年輕人創業的最佳時機。盡管硅CMOS技術和馮·諾伊曼計算架構仍將(或分別)長期主導ICT發展,但先進器件、材料、封裝和新型通信、新興架構已經在推動/沖擊著ICT的變革。

●“硅馮”范式還有一定的韌性,有人說還可以維持50~100年,仍是十分重要的。人們關心異構計算科學。

另外,許院士還談到,十幾年前他看到蘋果公司開始收購半導體公司時,就覺察到未來將是大型系統公司/互聯網公司等企業介入芯片的時代。

多年后[注1],許院士和黃安君在《電子產品世界》雜志發表文章,提出觀點:硅將會變得和空氣、水一樣重要,但是又非常普通,大家都可以很容易地進來。現在有一個數據,我國現在對外代工的企業中,5%是系統商,17%是半導體設計公司——這兩類企業已經占了很大的份額,將來可能份額更大。

參考文獻:

[1]黃安君.牧村先生也拓展到第七波了[R/OL].電子產品世界[2015-5-18].http://www.eepw.com.cn/article/275226.htm

[注1]:這個預測是2008年提出,隨后在魏少軍主持的通信專用集成電路年會上做了報告.