BIM+GIS技術在公路工程中的應用研究

何 鑫

(山西省交通規劃勘察設計院有限公司,山西 太原 030032)

隨著國民經濟的快速發展,“互聯網+”的概念正式提出后便迅速發酵。各行各業都試圖利用互聯網思維來促進行業發展,公路工程行業也不例外。然而隨著BIM技術的不斷發展及公路工程的不斷深化,兩種技術單純地相結合已經無法滿足公路工程的發展需要,多技術相結合的理念逐步發展。在這樣的背景下,BIM+GIS技術的理念便應運而生。

1 工程概況

本研究以山西某高速橋梁隧道工程為例,該工程是山西省高速公路網的重要組成部分。工程路線全長96.362 km,全線采用雙向四車道高速公路標準,包含橋梁117座,涵洞136道,隧道11座。該項目結構復雜、工序較多,施工難度大,安全質量和監控要求高,管理協調困難。因此采用BIM+GIS的技術,為工程推進提供了一套輔助及優化解決方案。

2 基本技術概述

2.1 BIM技術

建筑信息模型(Building Information Modeling)是指通過構建建筑物的三維模型,并將相關信息數據內嵌入模型中來實現工程監理、物業管理、設備管理、數字化加工、工程化管理等功能。它不是數字信息的簡單集成,而是數字信息的一種應用,可以用于設計、構造和管理的數字方法。

BIM技術是一種基于三維數字技術的工程數據模型,它集成了建設項目的各種相關信息,是工程項目設施的物理和功能特征的數字表達。它可以完整描述工程對象,并在工程生命周期不同階段管理資源,并提供自動計算、查詢、組合和拆分的實時工程數據,工程項目的所有參與者均可使用。BIM技術具有單一的工程數據源,支持工程生命周期內的信息創建管理及全局數據共享等功能。

2.2 GIS技術

GIS(地理信息系統)是一種基于地理空間的數據庫。在計算機軟件和硬件的支持下,它是通過收集、輸入、管理、編輯、查詢、分析、模擬和顯示與空間有關的數據,并使用空間模型分析方法建立的一種計算機技術系統。GIS可以提供各種空間和動態信息以進行地理研究和決策服務。它植根于地理科學并集成了多種類型的數據,是用于收集、管理和分析數據的框架。它通過分析空間位置并使用地圖和3D場景將信息層組織為可視化。

GIS主要由5個元素組成,分別為硬件、軟件、數據、人員和方法。硬件為操作GIS的計算機設備;軟件為顯示地理信息功能的工具、數據分析方法及存儲方案,主要有:地理信息輸入及處理工具、視覺化工具及圖形化界面、支持地理查詢分析的數據庫管理系統等;數據為相關空間數據和其他數據集合;人員為設計維護及管理相關的用戶;方法為良好的設計計劃和事務規律。五大元素共同保障GIS的穩定運行。

2.3 BIM+GIS技術的優勢

BIM與GIS能跨界相結合,是因為它們有一種天然的互補關系,BIM技術可以開拓GIS技術的應用方向,GIS技術可以參與BIM技術的全生命周期工程管理。

GIS讓BIM從微觀走向宏觀。BIM的整個全生命周期從規劃、設計、施工到運維,都是針對建筑本身,但是,周邊宏觀的地理環境要素也非常重要,比如,修建道路橋梁隧道等都需要兼顧已有的自然環境和人為環境信息。三維GIS研究宏觀地理環境,可提供各種空間查詢及空間分析能力。在BIM的各個階段,三維GIS都可以為其提供可視化展示、管理、決策支持等技術方法。通過BIM+GIS技術,大大拓展了BIM技術的應用領域和應用周期,尤其可以將設計、施工階段積累的BIM模型數據,繼續運用在后期運營維護階段中,有效延長了BIM數據的應用周期。

BIM將GIS從宏觀帶入微觀。通過BIM模型數據在工程設計和施工階段的應用,能為GIS應用提供很好的數據支撐。BIM模型數據與傳統的3D Max模型數據相比,具有語義完整、屬性全面、數據精細、精度更高等特點,可以滿足GIS應用中精細化管理的需要。此外,在空間數據分析領域,BIM模型數據也為GIS應用提供更加完整的拓撲結構數據,對GIS技術的深入應用支持甚多。

3 BIM+GIS技術的應用

3.1 橋梁隧道周圍地形等高線分析

等高線是指由地形圖上等高的相鄰點形成的閉合曲線。通過將地面上具有相同高度的點連接起來并垂直投影到水平面上而形成的閉合曲線,并在圖形上按比例縮小以獲得輪廓線。

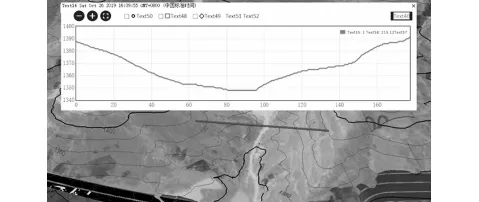

本研究結合GIS技術將該工程橋梁隧道BIM模型嵌入地形中,并通過相關地形數據對橋梁隧道周圍地質地形進行等高線分析,掌握整體地形結構,直觀展現橋梁隧道周圍地形的高差等信息,明確橋梁隧道周圍地形的實際情況,便于整體工程的把控,如圖1所示。并在等高線分析的基礎上對工程周圍地質地形做地面線提取,明確整體地形走勢,確定施工難易度,如圖2所示。

圖1 橋梁隧道周圍地形等高線分析

圖2 橋梁隧道周圍地形地面線提取

3.2 隧道周圍地質圍巖可視化交底建模

結合隧道專業設計建立地質圍巖數據庫,該數據庫包含地質屬性、空間位置、勘察數據等信息,并根據該信息生成分層地質模型。并通過二次開發逐步優化三維地質模型進度,完成對地質模型的修正及局部重構功能,以滿足專業隧道施工圖設計的要求。

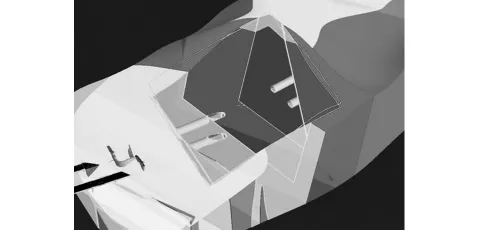

通過對該工程隧道周圍地質圍巖進行可視化交底建模,明確不同里程段地質結構,并用不同顏色標識,如圖3所示。通過對不同地質圍巖的分析,可以為工程整體布局提供決策依據,并根據綜合分析結果,合理布局隧道,減輕施工難度,節約施工成本,為建設和使用創造更加便利的條件。

圖3 隧道周圍地質圍巖可視化交底建模

點擊不同顏色的圍巖,可對其進行剖面分析,按照選擇線順時針90°方向的法線進行剖切,剖切寬度為選擇線長度,剖切深度為選擇線長度的1/2,如圖4所示。

圖4 隧道周圍地質圍巖剖面分析

3.3 工程周圍地質匯水面積分析

匯水面積是指流到同一山谷地面的雨水覆蓋的區域。穿越河流和山谷道路必須建造橋梁和涵洞,修建水庫則必須建造水壩用以阻水。這時就需要根據該地區的降水量和匯水面積來確定橋梁涵洞孔徑的大小,壩的設計位置和高度以及水庫的儲水量等信息。

本研究結合GIS技術對該工程周圍地質匯水面積進行分析,明確橋梁涵洞孔徑的大小,確定橋梁隧道設計方案,掌握工程整體走勢,為后續工程施工提供依據,如圖5所示。

圖5 工程周圍地質匯水面積分析

3.4 征地拆遷管理

相比傳統征地拆遷管理方式,通過采用BIM+GIS技術的征地拆遷管理方案,能夠顯著提高征拆進度計劃管理水平。該工程通過采用GIS數據生成工具來轉換在土地征用和拆遷詳細調查期間生成的數據,并將詳細調查指標同在GIS中顯示的矢量數據相關聯,當用戶查找對應詳細信息時,通過單擊對應矢量數據即可完成。

上述管理方式與傳統的征地拆遷管理方式的不同之處在于,采用BIM+GIS技術的征地拆遷管理方案可以精確掌握所有征拆對象的實際情況,并對相應的施工進度進行預警,為征拆對象與工程進展提供有效的數據支撐,從而節約征地拆遷成本。圖6中曲線標識的部分為占地邊界線,即為該工程需要征地拆遷的部分。

圖6 征地拆遷管理

3.5 隧道施工進度顯示

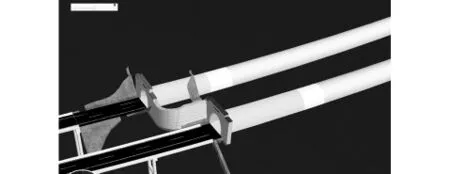

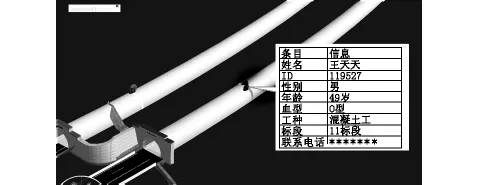

根據該工程施工單位提供的隧道施工進度表,分別生成項目左線隧道,右線隧道和服務隧道的施工進度文件,并將隧道BIM模型與施工進度文件相關聯,匹配組件的實際施工進度和計劃進度。通過設置隧道施工進度顯示,采用不同顏色標識隧道的施工進度情況,便于管理人員安排工期及宏觀控制施工進度,如圖7所示。

同時引入當前隧道內施工工作人員身上的傳感器數據,對工作人員位置及基本信息進行實時顯示,明確人員定位,如圖8所示。當隧道內存在安全隱患時,可及時通知人員撤離現場,若發生事故時,可第一時間展開救援。

圖7 隧道施工進度顯示

圖8 隧道施工人員實時定位

3.6 施工現場視頻實時監控

將現場視頻與GIS技術相融合,可實現廣域范圍內的三維地理信息可視化,提升了視頻的智能化和數據化,對空間定位和精度分析具有重要的研究意義,對工程的施工管理具有重要的應用價值。

該工程施工現場視頻監控系統通過本地語音警告和遠程無線視頻監控施工現場的情況,監管工程進度及現場施工條件,規范施工作業,責任落實到位,當發現問題時能做到及時處理,最大限度地消除安全隱患,保障施工人員的生命安全,如圖9所示。

圖9 施工現場視頻實時監控

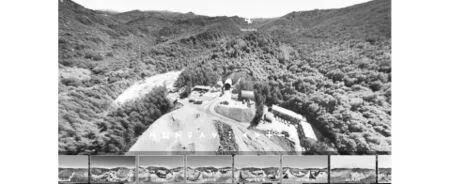

3.7 基于傾斜攝影的施工場地VR漫游

傾斜攝影是一個集成了數據收集,數據處理和數據生成過程的高新技術。通過有效的數據收集和專業的數據處理,可以生成高精度的三維模型,并將現實世界中的對象復制到計算機中。

VR技術即虛擬現實技術,是一種基于人類視覺和聽覺的生理及心理特征,由計算機生成逼真的三維圖像。用戶通過佩戴諸如頭盔顯示器和數據手套之類的交互式設備,將自己置于虛擬環境中并成為虛擬環境的成員。用戶與虛擬環境中各種對象之間的交互仿佛在現實世界中一樣。虛擬環境中的圖像和聲音會隨著用戶頭部的移動而實時更改,通過手部移動,可以實現拾取物體并跟隨移動的操作。在虛擬環境中,用戶會感到十分逼真并具有身臨其境的感覺。

本研究將GIS技術與傾斜攝影相結合,采用VR技術手段生成施工場地環境,直觀地表現施工場地地形、場地布置等實際環境。管理者通過手機、VR眼鏡等設備即可實現沉浸式的三維視景自主瀏覽,并根據需求在場景中調取信息,提高工程管理者的工作效率,降低工作難度,如圖10所示。

圖10 基于傾斜攝影的施工場地VR漫游

4 結論

硬軟件技術的不斷發展及數字社會的建設需要,為BIM+GIS技術的結合創造了機會。本文結合山西某高速橋梁隧道工程,分析研究BIM+GIS技術在該工程施工管理中的應用,為工程提供了更加清晰的信息傳遞和更為直觀的技術交底,對該工程施工管理的順利開展具有積極意義。