江蘇鹽城黃海濕地

電波

黃海之濱浩浩湯湯,永不停歇的海浪擁抱著由長江、淮河沖積而成的江淮平原,這里四季分明、氣候溫和,水網(wǎng)交織、湖泊眾多,是富饒美麗的魚米之鄉(xiāng),也是生機勃勃的自然王國。其間鑲嵌著一顆巨型“綠寶石”——鹽城黃海濕地,它自南向北綿延582公里,在海洋動力作用下,每年以數(shù)萬畝成陸速度向大海延伸。

它是太平洋西岸和亞洲大陸邊緣面積最大的濕地,但廣袤遼闊僅僅是它的特點之一。這里還是生態(tài)保護最好的海岸,蔚為壯觀的灘涂、瑰麗壯美的沙洲群、水草豐美處熱鬧非凡的鳥鳴魚躍……凡此種種皆彰顯著無窮無盡的魅力。

很多人都知道,森林被稱為“地球之肺”,海洋被稱為“地球之心”,但濕地被譽為“地球之腎”卻鮮為人知。

在我國黃海南部,就有這樣一片神奇的濕地。它由自然之力塑造而成,河流滾滾而來,日復一日地在蜿蜒的海岸線上堆積起一塊土地。如今,它的面積達4500多平方公里,約占江蘇省灘涂面積的3/4,全國的1/7,是亞洲最大的沿海灘涂濕地,更重要的是,這片濕地填補了我國濱海濕地類型的空白。

這里河流縱橫交錯,滋養(yǎng)著無數(shù)的植被。植物在與浪濤的斗爭中,逐漸伸長根系,牢牢抓緊土壤,在一定程度上不僅起到消減海浪、抵御臺風的作用,還避免海水回灌影響淡水的供應。因此這片濕地世世代代平衡著人類與大自然的關系,不愧對“地球之腎”的美譽。

日升月降,潮起潮落,濕地見證著自然的變遷。歷史上古黃河、古長江每年都會攜帶大量泥沙作為“禮物”堆積在入海口。這些泥沙受到海侵、海退等地理現(xiàn)象影響,不斷被侵蝕、被塑造,作為基底沉積在陸地附近,而有的被高高壘起變?yōu)樯臣埂S谑菨竦厣蠞u漸隆起一片沙洲,它繼續(xù)向外淤積增長,形成如今規(guī)模龐大,堪稱世界罕見的輻射狀沙洲群。

它是世界上面積最大的輻射沙洲群。70多條沙脊似蛟龍,匍匐在滾滾海潮中,勢如破竹般由南向北延伸約200公里,東西橫跨140公里,向外輻射形成北寬南窄的不對稱格局,且北部出露較多而南部出露較少,宛若一把在海中展開的巨扇。

與地球上大多數(shù)水下沙脊群不同,它們主要分布在潮間帶上,于是潮漲潮落間會呈現(xiàn)不同的景觀。漲潮時,沙脊群“猶抱琵琶半遮面”,被一片汪洋大海覆蓋,落潮時,奔騰海水以弶港為中心向外逸散,它們終于愿意放下矜持,揭開“藍色面紗”。此時,金黃沙洲群高低起伏、漫無邊際,身處其中宛如置身黃土高原,而繼續(xù)往遠處看去,視線內(nèi)闖進一片青翠水草,仿佛突然從蒼茫高原跌入了草原的懷抱。每一條沙脊汲取了海水中的鹽分,閃著瑩瑩的光澤,同時潮水還帶來了豐富的魚類、貝類資源,比如泥螺、文蛤就悄然藏在沙脊的縫隙里。變幻莫測的河流在其中肆意穿行,在沙洲群上留下痕跡,拼湊出一幅幅藝術畫。

雖然近幾十年來,它一直處于自動調(diào)整的穩(wěn)定狀態(tài),但有學者預言,輻射沙洲群的面積將來仍會持續(xù)擴大。跨越萬里的長江入海沉積物與沙脊群自身物質(zhì)“攜手”,共同奔赴沙脊群中心或近岸潮灘,致使淤長和并岸趨勢較為明顯,尤以條泥子、東沙為典型。很難相信,上個世紀50年代,條泥子的灘脊最高點僅僅與潮水的高位持平,但憑借不斷吞噬其它暗沙,它最終成為沙洲群中的“霸主”,擁有600平方公里的出露面積,是一座天然堤壩;被潮水拍擊時又仿佛鎮(zhèn)海的巨龍,使出一招招“化骨綿掌”,緩沖澎湃巨浪和風暴潮的沖擊,守護著鹽城黃海的生態(tài)環(huán)境。

全世界有數(shù)億只候鳥,隨著季節(jié)流轉(zhuǎn),每年往返于繁殖地和越冬地。它們往往要飛越成千上萬公里的路程,甚至有的遷徙路徑覆蓋全球。雖然每一次展翅、每一次著陸都意味著艱辛,但這持續(xù)了萬年的生命奇跡從沒有停息。

候鳥無法進行思考,也不能通過言語行為訴說理想中的棲息地,但人類通過觀察它們的原始本能,能夠了解到何處最適合生存。鹽城黃海濕地就是一條備受寵愛的“生命長廊”。

在全球候鳥大遷徙的路徑中,經(jīng)過中國境內(nèi)的路線有4條,其中橫跨東亞-澳大利亞的路程最為擁擠。當南半球進入4月,停泊在澳大利亞和新西蘭的候鳥便乘著寒涼的風,劃破粼粼的海面,一路北上,向著相隔7000公里的黃渤海地區(qū)進發(fā),降落到廣袤的濕地上。候鳥著陸后,休憩小眠恢復體力,捉魚銜螺打打牙祭,揮動翅羽追逐嬉戲,盡情汲取濕地提供的食物和暖意,而后繼續(xù)踏上征程。從9月開始,其他地域的候鳥又會陸續(xù)從美國阿拉斯加、俄羅斯遠東地區(qū)南遷至此,20萬只候鳥將在這里度過寒冬,所以冬季的黃海濕地依舊富有生機,就連全球不足500只的勺嘴鷸也把這里當做歸宿。

如此越冬寶地,不僅有“羈旅客”前往,還受到了世界瀕危動物的青睞。截止2020年,全球丹頂鶴的數(shù)量僅3000只左右,而這片濕地每年都會迎接600到800只丹頂鶴。它們似乎與黃海濕地做了最忠實的約定,年復一年地飛到水草茂盛、食物充沛的灘涂地帶度過漫長冬季。為了保護這些可愛的空中精靈,當?shù)剡€成立了國家級珍禽自然保護區(qū)。

濕地深處水汽氤氳、薄霧彌漫,靜靜的水流似無數(shù)條白玉帶環(huán)繞著褐色沼澤,幾只丹頂鶴亭亭地立在淺灘上,讓人不由得感嘆,山水畫中景與眼前勝景其實并無二致。倏忽間風起,蘆花飄蕩、水草搖曳,雄鳥昂起頭頸,雙翅聳立,唱起“呵,呵,呵”的嘹亮歌曲;雌鳥也伸長脖頸,高聲應和,再回步轉(zhuǎn)頸、跳躍、踏步,或是叼起石子向空中拋去。一唱一和間有幾十個甚至上百個動作的變換,據(jù)說不同的舞蹈動作有著不同的含義,比如彎腰或展翅,表示怡然自得;低垂脖頸有寒暄、炫耀、恐嚇之意;鞠躬表示友好與喜愛。若你有幸目睹它們歌頌著生命的喜悅,跳起一支翩躚的鶴舞,生活中所有的憂愁定能煙消云散。

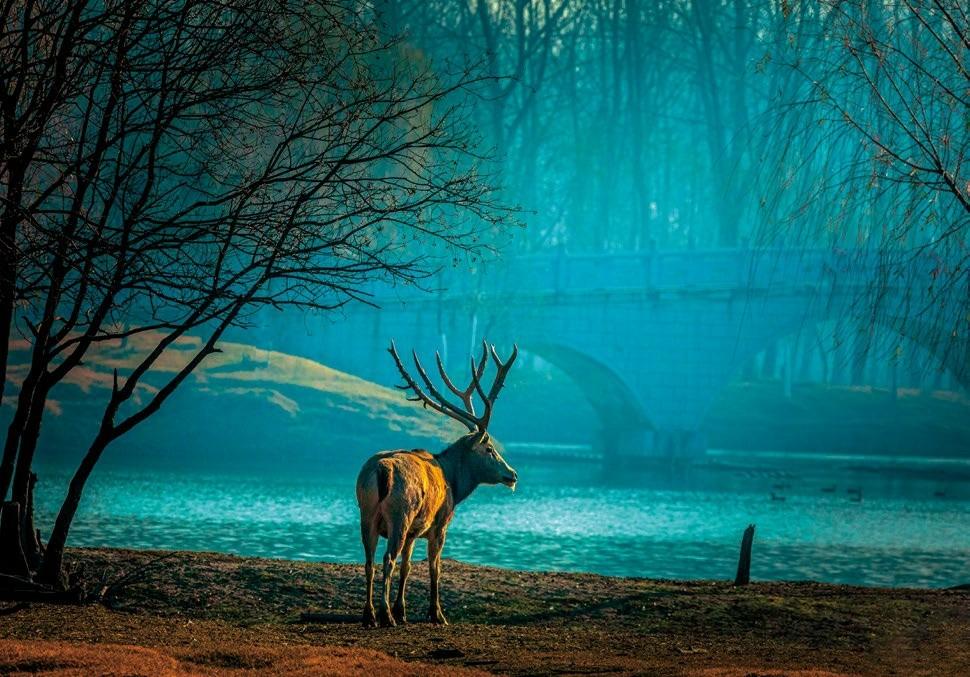

待到濕地上的植被抽出新芽,赤紅堿蓬重新?lián)Q上綠裝,風帶有暖意,春天便來了,候鳥們準備重返繁殖地,而此時野生麋鹿開始在濕地上踱步、奔跑,想要延續(xù)冬季熱鬧的氣息。

黃海濕地坐落著江蘇大豐麋鹿國家級自然保護區(qū),其中建有世界最大的麋鹿基因庫。5月的灘涂綠意盎然,實行“一夫多妻”制的麋鹿家族聚集在樹木水泊間,如約舉行一年一度的“鹿王爭霸”賽,獲勝者將擁有至高無上的交配權。每頭成年雄性麋鹿都散發(fā)著強烈的斗志與敵意,它們化身驕傲的騎士,把碩大堅硬的鹿角當作利劍,爭斗廝殺一觸即發(fā)。很難想象大多數(shù)時候,麋鹿性情溫順,近距離觀賞時甚至可以用胡蘿卜投喂。

到了初夏時節(jié),雌性麋鹿開始發(fā)情。“鹿王”將行使它的權利,它會竭盡所能地“打扮”自己,充分展現(xiàn)雄性魅力來吸引雌性,比如把青草挑在角上當作裝飾。其他雄性麋鹿即便蠢蠢欲動,但被深入骨髓的等級觀念束縛著,不敢越雷池半步。若敢挑戰(zhàn)“鹿王”權威,就會遭到猛烈攻擊和無情驅(qū)逐。

麋鹿是國家一級保護動物,禁止捕獵捕殺。但在古代,麋鹿如牛羊般可以被宰殺,《周禮·天官》中就記載有“冬獻狼,夏獻麋”,意思是在夏至舉行祭祀時需要獻上麋鹿。而且人們得知麋鹿茸、麋鹿血、麋鹿骨等有藥用價值,可制成各類治病強身的藥品,因此渾身是寶的麋鹿曾遭到大量捕殺。但慶幸的是,經(jīng)過數(shù)代人不懈努力,截至2021年6月,我國麋鹿種群總數(shù)近9000頭,大豐麋鹿保護區(qū)超過6000頭。

無論是成群結隊的候鳥,還是瀕危珍稀的麋鹿,每一個物種在四季輪回中歷經(jīng)相遇與離別,在這片神奇的土地上共同譜寫了一曲生命贊歌。

“蘆葦青,蘆花白,花絮滿天飛,它與蕩里人家情綿綿。蓋房、做席、編柴泊,一生相伴緊相隨……”二十世紀六十年代,鹽城水鄉(xiāng)流傳著這樣的歌謠。

千百年來,蘆葦養(yǎng)育了鹽城代代兒女。過去,鹽城人家?guī)缀醣凰h(huán)繞,比人還高的蘆葦纖細高挑,鄉(xiāng)民們搖動船只向水蕩深處去,船頭撥開繁茂的蘆葉蘆穗,就像撥開層層紗幔。鹽城人一年四季都在忙碌,即便冬閑時也不會停歇。家家戶戶或用累積的蘆葦做“家具”;或?qū)⑻J葦加工成篾子,再用篾子做成稻折子,以備往后存放稻子用;又或是做成涼席,緊貼墻面來擋風擋土。此外,長輩們還會用蘆花給家中孩童編蘆花靴,靴子很厚,穿起來暖洋洋的,所以在農(nóng)家又被稱為“毛窩子”。就連生病時,鄉(xiāng)民們也把蘆葦當做“救命稻草”。據(jù)說當?shù)氐睦现嗅t(yī)有這樣的順口溜:“灘下老蘆根,白來嫩又嫩,咬口甜津津,消熱又去毒。”每當有人傷風感冒,便將蘆葦根截成小節(jié)煎水喝,可以清火解熱。

如今的鹽城仍舊保有當年的風貌。每當秋收時節(jié),便是一派“夾岸復連沙,枝枝搖浪花”的好風光。自空中俯瞰,黃海濕地上百萬畝金色蘆葦隨風擺動,似絮似云似煙,那煙云舞動的畫面中有一抹抹紅色倩影——收獲蘆葦?shù)摹暗ろ敗迸佑眉t色頭巾包裹住姣好面容,一頭扎進“金色海洋”,仙鶴般靈巧的雙腿若隱若現(xiàn),她們的心情隨著蘆花跳動的節(jié)奏而雀躍。

很快,收集起來的蘆葦堆成了小山,這是自然的恩賜。如今,人們不僅用蘆葦制造工具,還善用蘆葦桿造紙、纖維等,將它運用到生活的方方面面。而種植蘆葦,能夠固牢土壤、調(diào)節(jié)氣候、涵養(yǎng)水源,為生活在這片濕地的動物提供繁殖、覓食、休息的場所。這便是人們對土地虔誠的回饋。

蘆葦蕩還盛產(chǎn)各種魚類,生活在這里的人大多以捕魚為生。走近濕地射陽港的小漁村,漁民在金秋時節(jié)紛紛開船捕魚。正式捕魚前,大家要聚在一起舉行“滿載會”祭拜龍王,設好祭壇、點上紅燭,殺豬留頭置于正中,兩邊分別擺好雞、魚,眾人跪拜祈求一路平安、滿載而歸,再同喝“滿載酒”。酒酣飯足后進行開網(wǎng)儀式,用剪刀在漁網(wǎng)上戳2-3個洞,再收網(wǎng)、上船、拋錨起航。起航也非常有講究,先要把船頭尾調(diào)轉(zhuǎn),這叫“攘風”;與之相對應的是“喚風”,船主人立在船頭,高呼“哦嗬嗬哦嗬——嗬”,以此回應身邊呼嘯的風。雖然儀式繁復,但人們卻樂此不疲,因為只有懷揣一顆敬畏之心,才能讓子子孫孫在這片慷慨的濕地上生生不息。

捕魚生活十分規(guī)律。日出而作,乘一葉扁舟搖搖晃晃地駛向蘆葦蕩深處;日落而息,與結伴而行的伙伴嘮嘮家常、聊聊趣事。在漁民們的回憶中提到,他們捕魚專門找開闊明亮、水草茂盛之處,不僅撒網(wǎng)方便,而且能隨時觀察到魚兒動態(tài),知曉何時收網(wǎng),成功幾率由此大大提升。

一方水土養(yǎng)一方人,鹽城人離不開大海也離不開濕地。在潮起潮落間,這片土地哺育了萬千生靈,它讓天空與陸地相連,讓陸地與海洋相通,讓生命在此不斷傳承。那些執(zhí)著來此越冬的候鳥、自由奔跑的麋鹿……它們的秘密并非言語能夠說盡,需要我們親身前往,聽海風述說它們的故事,閱讀浪潮在沙洲群刻下的暗語。