孫中山履職中華民國臨時大總統

倪良端

辛亥革命武昌起義后,各省相繼宣告獨立。1911年12月2日,東南重鎮南京光復。宣布獨立的各省代表從武漢移駐南京,選舉孫中山為中華民國臨時大總統。1912年1月1日,孫中山在南京宣誓就職,同年4月1日正式辭職。在履行大總統職權的3個月里,他時刻踐行三民主義,把“民族、民權、民生”作為履職的原則和內容,無論是新政策的制定執行,還是自身舉動,都以民為本,身體力行。其言其行,萬民敬仰,執政風格與親民風范堪為后世從政者楷模。

宣誓就職 頒布新政

1912年1月1日上午,孫中山與湯爾和、王寵惠、胡漢民、宋耀如,英文秘書宋靄齡和軍事顧問荷馬李等,從哈同花園乘馬車直驅上海北站。抵站,萬余民眾歡送孫中山赴寧。孫中山同滬軍都督陳其美、滬軍都督府民政總長李平書以及前來送行的駐滬各軍隊、上海各團體代表合影后,健步登上列車。上午11時,列車啟動,歡送隊伍鳴炮示慶,熱烈歡送。

列車沿滬寧鐵路北行,軍民聚集各站,熱情迎送。“共和萬歲”之聲不絕于耳,熱烈、隆重、簡樸的迎送場面蔚為壯觀。蘇州、常州、鎮江等站迎送者逾萬,人們歡欣鼓舞。站立列車窗口的孫中山,微笑著頻頻揮手向人群致意。火車于下午5時許駛抵南京下關車站,頓時,軍樂隊奏響鏗鏘雄壯的樂曲,長江江面的軍艦、江岸炮臺各鳴禮炮21響,江浙聯軍各部舉槍致敬。各省代表、文武官員、紳商學子、工人市民等5萬多人齊集車站,歡迎孫中山的到來。孫中山走下火車,駐南京各國領事上前與他握手、問候,表示歡迎。

接著,載著孫中山一行的小火車駛往城東兩江總督署箭道車站,沿途街面店鋪張燈結彩,機關團體彩旗飄揚,市民夾道,爭相一睹大總統風采。步出小火車的孫中山,向云集車站的民眾頻頻揮手,點頭致謝。他登上藍色絲綢繡花馬車,由軍樂隊前導直驅兩江總督署衙門。

兩江總督署門前廣場上華燈高照,明光燦爛,紅色彩綢與蒼松翠柏交相輝映。手持禮帽、面含笑容的孫中山從容走下馬車,向迎候的人們點頭示謝。各省代表、各軍將領擁上來與孫中山握手、寒暄。此刻,歡聲四起,掌聲雷動,廣場一片歡騰。簡短熱烈的歡迎儀式后,孫中山在黃興、徐紹楨陪同下,健步跨進總督署大門。在這里,孫中山接見了前來歡迎的臨時政府文武官員。

當晚11時整,中華民國臨時大總統就職典禮開始,儀式在總督署大堂西暖閣舉行。各省代表、各軍將領、各界人士、各國領事及外賓立于兩側。身著大總統禮服的孫中山筆挺地站立暖閣正中,表情嚴肅。胡漢民、陳其美、黃興、徐紹楨分立于孫中山左右。當司儀宣布“中華民國臨時大總統蒞位典禮開始”,雄壯的軍樂曲頓時奏響。樂曲聲止,景耀月代表各省報告大總統選舉經過:“今日之舉,為五千年歷史所未有。我國民所希望者,在共和政府之成立及推倒滿洲專制政府,使人民得享自由幸福。孫先生為近代革命創始者,富有政治學識。各省公民選定后,今日任職。愿孫先生始終愛護國民自由,毋負國民期望。”隨后,景耀月莊重洪亮地高呼:“請大總統宣誓就職!”

孫中山在全場中外官員的注目下信步上前,左手放于胸前大聲朗讀:“傾覆滿洲專制政府,鞏固中華民國,圖謀民生幸福,此國民之公意,文實遵之,以忠于國,為眾服務。至專制政府既倒,國內無變亂,民國卓立于世界,為列邦公認,文當解臨時大總統之職,謹以此誓于國民。”孫中山宣誓畢,景耀月、湯爾和代表各省致頌詞和歡迎詞,向孫中山授大總統印綬和璽綬。印文為“中華民國臨時大總統”,國號為“中華民國”。孫中山立正恭身敬受后,啟印加蓋于《中華民國大總統宣言書》等文告之頁;胡漢民宣讀該宣言書后,將璽綬佩戴于孫中山上裝左側胸前。

徐紹楨代表各省、陸海軍向孫中山致頌詞。孫中山即以大總統名義發布《通告海陸軍將士文》,希望軍人“共勵初心,守之勿失……”孫中山在答詞中表示:“當竭盡全力,勉副國民公意。”話音落下,全場歡聲爆發,“中華共和萬歲”“孫大總統萬歲”的口號聲此起彼伏,經久不息。兩階軍樂隊再奏凱歌,把熱烈氣氛推向高潮。興奮、激動的孫中山高舉雙手,向大家表示感謝。連聲說:“大家辛苦了!”待秩序安靜下來,孫中山宣布中華民國臨時政府施政方針。這時,南京北極閣、獅子山炮臺各鳴炮21響,下關軍艦汽笛轟鳴。隆隆炮聲、洪亮笛音在古城上空縈繞,在神州大地回蕩,中國歷史上第一個共和制國家政權誕生了!

就職典禮結束后,孫中山舉行晚宴,招待各省代表及來賓。宴會后,不顧疲勞的孫中山,將客人一一送到大堂外天井。客人請他留步,他微笑著說:“國民是國家的主人,總統是人民的公仆,理應送到階下。”孫中山堅持將客人送到轅門外,一一握手道別。聚集廣場的數萬民眾見孫中山出門送客,倍受鼓舞,熱情高呼“孫大總統萬歲!”“共和萬歲!”孫中山深情地注目著群眾,頻頻向大家揮手致意。

中華民國元年元月2日,孫中山以中華民國臨時大總統名義發布《改歷改元通電》。通電各省:“中華民國改用陽歷,以黃帝紀元四千六百零九年十一月十三日為中華民國元年元旦。經各省代表團決議,由總統頒行……”

孫中山在當日發布的中華民國臨時政府第一號公告中提出:臨時政府的任務是“盡掃專制之流毒,確定共和,以達革命宗旨,完國民之志愿”。確定對內“民族之統一,領導之統一,軍政之統一,內治之統一,財政之統一”;對外“持平和主義,與我友邦益增睦誼,將使中國見重于國際社會,且將使世界趨于大同”的方針國策。

同一天通過的《修改中華民國臨時政府組織大綱》明確規定:“中華民國仿美利堅合眾國政體,采行總統制,不設國務總理,由大總統實際兼任行政首長,直接領導中央行政各部。大總統有統治全國、統率海陸軍、任免部長、制定官制以及對外宣戰、媾和、締約等權。大總統與參議院之關系為同意權與復議權并行……”

領導新政 革除陋習

孫中山領導臨時政府制定的一系列革除舊時代弊端和陋習的政策法令,推動了當時社會的改革和進步,對近代中國的政治、社會的改革和進步具有深遠影響。

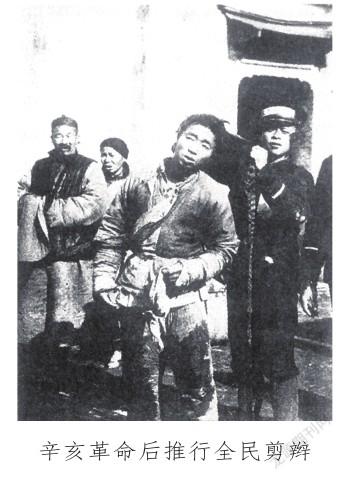

剪發辮。中國自秦漢至宋朝,男子均束發于頭頂。清軍入關后,強令男子剃發、留辮子。留學海外多年的孫中山,接受了西方先進的思想和生活方式,認為男子留長辮是清朝貴族奴役漢族人民的標志,是封建殘余。長年為革命奔波,與清王朝徹底決裂的孫中山,于1895年12月就剪掉了象征清王朝專制統治的辮子。就任臨時大總統后的孫中山,決心推行全民剪辮。1912年1月5日,總統府秘書處以大總統名義發出《命內務部曉示人民一律剪辮令》,要求“令到之日,限20日一律剪除凈盡”。上海遵照《剪辮令》精神發布的《布告》稱:“強制人民把頭發編成辮子,是地球五大洲之怪狀,是歷史數千年來未有之先例。”《剪辮令》發出后,中國大地上掀起剪辮熱潮,一些地方自發組織義務剪辮隊,當場為人剪辮。孫中山首先要求總統府全體工作人員、軍人剪去辮子。幾天之內,總統府的軍政人員一個不留地剪去了辮子,蓄留平頭或西式發型。孫中山要求軍人在文官陪同下持剪刀走上街頭,向老百姓宣傳留辮的危害和剪辮的好處。孫中山還要求官兵對百姓宣傳要有信心和耐心。通過宣傳教育與動員說服,愿意剪辮者由軍人執剪當眾剪去辮子。

從中華民國臨時政府成立后至1912年夏天,南京城中的老百姓基本上剪掉了辮子,全國效仿南京,清朝統治者強加于人民的枷鎖被砸碎。

廢纏足。纏足,自五代以來至南唐后主李煜下令宮女一律纏足;到了宋朝,束縛婦女的封建禮教日見加深,凡女子出生后必須纏足,已經成為一種制度,成為強加給婦女的一種殘忍的酷刑。深知封建惡習殘害婦女的孫中山,把婦女放足作為中華民國臨時政府的一項重要任務,于1912年3月11日下令內務部通飭各省“勸禁纏足”,稱“此等惡習,尤宜先事革除……”內務部次長居正即根據孫中山指令下達內務部令,要求各省立即將已纏足者放開,未纏足者不許再纏,如有違抗命令者,無論官員或家屬,一律予以重罰。命令下達后,各省遵令執行。自此,中國受世界譏諷的千年纏足惡習,終被革除。

改服飾。封建傳統的中國衣冠服飾制度,從它誕生的時刻起,就是社會政治制度的一個重要組成部分。這種衣冠服飾制度隨著朝代更迭,不僅得到統治者繼承,而且還有更大發展。孫中山認為這是專制統治的象征,深刻地指出:“堂堂華夏,不齒于鄰邦,文物冠裳,被輕于異族。”1912年1月5日,孫中山為軍士服裝下達總統令:“軍士衣帽,無論階級,一律黃色,惟領章及袖口,則照階級分為五色。”在《中華民國臨時約法》中公布服制:“男子常一是西裝,一是褂袍。”由此,以長袍與西服并存,徹底摒棄了清代官袍以馬蹄袖、厚底靴為標志的服飾。

為推行服飾改革,孫中山吸收日本學生裝的優點,加以改造,設計出新式的中國服——中山裝。日本學生裝為單立領,前門襟有9個扣子,上下4個明袋。孫中山將這種服裝加以改造:改單立領為立翻領,前門襟為5個明扣,上下4個平貼袋,袋口加軟蓋,各加釘一紐扣,既美觀又可防止袋中東西遺失。袖子與衣服分開裁剪,袖口釘紐扣3顆。這種式樣的服裝比西裝簡潔、明快,既莊重,又精神。后來,世人對中山裝作具有時代特色的解釋:袖口的3顆紐扣象征孫中山首創的“三民主義”,4個口袋表示“國之四維”,前襟5個明扣代表“五權憲法”。中山裝的褲子參照上衣改造為:前面開縫釘暗扣;左右各設一個大暗袋,平時手可插在袋中顯得灑脫自如;前右部置小暗袋,可放手表等貴重小物品;褲腰打褶,褲管翻邊。

禁刑訊。刑訊,是中國歷代統治者對付犯人或一些無辜者的一種野蠻的逼供手段,火炙、芻杖、鞭笞等,無一不是以人體難以承受的痛苦手段來達到執政者的目的。孫中山認為殘酷的刑訊以及不人道的體罰,是社會極端落后的表現,為開明社會所不齒,為萬國所摒棄、所譏諷,對此他深惡痛絕。孫中山在頒布的禁止刑訊的條律中強調:各級官署審理案件,不準再用苔杖枷號及其他不法刑具,罪犯應當受罰時,改鞭抽上枷為課以罰金或拘留。

改稱呼。稱呼,雖然是人際交往中的一個形式,但是在封建王朝時代反映的是森嚴的社會等級制度,人身依附關系與社會地位的不平等。這樣的形式和制度,與孫中山崇尚的自由、平等、博愛觀念是格格不入的。他就任大總統后一直注意政府官員之間、官民之間,上下級之間的稱謂,以大總統名義飭令內務部下文通告全國:官廳為治事之機關,職乃人民之公仆,本非特殊之階級,何取非分之名稱。孫中山下令:各官府人員之間均以官職相稱呼,不得再稱大人、小人、主人、奴才。民間普通稱呼為先生或君,一律不得沿用清官府的惡稱。

廢跪拜。封建朝堂上,臣子見皇帝要行三跪九叩的大禮;下級官員晉見級別相差較大的上級時也要行跪拜禮;百姓見官員更要行跪拜禮,這是愚忠愚孝的封建禮節,反映了封建社會人格的不平等。在中華民國臨時參議院成立之前,孫中山在各省代表會議上力主廢止跪拜禮節,規定普通相見為一鞠躬,最高禮節為三鞠躬。孫中山的提議,各省代表以熱烈鼓掌形式表示一致通過。自此,封建跪拜禮由鞠躬禮取代,在全國迅速普遍實行。

重人權。中華民國建立時,社會上存在大量“賤民”階層。他們長年累月衣不遮體食不果腹,生存權利得不到保障;更有甚者,一旦“賤民”加身,就得世代相襲,真可謂“一人蒙垢,辱及子孫”。如此蹂躪人權,是與孫中山制定和頒行的《臨時約法》中關于資產階級共和國保障人權的原則和精神不相容的。一直立志改變這種狀況的孫中山痛心疾首地說:“此情與奴隸有何不同,如不改,談何共和民主?談何民生民權?”中華民國臨時政府一成立,孫中山立即通令改“賤民”身份,正式宣告:“當茲共和告成,人道彰明之際,豈容此等苛令久存,為民國玷?”莊嚴宣布:所有以前被定為“賤民”身份之人,對于國家社會一切權利,公權若選舉、參政等,私權若居住、言論等,均一體享有,毋稍歧異,以重人權,而彰公理。

孫中山向內政、司法二部下達命令,除上述提到的廢除殘忍刑訊、各級官署一律不得使用刑具,銷毀一切刑具,廢除用刑制度,禁止體罰之外,還下令禁止買賣人口,聲明過去的一切買賣契約,全部取消解除,一律成為雇主雇員關系,不得再以“賤民”或“奴才”呼之,違者給予重罰。孫中山還以大總統名義發布禁食鴉片命令,違者剝奪公權。

領袖風范 親民愛民

中華民國成立后,為保衛總統府和大總統安全,南京衛戍總部在徐紹楨領導下組建了總統府衛戍部隊。經衛戍總部挑選推薦、孫中山面試后,正式委任安徽籍軍人郭漢章為衛士長。警衛部隊600人,負責總統府內衛60人,分5班,4個班輪流執崗,1個班在大總統辦公室內外執勤。內衛班12人中6人當傳令官,6人輪流值崗。孫中山在辦公室有事,撳鈴,呼衛士入室聽候吩咐。賓客來訪,先將名片交衛士呈遞,經孫中山的允準,接受會見者由衛士引導客人入會客室或辦公室。對于身邊衛士,孫中山特別囑咐:不要稱呼自己為大總統,在總統府內稱“孫先生”即可。

孫中山反對擺官架子,總是身體力行。一次,孫中山到下關辦事。衛士長要派衛隊隨行,被孫中山拒絕了。孫中山乘馬車,兩名衛士騎自行車同行,辦完事原路返回,沒有通知軍隊和地方長官迎送,更沒有前呼后擁。

身為大總統的孫中山,處處厲行節約,不講排場不鋪張。他的辦公室設在簡陋的平房里,許多部屬建議在總統府內另建辦公樓,都被他拒絕。孫中山告誡部下,國家剛建立,需要用錢的地方太多了,平房也很好,完全沒有必要新建。此后,沒人再提新建辦公樓的事。大總統的辦公室沒有服務員,很多瑣碎的日常事務都是孫中山自己來做,例如:喝開水是自取、自倒;辦公室里,桌上的文件、書籍、文具,他總是整理得整整齊齊,很有秩序和規律;地板上,沒有紙屑、灰塵。孫中山的起居室是一幢兩層中式建筑,樓上是臥室,樓下是會客室兼餐廳。他將自己的臥室也整理得井井有條,清爽整潔。每日6時起后,他必先整理被褥,晚上入睡無論多晚,也要把閱后的文件、材料等疊齊擺好,從不要秘書動手。

孫中山的飲食很簡單,喜食蔬菜瓜果,不吃辛辣食物,少食甜品;香煙,一般不抽;酒,不沾唇舌。早餐一碗豆漿、一小碗稀飯、一碟咸菜;中、晚餐吃得最多的葷菜是豬肉燉豆腐;若有客人來訪,幾盤蔬菜加上大米飯。他習慣用筷子,不用刀叉;進食時,不講話,細嚼慢咽。

孫中山平時穿著既樸素,又莊重。除配發的黃軍裝,常穿一件半新半舊的中山裝,兩個袖口磨起毛了也不更換。禮帽掉了色、變了形仍戴著。但在正式場合,孫中山總是西裝筆挺,彰顯偉人的風度、氣質、莊重、嚴謹。上下班近在咫尺,他那白色舊皮鞋總是擦得锃亮。

1912年2月,廣東各界擬推舉孫中山的哥哥孫眉出任廣東都督。總統府收到數十封要求委任孫眉的“勸進”信,似乎民意所向。孫眉認為自己是興中會元老,曾傾家蕩產資助革命,對革命的貢獻巨大,有資格任一省之都督。在一些人的慫恿下,孫眉躍躍欲試。總統府秘書長胡漢民將舉薦信交孫中山一一過目,當中有許多為孫眉歌功頌德的阿諛奉承之語,孫中山越看越生氣,當即提筆起草給廣東各界的電報,力陳萬萬不可任命孫眉為廣東省都督,孫中山還讓秘書處將電報稿立即送各報館發表。同時,在給孫眉的電報中明白告知:“兄宜專就所長,專任一事,如安置軍隊,辦理實業之類,而不必當此大任。”由于孫中山竭力阻止,孫眉沒有當上廣東省都督。心懷不滿的孫眉,專程來到南京找孫中山論理。孫中山語重心長地對兄長說:“你是我大哥,家里的事我聽你的。國家的事,我是總統,就不能依你了,應聽我的。知哥者莫如弟也,我看,做生意是你的長處,你還是做生意的好。搞政治,你不在行。再說,你是我哥,我是大總統,哥又做了這么大的官,人家會說閑話的,我這個大總統也不好當啊!”孫眉在孫中山勸說下,心悅誠服地離開南京。

一次,孫中山騎馬到雨花臺東炮臺視察,回總統府時路過一個居民區,被老百姓團團圍住。爭先恐后的人群擁上前,競相一睹大總統風采。人群中有人高呼:“大總統萬歲!”呼聲引來更多的群眾,秩序一度混亂。衛士唯恐孫中山有閃失,大聲吆喝起來。事態驚動了附近的警察局,急調來警察維持秩序。一名巡官拔出指揮刀亂舞,以此嚇唬老百姓。孫中山趕快策馬上前制止,此時,老百姓聚集得更多了,孫中山的衛士長郭漢章騎上馬,和顏悅色地對周圍的群眾說:“請大家讓開一條路,大總統還要到制造局視察。”說著,人們自覺地讓出長長的巷道,孫中山在馬背上微笑著揮手向大家告別。

一天,孫中山到夫子廟視察,他并未通知地方長官,而是來到一家茶館,與幾個衛士各沏一杯茶呷了起來。漸漸地,飲茶的人多了,孫中山借助一張茶桌站起來,用手掌圈做喇叭,操起廣東普通話對茶館里飲茶的群眾演講起來。他氣度不凡、精神飽滿,聲調抑揚頓挫,態度和藹可親,令人矚目。他著重闡釋了共和體制是人民當家作主、共商國是的良好制度,最能體現中國人民愿望的基本道理。孫中山的演講通俗易懂,簡明扼要,很能打動人心,上百聽眾無不為之嘆服。孫中山還在演講時與群眾互動,一面演說一面啟發群眾:“現在已經是共和了,你們已不是大清宣統朝的臣民了!共和的國民,也應該知道什么是國家大事了!”當大家知道講演者是當今大總統時,驚訝萬分,不禁爆發出熱烈掌聲和喊出“大總統萬歲”的口號聲。全場一片沸騰,人們紛紛前來一睹這位同封建王朝相抗衡者的面貌與風采。孫中山演講完畢后,揮揮手,微笑著離開了夫子廟。

孫中山對部下雖和藹可親,但原則性很強,有時甚至很嚴厲。中華民國總統府秘書處常接到個別官員擾民的報告,總統府庶務長繆思儆在外屢用總統府名義招搖撞騙,買東西一賒再賒。商家上前討賬遭毆打或被恐嚇威脅,南京地方人士反映強烈。孫中山得知后,對此現象十分氣憤,立即責成江蘇省代理都督莊蘊寬將繆思儆緝拿歸案。莊蘊寬即組建軍事法庭處理該事件,審訊后,判處繆思儆死刑,將其綁赴市街示眾后槍決,南京百姓人心大快,對政府的懲腐肅貪行動深感佩服。

1912年4月1日,孫中山正式辭去中華民國臨時總統職務;4月3日,離開總統府。孫中山領導的辛亥革命,推翻了清朝政府,結束了在中國延續幾千年的君主專制制度,他雖履職中華民國臨時大總統僅三月余,但誠如他感嘆的:“予三十年如一日之恢復中華、創立民國之志,于斯竟成。”文