略論高麗青瓷

金立言

高麗青瓷

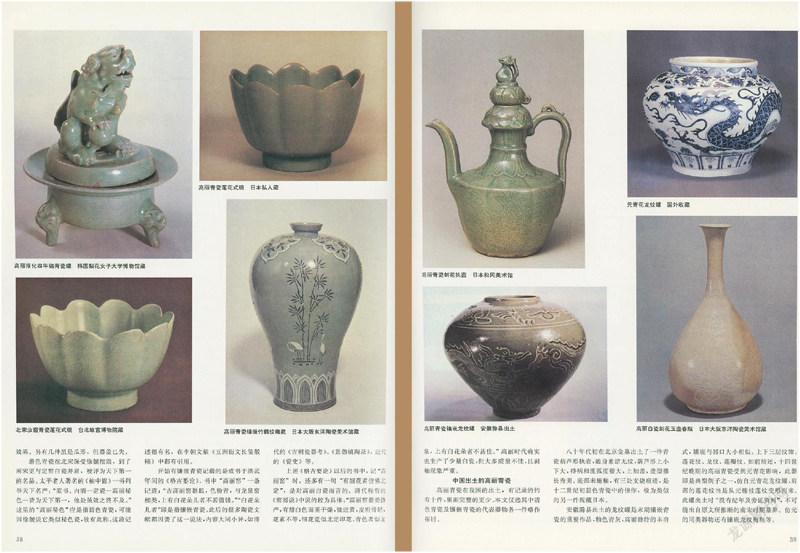

高麗時代(918?1392)被譽為朝鮮陶瓷史上的黃金時期,創制出了與宋瓷媲美的高麗青瓷。據窯址調查,它的起始不晚于10世紀前期,最初明顯受到中國越窯青瓷的影響,從初期的窯址全羅南道康津郡大口面龍云里發掘出來的器物具有同唐越窯酷似的玉璧底及晚唐五代流行的線刻鸚鵡紋飾。10世紀后期重要的青瓷代表作品是現藏于韓國梨花女子大學博物館的淳化四年(993)銘文罐,此罐類似于直筒形,通身無紋,施釉很不均勻,呈黃褐色調,器底環刻有“淳化四年姿已太廟第一室享器匠崔吉會造”銘文一周。據高麗史記載,成宗八年(989)始建太廟,是祭祀歷代先王的地方,文中的“第一室”正是太祖王建的廟室。此器至今尚未確定窯口。需說明的是,為了對中國表示臣服和尊敬,古代朝鮮的高麗、李朝時代都沒有自己的年號,而一直使用中國的。

在高麗青瓷500余年的發展歷史中,曾兩次達到鼎盛,即前期的翡色青瓷和后來的鑲嵌青瓷。翡色青瓷的稱呼正如《宣和奉使高麗圖經》中所記:"陶器色之青者,麗人謂之翡色。”據說是將釉色比作翡翠鳥羽毛的顏色。北宋的汝窯無疑對翡色青瓷影響很大,其中有如蓮花式碗等不少仿汝器物,包釉支燒的技法也學自汝窯。翡色青瓷完成于12世紀前期,釉色清瑩透澈,有的帶有透明開片,不同于汝窯渾厚凝重的色調。在裝飾上還采用了刻花、印花、鏤空等手法,當時宋人的評價是“制作工巧,色澤尤佳"。

從12世紀中期起,具有高麗獨特藝術風格的鑲嵌青瓷開始大量生產,所謂鑲嵌青瓷,是先在瓷胎上刻出紋飾輪廓,再根據所需填入兩種不同顏色的瓷土,修胎后素燒一遍,然后高溫二次入窯。完成后的作品,原先填入赭色瓷土的部分呈現黑色,白土仍是白色,這樣紋飾黑白分明,故又有黑白鑲嵌之稱。鑲嵌的技法包括正、逆兩種,于圖案以外部分鑲嵌,反襯出紋飾的稱逆鑲嵌。由于填入不同種類的瓷土,它們的收縮率不同,所以很難進行大面積正鑲嵌,紋飾都是小單位、細線條的,而且器身帶有透明開片。云鶴紋、蒲柳水禽紋、扁葉菊紋、葡萄童子紋等都很盛行,紋飾纖細秀美,風格獨樹一幟,此后一直是青瓷生產的主流。13世紀末鑲嵌青瓷開始進入衰退期,紋飾圖案化,釉色青灰,制作粗略,代表器物是一批帶有干支紀年的圓器。值得注意的是,由于元青花大量外銷,13世紀晚期的鑲嵌青瓷出現了仿元作品,造型上也有元代盛行的匜。

中國文獻的相關記載

北宋徐兢著《宣和奉使高麗圖經》中有關于高麗青瓷的重要記述,歷來被引用。此書完成于宣和六年(1124),是他奉命出使高麗的一部見聞錄,共四十卷300余條,詳細記錄了高麗“建國立政之體,風俗事物之宜”。徐兢通詩文,擅音律,尤精書法。原書圖文并全,可惜繪圖部分遭靖康之亂而失,文字部分在乾道三年由其侄子徐藏刊印,乾道本在臺北故宮有藏。

關于高麗青瓷,書中卷三十二有兩則重要的文字。“陶尊"條曰:"陶器色之青者,麗人謂之翡色。近年以來,制作工巧,色澤尤佳。酒尊之狀如瓜,上有小蓋,而為荷花伏鴨之形。復能作碗、碟、杯、甌、花瓶、湯盞,皆竊仿定器制度,故略而不圖,以酒尊異于它器,特著之。”“陶爐"條曰:“狡貌出香亦翡色也,上有蹲獸,下有仰蓮以承之。諸器唯此物最精絕,其余則越州古秘色,汝州新窯器,大概相類。”此外尚在卷二十六“燕飲”條記道:“器皿多以涂金或以銀,而以青陶器為貴。”“茶俎”條又記:“金花烏盞、翡色小甌、銀爐湯鼎,皆竊仿中國制度。”

從以上的記載,可知翡色青瓷在當時地位極高,屬官窯性質。文中提及的越窯秘色瓷、汝窯、定窯對高麗青瓷的影響,具有極重要價值。書中的“陶尊陶爐”在今天雖無法覓其原物,但卻能見到極為相似的同類作品。“狻猊”為傳說中能食虎豹的猛獸,或曰獅子。韓國國立中央博物館即藏有件青瓷獅子香爐,分蓋和爐身兩部分,香煙通過中空的獅子蓋,從其半張的口中飄出,造型精巧。此器基本符合徐兢的記述,只是未有“仰蓮以承之”。同一類型的三足香爐尚見有麒麟、鴛鴦、海龜三種樣式,這種仿自動物、人物、植物的作品被稱作象形青瓷,匠心獨運,堪稱翡色青瓷中的精品。

至于“陶尊”,從記述來看即是指執壺,或稱水注。日本松岡美術館藏有一件刻花執壺,雖非瓜形,但器蓋符合上述記載,其口部俯蓮,加上仰蓮水禽形蓋子,極具裝飾效果。另有幾件雖是瓜形,但器蓋已失。

翡色青瓷在北宋深受徐兢推崇,到了南宋更與定窯白瓷并肩,被評為天下第一名品。太平老人署名的《袖中錦》一書列舉天下名產:“監書、內酒一定瓷一高麗秘色一皆為天下第一,他處雖效之終不及。”這里的“高麗秘色”應是指翡色青瓷,可能因徐兢說它類似秘色瓷,故有此稱。這段記述很有名,在李朝文獻《五洲衍文長箋散稿》中都有引用。

開始有鑲嵌青瓷記載的是成書于洪武年間的《格古要論》,書中“高麗窯”一條記道:“古高麗窯器皿,色粉青,與龍泉窯相類,上有白花朵兒者不甚值錢。”“白花朵兒者”即是指鑲嵌青瓷。此后的很多陶瓷文獻都因襲了這一說法,內容大同小異,如清代的《古銅瓷器考》《景德鎮陶錄》,近代的《瓷史》等。

上述《格古要論》以后的書中,記“高麗窯”時,還多有一句“有細花者仿佛北定”,是對高麗白瓷而言的。清代程哲的《容器說》中說的較為具體:"高麗窯器類饒產,有甜白色而堊干燥,微近黃,皮粗骨輕,花素不等,細花竟似北定印花。青色者似龍泉,上有白花朵者不甚佳。”高麗時代確實也生產了少量白瓷,但大多質量不佳,且剝釉現象嚴重。

中國出土的高麗青瓷

高麗青瓷在我國的出土,有記錄的約有10件,里面完整的更少。本文僅選其中翡色青瓷及鑲嵌青瓷的代表器物各一件略作探討。

上世紀80年代初在北京金墓出土了一件青瓷葫蘆形執壺,通身素潔無紋,葫蘆形上小下大,持柄和流弧度很大,上加蓋,造型修長秀美。底部未施釉,有3處支燒痕跡,是12世紀初翡色青瓷中的佳作,極為類似的另一件現藏日本。

安徽滁縣出土的龍紋罐是末期鑲嵌青瓷的重要作品,釉色青灰,高麗獨特的豐肩式,罐底與器口大小相似。上下三層紋飾:蓮花紋、龍紋、蓮瓣紋。如前所述,14世紀晚期的高麗青瓷受到元青花影響,此器即是典型例子之一,仿自元青花龍紋罐,肩部的蓮花紋當是從元纏枝蓮紋變形而來。此罐出土時“沒有紀年及旁證資料”,不可能出自原文所推斷的南宋時期墓葬。仿元的同類器物還有鑲嵌龍紋梅瓶等。