弄巧成拙和歪打正著

楊新

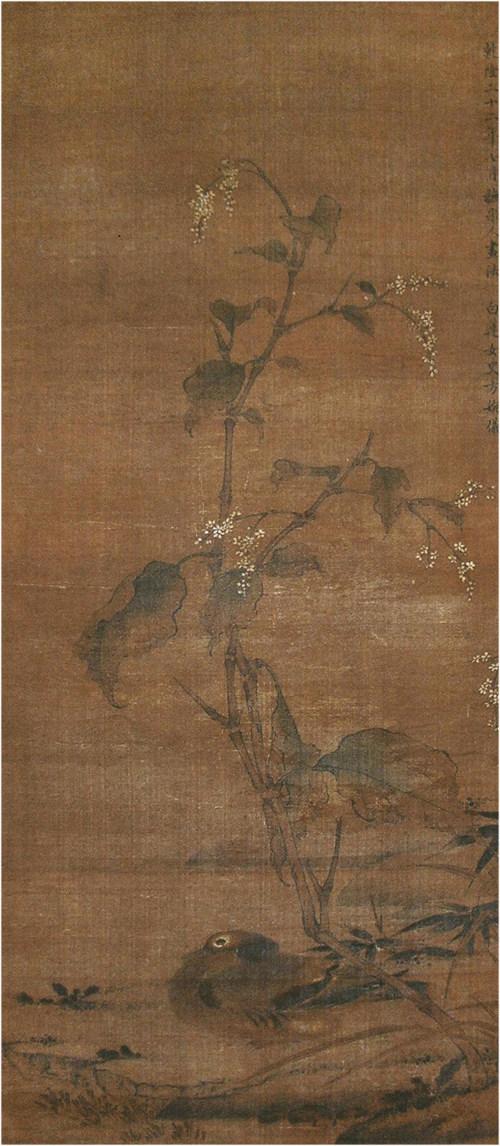

友人夜訪,持畫一幅求鑒。此畫絹本,青綠設色。縱97.6、橫45.8 厘米。于水邊沙際,畫紅蓼一枝,夾以竹葉雜草,中藏臥鴛鴦一只。款書“乾隆二十二年七月撫宋人畫法。白蓮女史方婉儀。”下鈐“婉儀”白文聯珠方印。

當我審視完畫幅之后,友人急問:“如何?”我不禁脫口而出:“可惜呀,可惜。”

友人愕然,追問:“到底是真是假,什么可惜呀可惜的。”

看他急成那個樣子, 我故意逗他:“ 這款字是假的。”

“什么?款字是假偽?”他真急了。

“且不說這題字與方婉儀不類,”我指著畫面說:“你仔細看這墨色新啊,還浮在絹面上,這是新裝裱后寫上去的,而且這里還有一個錯別字。”

“這畫我掛在家里,每天都看好幾遍哪個字錯啦?”友人有點不服氣。

我說:“你看這個提手邊一個‘無字,念fu,撫摸、撫養的‘撫。它應該是‘木字偏旁才對,念mo,是‘模的異體字。用在這里表模仿、臨模之意。

古人是不會搞混的,不假而何?”

“完了。”友人像泄了氣的皮球,一屁股坐到沙發上,自言自語道:“這畫買假了,充了冤大頭。”

見其如此,我連忙說:“我可沒說畫是假的啊!這畫不但不假,而且還是一幅好畫。非方婉儀可能夢見。”

“怎么啦?”友人又來神了,“這款字是假的,那畫還真的了?”

“不見得。”我說:“這畫本來不假,只是沒有款字,也沒有收藏印,而且絹面比較暗舊,落到了現代人手里。他們怕賣不出去,就一一添了得偽款偽印。為什么要添方婉儀呢?這是因為方婉儀是羅聘的夫人,有名氣,而作品比較少見,易于蒙混過關,就像你這樣似懂非懂的人,最好蒙了。”

“您別這樣說我了,怪不好意思的。”友人從沙發上站了起來,恭恭敬敬向我作了一個揖道:“那么,楊先生,請問這幅畫是什么時代的呢?又是何人所作呢?”

進門的時候,他叫我“老楊”,這回卻叫我“楊先生”了,弄得我也怪不好意思的,于是便說:“別忙,我先找兩幅圖片出來,你自己先看看,琢磨琢磨,我們再來討論討論,我相信你有判斷能力。”轉身我從書架上取出兩本畫冊,翻到一幅宋徽宗的《紅蓼白鵝圖》。這兩件作品都收藏在臺北故宮博物院。

友人拿著圖片,反復與畫幅對照,頭不住的一低一抬,好半天,突然以手猛拍桌案,大叫道:“哎呀!”我連忙止住:“小聲點,鄰居都睡覺了。”他強壓住激動的心情,低聲說:

“你看,你看,那枝紅蓼,筆法、色彩是一模一樣,簡直是一個人畫的,只是姿勢相反不同而已。宋徽宗,宋徽宗啊!”

友人喜出望外,有點兒得意忘形,我不得不給他潑點兒涼水,便說:“你這人,不左即右,何以見得宋徽宗呢?”

友人辯道:“你看這幅《紅蓼白鵝圖》,上面有‘宣和殿寶,又有明耿信公和清內府諸印,流傳有緒啊。這幅畫是宋徽宗真跡,那我的這幅也應當是宋徽宗真跡。”

“可是《紅蓼白鵝圖》并沒有宋徽宗簽名畫押啊!即使有,也還要判斷是否代筆,是否后添。再說‘宣和殿寶也有偽造的可能。所以,《紅要白鵝圖》只能說它是一幅宋畫,甚至是一幅宋徽宗時代的宋畫,而不能說是宋徽宗的真跡。還有啦,《秋塘雙鵝圖》也與此一樣,也沒有作者題款,為什么不根據《紅蓼白鵝圖》說是宋徽宗真跡呢?我看后者的判斷比較客觀,說它是宋人就好了。”

“依你說,我的這幅只能說是宋畫了?”

“可以這么說,但是我們還要考慮一個問題,看它是不是明人的摹仿本,我曾經見過有明人臨摹的《紅蓼白鵝圖》,以及多種明人仿造的宋徽宗《白鷹圖》。”

我這么一說,友人又有些狐疑了:“你的意思這是一件明人仿宋作?”

“不,我只是提醒你,看問題要考慮得周全些。”我指著畫面要他看:“你剛才的比較,只是枝枝葉葉的外在形式。鑒定書畫,要一眼看到骨子里去,那就是書畫家的創意和用筆。他們在創作時,是自作主張呢,還是在聽別人指揮?如這枝紅蓼,用筆流暢,那葉片的反正卷折,運轉自如,比《紅蓼白鵝圖》還要生動有致。再看這只鴛鴦,造型多準確,其線條勾勒,可以說是穩、準、狠。特別是他的喙和蹼爪,細致有力。鴛鴦原來的設色非常艷麗,可惜因年深日久,多次裝裱的沖洗,都脫落了。從現在羽毛上殘存的白堊和石綠,以及蹼上的紅赭,依稀可見昔時風貌。從整幅作品來看,畫家的技巧熟煉,對物象的觀察,精細入微,表現隨心所欲。這只有直接師法自然,才能作到如此生動傳神。如果明人能達到這樣的水平,早已是自己署名了。可畫上為什么沒有作者款印呢?明人仿宋,或者將明人作品上的款字去掉冒充宋人。這樣的作品我也見過,那風格是很不相同的。如工筆花鳥畫家中,邊文進和呂紀,他們也在追模學習宋人,呂紀也畫過鴛鴦圖,你自己可找些資料來看看,能是一樣么?再說如果是明人有意作偽宋畫,那又為什么不同時偽造款字或偽造收藏印呢?這不是勞而無功嗎?目的何在?這不符合作偽規律。”

友人聽得有些入神,同時也在思考,于是又問道:“那么你說,在這三幅畫上,這枝紅蓼為什么這樣相似?”

我說:“沒有什么可奇怪的,這是一種裝飾畫,或掛于殿堂,或懸于家室,起著裝點的作用。畫家地位低,一般不落款,特別是在宋代,有許多無款畫。可是一種式樣出來,受到人們的歡迎,這三幅畫是出自一人之手,畫家也可以重復自己的作品。宋代鄧椿《畫繼》上記載,當時有個畫家叫劉宗道,‘作照盆孩兒,以水指影,影亦相指,形影自分,每作一扇,必畫數百本然后出貨,即日流布,實恐他人傳模之先也。這是一個很特殊的例子。與這三幅作品還不是一回事。在這三幅作品中,雖然紅蓼有些相似,但更多的地方是他們的不似。《紅蓼白鵝圖》好像是《秋塘雙鵝圖》左半部分的重復,但是鵝的毛色、背景都不相同。紅蓼的姿態雖大致相同,而其枝干的伸展布局,花、葉的多寡剪裁,還是不一樣的。至于此幅與它們相比,又差距更大一些。它的枝干挺拔,彎曲度要小,而且又相配一枝矮小的作陪襯。因為前兩幅是長方形構圖,此圖則是狹長方形構圖,它們的姿態是根據各自的構圖需要布置的。不知你注意到了沒有,在此幅中有一片垂葉,耷拉著下來,那是因為它的根部碰斷了,這在前兩幅中是沒有的。這一株蓼花,有許多斷枝,葉子也蟲噬得多,因而顯得更加蒼老,這是為了表示深秋之意。其下有一只睡臥的鴛鴦,這不禁使我想起杜甫的詩句:‘遲日江山麗,春風花草香。泥融新燕子,沙暖睡鴛鴦。狀物寫景是一樣的,只不過季節不同罷了。這里我也湊四句詩送你:‘秋日勝春光,蓼花別有香。西風摧折葉,自是護鴛鴦。”

友人聽罷,哈哈樂了起來:“經你這一分析解釋,這不但是一幅宋畫,而且還非常有意思。比方婉儀要早出六百好幾十年,自然價格就大不一樣了,這回我算檢了個便宜。怪不得一開始你說‘可惜、可惜,好好的一幅宋畫,落到不識貨人手里,亂添偽款,這不就糟踏了嗎。回去之后重新裝裱,我把這行款字挖掉。”

“別價。”我連忙說:“這也是歷史,就像一個人遭到了場災難,留下了傷痕。你怎么抹也抹不平。這張畫上,你要是挖過窟窿,后人不知道是怎么回事,就會胡猜亂想,還不如留著好。這款字也不是毫無用處,上面不是寫著嗎:‘橅宋人畫法。就他那個作假水平,憑什么說是‘宋人畫法呢?我推測那一定是舊裝裱的題簽上,寫著是宋人的什么畫。宋人離我們時代太久了,全是怕拿出來賣,無人敢認,故而找出一個不大不小的女性畫家來添上,看來好似天衣無縫,殊不知卻弄巧成拙。你剛才不是說撿了個便宜嗎?進門的時候還挺后悔的呢,這叫什么便宜?叫歪打正著!”

不知不覺已過午夜了,友人要求在畫上題跋,說明情況,我婉言謝絕了。一是畫面地方小,三言兩語說不清楚。另是怕再一次損害作品原貌,卻只答應將這一席對話記錄下來,立此存照,以遺友人,兼及諸多同好。2994A8A0-274C-4F35-8122-1AAFC7342395