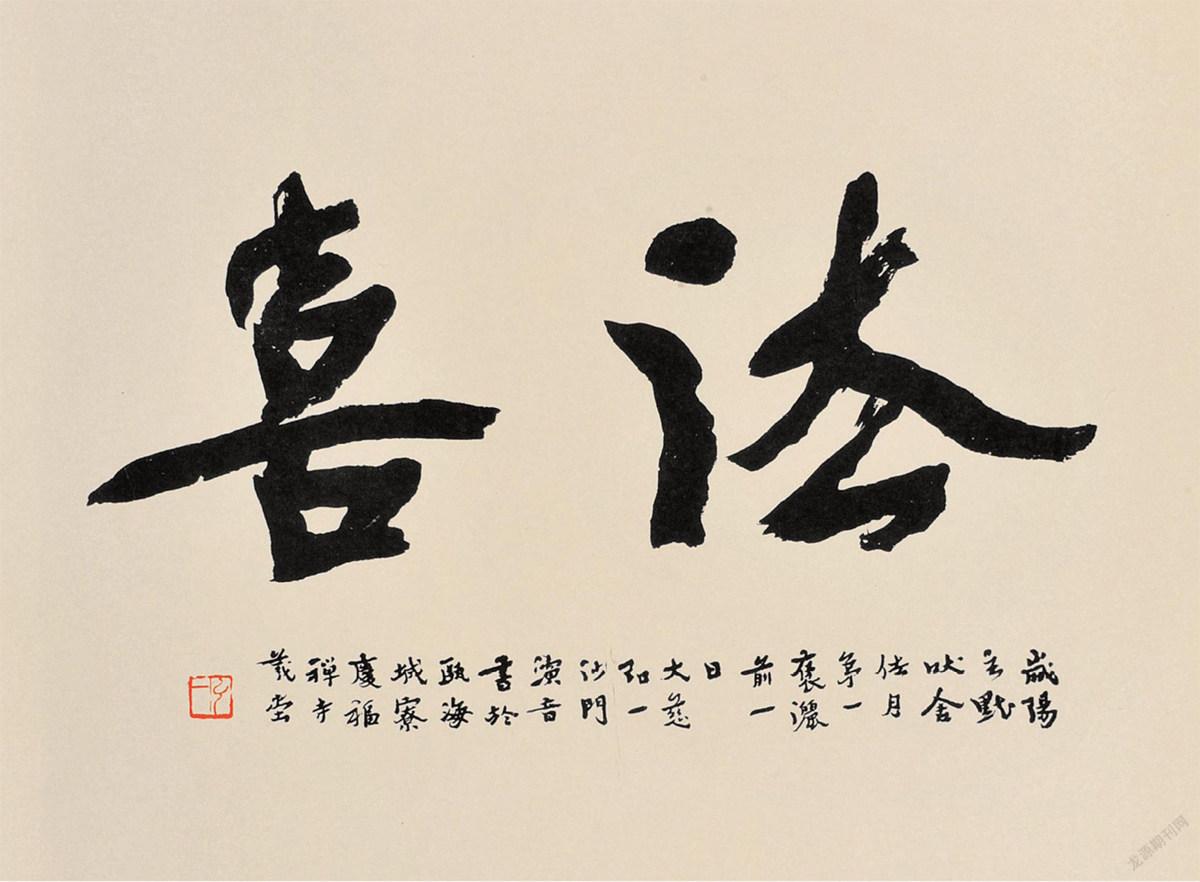

關于弘一書法的幾個問題

趙鵬輝

弘一法師是近代的高僧大德,更是一個傳奇般的存在。他在書法、繪畫、篆刻、音樂、佛教、戲劇等領域都取得了非凡的成就。放在歷史上,這么全面的人也是極為少見的。弘一有太多的話題供世人研究和玩索。本文只是就其書法談談個人的感觸。

弘一的書法諸體兼善,出家后的寫經體面貌獨特,獨立于20世紀的書壇。在“二十世紀十大杰出書法家”的評選活動中,位列第10位。我們姑且不討論名次,弘一書法能在此序列中,足以說明他的貢獻。翻看書法史,僧人書法是一支勁旅,懷素、石濤、八大山人等無不以清新脫俗、靜穆祥和脫穎而出。而近代弘一法師繼承前輩衣缽,在書法上造詣頗深。不同于以上幾位方外書家,弘一一心向佛,深得佛門三昧,嚴格遵守戒律清規,不喝酒吃肉,也沒有還俗的愿望。以赤誠之心弘揚和宣傳佛法,普度眾生,且在人格氣節上高風亮節,在民族受到欺壓和迫害時,積極以實際行動抗日救亡,救百姓于水火之中,可謂大仁大義。雖然身處三界外,但卻心系蒼生,曾以刺血書寫佛經,樂善布施,復興南山律宗,以出世之心作入世之事,這等胸襟和格局是何其博大。說一千道一萬,弘一是常人難以望其項背的,他身上有無窮無盡的話題,每一個人心中或許都有一個與眾不同的弘一。談到弘一的書法,筆者以為有幾個問題值得注意。

一、章法至上

歷來,書法的筆法和結構為人所重視。筆法常常當作為第一要素,“用筆千古不易”“夫三端之妙,莫先乎用筆”“夫書第一用筆”等名言代代相傳,直到現如今仍然流行。筆法之外,結構自然也很重要。“蓋結字因時相傳”,馮班《鈍吟書要》:“書是君子之藝,程、朱亦不廢。我于此有功,今為盡言之:先學間架,古人所謂結字也;間架既明,則學用筆。”章法古人也多有涉及,但是其地位不如筆法和結構。張紳《書法通釋》云:“古人寫字,正如作文有字法,有章法,有篇法,終篇結構,首尾相應。”董其昌《畫禪室隨筆》云:“古人論書,以章法為一大事,蓋所謂行間茂密是也。”劉熙載《書概》云;“書之章法有大小,小如一字及數字,大如一行及數行,一幅及數幅,皆須有相避相形,相呼相應之妙。”

章法雖然也屢被提及,然而始終很難凌駕于筆法和結體之上。它在書法的三要素中居于末位。然而弘一卻不以為然,他把章法的位置提至首位,通過打分的形式,奠定章法的地位。他說:“章法五十分,字三十五分,墨色五分,印章十分。”就以上四種要素合起來,總分數可以算一百分。其中并沒有平均的分數。我覺得其差異及分配法,當照上面所分配的樣子才可以。一般人認為每個字都很要緊,然而依照上面的記分,只有三十五分。大家也許要懷疑,為什么章法反而分數占多數呢?就章法本身而論,它之所以占著重要的原因,理由很簡單,在藝術上有所謂三原則。即:(一)統一;(二)變化;(三)整齊。”弘一將書法歸結為四要素:章法、字(結體)、墨色、印章。這一論斷是破天荒的,不僅豐富拓展了書法的要素,墨色和印章成為重要組成部分。而且章法獨占鰲頭,其比重遠遠超過其他。章法體現的是作品的整體布局,它涵蓋了統一、變化、整齊三原則。是字與字之間,行與行之間的相互統一協調而成的。它統攝全局,代表著整體觀。在此立場上,章法毫無疑問是最重要的。

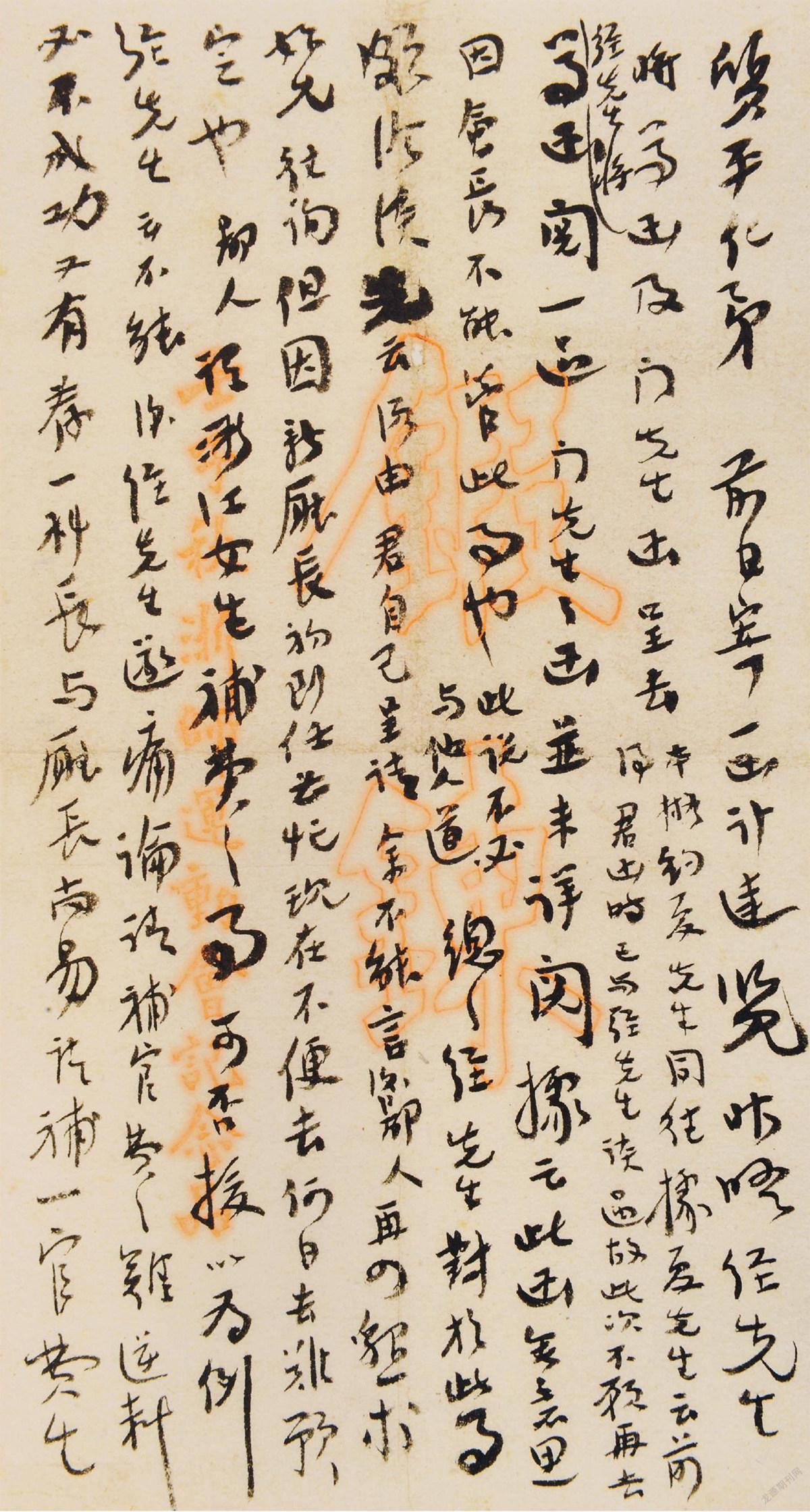

弘一這一思想顯然是受到了繪畫的影響。“朽人于寫字時,皆依西洋畫圖按之原則,竭力配置,調和全紙面之形狀。于常人所注意之字畫、筆法、筆力、結構、神韻,乃至某碑、某帖之派,皆一致摒除,決不用心揣摩。故朽人所寫之字,應作一張圖按畫觀之,斯可矣。朽人之字所示者,平淡、恬靜、沖逸之致也。”弘一留學日本,對西方繪畫十分了解,西畫構圖、比例等特征深深扎根其腦海中。他把這種構圖理念嫁接于書法中,只不過是換了種說法,變為了“章法”。弘一寫字以“章法”為中心,每個字之間如何搭配,如何留白,如何實現起承轉合等,無不遵循一定的章法原則,在對立中追求統一,使之產生和諧相生的畫面效果。彼時,視覺因素占據主導,因勢布局。常人所注意之字畫、筆法、筆力、結構、神韻、乃至某碑、某帖之派,皆一致摒除,決不用心揣摩。需要指明的是,弘一所講的拋棄一碑一帖,忘卻筆法、結構、神韻,并非全盤否定,而是指在具備一定的書寫技法和造型能力下,將注意力轉移到章法上來。局部怎么完美,始終不能代表整體。正如“羅丹砍手”一樣,沒有任何一個部分比整體重要。章法先行,抑或章法至上,在西方繪畫中較為常見,但是中國書法絕少提到。書法一直把筆法和結體奉為圭臬,章法備受“冷清”。近代以來西學東漸,歐風美雨飄然而至。弘一作為時代的弄潮兒,在新思想的沖擊與洗禮下,打破慣常思維模式,勇于借鑒西方美術的構圖意識。以此來關照和反哺書法,在此情形下,章法至上的觀念應運而生,它猶如一陣巨雷,給傳統書法當頭棒喝。章法一躍而上從賓位上升到主位。在章法的指引下,弘一的書法特別注重留白。劉質平說:“先師所寫字幅,每幅行數,

每行字數,由余預先編排。布局特別留意,上下左右,留空甚多。師常對余言:字之工拙,占十分之四,而布局卻占十分之六。”此處的布局就是指章法。相比字的工拙,布局更加關鍵。弘一的書法十分理性,精心設計,苦心經營,行數與字數預先編排,四周的空白較多,形成舒朗空闊之勢,不迫塞封閉,頗具章法先行的味道。

晚年弘一寫信給劉質平說:“朽人之寫件四邊所留剩之空白紙,于裝裱時,乞囑裱工萬萬不可裁去,因此四邊空白皆有意義,甚為美觀。若隨意裁去,則大違朽人之用心計劃矣。”計白當黑,空白處是章法營造的重要方面,弘一書法善于留白,其疏朗之處可以走馬,寬博宏大,真氣彌漫。于書法而言,虛實相生,有筆墨處謂之實,而無筆墨處(空白)謂之虛,虛實之間,相互顧盼,虛中有實,實中有虛。書家在書寫作品時,常常聚焦實處,卻忽略了虛處。須知,一味關注實處,易生呆板僵硬。而稍加注意虛處,留意四周空白,則會空靈生動,增加韻味。

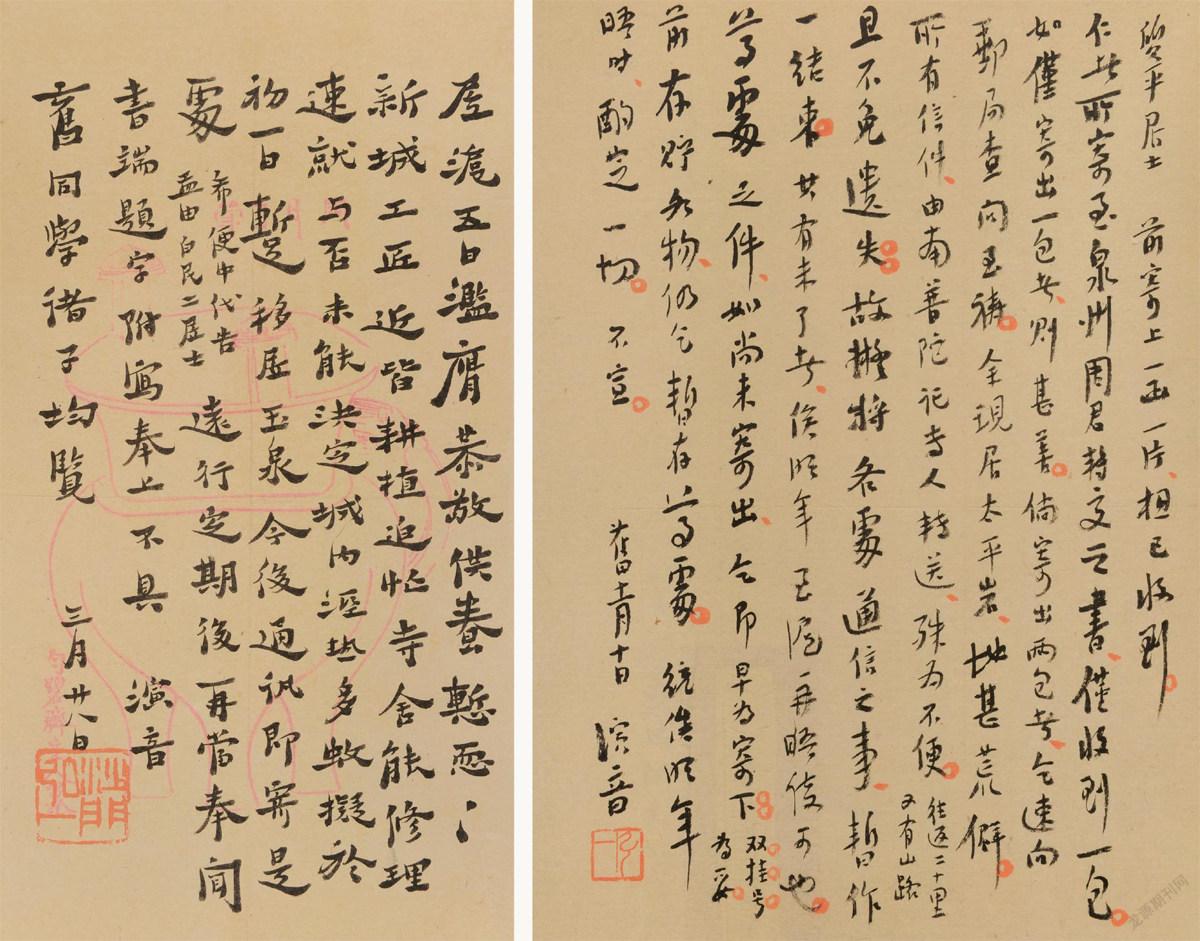

二、以書布道

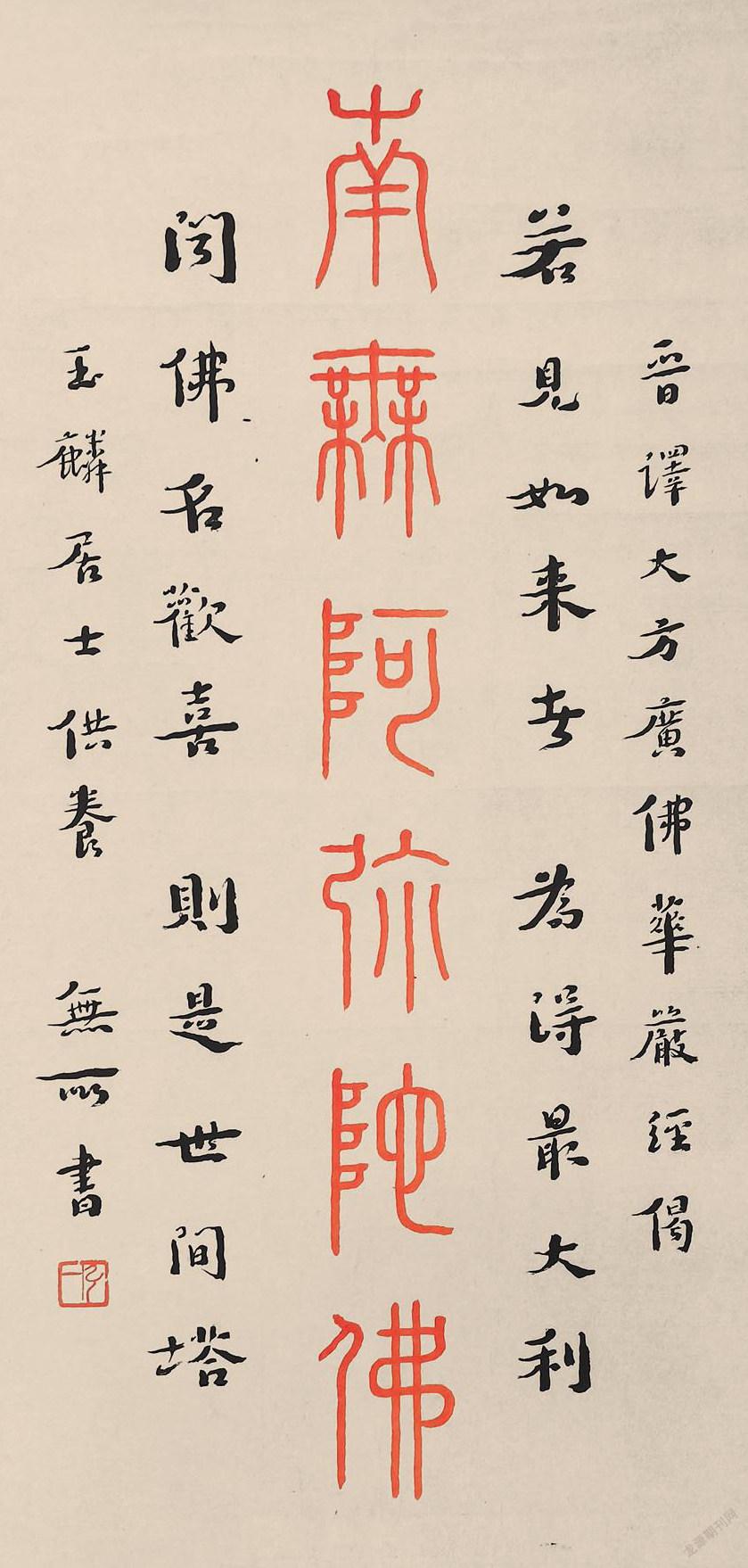

書法的功用大到經國之大業,不朽之盛事,小到遣情抒懷,打發時光。當然,書法也能給少數人帶來經濟收入,解決生計問題。書法的功用是多維度多層次的。不同的人對書法的功用也會有不同的認知。如果說早期弘一的書法多少帶有人間煙火之氣,它曾一度掛單銷售,作為謀生的手段。那么出家之后,則是以書法來弘揚佛法,達到普度眾生。用佛教的語言來說即是自利和利他。早年偏于自利,而中年后則是利他。書法的功用隨之發生了很大的變化。他在《李息翁臨古法書序》中言:“居俗之日,嘗好臨寫碑帖。積久盈尺,藏于丏尊居士小梅花屋,十數年矣……夫耽樂學術,增長放逸,佛所深誡。然研習之者能盡其美,以是書寫佛典,流傳于世,令諸眾生歡喜受持,自利利他,同趣佛道,非無益矣……”弘一明確指出書寫佛典,使之流傳于世,令眾生歡喜,則與禮佛同趣,普度眾生,此時書法化作為宣揚佛法之工具,透過書法之美,從而達到人心向善,遠離煩惱,超脫自我的目的。書以載道,自古以來是士大夫所倡導的,而弘一身為得道高僧,他以書法來弘揚佛法,功德無量,與先賢之志無異,大大強化了書法的布道之功用。

弘一與豐子愷師生之間合作的《護生畫集》蜚聲中外,豐子愷繪畫,弘一題字,書畫合璧,相得益彰,以此來規勸世人除惡趨善。弘一《護生畫集》說:“藝術的功用,我依畫意,為白話詩;意在導俗,不尚文詞。普愿眾生,承斯功德;同發菩提,往生樂國。”弘一再一次重申了以書法和繪畫的形式來開導眾生,愿眾生同發菩提,往生樂國。書法固然有陶冶性情、審美愉悅之功能,但是它還能起到弘揚佛法,規勸世人,除惡揚善,往生極樂世界之愿。相比而言,后者更能從宏觀上彰顯其價值,只是一般的書家無法想象,也無法做到而已。弘一身處紅塵之外,但又心心念念普羅大眾,以書法為載體,布道弘佛,凈化心靈,開啟明智,不僅自利,而且利他。

三、先器識而后文藝

唐劉肅《大唐新語》云:“士之致遠,先器識而后文藝也。”器識泛指人的內涵,主要表現為器局和才識。文藝指文學和藝術。前者屬于形而上的層面,而后者為形而下的層面。依劉肅之見,先有器識,后有文藝,不可顛倒。只有知識廣闊、品行端正、器局宏大、才思敏捷之人,才能創造出別樣的文藝。書法為文藝的一種樣式,自然也是器識在前,書法在后。這種觀念深深影響了中國古代的士大夫,千年以來,至今不衰。弘一秉承了這一理念。18歲左右的弘一在《乾始能以美利利天下論》說:“蓋因士為四民之首,人之所以待士者重,則士之所以自待者益不可輕。士習端而后鄉黨視之儀型,風俗由表率。務令以孝悌為本,才能為末。器識為先,文藝為后。”可見,弘一早年時就十分人品道德,孝悌為本,才能為末。徒有書法繪畫之才,而不重視人品之修為,也只是下品,不足為道。他開宗明義地強調器識為先,文藝為后。書法為六藝之一,其背后必須以人品、學問、胸次、涵養、器局作為后盾,否則的話則只是書匠,無甚意義。人品不高,落墨無法;學問缺失,俗不可耐;器量狹隘,寒儉清瘦;胸無文史,錯字連篇。

“如果對佛學毫無研究,也無道德,縱使能將字寫好,這種人在佛教中也是無足輕重的。他的人本來是不足傳的。即能‘人以字傳’—這是一件可恥之事,就是在家人也是很可恥。”僧人書法,倘若對佛學沒有研究,也無道德,終究是無足輕重,無法進入書法之堂奧。“人以字傳”是可恥的,把書法置于器識之前,本末倒置。與古人遵循的先器識后文藝相違背。現實生活中這種例子隨處可見,世人看重書法,而忽視了其背后人的存在。過于追求筆墨技法,而人品道德被遺忘。故而他告誡豐子愷說:“應使文藝以人傳,不可人以文藝傳。”“文藝以人傳”突出人的存在,注重器識,唯有此,才能支撐其藝術。弘一并非就書法而言書法,他從器識的角度來衡量書法,以高度自覺的人品、學問、涵養等形而上的理念來審視書法,高屋建瓴,直指要害。

四、由博而約

弘一有一篇《關于寫字的方法》的演講,他說:“我們若先學會了篆書,再寫楷字時,那就可以免掉很多錯誤。此外,寫篆字也可以為寫隸書、楷書、行書的基礎。學會了篆字之后,對于寫隸書、楷書、行書就都很容易—因為篆書是各種寫字的根本。若要寫篆字的話,可先參看《說文》這一類的書。有一部清人吳大澂的《說文部首》,那是不可缺少的。因為這部書很好,便于初學,如果要學字的話,先研究這一部書最好。”先習篆書,了解文字的構造原理,進而再習其他體,篆書是基礎。這種別具洞見的觀點與“先習楷書”的通論與眾不同。在相對長的一段時間內,習書從楷書著手,似乎成為共識。而弘一卻提出先習篆書的言論。書法五體中篆書最為古老,通曉篆書便能熟知漢字的起源和發展的歷史,不至于會常寫錯別字。此外篆書的點畫飽滿,蒼勁有力,圓渾而有彈性,這正是書法用筆的根本之處。一旦掌握了篆書的筆法,則書法用筆這一關基本沒問題了。寫好篆書,為習其他體奠定了良好的基礎。

弘一認為書法應經歷由博至約的過程。“篆書、隸書乃至行書都要寫,樣樣都要學才好。一切碑帖都要讀……以后才專寫一種或專寫一體。這是由博而約的方法……用小筆寫大字那是很錯誤的,寧可大筆寫小字,不可以用小筆寫大字。”在實踐中弘一真真切切地做到了這一點,他的書法博涉諸體,《天發神讖碑》《石鼓文》《嶧山碑》《張猛龍碑》,黃庭堅《松風閣詩卷》以及北魏六朝造像無不臨習,且達到惟妙惟肖的地步,而出家后專攻寫經,行楷書成為其主要書寫的字體。這種取舍正是由博至約的過程。人的精力十分有限,很難達到五體兼善,在一體上能有斬獲,已實屬不易。而最終弘一書法以寫經體聞名,其行楷不食人間煙火,格調高遠,筆畫圓渾,體態修長,境界高妙,人稱“弘一體”。弘一獨特的書風是源自于早年的博涉多優和諸體相融。由博至約,轉益多師堪稱書法的通途,若只是終生只學一家一體,難免視域狹隘,捉襟見肘,深陷其中,無法自拔。書法之路,博觀才能約取,厚積才能薄發。

弘一的書法創作如同參禪修行一般,嚴謹認真。劉質平回憶說:“寫時閉門,除余外,不許他人在旁,恐亂神也……余執紙,口報字,師則聚精會神,落筆遲遲,一點一劃,均全力以赴。五尺整幅,需二小時左右方成。”弘一書寫時聚精會神,一絲不茍,全力以赴,這種創作精神著實讓人欽佩,拋棄一切雜念,心無旁騖,用生命在寫字,筆墨在一呼一吸之間緩慢流淌。弘一將寫字當作參禪,以極其嚴肅端正的心態對待,所以他的作品超凡脫俗,每一件都具有旺盛的生命力,郁勃冷逸。觀之,宛如參拜一尊古佛,不免讓人肅然起敬。

弘一的書法有太多值得研究的空間,拙文只是從以上四點來略加論述,他的書法就像是一座巨大的寶庫,等待著我們細細挖掘和考究。

(責任編輯:李紅娟)