試析館藏漠河金礦《查碃工單》

王天軍

摘 要:漠河金礦從開辦開始,就建立了一套比較完整的辦礦章程,它把礦政實施與經營管理融為一體,實行了一套有效的法規監督和經營政策。黑河博物館現藏有一批珍貴的漠河金礦《查碃工單》,這批文物對研究漠河金礦的創辦、發展、生產管理具有非常重要的作用,是各金礦落實李金鏞擬定的《開辦漠河金礦章程十條》的充分體現。它較翔實地記錄了當時漠河金礦礦丁在工地按碃、上溜時的勞動場面,以及生產工具、勞動分工、產金數額等生產統計情況。其管理方法為我國近代工礦企業的經營管理提供了一些寶貴的經驗,尤其對于采礦業的發展,也起到了一定的示范和促進作用。

關鍵詞:館藏;漠河金礦;《查碃工單》

漠河金礦位于我國黑龍江省西北部的極北邊地,黑龍江上游南岸,額爾古納河右岸,大興安嶺南麓,距漠河縣城約35千米。此礦黃金儲量非常豐富,有“金穴”之稱。

清政府為“興利實邊”,于“1887年(光緒十三年),由北洋大臣李鴻章和恭堂(時任黑龍江將軍)開始籌劃開采,并調用吉林候補知府李金鏞主持辦理”。①

“李金鏞到任后,首先對漠河金礦進行踏查”。②在實地踏查的基礎上,因地制宜,擬定了《籌建漠河金礦章程十六條》,為了保證漠河金礦的正常生產,又制定了《開辦漠河金礦章程十條》,這一章程包含勞動組織、生產方法、生產資料和生活資料的供應辦法以及檢查、處罰等具體細則。由于管理方法科學合理,因此,成功地開辦了“中國第一個官督商辦金礦”③—漠河金礦。

隨著漠河金礦產量的增加及生產規模的擴大,相繼開辦了洛古河金礦、奇乾河金礦、觀音山(嘉蔭縣觀音山)等金礦。這些金礦的總礦設在漠河金礦,直屬漠河金礦管轄,因此將其統稱為漠河金礦。“從李金鏞開辦漠河金礦開始,黑龍江地區金礦逐步形成了一套比較完整的辦礦章程,各金礦把礦政實施與經營管理融為一體,實行有效的法度監督和經營政策”。④

筆者以奇乾河金礦的暴頭溝、腰溝、乾老溝、中興溝等金礦的《查碃工單》為例,試對其進行剖析論述。奇乾河金礦地處黑龍江省西北端的黑龍江右岸,位于額爾古納河東南奇乾河流域,東北距漠河65千米。因河水常干,稱其為奇乾河。奇乾河金礦也稱奇乾河礦物分局,最初屬漠河金礦分礦,在漠河金礦成立不久后,就著手開辦此礦。1889年(清光緒十五年)2月12日正式開辦⑤,下轄腰溝、暴頭溝、乾老溝、中興溝等分礦,1911年(宣統三年)與漠河金礦同歸黑龍江省接辦。

1 《查碃工單》的概念及其作用

所謂的《查碃工單》就是金礦局安排差弁對在碃上、溜上勞動的礦丁,每天進行的出勤考核統計、黃金產量統計、人員作業情況統計、生產規模、作業人數,查碃時間、查碃地點等進行詳細的統計記錄,以作為礦丁兌現工資(分得黃金多少)的憑證。它相當于現在的職工出勤考核卡,也有類似如今《工礦企業生產日報》的作用。用《查碃工單》來嚴格考核礦丁的出勤情況,使其與礦丁所得的黃金多少聯系起來,這種超前管理金礦生產的方法,在一定程度上體現出多勞多得的成分,從而極大地調動了礦丁勞動的積極性,是一項促進漠河金礦發展和產量逐年提高的重要制度保證。

2 《查碃工單》涉及的人物

差弁:舊時指為朝廷辦事的人員。這里是指被漠河金礦安排在各個采金工地的碃上或溜上,負責對礦丁進行出勤考核統計、黃金產量統計、礦丁生產情況統計、清溜的過程監督、各碃上或溜上產金多少進行稱量、打包、計數等生產管理的職員。每日的《查工碃單》都是由他們來統計完成的,每張《查碃工單》要經各碃或各溜把頭確認蓋章,再經差弁①簽字蓋章后,方可生效,并按時送礦局委員會備案。

把頭:漠河金礦把掌管碃或溜的采金工頭稱之為把頭,一般情況以十二人為一溜,一溜設有一名把頭。把頭不用上手勞作,就可與礦丁平均分得相同的產金。如果把頭能夠與礦丁一同在碃上或溜上勞作,把頭一人可得二股。

礦丁:除把頭以外在采金工地碃上或溜上辛苦勞作的都稱為礦丁,漠河金礦的大多數礦丁都是來自恰克圖、山東、河北的流民。

3 《查碃工單》涉及的事物

碃:“即采金挖的坑或井”。②通常也將采金工地稱之為碃。夏季使用水沖式跑毛(去除非含金砂)結合“溜”進行采金是一種常用的方法,也稱其為拉水道。

按碃:“采金人忌諱坑字,把坑稱為碃,淘金掘井或挖坑,統稱為暗碃”。③暗碃也稱作碃,通常把冬季挖穴采金,稱之為按碃。挖穴深度依據按含金礦砂的深度而定,到達含金層后,取木材做支護,挖巷道沿含金砂層向四周拓展,并將含金礦砂運到碃上。采用按碃方法采金,多用于冬季開采或夏季開采毛口厚(含金砂層較深),金線較窄且含金量高的礦段。

打砂子:把碃下的含金砂用金鎬敲松散后,用金鍬撮到拔簸子中,將含金砂運到碃上的勞動過程稱之為打砂子。一般多采用拔桿拔簸子的方法,將其往碃上運,遇有含金砂層較深的礦體時,可采用轆轤將碃下的含金礦砂運到碃上。

毛砂:“金礦人把礦體植被表土稱為毛皮。土層厚,稱毛深。”④

拉毛紗:是將碃上過采區(已往開采過)的含金礦砂用鍬裝到溜上,然后用水沖洗礦砂的采金過程,稱其為拉毛紗。

溜:“既是淘金的工具,又是淘金的勞動組織單位,每盤溜需十幾個人”⑤,根據溜的大小來配置人員。溜是漠河金礦早期普遍采用的主要采金生產工具,大多使用木板制成。溜由溜頭、溜身及溜格子組成,溜頭的形狀如同現在搞清潔衛生用的撮子一樣,只不過尺寸要比撮子大幾倍而已,小溜的溜頭長約90厘米,寬約50厘米,邊高約20厘米。溜身則是比溜頭更長一些,長約130厘米,寬約55厘米,邊高約20厘米,其形似溜頭,只是缺少短面后堵的三面溜頭。做一木架,將溜頭放在溜身上,使溜身與地面成30度角,再將溜身裝上溜格子后,即安裝成了一盤可以采金的小溜。

上溜:把夏季應用水道“跑毛”的采金方法,去除大量的非含金砂后,將較少的含金砂用鍬及小車裝運到溜上,用水沖洗合金礦砂的采金過程。或者在冬季采金時,將碃上過采區(以往開采過)的含金砂和按碃打上來的含金砂,裝到溜上,然后用水舀子澆水,沖洗這些含金砂的采金過程,都稱其為上溜。

夏季水道采金大多應用大溜,并結合水沖洗法進行采金。每條水道的生產規模是以溜為單位,并按水道“幫”的大小來設計安裝溜的長度,合理安排溜上工作的人數,人數過多或過少都會影響生產進度和效率。因此每條水道(溜)上的人數不同,少則十幾人,多則幾十人不等。

冬季一般采用小溜采金,每盤小溜設有往溜頭上用鍬裝礦砂(上溜)的礦丁一名,有用帶有長木桿的水舀子不停沖洗溜頭上礦砂的礦丁一名,另有一名從碃口處往上溜處運送礦砂的礦丁,還有一名用鍬隨時清理掉經沖洗后落到溜身下礦砂(也稱清溜嘴)的人員,共計四人。

火會:漠河金礦冬季采金時,應用簡易鍋爐并在鍋爐中放置高于水面設置的石頭,用木材燃火加熱,使其水溫升高,取其循環熱水上溜的方法稱之為“火會”。冬季“按碃”前,用燃燒木材加熱地表,然后進行挖穴,按碃的過程也稱為“火耗”。隨著生產工具的改進,“火耗手工亦尚無幾”。⑥

4 黃金的計量

一個金:我國古代計量黃金采用的單位。“1個金=4.25克”。①

去去:俄舊時計量黃金采用的單位。“1去去≈1.025克”。②

中俄舊時黃金重量的換算:1個金=4個去去=4.25克。

5 考核與獎懲

漠河金礦實施嚴格的考勤和獎勤罰懶制度,最大限度地提高了經濟效益。漠河金礦所出的金砂除去礦丁分成及局用、股利、花紅等開支外,上繳數十萬兩銀,“為各省礦務所未有”。③

6 結語

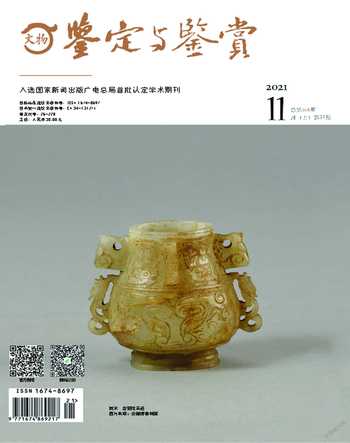

綜上所述,黑河博物館館藏的《查碃工單》(圖1)較翔實地記錄了當時漠河金礦礦丁在工地按碃、上溜時的勞動場面,還包括出勤情況、生產工具、勞動分工、產金數額等生產統計情況,真實客觀地反映了當時漠河金礦產金豐厚,從業人員稠密,生產井然有序。礦丁們在極其艱苦的環境中,在礦局派遣差弁的監督下,使用簡陋的產金工具,從事著繁重的采金生產作業。漠河金礦的創辦,不僅實現了清政府“興利實邊”的辦礦宗旨,其在經營管理方面的一些經驗,對我國近代工礦企業生產管理也起到了示范作用。這批文物的獲得為研究當時漠河金礦的生產管理提供了佐證。