最美溫暖煙火氣千萬家

文 / 韓曉金 攝影 / 趙睿杰 韓曉金

地攤、夜市是城市煙火氣的重要標志,是最能釋放一座城市天性的地方。不論是愜意散步的行人,或是奔波忙碌的商販,他們最真實的一面都體現在這里。

地攤、夜市是城市煙火氣的重要標志,是最能釋放一座城市天性的地方。不論是愜意散步的行人,或是奔波忙碌的商販,他們最真實的一面都體現在這里。

酷熱的夏季,行走于夜市之間,氤氳的香氣將四方食客包圍。在這里,邂逅一口美食、一件衣服、一個小玩物、甚至不買什么只是逛逛,只為圖一份熱鬧,感受一下熙熙攘攘的生活樂趣。

“走,一起去擺地攤兒”,最近成了人們打招呼的熱門話題,微信朋友圈也充斥著各種和“地攤經濟”相關的段子,一時間“全民擺地攤”成了一種潮流和文化。從網絡到街邊,人人都在熱議“擺攤兒”,自己做老板。

隨著疫情防控形勢的日益好轉,企業有序復工復產,復業復市。5月28日,在十三屆全國人大三次會議記者會上,李克強總理回答記者提問時,點贊部分城市率先松綁“地攤經濟”。從中央到地方,各級政府也都開始積極出臺各類政策,盤活地攤經濟、小店經濟。在嚴格做好疫情防控,切實維護正常社會經濟秩序的同時,全國各地的“夜經濟”逐步復蘇回暖。

煙火氣慰藉著人們的胃和心

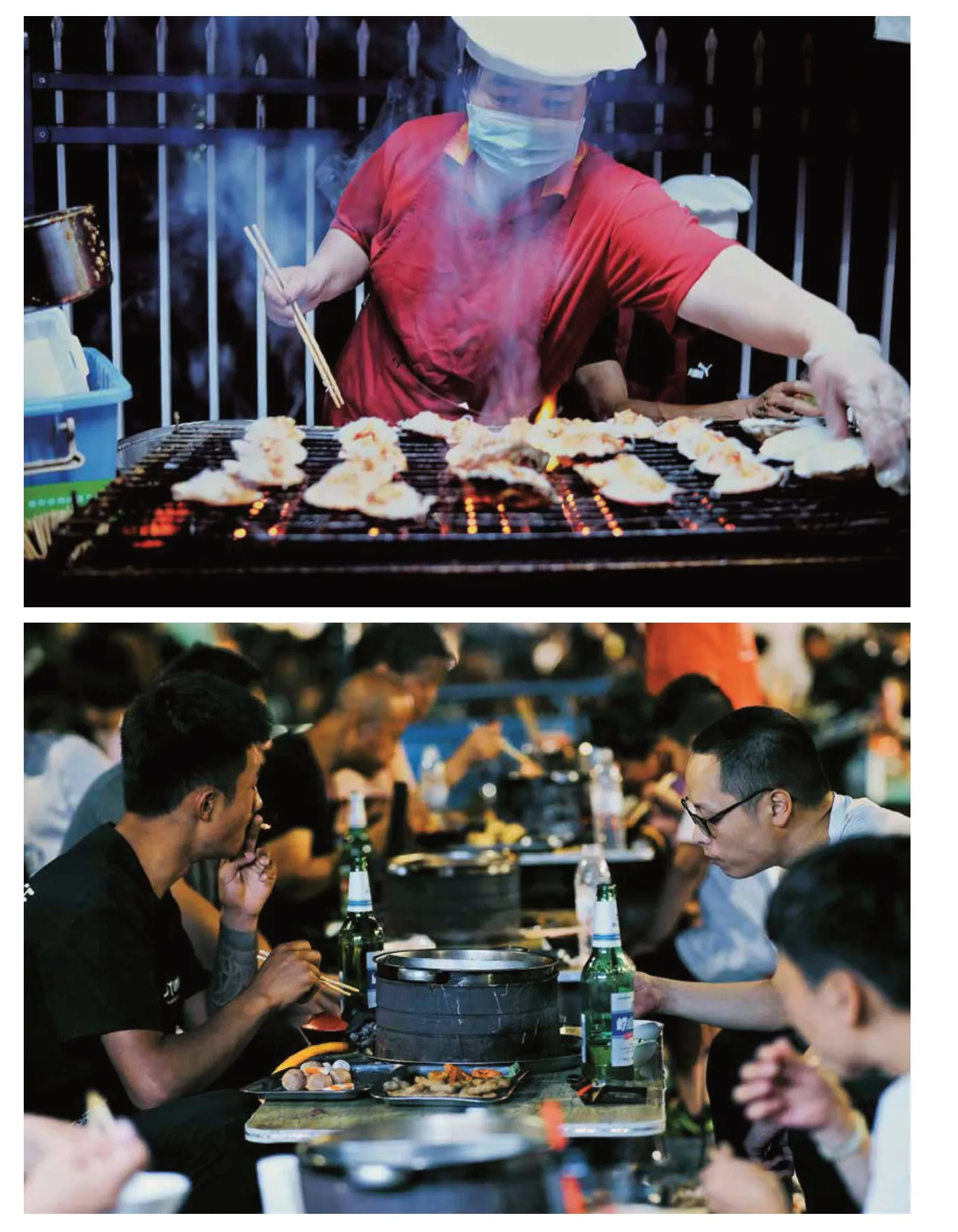

四方食事,不過一碗人間煙火。夜市是一個最能聚集各地傳統生、蒸、煮、炸、烤、煎等特色小吃的地方。老北京爆肚、東北烤冷面、長沙臭豆腐、廣東腸粉、陜西肉夾饃、武漢熱干面等一應俱全,刨冰、炸串、烤生蠔、錫紙花甲粉等特色小吃更是令人眼花繚亂。“今晚吃什么”在這里已不再是一道令人頭疼的難題。

走到一個攤位面前,對著菜單,羊肉串、烤面筋、雞翅、土豆片、烤茄子等,狂點一通,等個幾分鐘,一串串烤串遞到手里,聞起來,噴香撲鼻;嚼起來,口齒生香,總有讓你繼續吃下去的念頭。這里的烤面筋焦黃耐看,香辣可口,勁道耐嚼,趁著辣勁兒再吃一口刨冰,清涼直入肺腑,沁人心脾。最經典的還是烤冷面,老少皆宜,有的顧客喜歡雞蛋加香腸,有的則喜歡豆芽加金針菇,烤冷面的做法也大同小異,區別是在于醬汁,會做生意的商戶就會調多種醬汁來滿足顧客的不同口味。還有那剛出爐的車輪餅,溫熱綿實的口感,面粉和紅豆的簡單融合,甜香軟糯,酥脆的外皮,飽滿的餡料,一口咬下去,在街邊能吃出滿滿的幸福感。或許真正的美食,只有在地攤上才能吃出煙火氣吧。

各式各樣的小吃吊人胃口,三五好友,隨行隨嘗。人們在這里忘卻了夏日的燥熱,撫平了白晝的疲倦與傷痛。

除了享受美食之外,在夜市上購物也是人們的一大樂趣。琳瑯滿目的小商品,種類繁多,讓人目不暇接。一位市民介紹,“地攤夜市相比商場超市,更加熱鬧也更有氛圍,在這里看到喜歡的東西可以過去摸,也可以不買,大家很隨意,很放松。”十元五雙的襪子,二十元一條的褲子,十塊一張手機貼膜……價格便宜的同時還可以隨心砍價。來往的行人不斷駐足,拿起心儀的T恤或者裙子在身上比畫著,同行的人給出建議:“買吧,看中了就買,夏天衣服圖個涼快。”邊交流著邊掏出手機,掃碼付款,滿載而歸。店家也是一邊給顧客挑選合適的尺碼,一邊回答他們的問題,忙得不亦樂乎。

市井百態,尋常生活。這里是年輕吃貨的聚集地,也是商販們的經營戰場。喧鬧的吆喝聲、還價聲、說笑聲和小孩兒的吵鬧聲共同營造出熱烈時尚的煙火氣。經歷過疫情才明白,那煙火氣,是與好友相聚時的一份愜意,是午夜的喧鬧繁華,更是我們平淡生活中,內心深處的安全感。

方寸之地成就幸福生活

“54號的好了”,在人流如潮,美味夜宵飄香四溢的泰華街惠民夜市上,最引人注目的就是趙女士家章魚小丸子的攤位,趙女士一邊忙碌地給顧客打包,一邊叫號。由于排隊購買的顧客很多,曾經兩個顧客因為等候的順序吵起來,于是夫妻倆就想了一個辦法,把手寫號碼掛在攤位的前面,讓顧客自己拿號排隊取貨。

隨著全國范圍陸續提出開放地攤經濟,石家莊市城管局也提出了要科學合理有序地推進“地攤經濟”釋放工作,最大限度地釋放“地攤經濟”的活力。為了保障大家的安全,管理人員每天都會為出攤商戶測量體溫并登記,同時在夜市上還會循環播放自身防護措施,提醒大家帶好口罩,注意個人衛生。

6月1日,泰華街惠民夜市正式開放。聽趙女士說,在沒有特殊天氣影響的情況下,她和丈夫每天都會出攤,攤位雖小,五臟俱全,都要靠自己認真經營。“別看它只是一個小丸子,前期需要準備的材料有十五種”。這種章魚小丸子在其他的攤位也有售賣,但是趙女士家攤位前排隊的人是最多的,其中很多顧客都是回頭客。當被問到是什么原因讓自家的生意火爆時,趙女士答道:“承蒙大家的光顧和喜歡,來這里大家就是為了一個便宜,我們小份六塊,大份八塊,價格應該是更低一點。”趙女士還說,“現在有政府的支持,客流量比疫情前多了不少,生意也越來越好了,平均每天銷售可達一千元,希望疫情能夠早日結束。”交談之間,能夠發現夫妻二人都是隨和、開朗之人,雖然隔著口罩但也能夠感受到笑意,不管多忙,對于顧客總是來有迎聲,去有送聲。

夜市里的商戶,除了像趙女士夫婦這樣的全職生意人,還有一些是把擺地攤當作兼職的。

“我是下班過來擺攤的,白天在公司上班,下班之后就過來。現在有政策支持,也可以多一筆收入。”王女士在自己的襪子攤位前整理著顧客翻亂的襪子。“其實我之前一直有擺地攤的想法,但不知道賣什么,正好有一個朋友是做微商的,然后就想著利用她的貨,我做線下,她做線上。”王女士還說她出攤還不到一個月,基本上已經把本錢賺回來了。雖然也會遇到跟她討價還價的顧客,有時腦子轉不過來,就不掙錢把襪子給賣出去。即便這樣,也會體會到前所未有的成就感。

在城市各個地方的夜市,多的是像他們一樣的經營者,為人樸實,腳踏實地,不怕苦不怕累,對生活充滿著期待和希望。對于他們來說,這樣的經營,收獲不僅是物質上的,還有精神上的樂趣。也正是因為他們的存在,市民們的生活也才得以便捷和溫暖。

“燒烤+啤酒”洋溢著吃與喝的歡快滿足

后備箱擺出的小攤長陣

人間煙火帶動中國生機

突如其來的疫情給國家的經濟帶來巨大的沖擊,很多小微企業被迫關張,一些人沒了工作。今年政府工作報告中,李克強總理指出:“保障就業和民生,必須穩住上億市場主體,盡力幫助企業特別是中小微企業、個體工商戶渡過難關。保留地攤經濟,給底層人們一點溫暖!”李克強總理的這一番話給了小攤販強大的信心,也給中國經濟注入了一劑強心劑。

地攤經濟是人類最原始、也是最有生命力的商業活動之一。對增加就業、促進消費有著重要的作用。中國的夜市最早出現于盛唐,在宋朝達到了空前繁榮,《東京夢華錄》里記載:“夜市直到三更,才五更又復開張。如要鬧去處,通曉不絕。”這便是當時東京夜市的真實寫照。宋朝社會經濟繁榮,工商業發達,之所以能夠以突飛猛進的姿態,創造出前后朝代都無法比擬的巨大財富,與當時推動的夜間經濟政策有很大關系。

樂業才能安居。重啟“地攤經濟”,是發展經濟之需、推動就業之需、保障民生之需。一方面地攤經濟資金投入小、參與門檻低,攤主不需要租用店鋪付很多租金,一塊地方、一張桌子、一把改造過的雨傘,一個板凳、一輛車就可以成為一個攤位。另一方面經營范圍廣,吸納就業人口多,對擴大低收入群體的就業,解決基本生計,降低社會生活成本起著重要的作用,有利于經濟的迅速恢復。想想疫情期間蕭條空曠的街道,再看看恢復夜市之后的熙熙攘攘,就會感嘆,地攤經濟真的激活了城市的活力!

在星光與燈光的輝映下,繁華的“不夜城”的美麗與溫情,使城市更多了一份詩情畫意。發展夜經濟,使城市經濟更加富有活力,城市生活更加豐富多彩,廣大市民群眾也充分享受到了城市生活的便利與美好。