電視劇《最美的鄉村》脫貧攻堅故事凝聚決戰決勝信心力量

6月20日,由河北省委宣傳部、承德市委、承德市人民政府、河北廣播電視臺等組織創作的以“脫貧攻堅、全面小康”的重大歷史使命為時代背景,講述新時代共產黨人積極響應黨中央號召,奮戰在脫貧攻堅一線的電視劇《最美的鄉村》,迎來了完美收官。該劇自6月6日晚登陸央視一套黃金檔以來,實時收視率持續走高,連續多日位于收視排行榜首位,不但受到觀眾和業內專家好評,也堅定了河北人民打贏脫貧攻堅戰的信心和決心。

全面展現黨和人民小康路上的脫貧精神

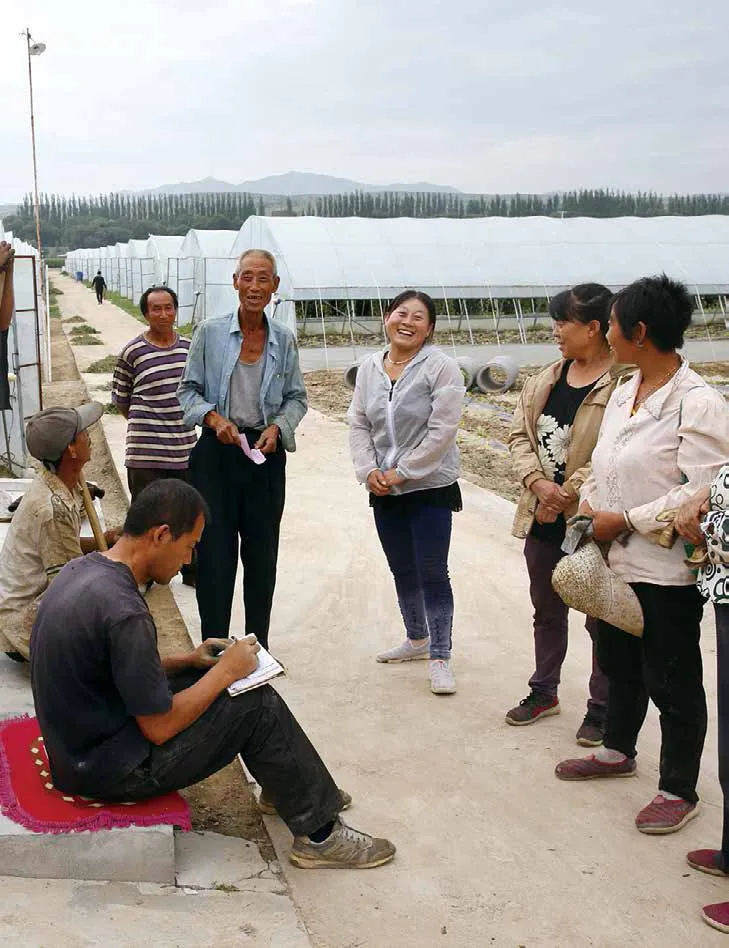

接地氣,生動鮮活,富有人情味,是《最美的鄉村》帶給觀眾最大的感受。觀看劇集,不難發現,無論是故事還是語言都具有鮮明的新時代特點。不少觀眾表示,這就是發生在當下農村的事情,甚至就是自己身邊發生的故事。“院子里說說笑笑的農村婦女,跟我們老家簡直太像了,這個劇很真實!”

《最美的鄉村》以河北省精準扶貧、精準脫貧過程中涌現出的優秀鄉鎮干部和自強不息的承德人民為創作原型,通過青山鎮黨委副書記唐天石、包村第一書記辛蘭和返鄉創業青年石全有三個相對獨立的人物和故事,以精準扶貧、精準脫貧為宗旨,激發、教育、引導、扶持貧困群眾開啟“志與智”的升華,從而走上脫貧致富奔小康的道路。

《最美的鄉村》憑借現實土壤,扎根扶貧情結,刻畫出一線扶貧干部認真負責的形象,表達了河北廣大黨員干部群眾齊心協力堅決打贏脫貧攻堅戰的信心和決心。

劇中,將扶貧干部不達目的決不罷休的堅強意志、扶貧工作中閃現的智慧之光以及基層干部群眾對脫貧攻堅這一政策的思想轉變,展現得淋漓盡致。第一單元中,上河峪村老支書邢鐵山和現任村支書盧振興,從一開始不想給國家添負擔的“假脫貧”,到最后在唐天石的幫扶下,實現了“真脫貧”;那家溝村的張金柱從一開始向女婿索要上萬元的彩禮以備養老,后在唐天石的幫扶下,跟隨大家一起養蜂,最后實現了物質和精神的“雙脫貧”,彩禮也變成了象征性的一千元。在如何精準脫貧上,唐天石在上河峪村發動村民搞農家特色游、手工滿繡,在那家溝村發動大家搞起養蜂產業等,都屬于對癥下藥、因地制宜,精準施策、綠色發展,體現了“綠水青山就是金山銀山”的理念。

《最美的鄉村》采用單元劇的敘事手法,依次樹立了三位具有代表性的農村基層扶貧工作者的人物形象:縣扶貧辦干部、鎮黨委負責扶貧工作的副書記唐天石,廣播電視臺主播、派遣駐村工作組的第一書記辛蘭,以及返鄉創業大學生石全有。

《最美的鄉村》于6月6日重磅登陸中央廣播電視總臺央視綜合頻道黃金檔以來,實時收視率持續走高,連續多日位于收視排行榜首位。

2020年全面建成小康社會,是黨對全國人民的莊嚴承諾,帶領貧困人口實現全部脫貧出列,基層黨員干部沖鋒在前、功不可沒。因而,創作這樣一部電視劇,讓主創人員深感責任重大、使命光榮。“我們的目的就是要啃下這塊‘硬骨頭’,寫好這部新時代的脫貧攻堅故事,生動展示黨和人民小康路上的‘脫貧精神’。”該劇總編劇之一楊勇表示。

深入挖掘扶貧脫貧的內涵和外延

《最美的鄉村》聚焦產業扶貧、生態扶貧、科技扶貧,體現了真扶貧、扶真貧、真脫貧和“志智雙扶”的精準扶貧理念,刻畫了廣大黨員干部群眾齊心協力、攻堅克難的新時代奮斗者群像。劇中的農家樂特色旅游、養蜂合作社、滿族手工刺繡、栽培食用菌等,將現實中農村脫貧致富奔小康的產業項目搬上熒屏,展示了扶貧工作為農村鞏固脫貧成果所制定和實施的長遠發展戰略。

為了創作《最美的鄉村》,整個團隊花了很長時間體驗生活。“寫農村題材的難度就是不了解農村,我很慶幸,我的合作者們都有豐富的農村生活經驗。” 總編劇之一、監制郭靖宇說,編劇楊勇一畢業就當過鄉鎮干部,對基層干部的說話、行動方式了如指掌;另一位合作者張弘弢有三年當第一書記的經驗,這都加大了對農村戲的把握。

采風時,郭靖宇遇到過一位縣委書記,“能直接說出哪個鄉、哪個村,誰家有幾棵栗子樹、幾棵山楂樹,他們家的收入是多少,還有哪些困難,可以說到這么細致。”他感慨,現實中的扶貧工作給人的最大感觸是“不容易”,“越在農村基層,工作越不容易,而農民也確確實實不容易。”

拍攝農村戲,郭靖宇認為,不能一開始就想著是寫農村戲,要把農村慢悠悠的生

攝影/賈素芳 趙偉斌

攝影/趙建峰

攝影/劉尊栓

《最美的鄉村》在正式進入創作后,最先做的就是深入生活,先后采訪了一些先進人物,有拋家舍業奮斗在扶貧一線的鄉村干部、駐村干部,有脫貧后過上幸福生活的貧困戶代表,更有為扶貧殉職的駐村干部家屬,掌握了鮮活的第一手材料。

活狀態與細節全面表現清楚,這樣容易走入誤區。“觀眾看的是故事,如果你的情節、強度和烈度不夠的話,觀眾就會覺得你這個故事‘沒戲’,電視劇是戲劇的一種,沒戲,生活再真實也不好看。”

攝影/賈春艾

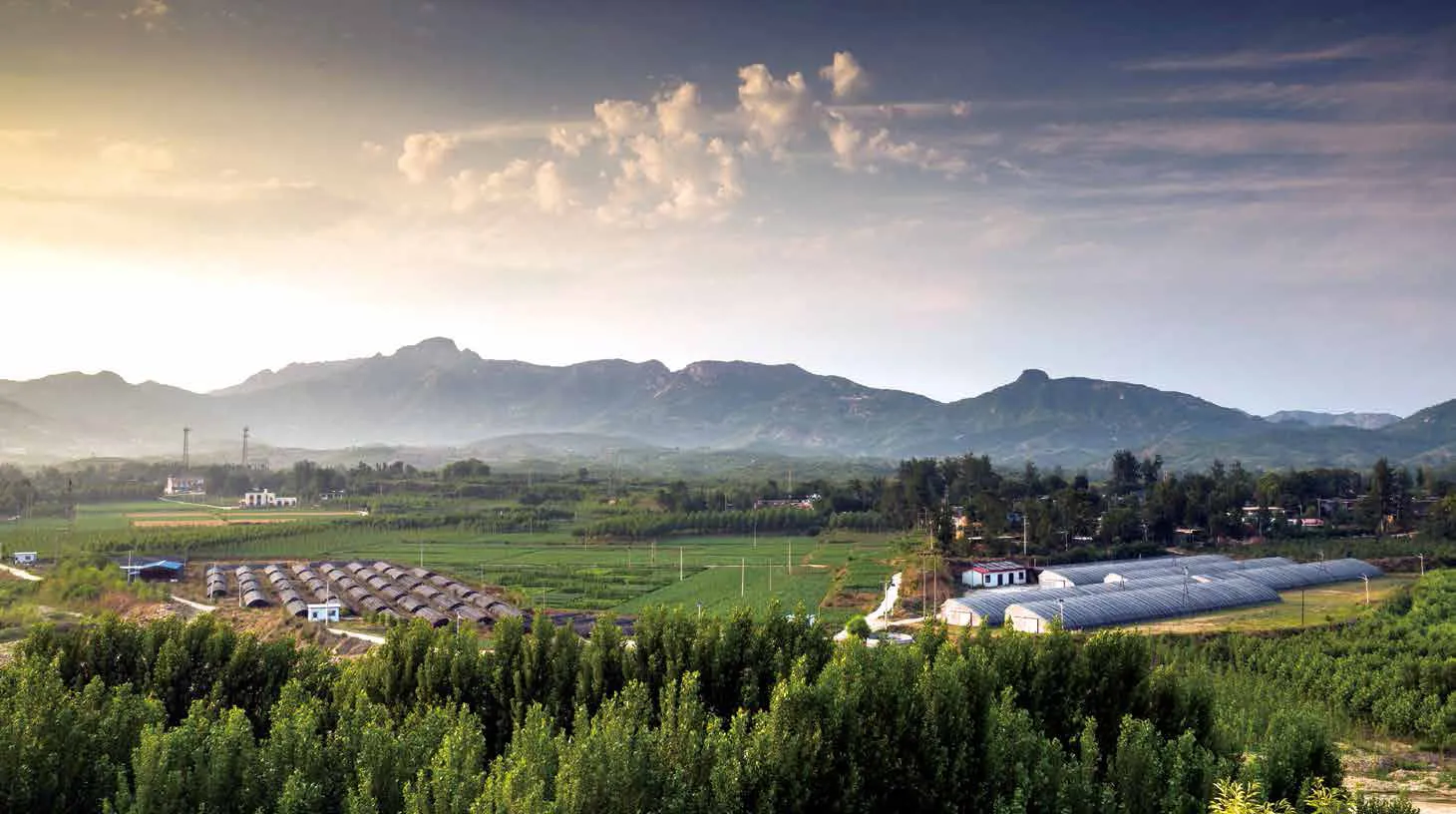

《最美的鄉村》雖濃墨重彩于河北北部城鄉山水之間,卻能攬括脫貧攻堅戰中的各種典型,借一斑以窺全豹。

該劇對基層干部在實施扶貧脫貧精準施策,對村民“志智雙扶”激發動力,對落實黨和國家扶貧政策一盯到底過程中艱辛付出、無怨無悔的精神進行了充分展示。在楊勇看來,貧困群眾有意愿、有動力擺脫貧困,村鎮干部也不愿意被貧困帽子壓得喘不過氣來。“他們中有很大一批人有覺悟、有激情,也有能力帶領村民脫貧致富,展現出的敬業精神值得欽佩。”

1.3.2 農村居家養老的家庭經濟保障功能增強 在城鎮化背景下,歷史上“父母在,不遠游”的傳統觀念逐步消失,子女離開父母到異地尋找就業機會已經成了一種十分普遍的現象,家庭收入結構發生了變化,工資性收入所占比重不斷提高。2016年南京市六合區農村居民人均工資性收入較2002年增長了391.6%,年均增長12.0%,工資性收入占可支配收入的比重維持在較高水平,以外出務工收入為主的工資性收入穩定上升使家庭整體收入增加(圖2)。將養老功能分割為養老經濟功能與服務功能,部分家庭經濟保障功能提升,但養老服務功能弱化,且服務弱化是一個普遍規律,這也為農村居家養老服務的發展提供了很好的條件。

《最美的鄉村》雖濃墨重彩于河北北部城鄉山水之間,卻能攬括脫貧攻堅戰中的各種典型,借一斑以窺全豹。扶貧不僅體現在戲內,功夫更在戲外。導演巨興茂感嘆:“我們走過了許多村鎮,真正了解到扶貧干部和脫貧群眾的喜怒哀樂,脫貧攻堅這一‘戰’確實不容易。”

以“繡花”功夫開展文藝創作

《最美的鄉村》總編劇之一、監制郭靖宇(右一)在談及創作時毫不諱言,該劇的起點是“命題作文”。但在深入采訪后,他發現,“命題作文變成了我們所有創作者的有感而發”。

《最美的鄉村》總編劇之一楊勇(中)表示,“精準扶貧要下足‘繡花’功夫,我們文藝創作同樣也用了‘繡花’功夫,反復推敲、打磨,堅持精益求精。”

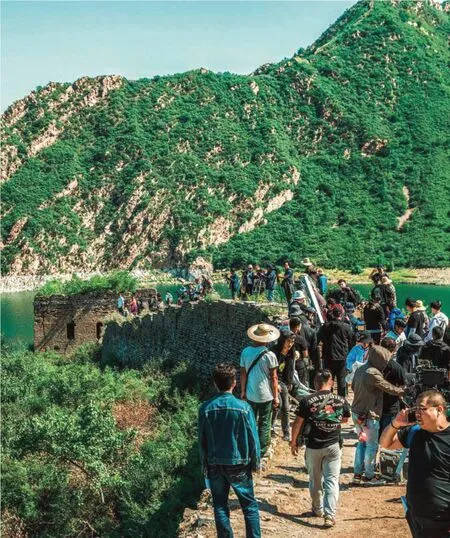

寬城潘家口水庫、平泉遼河源頭、灤平金山嶺長城……《最美的鄉村》全部在承德取景拍攝。“這部劇中的人物,有許多原型都是家鄉人,拍攝的也都是家鄉景,刻紙藝術、滿繡藝術都是家鄉藝術,漏粉條、打鐵、木工也都是家鄉的民間手藝活。”郭靖宇相信,這部劇能給家鄉的朋友帶來濃濃鄉愁和童年回憶。

“郭靖宇曾和我談到,離開了生他養他的這片沃土,他就失去了感覺。因此,我從他的劇作中,看到了充滿生活質感的藝術表達,觸摸到每一個人物質樸又鮮活的氣息,也包括百姓生活中的憂傷與希望,自然環境的美麗與人民的奮斗精神,這些感悟在他們的藝術呈現中也就順理成章了。”在省影視家協會駐會副主席汪帆看來,郭靖宇帶領主創團隊再次重裝出征,深入到脫貧攻堅第一線,體驗生活、挖掘典型、搜集素材,在此基礎上確立了“三個單元”的故事框架和敘事模式,將脫貧攻堅故事全面、深刻、細膩、鮮活地濃縮在30集電視劇中。

《最美的鄉村》導演巨興茂(中)表示,希望通過這部劇激勵所有心懷理想的人,以昂揚的斗志、飽滿的熱情、旺盛的干勁,為祖國、為社會主義建設貢獻自己的力量。

《最美的鄉村》拍攝現場

《最美的鄉村》雖說演繹的是中國北方鄉村脫貧的小故事,但詮釋的卻是舉國上下實施脫貧攻堅戰略的大事件。“微笑著和自己的過去告別”。這句臺詞意蘊深厚,不僅是一個鄉村向貧困的告別,也是一代農村人向貧困的告別……

“《最美的鄉村》秉持為人民抒寫、為人民抒情、為人民抒懷的創作理念,以紫塞大地上的扶貧干部和貧困群眾為表現主體,演繹出了一幕幕精彩故事。”承德廣播電視臺總編輯楊正義表示,劇中沒有壞人的角色定位,即使是只求救濟、不想付出的貧困懶漢,也有其人性向善的一面,通過這些人物情感的轉變,使“志與智”深植于貧困群眾的內心,在脫貧路上一個也不能少的目標下,讓一個個鮮活的個體匯入脫貧攻堅的滾滾洪流中去。

“精準扶貧要下足‘繡花’功夫,我們文藝創作同樣也用了‘繡花’的功夫,經過反復推敲、打磨,堅持精益求精。”楊勇表示,主創人員是帶著責任、帶著使命進行藝術創作的,飽滿的創作激情和豐富嫻熟的藝術手法,保證了這部電視劇敘事藝術的張力和故事的吸引力。

《最美的鄉村》秉持為人民抒寫、為人民抒情、為人民抒懷的創作理念,以紫塞大地上的扶貧干部和貧困群眾為表現主體,演繹出了一幕幕精彩故事。

“爆款”主題劇掀起收視新熱潮

《最美的鄉村》專家研討會北京主會場

《最美的鄉村》專家研討會河北分會場

6月23日,由國家廣播電視總局電視劇司、中國電視藝術委員會、河北省委宣傳部主辦,河北省廣播電視局、河北廣播電視臺(集團)承辦的電視劇《最美的鄉村》專家研討會在線上舉行。著名文藝評論家李準、仲呈祥、尹鴻等參加了此次研討會。與會專家從該劇的敘事結構、主題立意、價值觀引導等方面進行了深入分析和解讀,一致認為該劇誕生于脫貧攻堅決戰決勝之年,可謂意義非凡。全劇融合了青春質感、新潮元素,再加上眾多實力明星助陣,突顯出前所未有的審美品格,為農村題材劇提供了新的創作思路。

攝影/李術凡

電視劇《最美的鄉村》是一部真實展現全國上下堅決打贏脫貧攻堅戰、全面建成小康社會實踐成效的生動教材,是一部鮮活刻畫廣大干部群眾決戰決勝脫貧攻堅新時代奮斗者群像的最美畫卷。

與會專家表示,《最美的鄉村》收視口碑雙贏,不僅在于劇中演員的精彩演繹和引人入勝的創新故事,還在于該劇與時代發展和人民生活息息相關。該劇是一部真實展現全國上下堅決打贏脫貧攻堅戰、全面建成小康社會實踐成效的生動教材,是一部鮮活刻畫廣大干部群眾決戰決勝脫貧攻堅新時代奮斗者群像的最美畫卷,是一部生動詮釋中國共產黨人堅持以人民為中心發展思想的藝術精品。

《最美的鄉村》播出以來,贏得了觀眾的真情“點贊”,各級黨員干部、業內權威專家、城鄉基層群眾、各類媒體平臺及網民博主給予一致好評。

長期關注中國農村發展變革,并創作了一系列農村題材小說的河北省作協主席關仁山,曾多次就文化扶貧助力脫貧攻堅到各地進行調研。他認為,電視劇《最美的鄉村》以脫貧攻堅為題材,書寫人們戰勝貧困的時代精神,劇中所表達出來的艱難、奮進、收獲、喜悅等體驗,記錄了我們這個時代的精神脈動,是河北文藝界對堅決打贏脫貧攻堅戰的生動表達。

“《最美的鄉村》體現了真扶貧、扶真貧、真脫貧,志智雙扶的精準扶貧理念,是一部接地氣的好作品。”省扶貧辦政策法規處處長劉興武感觸頗深地說,今年是脫貧攻堅收官之年,現在正處在決戰決勝的關鍵時刻,全省各地正在認真學習貫徹習近平總書記關于扶貧工作的重要論述和決戰決勝脫貧攻堅座談會上的重要講話精神,全面落實省委省政府的安排部署,聚焦“兩不愁三保障”突出問題,持續抓好產業扶貧、就業扶貧、科技扶貧、易地搬遷扶貧,強化綜合兜底保障,嚴格落實防貧常態長效機制,扎實開展“千企幫千村”活動,鞏固提升脫貧成果,為確保上半年全省剩余貧困人口全部達到脫貧條件而奮斗,“這部電視劇必將激勵和鼓舞廣大干部群眾決戰決勝的信心和決心。”

省委宣傳部駐承德市圍場滿族蒙古族自治縣道壩子鄉查字上村第一書記李金坡表示,“這部電視劇將奮戰在一線的扶貧干部形象和他們的所思所想展現得淋漓盡致。尤其是開篇有村民攔著扶貧干部,要求列入貧困戶行列,讓我感觸很深,也引發了我們的深深思考,那就是如何把扶貧工作做得更精準,如何真扶貧、扶真貧。”

“電視劇真實反映了脫貧攻堅成效,與我們的工作和群眾的生產生活貼得很近。”劇中的許多情節讓保定市阜平縣龍泉關鎮顧家臺村黨支部書記陳國產生強烈共鳴。陳國表示,顧家臺村在2017年實現了整村脫貧,人均年收入從2012年的980元增加到2019年的16109元,村民幸福指數不斷攀升,但鞏固脫貧成效、振興鄉村的任務依然十分艱巨。今后將繼續拓寬群眾增收渠道,不斷鞏固擴大脫貧攻堅成果,在全面建成小康的路上不讓一名群眾掉隊。

在張家口市陽原縣大田洼鄉大田洼村,建檔立卡戶周文果一邊看劇一邊回顧起生活的變化。“當初村里條件很差,土路坑坑洼洼,還有住土坯房的。在政府和扶貧干部的幫助下,村里建起了花卉大棚,我就在大棚里上班掙工資,越過越有奔頭。以后我們一定會像劇里演的一樣,把家鄉建成‘最美的鄉村’。”

《最美的鄉村》打動人心的脫貧攻堅故事也感染了眾多追劇網友。有網友評價,這部劇通過層層遞進的藝術升華,立體展現了在黨中央堅強領導下,廣大黨員干部攻堅克難、擔當奉獻的精神風貌,生動詮釋了中國共產黨堅持以人民為中心,始終踐行“人民對美好生活的向往就是我們的奮斗目標”的時代擔當。

攝影/崔重輝

攝影/劉繼東

攝影/武殿森

攝影/崔重輝

“電視劇真實反映了脫貧攻堅成效,與我們的工作和群眾的生產生活貼得很近。”劇中的許多情節讓保定市阜平縣龍泉關鎮顧家臺村黨支部書記陳國產生強烈共鳴。