高壓富水地區巖溶隧道防排水設計方案優化研究

胡 煒 譚信榮 李 奎 蔣 堯

(中鐵二院工程集團有限責任公司, 成都 610031)

1 研究背景

我國是巖溶分布區域最廣的國家,尤以西南山區巖溶分布最為集中。在巖溶地層中修建隧道,施工難度較高,若對地下水處理不當,會給隧道的運營埋下安全隱患。

目前,巖溶地區的山嶺隧道主要采用“以堵為主,限量排放”的原則[1-2]。國內學者們在“以堵為主”前提下如何實現地下水的“限量排放”方面開展了大量的科研工作。王秀英等人從理論上推導了隧道注漿圈、襯砌水壓和隧道排水量的解析公式[3-6];謝興華等人采用數值計算分析了不同排水孔布置方案對滲流場的影響規律[7];陶偉明論述了“堵水限排”結構體系中注漿圈、排水系統、抗水壓襯砌等在“堵水”和“限排”中所扮演的角色及方案優化問題[8];張煒等人分析了巖溶隧道的突水機制及防治技術,通過實際工程案例強調了“堵水限排”的基本原則[9-10]。

但上述防排水方案仍未能很好地處理隧道底部的高水壓問題。近年來,由于隧底高水壓導致隧底上鼓、軌道變形的情況屢有發生,嚴重危害了隧道的運營安全。如貴廣鐵路高天隧道、襄渝二線新大巴山隧道、武廣鐵路紅橋隧道、滬昆鐵路小高山隧道、云桂鐵路那吉隧道等均出現過由高水壓導致的仰拱變形及破壞,造成了嚴重的經濟損失。

針對這一問題,本文通過數值分析和模型試驗,探明了高壓富水地區隧道仰拱的破壞機制,并在此基礎上提出了4種針對隧底高水壓的防排水方案。通過求解滲流場,對比分析了不同方案的排水效果,確定了最優方案。

2 計算模型

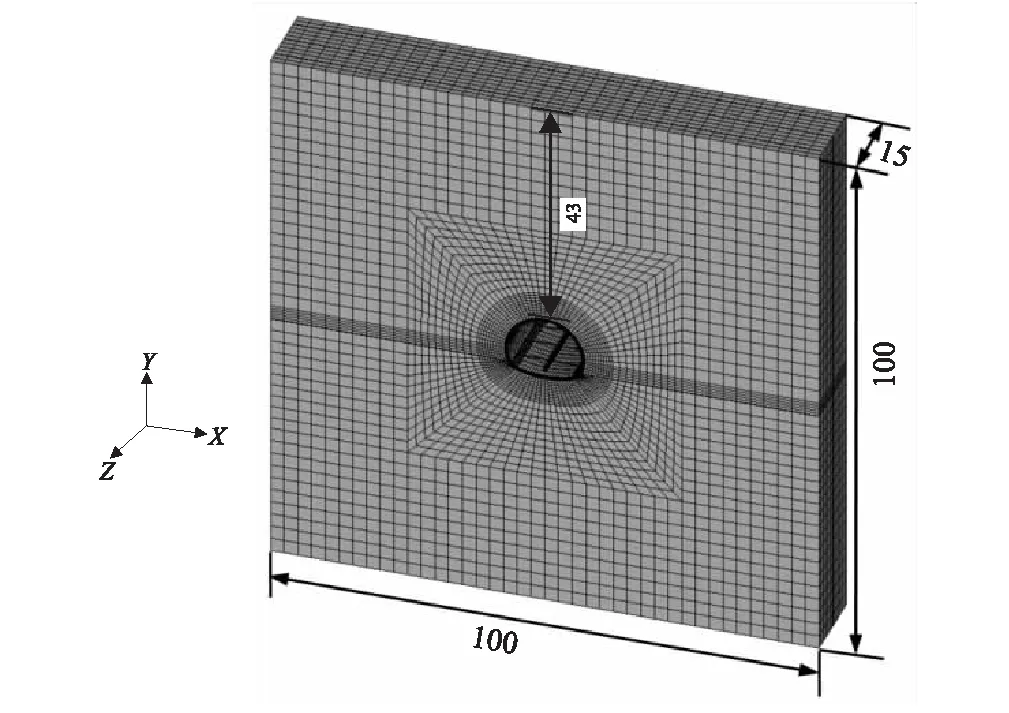

溫度比擬法具有計算時間快、計算效率高的優點,且計算精度也滿足工程要求[11-12]。故本次計算采用溫度比擬法,利用溫度場模擬滲流場,計算只考慮滲流場。計算模型選取solid70單元來模擬實體單元。縱向設置3根環向排水盲管,每兩環的間距為 5 m,隧道縱向總長15 m,隧道中心向左右、上下邊界的距離均取為 50 m,拱頂上方水頭高 43 m。襯砌為速度 350 km/h雙線鐵路隧道Ⅳb型復合式襯砌。透水層和防水板厚3 mm,排水盲管直徑均為10 cm。中央排水溝的尺寸為0.6 m×0.8 m,模型如圖1所示。

圖1 計算模型圖(m)

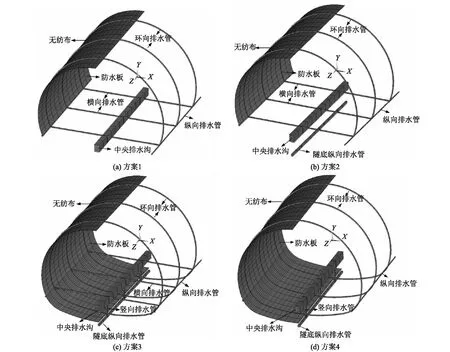

本文分別對4種防排水方案的排水效果進行研究,如圖2所示。

注:圖中的防水層只繪制了左半部分圖2 4種防排水方案計算模型圖

(1)方案1

為常規半包半排方案,該方案僅在拱墻范圍內設置防水層和排水系統,襯砌拱部背后的地下水可通過環向排水管導入縱向排水管排出隧道,也可通過橫向排水管匯入中央排水溝排出隧道。

(2)方案2

在方案1的基礎上,在隧底施作一縱向排水管,用以排放隧底的地下水。該方案在巖溶發育地段有所應用。

(3)方案3

為全包全排方案,該方案在襯砌全環設置防水層和環向排水管,并在隧道底部增加了縱向排水管,通過設置豎向排水管將隧底縱向排水管、環向排水管及中央排水溝連通,從而形成1個完整循環的排水系統。襯砌拱部的水通過環向排水管、橫向排水管匯入中央排水溝排出,隧底的地下水可直接通過隧底縱向排水管排出,也可通過環向排水管及豎向排水管匯入中央排水溝排出。

(4)方案4

在方案3的基礎上,取消了橫向排水管,使拱墻的部分地下水通過環向排水管匯入隧底,然后通過豎向排水管匯入中央排水溝排出。

本文分別求解4種方案的滲流場,分析襯砌水壓力分布規律,并對比4種方案對二次襯砌的排水泄壓效果,確定最優方案。

3 計算參數

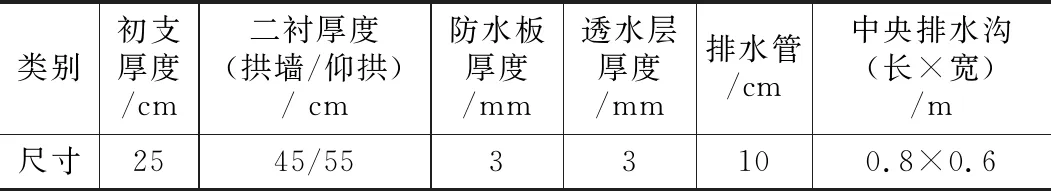

本次計算模型的幾何參數根據襯砌設計參數如 表1所示。圍巖滲透系數取k=2×10-4cm/s,其余材料的滲透系數可參考文獻[13-14],如表2所示。為更清晰地明確不同排水方案的排水泄壓效果,本次計算不考慮注漿圈,以排除注漿圈對結果的影響。

表1 結構幾何參數表

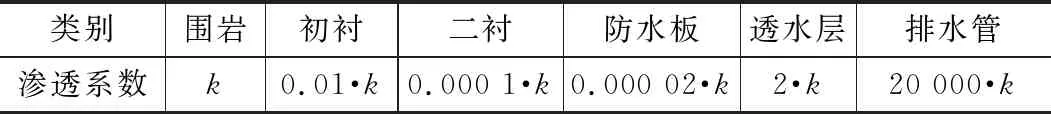

表2 圍巖及結構物滲透系數相對比值表

4 計算分析

4.1 襯砌水壓分布云圖

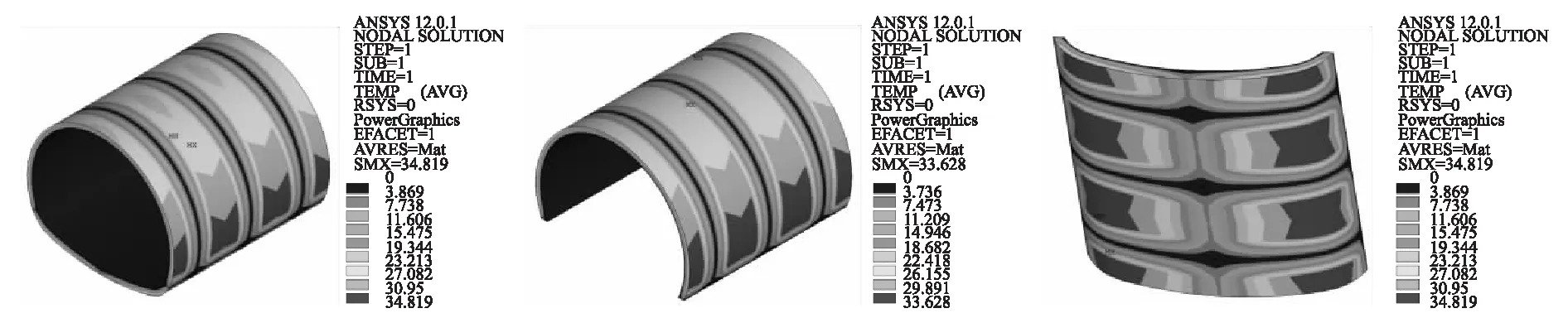

4種防排水方案的襯砌水頭分布云圖如圖3~圖6所示。

圖3 方案1二襯水壓分布圖(m)

圖4 方案2二襯水壓分布圖(m)

圖5 方案3二襯水壓分布圖(m)

圖6 方案4二襯水壓分布圖(m)

由圖3~圖6可知:

(1)4種方案的拱部水壓均表現為同樣的規律:由于排水管的排水泄壓作用,水壓在環向排水管位置處最低,兩環排水管之間的襯砌水壓較高。

(2)由于隧底排水管的排水泄壓作用,方案3與方案4的仰拱水壓分布與拱部水壓分布規律相似,在環向排水管及隧底縱向排水管附近水壓較低,其他部位水壓較高;方案2只存在隧底縱向排水管,故只有縱向排水管附近的水壓降低;方案1仰拱部位的水壓基本保持不變,無泄壓效果。

4.2 襯砌水壓縱向分布

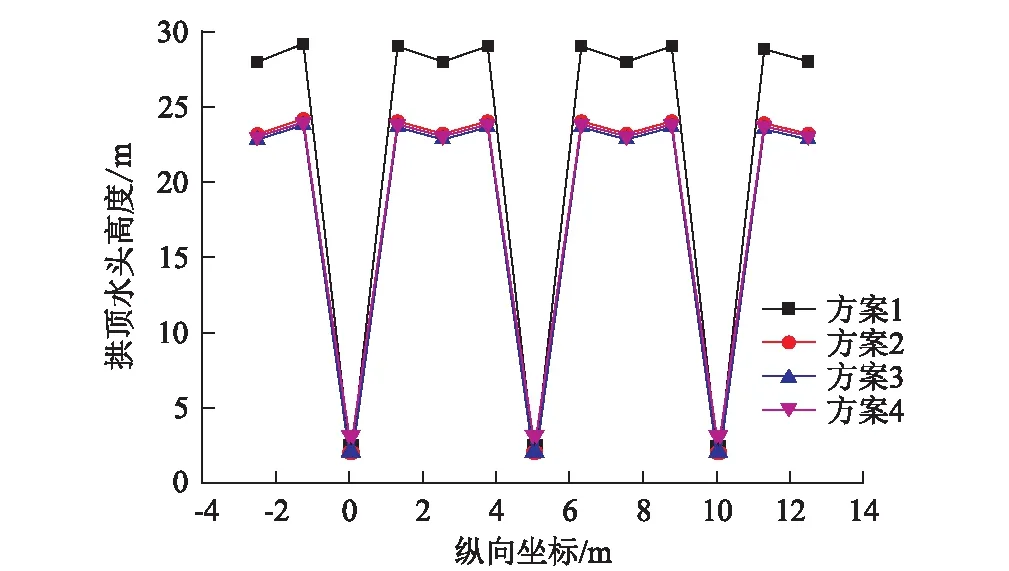

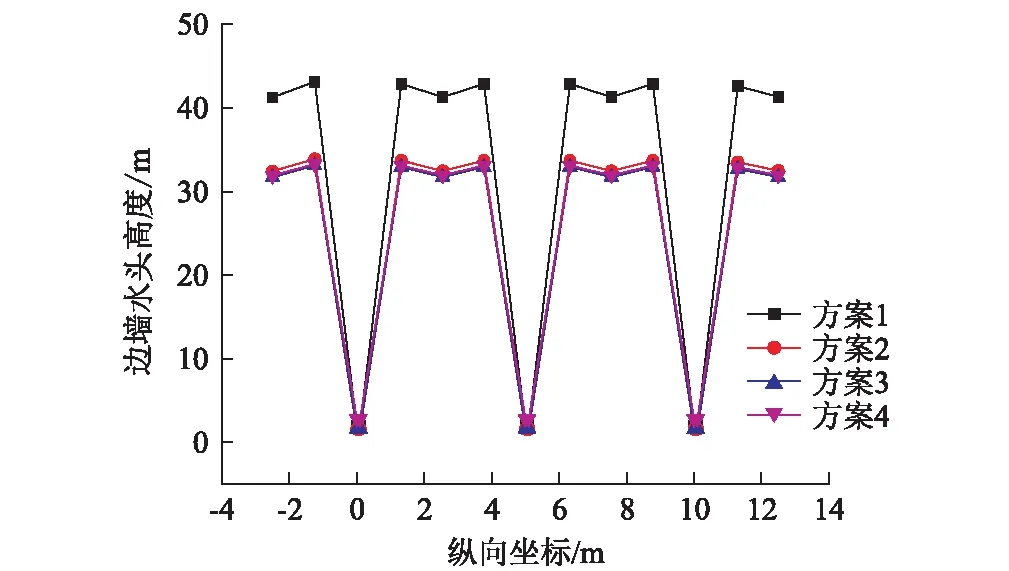

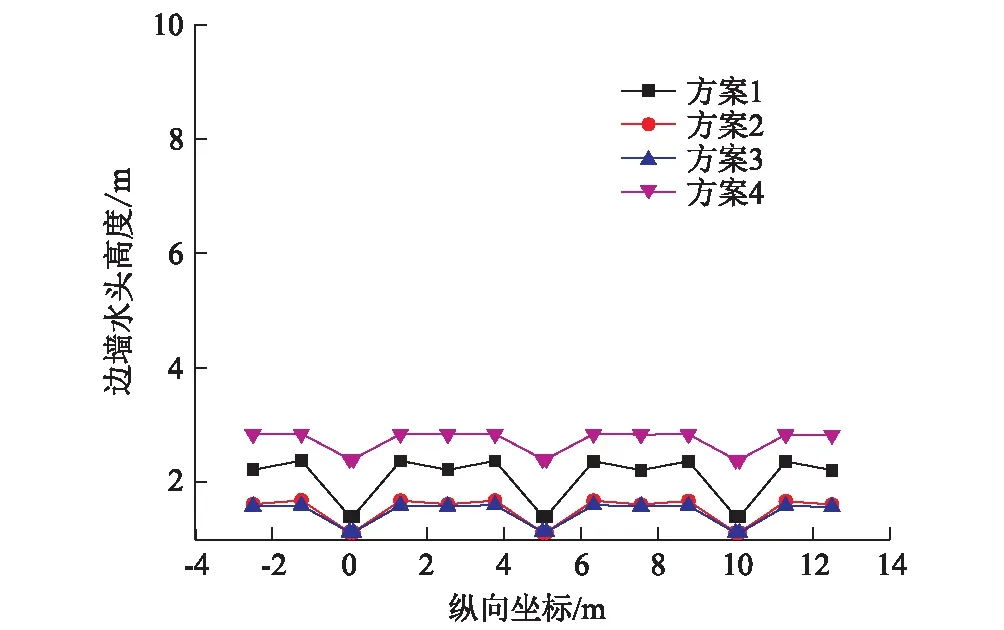

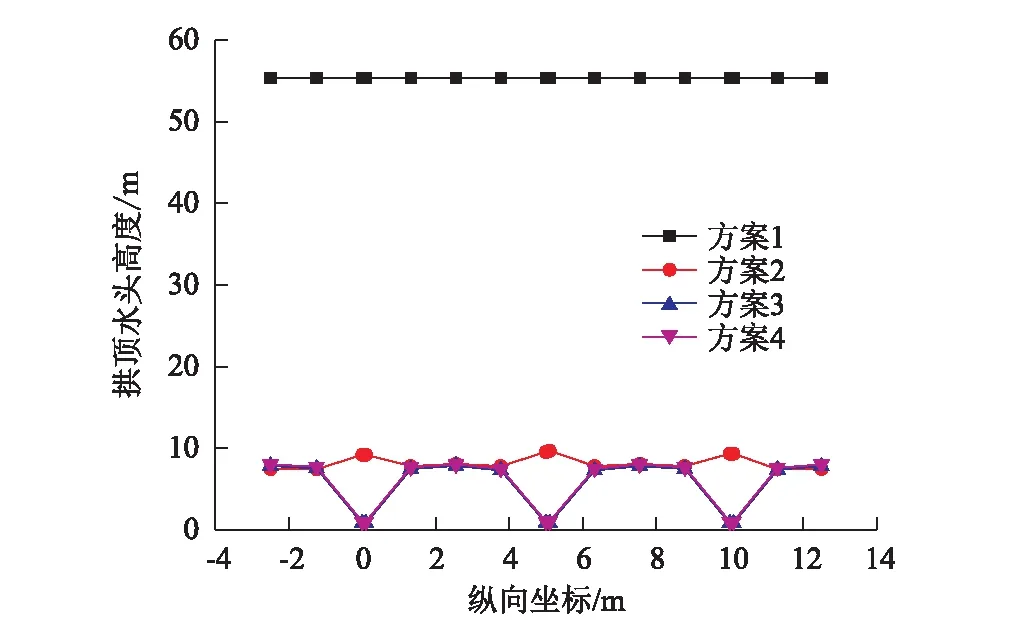

為進一步明確襯砌水壓的縱向分布規律,本文根據以上計算結果,繪制了4種方案襯砌拱頂、邊墻、拱腳及拱底位置水壓沿隧道縱向的分布曲線,如圖7~圖10所示。

圖7 拱頂水壓分布曲線圖

圖8 邊墻水壓分布曲線圖

圖9 拱腳水壓分布曲線圖

圖10 拱底水壓分布曲線圖

由圖7可看出,4種方案的拱頂水壓縱向分布規律相同,即在環向排水管位置(Z=0,Z=5,Z=10)水壓接近0,兩環排水管之間的水壓較高,整體呈波浪形分布。方案2~4的襯砌拱頂水壓大小基本相同,拱頂控制水壓(最大水壓)相對方案1下降18%。同樣,從圖8、圖9可看出,4種方案邊墻及拱腳位置的水壓與拱頂水壓表現出相同的規律。

從圖10可看出,4種方案拱底水壓的分布規律有明顯區別。由于隧底排水管的泄壓作用,方案2~4的水壓相較于方案1大幅度下降。方案2~4的隧底控制水壓相近,相較于方案1下降85%,但由于仰拱部位環向排水管卸壓作用,方案3和方案4仰拱環向排水管附近的水壓要低于方案1。

綜合以上分析,4種方案的排水泄壓效果為方案 3=方案4≈方案2>方案1。

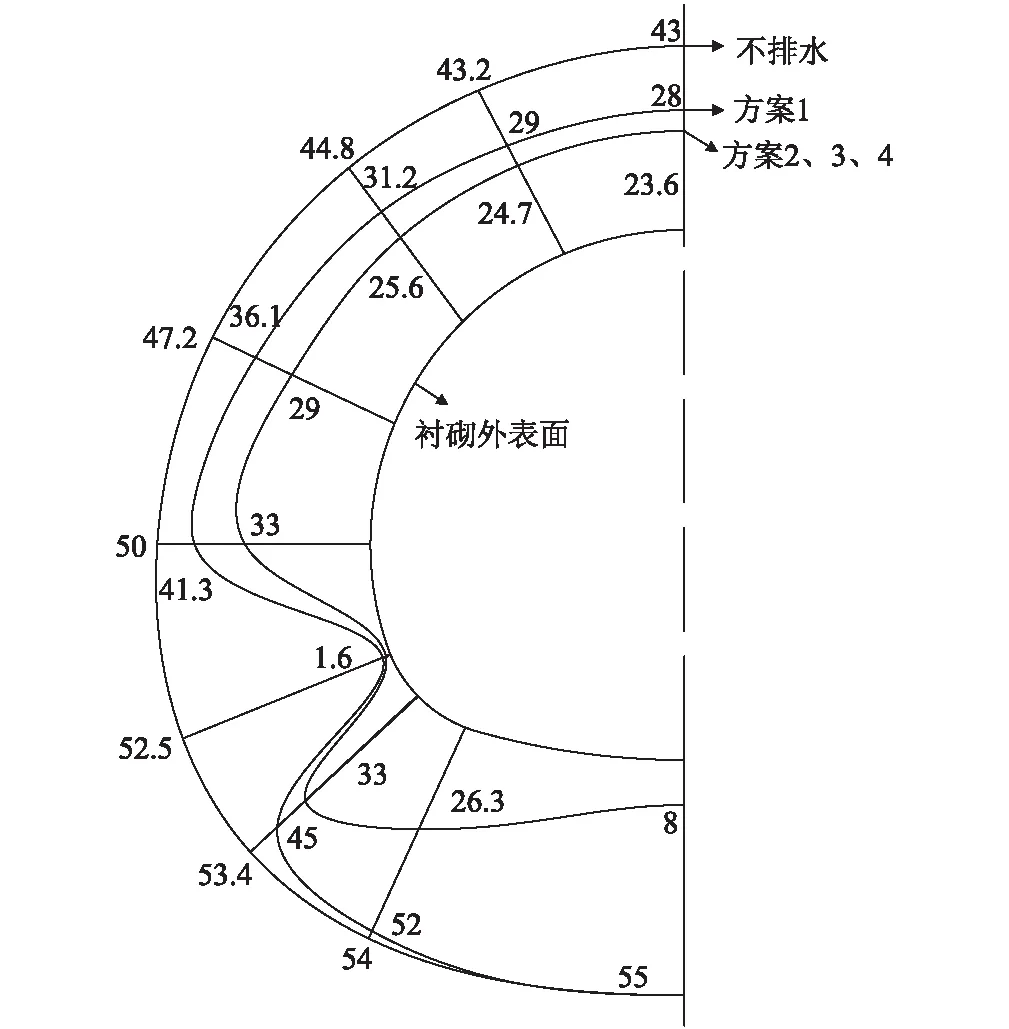

4.3 襯砌水壓環向分布

選取兩環向排水管中間斷面(Z=2或Z=8)為監測斷面,根據數值計算結果,繪制該斷面水壓沿襯砌環向的分布曲線,并與不排水情況(即襯砌承受靜水壓力)對比,如圖11所示。根據計算結果,方案2~4的監測斷面水壓基本相同,故可近似為同一條曲線。

圖11 襯砌環向水壓分布(m)

由圖11可以看出,方案1的襯砌環向水壓分布大致可分為3個區域,即拱部水壓累積區、排水管泄壓區和仰拱恒壓區。拱部水壓累積區指拱頂至邊墻區域,水壓逐漸增大;排水管泄壓區指拱腳位置區域,由于縱向排水管的排水作用,水壓急劇降低,趨近于0;仰拱恒壓區指拱腳至仰拱底區域,由于無排水管的排水泄壓作用,水壓幾乎保持不變。由于隧底排水管的泄壓作用,方案2~4的仰拱區域為泄壓區,而非恒壓區,仰拱水壓相對方案1有明顯下降。

4個方案相對于不排水情況下,襯砌拱部水壓均有所降低。方案1拱頂水壓較不排水情況下的降幅為35%,方案2和方案3的降幅為45%,這表明相較于方案1~4對拱墻的泄水降壓效果更好。方案1仰拱部位的水壓和不排水情況下的水壓基本相同,方案2~4對仰拱附近水壓有明顯的降低效果,降幅達到85%。這表明方案1無法對仰拱泄水降壓,方 案2~4對仰拱的降壓效果明顯。

綜上,對比方案1和方案2可知,采用半包半排時,可在隧底設排水管以降低隧底水壓;對比方案3和方案4可知,全包全排方案并在隧底設置縱向排水管時,可取消橫向排水管,并通過豎向排水管將環向排水管的水引至中央排水溝;對比方案2和方案4可知,隧底縱向排水管對隧道底部的排水卸壓起主要作用,仰拱部位環向排水管的卸壓效果不明顯。

5 結論及建議

通過以上研究,可得到以下主要結論:

(1)半包半排方案(方案1)可有效降低拱部水壓,拱頂控制水壓相對靜水壓降幅達35%,但對隧底水壓幾乎無降低效果。

(2)采用半包半排方案時,在隧底增設縱向排水管可進一步降低襯砌水壓(方案2),拱頂控制水壓相對靜水壓力降幅為45%,相對半包半排方案降幅為18%,拱底控制水壓相對靜水壓和半包半排方案降幅達85%。

(3)采用全包全排方案,并在隧底增設排水管時,取消橫向排水管不影響排水系統的排水能力。環向排水管中的水可通過豎向排水管引至中央排水溝。

(4)隧底縱向排水管對隧道底部的排水卸壓起主要作用。當設置隧底縱向排水管時,半包半排和全包全排兩種方案的排水效果基本相同。

(5)當隧道底部水壓低于襯砌所能承受的最大水壓時,可考慮采用方案1;當隧道底部水壓高于襯砌所能承受的最大水壓時,方案2~4的排水效果基本相同。但方案2無論是從施工工藝的便捷性,還是從經濟性來講,均優于方案3和方案4,因此優先推薦采用方案2。