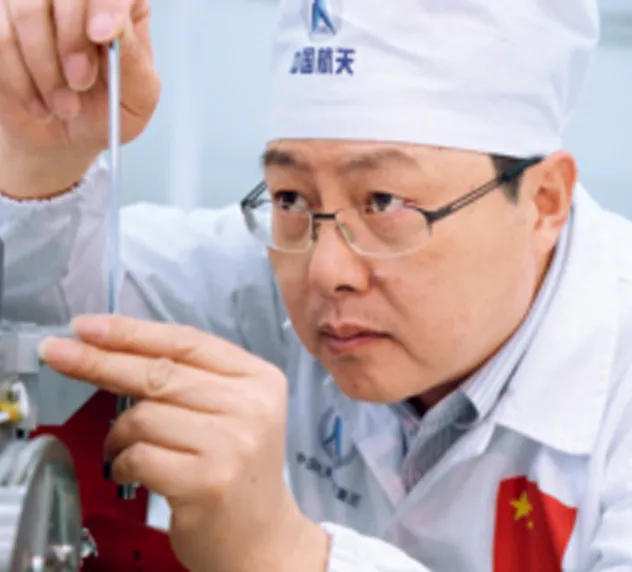

王曙群:締造“太空之吻”

【人物點擊】

上海航天設備制造總廠有限公司對接機構組班組長

【總書記講話】

激勵更多勞動者特別是青年人走技能成才、技能報國之路,培養更多高技能人才和大國工匠。

【勞模心得】

我要牢記總書記的囑托,更加努力地工作,精進業務水平,不僅讓產品更精、更強、具有更高質量,更要用勞模的干勁、闖勁、鉆勁鼓舞更多的人,營造青年職工學技術、練絕活、強本領的工作氛圍,淬煉出高精尖技能人才,為企業、為國家作出更大的貢獻。

11月24日凌晨,中國探月工程“嫦娥五號”探測器成功發射,開啟了中國首次地外天體采樣返回之旅。當日,即將參加全國勞動模范和先進工作者表彰大會的王曙群,幾乎一夜未眠。盡管已經在航天一線工作了31個年頭,但每一次發射還是讓他既激動又牽掛。

“嫦娥五號”要在月球軌道完成一次上升器與軌道器和返回器組合體的交會對接,實現這一過程的核心就是對接與樣品轉移機構,王曙群所在的班組就是該機構的研制生產團隊之一。

在太空中,將兩個航天器對接起來形成一個“組合航天器”,是人類航天活動的一項關鍵技術,被人形象地稱為“太空之吻”,不過這也是塊難啃的“硬骨頭”。從1996年廠里接到航天器對接機構的研制重任開始,王曙群就參與其中。這個難題更激發了他的鉆研激情。

在“載人航天”工程對接機構的制造過程中,每一套單機必須經過各項試驗,合格后才能進行總裝,其中有10大類31套單機還需經過熱循環試驗的考核,一次熱循環就需37個小時的連續試驗。

為了保證試驗的連續性和測試數據的準確性,王曙群總是帶領團隊每次試驗都堅持連續工作37個小時。每到半夜瞌睡襲來時,他們就用冷水擦一把臉;餓了,就啃幾塊餅干。就這樣,有31套單機要試驗,他們就31次堅持連續工作37個小時。

在太空環境中對接,要確保對接鎖的鎖鉤必須同步鎖緊、同步分離,對接、分離時相關各艙室的氣體不能泄漏,艙與艙之間要“天衣無縫”,難度之高可以想象。一次試驗不成功,他和團隊就多試幾次,試了成千上萬次都無法滿足要求,他就和這個問題較上了勁,直至這一難題被攻克。

近年來,從“神舟八號”到“神舟十一號”,從天宮到天舟,我國航天陸續經歷了7次太空交會對接試驗考核,圓滿完成13次交會對接試驗任務,所有的對接機構均由上海航天設備制造總廠有限公司生產,制造技術實現了完全的自主可控。中國首位航天員楊利偉更是給出了“能夠讓航天員放心地去執行任務”的高度評價。

1970年出生的王曙群今年已年滿50歲。隨著航天研制任務逐年增加,王曙群清醒地認識到為航天帶出一支高素質、高技能年輕隊伍的緊迫性。

2019年,當選為上海市總工會兼職副主席后,王曙群說:“我來自一線,在市總工會的平臺上,我要更好地代表廣大職工,特別是產業工人,借助產業工人隊伍建設改革這一良好契機,努力帶出一支年輕的、能頂得上的隊伍。”

31年的航天生涯,王曙群從普通的技術工人到中國航天最年輕的特級技師,直到榮獲全國勞模稱號,他成功的秘笈是——踏踏實實做好手里的活兒。面對未來,王曙群說:“后續還有更多的任務需要我們去完成,探索的路途中會有更多困難,但是我們有信心,為中國航天事業保駕護航。”