十六年,走出一條中國特色探月路

文/ 賀喜梅

▲ 嫦娥五號探測器試驗隊員迎接嫦娥五號返回器“回家” 李淑姮攝

自1978年美國向我國贈送1克月球巖石樣品以來,我國科學家對其中的0.5克進行了研究分析。其間,不斷有人感慨:“僅靠別人的二手資料,我國的科學水平就會永遠落在別人的后面。”

這一局面在2004年得到了根本性改變。在黨中央、國務院的批準下,名為“嫦娥工程”的中國探月工程正式實施,“繞、落、回”三步走被明確為發展路徑。

16年來,從嫦娥一號到嫦娥五號,我國探月工程取得了“六戰六捷”的戰績,建立起完善的探月工程體系,走出了一條中國特色的探月之路;從首幅高分辨率全月圖到首幅月球剖面圖,中國科學家獲得了大量珍貴的探測數據。

從跟跑、并跑到領跑

月球蘊藏了地球、太陽系起源和演化的無窮奧秘,擁有豐富的特有資源,也是人類走向深遠空間的前哨崗和試驗場。1958年至1976年,美、蘇兩國代表兩大陣營掀起了第一輪探月高潮,最終以美國的勝利而告終。1994年至今,多個國家和組織紛紛加入月球探測行列,開啟了延續至今的第二輪探月高潮,美國更是高調宣布計劃讓航天員重返月球。月球已成為國家利益新的戰略制高點。

“如果我國的月球探測活動取得一些成果,在國際上討論《月球協定》的修訂和分享月球權益時,將有更大的發言權,就能更有效地維護我國在月球的合法權益,否則就沒有發言權。”中國探月工程首任總設計師、“共和國勛章”獲得者、中國航天科技集團有限公司高級技術顧問孫家棟說。

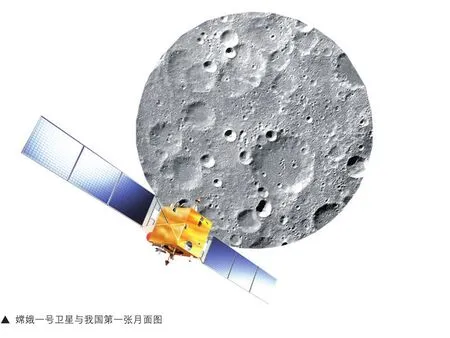

2007年10月24日,中國人第一次將嫦娥一號衛星送至200公里環月軌道繞月飛行,圓滿完成了第一步“繞”的任務。嫦娥一號獲取了一張120米分辨率全月球立體影像圖,這在當時是全世界最好的。2010年,嫦娥二號衛星更是提供了全月球7米分辨率的立體影像圖。

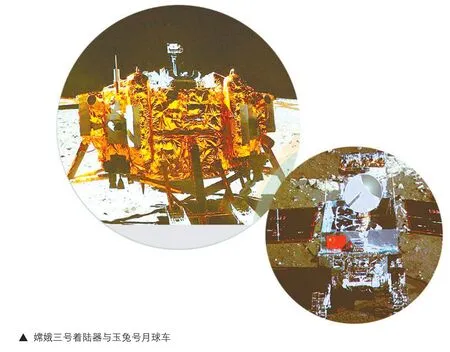

僅僅時隔3年,2013年嫦娥三號探測器就實現了我國首次地外天體軟著陸,著陸器與“玉兔號”月球車在月面開展了人類首次聯合探測。一批中國元素永遠鐫刻在了月球上,嫦娥三號落月點被命名為“廣寒宮”,五星紅旗第一次在月球上熠熠生輝。

2019年1月3日,在遙遠的月球背面,嫦娥四號探測器成功著陸,“玉兔二號”月球車從著陸器上走下來,在月背留下了人類第一道車轍。

同年2月15日,國家航天局、中國科學院和國際天文學聯合會向全世界發布了嫦娥四號著陸區域月球地理實體命名:嫦娥四號著陸點命名為天河基地;著陸點周圍呈三角形排列的3個環形坑,分別命名為織女、河鼓和天津;著陸點所在馮g卡門坑內的中央峰命名為泰山。至此,中國文化元素命名的月球地理實體達到27個,中國探月工程取得的成就令我國的國際影響力大幅躍升。

如今,“玉兔二號”累計在月工作700余個地球日,成為人類歷史上在月面工作時間最長的月球車。與此同時,在地月拉格朗日L2點,“鵲橋”中繼衛星工作正常,為嫦娥四號著陸器、巡視器與地面站提供測控與數據傳輸。“鵲橋”配置的荷蘭低頻射電探測儀,是目前距離地球最遠、可長期工作的空間射電天文臺。

“中國航天創建60多年來,過去一直是在跟跑、并跑,從嫦娥四號起實現了部分領跑。”中國探月工程現任總設計師吳偉仁說,通過嫦娥四號,我國搭建起開放共享的國際科技合作平臺,建立起了以我為主、多國參與、資源共享的高水平國際合作新機制和新模式,有力支持了國家的政治外交,就連美國也主動提出與我國開展探月合作的意愿。

2019年11月,英國皇家航空學會為嫦娥四號任務團隊頒發2019年度唯一團隊金獎,這是該學會成立153年來首次向中國項目頒獎。

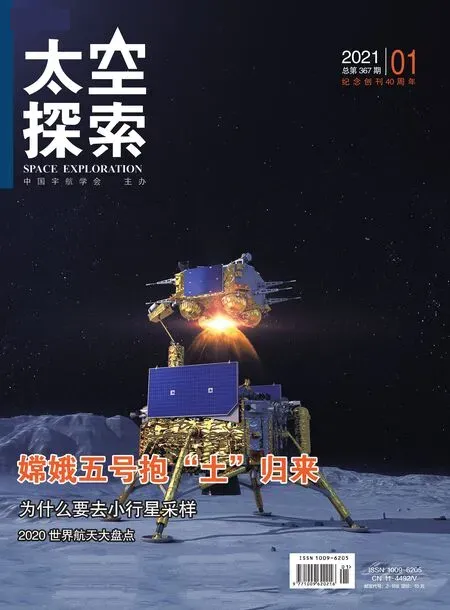

2020年12月17日,嫦娥五號返回器帶著約2公斤月球樣品回到地球,歷時16年的中國探月圓滿完成了“繞、落、回”的最后一步,我國成為世界上第三個實現月球采樣返回的國家,航天強國建設樹立起新的里程碑。

未來,月球上將留下更多的中國元素。

所有技術和方案都是“中國牌”

在第一輪探月高潮中,美、蘇兩國建立了龐大的航天工業技術體系,帶動了電子、計算機、自動控制、宇航推進等技術的快速發展。其中美國阿波羅計劃帶動了系統工程科學的建立和發展,成為系統工程管理的典范,產生的3000多項技術成果轉化為民用并形成產業化,取得了巨大的經濟效益。

同樣,中國探月工程極大地激發了我國科技創新的活力。全國航天、電子、核等工業和科研領域2000多家單位、約10萬名科技工作者參與研制,帶動了遠程通信、高精度控制、高效特殊能源、特殊材料以及人工智能等高新技術的跨越發展,極大地拉動了基礎工業和高端技術等方面的技術突破與進步,提高了我國的技術能力與水平。這些新突破又將推動一大批基礎科學和應用技術的發展。

“我國探月工程走一步,跨一步,每一次任務都是有效銜接的,每一次任務都達到了國際先進水平。可以說,起步晚但起點高,經費投入少但科技產出多。”人民科學家、中國科學院院士、嫦娥系列探測器總指揮/總設計師顧問葉培建說。

16年探月路,我國掌握了月球探測器設計、研制、試驗驗證等技術,建立起世界領先的地月間通信通道,構建了天地協同的月面遙操作、仿真和科學數據處理中心。中國探月自嫦娥三號起采用的全自助蔽障的軟著陸技術,結束了國際上盲降月球的歷史;自嫦娥四號起采用的國產空間同位素熱/電源,使我國成為第三個掌握同位素熱/電源空間應用的國家。

此外,在探月工程的牽引下,中國研制建設了一系列大型、特種試驗設施,其中月球著陸綜合試驗場達到國際領先水平。

“工程完全是自力更生、獨立自主完成的,所有技術和方案都是‘中國牌’;元器件、原材料國產化率達到95%以上。”提及探月成果,吳偉仁如數家珍。

除了空間技術外,中國探月工程還牽引了新一代運載和無毒無污染發動機技術的發展。嫦娥五號是長征五號火箭的首個明確應用對象。“在一定程度上來說,嫦娥五號牽引了長征五號的一些研制工作。”長征五號運載火箭總體副主任設計師李平岐介紹。在嫦娥五號的推動下,坐落于海南文昌的航天發射場落成。

▲ 嫦娥二號衛星與7 米分辨率全月圖

也是在探月工程的牽引下,我國在最西邊的新疆喀什、東北地區的黑龍江佳木斯、南美洲的阿根廷各建了一個深空站,組建形成了全球布局合理、全天候全天時、與美歐并列的深空測控網。這是一個基礎性、戰略性、前瞻性的工作,對我國未來的深空探測影響深遠。

“通過探月培養一支出色的隊伍,這是中國航天事業未來的希望之所在。”今年91歲高齡的孫家棟對此特別欣慰。

經過10多年的工程實施,一批年輕、優秀的高層次人才在多層級的總指揮、總設計師崗位上得到歷練,逐漸成長形成開拓創新、具有世界眼光、善打硬仗的領軍人才;一批具有專業能力、獻身精神的30~40歲科技人才、技能人才和管理人才脫穎而出,成為各自領域的核心骨干和中堅力量;涌現出一批杰出科學家和大國工匠,令國外同行深感羨慕。

不僅如此,在探月過程的實施過程中,追逐夢想、勇于探索、協同攻堅、合作共贏的探月精神孕育產生,成為中華民族重要的文化財富。

中國科學家有了第一手數據

“嫦娥二號獲取的最高分辨率7米全月圖已保持8年世界領先。”吳偉仁介紹,中國探月獲得了大量原始科學數據,“徹底改變了過去我國科學家只能依賴別國二手、三手數據開展研究的局面”,帶動了空間物理、空間天文、行星科學等基礎學科的發展,使我國月球科學研究邁入世界前列。

16年探月路上,中國通過獲取的高分辨率全月影像圖和月面月背地質剖面圖等大量一手數據,對月球地質、環境、形貌有了更加全面系統的認識,為后續的月球探測工程、月球科研站選址與建設提供了科學依據;獲取了全月球的主要元素與放射性元素、主要礦物和各種巖石類型分布圖,其中在全世界第一次探測出氦-3資源的分布與資源量,數據至今仍被國際同行廣泛采用。

如今已成為繞太陽飛行人造小天體的嫦娥二號,曾飛抵日-地L2點,監測到大量太陽活動的科學數據。嫦娥二號曾與圖塔蒂斯小行星由遠及近擦身而過,代表人類首次獲取圖塔蒂斯的形貌、大小、表面特征與運行軌道等參數與圖像。

嫦娥三號在國際上首次揭示了月球雨海區的火山演化歷史,發現一種全新的月球玄武巖。同時,研究人員在月球淺表層地質結構、月基天文觀測以及地球等離子體觀測等方面取得了一系列創新性科學研究成果,引起國際高度關注。據不完全統計,中國科學家依據嫦娥三號的科學探測數據研究,在SCI、EI類國內外重要學術刊物上發表文章百余篇,重要成果相繼發表在《科學》《自然》和《美國科學院院刊》等國際頂級學術刊物上,有的還成為其封面文章。

背向人間,沒有人類活動的干擾,月背一片寧靜。嫦娥四號探測器與“鵲橋”中繼星上荷蘭研制的低頻射電載荷,一同監聽著來自宇宙深處的微弱電磁“聲音”,這些數據將為研究恒星起源和星云演化提供重要資料。“玉兔二號”更是在月背撞擊坑中發現了不明膠狀物質,著陸器獲得了月表高能粒子輻射環境譜等,促進了人類對月表輻射風險的認知,為未來載人登月提供了重要參考。

▲ 月球著陸綜合試驗場

據中國科學院國家天文臺公布的消息,月球探測工程地面應用系統已公開發布嫦娥四號1~12月晝的科學數據,總數量為45.48GB,共計17409個數據文件。

“探月工程的實施,是黨中央做出的重大戰略性部署。這項復雜的大系統工程,技術挑戰多、實施難度大、任務風險高,得到了政府政策和財政的有力保障,以及社會的廣泛支持,體現了新型舉國體制的制度優勢。”在探月三期工程完美收官之際,吳偉仁道出了自己的深刻體會。他還透露,下一步,中國探月目標將轉向月球南極,利用月球的位置資源優勢構建月球科研開發的基礎設施。

據了解,國家航天局已對后續月球探測進行論證,規劃了嫦娥七號和嫦娥八號任務,未來10年,月球南極將出現中國無人月球科研站基本型。不僅如此,中國專家還正在進行載人登月關鍵技術攻關和方案深化論證,專家論證2030年前后中國人有能力實現載人登月。