小行星上“挖土”3個(gè)探測器各有各的道

文/ 杜駿豪

▲ “隼鳥號”與糸川小行星藝術(shù)想象圖

▲ “隼鳥2號”與龍宮小行星藝術(shù)想象圖

好奇心是人類的天性,探索萬物是我們的本能。茫茫宇宙有無數(shù)的星系等待人類探索,但是受限于人類航天技術(shù)的局限性,人類目前唯一的工具——化學(xué)燃料火箭與航天器,還不足以支撐人類去探索光年之外無盡的宇宙。目前,人類所能夠接近的只有太陽系內(nèi)的太陽、8大行星、已知的470顆衛(wèi)星、4143顆彗星和100萬余顆小行星。

截至嫦娥五號任務(wù),人類對這些天體通過飛掠、環(huán)繞、著陸、巡視、采樣返回等方式展開過362次探測,這其中,能夠獲取所研究天體的樣本是最直截了當(dāng)?shù)难芯糠绞剑@往往也是難度最高的。

相比122次月球探測(截至“嫦娥五號”任務(wù))和52次火星探測任務(wù)(截至“毅力號”任務(wù)),針對這接近100萬顆小行星的探測任務(wù)屈指可數(shù),而小行星采樣返回任務(wù)只有3個(gè),分別是日本宇宙航空研究開發(fā)機(jī)構(gòu)(JAXA)的“隼鳥號”“隼鳥2號”和美國宇航局(NASA)的“奧西里斯-雷克斯”。

3個(gè)探測器探測目標(biāo)都屬于“阿波羅小行星”,這一類小行星軌道的遠(yuǎn)日點(diǎn)在小行星帶,近日點(diǎn)在地球軌道內(nèi)部,因此與地球軌道相交,相對于其他小行星更容易探訪,也更容易實(shí)現(xiàn)取樣返回。

經(jīng)過這3個(gè)探測器的實(shí)地考察,發(fā)現(xiàn)“糸川”“龍宮”“貝努”這3個(gè)小行星質(zhì)量小且密度低,換句話說就是一堆積攢起來的碎石渣,這為取樣返回增加了不少難度。首先,引力過小意味著探測器不能像登月著陸一樣穩(wěn)穩(wěn)地落在星體表面,因?yàn)檎静环€(wěn),很容易“翻車”。其次,結(jié)構(gòu)松散意味著與小行星接觸時(shí)會激起碎石、粉末,若是與探測器本身的關(guān)鍵部位發(fā)生碰撞,后果不堪設(shè)想。所以,這3個(gè)探測器的取樣裝置都是一根長長的采樣臂,與小行星接觸時(shí)“點(diǎn)到為止”,碰一下就迅速撤離,在碰觸的一瞬間進(jìn)行采樣工作。在短時(shí)間內(nèi)采取正常的“挖土”方式是不現(xiàn)實(shí)的,所以JAXA和NASA的工程師們?yōu)樘綔y器設(shè)計(jì)了精巧的取樣裝置,我們一一道來。

▲ “奧西里斯-雷克斯”在貝努小行星表面采樣想象圖

三個(gè)探測器的主要參數(shù)如下表所示

采樣前的準(zhǔn)備

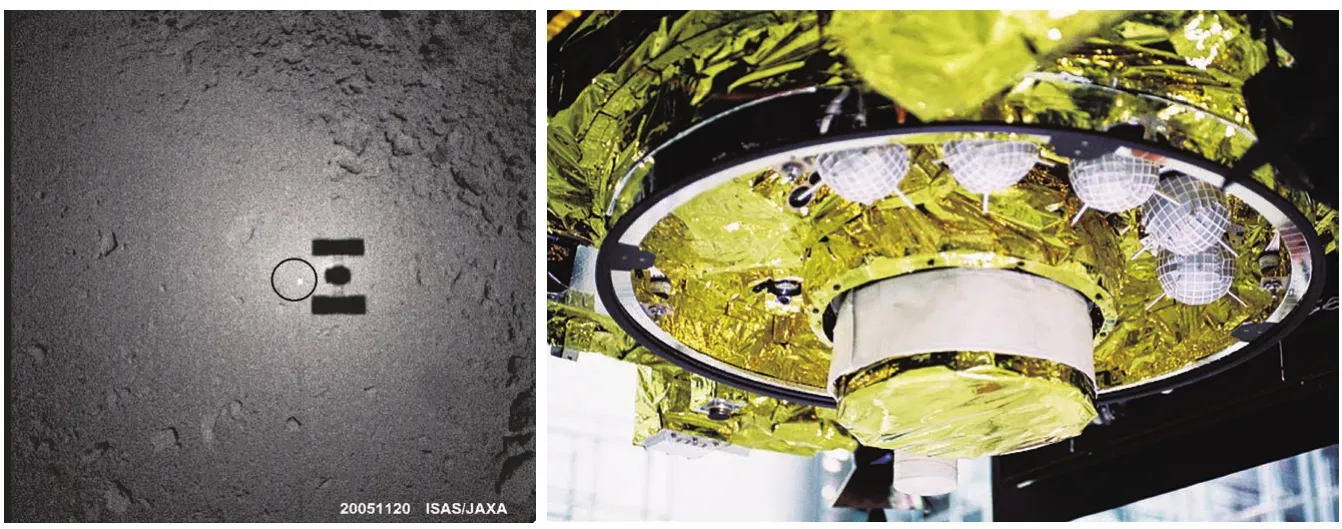

▲ “隼鳥號”拍攝的糸川小行星,距離約7 千米

小行星距離地球過于遙遠(yuǎn),即使用最好的望遠(yuǎn)鏡觀測,看到的也只是一個(gè)暗淡的移動亮點(diǎn),在探測器近距離觀察小行星前,我們對小行星的尺寸、地形、地表形貌、組成成分一無所知。它是規(guī)則的球體嗎?表面是細(xì)碎的沙礫還是大塊的巖石?表面平坦還是溝壑縱橫?自轉(zhuǎn)速度快還是慢?這些未知的因素在無形中影響著小行星采樣的難度,是“薛定諤的貓”般的存在。科學(xué)家和工程師只能遵從兼容性較高的探測器設(shè)計(jì)方案,以將采樣成功率最大化。同時(shí),他們也只能祈求選擇的這顆小行星的條件適合著陸采樣了。

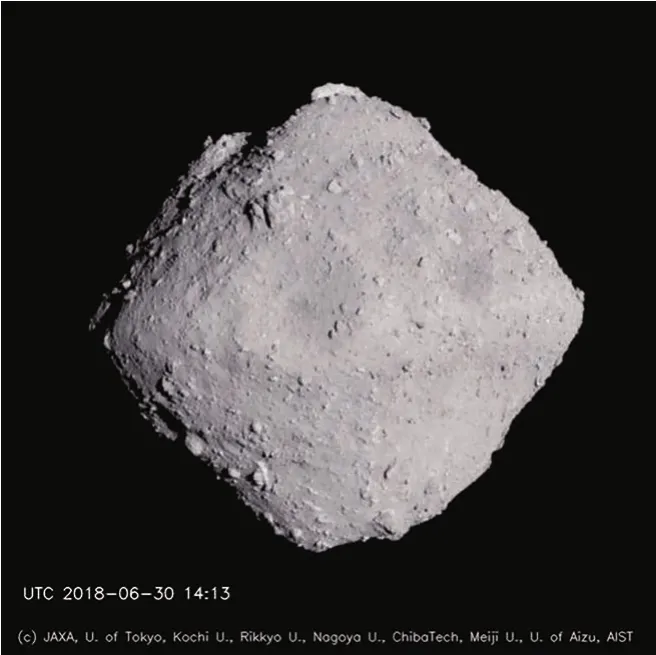

▲ “隼鳥2號”拍攝的龍宮小行星,距離約20 千米

▲ 左:“奧西里斯-雷克斯”拍攝的貝努小行星,距離約13 千米右:項(xiàng)目組精心挑選出的四塊預(yù)定著陸采樣點(diǎn),采樣條件依然一般,難度較大

在到達(dá)小行星附近后,這3個(gè)探測器都先為所探索的小行星拍攝地表全圖,并通過激光高度計(jì)(LIDER)為小行星建立三維模型,以供科研人員初步了解這顆小行星的信息,計(jì)算小行星的重力場分布,同時(shí)篩選并初步確定著陸采樣的位置。其中,“隼鳥號”和“隼鳥2號”都是采取伴飛的方式,看起來就像懸停在小行星的某個(gè)方位上;而“奧西里斯-雷克斯”采取難度更高的環(huán)繞的方式,繞飛高度僅為2千米左右,這也是人造衛(wèi)星首次長時(shí)間環(huán)繞如此小的天體運(yùn)行。因?yàn)椤皧W西里斯-雷克斯”環(huán)繞高度比兩代“隼鳥”的伴飛高度低,所以“奧西里斯-雷克斯”獲得的“貝努”表面全圖更加清晰,分辨率甚至達(dá)到了5厘米。

幸運(yùn)的是,這3顆小行星尺寸都在預(yù)期內(nèi),自轉(zhuǎn)速度完全可以采樣。但是,“隼鳥號”的“糸川”并不是一個(gè)球形,而是一個(gè)不規(guī)則的“土豆”,這為建立其重力場模型帶來了難度。“奧西里斯-雷克斯”的“貝努”表面分布著密密麻麻的大石塊,難以下手。科研人員反復(fù)對比、考察,最終才選出來4塊相對安全、最適宜采樣的地形。

為了能在著陸前近距離觀察小行星表面的地質(zhì)構(gòu)造、顆粒尺寸,“隼鳥號”還攜帶了一臺地面觀測漫游車“密涅瓦”(MINERVA),它是一個(gè)直徑120毫米、高100毫米的圓柱體,重約590克。計(jì)劃降落后在“糸川”的表面跳躍移動,以拍攝預(yù)期分辨率為1毫米的表面彩色圖像,并測量“糸川”的表面溫度。遺憾的是,“隼鳥號”投放“密涅瓦”時(shí),由于距離“糸川”太遠(yuǎn),“糸川”引力又過于微弱,“密涅瓦”未能成功著陸,而是逃逸到了無垠的太空中。

▲ 左:ROVER 1B第一次著陸時(shí)拍攝的地表圖像;右:ROVER 1B跳躍一次后拍攝的地表圖像

▲ 左:“隼鳥號”釋放的標(biāo)記球反射出耀眼的光,與“隼鳥號”的影子相映成趣右:“隼鳥2號”底部的5個(gè)標(biāo)記球,中心的白色圓柱體是上文提到的爆炸-撞擊器

“隼鳥2號”吸取“隼鳥號”的經(jīng)驗(yàn),一口氣帶了3部“密涅瓦-2”小型漫游車(MINERVA-II1 ROVER 1A、MINERVA-II1 ROVER 1B和MINERVA-II2 ROVER 2),以及1部小著陸器“吉祥物”(MASCOT)。這一次任務(wù)中的漫游車和著陸器全部成功著陸,并且傳回了非常清晰的表面圖像,為接下來的表面采樣工作提供了很有價(jià)值的信息。

采樣第一步

采樣是整個(gè)小行星取樣返回任務(wù)最激動人心的時(shí)刻,同時(shí)也是風(fēng)險(xiǎn)最大的時(shí)刻。探測器在采樣之前已經(jīng)做了幾百天的前期準(zhǔn)備工作,把小行星表面的致命大石塊等不利地形悉數(shù)摸清,目的就是在下降采樣過程中能夠避開它們。但是,下降時(shí)沒有參照物,依然會有撞上石塊的危險(xiǎn),這可怎么辦?“隼鳥號”“隼鳥2號”與“奧西里斯-雷克斯”的設(shè)計(jì)者們給出了不同的,但都異常巧妙的方法。

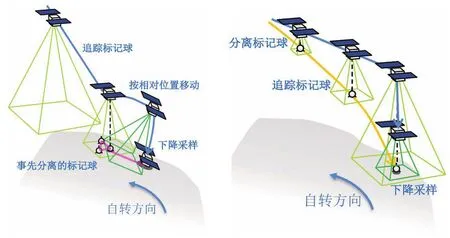

▲ 左:“隼鳥號”采樣示意圖;右:“隼鳥2號”采樣示意圖(圖源:JAXA,圖片經(jīng)過修改、翻譯)

▲ 上:“隼鳥2號”的爆炸-撞擊器在撞擊前后的對比圖下:為防止被爆炸飛濺物撞擊,“隼鳥號”在爆炸裝置分離后就飛到了小行星另一側(cè)躲避,只分離了一臺叫做DCAM3的相機(jī)觀察撞擊過程。左右分別為撞擊前14 秒和撞擊后3 秒拍攝的照片

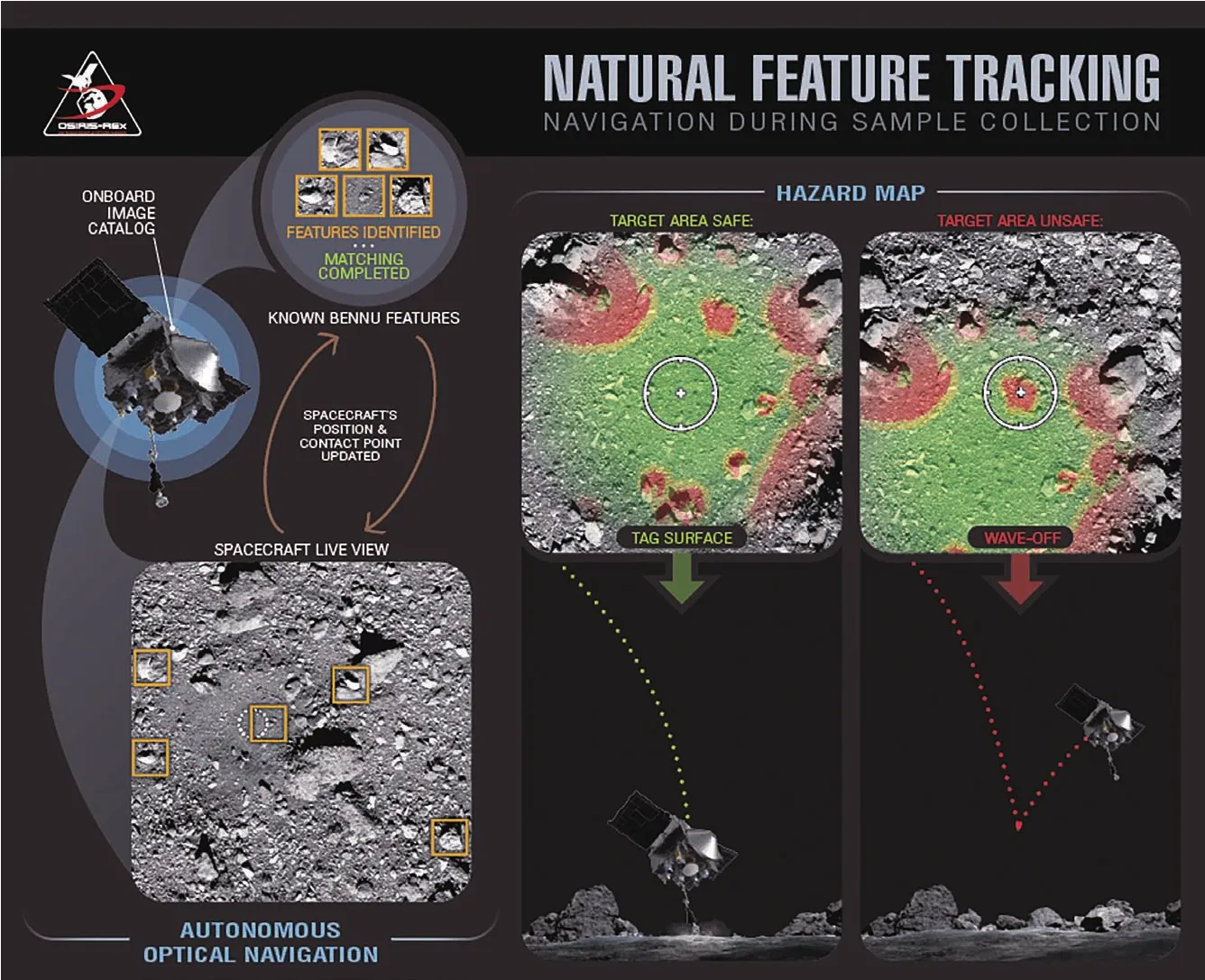

▲ “奧西里斯-雷克斯”自然特征追蹤技術(shù)示意圖

“隼鳥號”和“隼鳥2號”分別攜帶了3個(gè)和5個(gè)標(biāo)記球,由聚酰亞胺制作,表面貼有反光膜。這樣的球反射光在小行星表面非常顯眼,像是一座小小的燈塔,指引“隼鳥號”和“隼鳥2號”降落。

工具相同,“隼鳥號”和“隼鳥2號”的用法可不太一樣。“隼鳥號”為了防止在下降過程中迷失在亂石堆中,在下降過程中釋放一個(gè)標(biāo)記球,然后開始跟蹤它,保持標(biāo)記球位于視野中央,一同不斷降低高度,直到接觸小行星表面,完成采樣。因此,“隼鳥號”一次只能追蹤一顆標(biāo)記球,且標(biāo)記球的著陸精度決定了“隼鳥號”的著陸精度。

“隼鳥2號”早在幾個(gè)月前就已向預(yù)定著陸區(qū)附近扔下標(biāo)記球,然后計(jì)算好預(yù)定著陸區(qū)和標(biāo)記球的相對位置。在鎖定標(biāo)記球后下降到標(biāo)記球正上方的較低高度,再按照計(jì)算值平移到預(yù)定著陸區(qū)上方,然后繼續(xù)下降,完成著陸、采樣。這樣的方式可以同時(shí)部署多個(gè)標(biāo)記球,但是“隼鳥2號”在實(shí)際采樣過程中僅用到了一個(gè)標(biāo)記球就達(dá)到了很高的著陸精度。

“奧西里斯-雷克斯”沒有攜帶類似的標(biāo)記球,它是如何確定自身在著陸過程中的相對位置呢?聰明的工程師就地取材,設(shè)計(jì)了自然特征追蹤技術(shù)(NFT)。換句話說,就是以“貝努”表面的特征石塊為地標(biāo),在下降過程中不斷與已經(jīng)繪制好的小行星表面圖像進(jìn)行對比,匹配石塊位置,就能夠確定“奧西里斯-雷克斯”的具體位置、速度與加速度,也達(dá)到了非常高的著陸精度。

相比“隼鳥號”和“隼鳥2號”,“奧西里斯-雷克斯”的這種定位方式不需要攜帶額外的標(biāo)記球,把寶貴的載荷質(zhì)量分配給其他科研儀器。但是,“隼鳥號”和“隼鳥2號”的標(biāo)記球也有其優(yōu)點(diǎn),在投擲它們的過程中,通過觀察定位球軌跡的變化,可以優(yōu)化小行星的重力分布,使著陸更加胸有成竹。

除此之外,“隼鳥2號”還攜帶了上文提到的爆炸-撞擊器,它成功地在“龍宮”表面炸出了一個(gè)直徑10多米的人造撞擊坑,暴露出來內(nèi)部深色的深層物質(zhì)。這使“隼鳥2號”成功采集到了小行星較深層的礦石樣品。“隼鳥號”和“奧西里斯-雷克斯”卻只能采集小行星表面的樣品,對較深的物質(zhì)只能束手無策。

采樣第二步

在接近并觸碰小行星后,便是緊張刺激的采樣階段。在整個(gè)接近10年的任務(wù)跨度中,最令人期待的便是這短短的幾秒鐘,成敗在此一舉。

▲ “隼鳥2號”第二次采樣,左:采樣4秒前,右:采樣4秒后,表面由鉭質(zhì)子彈激起大量碎石

▲ “奧西里斯-雷克斯”唯一一次采樣,左:采樣前,右:采樣后,表面由高壓氮?dú)饧て鸫罅克槭?/p>

“隼鳥號”和“隼鳥2號”采取相同的取樣方式:在接觸的一兩秒鐘內(nèi)向小行星表面發(fā)射一枚金屬鉭子彈,激起小行星表面的碎石,部分飛起的碎石濺入收容艙內(nèi),完成采樣,然后迅速起飛撤離。選取金屬鉭的目的是避免子彈本身物質(zhì)與小行星表面物質(zhì)混淆,鉭質(zhì)子彈射出速度可以達(dá)到300 米/秒,可以激起足夠的表面樣品,表面的樣品經(jīng)過采樣臂內(nèi)壁的反射,少量的樣品可以成功上升到樣品收容艙的高度,進(jìn)入反射板完成采樣。

▲ “隼鳥號”與“隼鳥2號”采樣原理示意圖 杜駿豪/圖

▲ “奧西里斯-雷克斯”采樣原理示意圖 杜駿豪/圖

▲ 左:“奧西里斯-雷克斯”采樣前的采樣盤;右:“奧西里斯-雷克斯”采樣后的采樣盤,可以看到不斷有樣品顆粒泄漏

“奧西里斯-雷克斯”與“隼鳥號”類似,也需要工具將表面的碎石激起,并使之落入樣品收容艙。相比“隼鳥號”的“子彈”,“奧西里斯-雷克斯”沒有這么暴力,而是選擇了使用高壓氮?dú)鈱颖敬灯稹_x擇氮?dú)獾哪康呐c選擇鉭金屬的目的是相同的,都是避免向樣品中引入其他人為雜質(zhì)。“奧西里斯-雷克斯”進(jìn)行了一次成功的采樣,直徑30 厘米的采樣盤與“貝努”表面接觸了短短的6秒,在高壓氮?dú)獾拇捣飨拢砻鏄悠凤w起,積攢在圓盤外邊緣的樣品收集處,然后迅速起飛離開,避免自身被碎石損壞。

采樣后的“打包”

采樣后,探測器都會迅速遠(yuǎn)離小行星,避免被激起的碎石損壞。在安全撤離后,剩下的工作就是確定是否成功采樣,然后將樣品封裝起來。

相比“奧西里斯-雷克斯”的氮?dú)獯捣鞣椒ǎ蚌励B號”與“隼鳥2號”的采樣方式獲取的樣本質(zhì)量較小。“隼鳥號”僅獲得了極微量的微粒,“隼鳥2號”獲得了5.4 克樣品,而“奧西里斯-雷克斯”計(jì)劃得到60 克樣品,實(shí)際采集到的樣品遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于60 克,甚至樣品在采樣頭內(nèi)滿到不斷地溢出來。一大原因是“奧西里斯-雷克斯”的采樣頭與樣品收容艙都在小行星表面,人工設(shè)計(jì)的氮?dú)馔肥勾灯鸬拇蟛糠謽悠范硷w向樣品收容艙,從而積累大量樣品;對比來看,“隼鳥號”與“隼鳥2號”的樣品收容艙距離小行星表面還有一定的距離,只有極少量幸運(yùn)的樣品能夠經(jīng)過多次反彈上升到這一高度,進(jìn)入樣品收容艙,大量被激起的樣品沒有機(jī)會被收集到,有的落回小行星表面,有的飛向幽暗無際的空間。

▲ 左:“隼鳥號”的采樣臂,最上端是樣品收容艙,最下端接觸小行星表面右:顯微鏡下“隼鳥號”采集到的樣本,只有紅色箭頭所指的微粒是小行星樣本,藍(lán)色箭頭所指的是探測器本身的人造物質(zhì)微粒

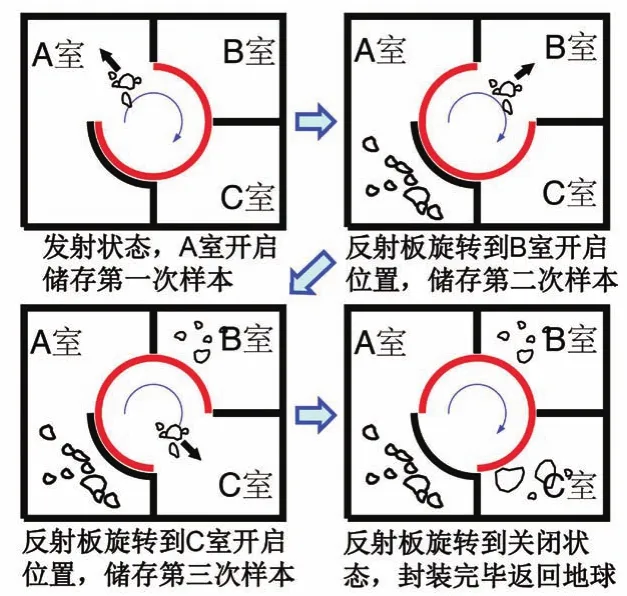

▲ “隼鳥2號”的樣品分離貯存原理(圖源:JAXA,圖片經(jīng)過修改、翻譯)

“奧西里斯-雷克斯”可以進(jìn)行多次采樣,以獲得足量的樣本。原本計(jì)劃在每次采樣后,都會測量探測器本身旋轉(zhuǎn)時(shí)的慣性矩分布變化來計(jì)算獲得樣品的質(zhì)量。但是“奧西里斯-雷克斯”經(jīng)過這一次采樣后,科學(xué)家們可以斷定“奧西里斯-雷克斯”已經(jīng)獲得了足夠量的樣本,無需進(jìn)行樣本質(zhì)量的測量。如果進(jìn)行測量,旋轉(zhuǎn)起來還可能會泄漏更多的樣品,因此他們直接取消了這一步驟,并取消了接下來幾次取樣,直接進(jìn)行樣本的封裝,采樣成功,干脆利落,等待返航。

“隼鳥號”“隼鳥2號”的樣品封裝過程與“奧西里斯-雷克斯”有所不同。“奧西里斯-雷克斯”不能進(jìn)行樣品的分類,也就是說如果“奧西里斯-雷克斯”進(jìn)行多次采樣的話,所有樣品都會混雜在一起,難以區(qū)分。“隼鳥2號”前后兩次分別采集到了“龍宮”表面、深層的樣品,倘若混雜,其科研價(jià)值將會大大降低。對此,JAXA的科研人員巧妙地設(shè)計(jì)了具有分區(qū)功能的收納艙。“隼鳥號”有2個(gè)分區(qū),“隼鳥2號”有3個(gè)分區(qū)。在每次采樣時(shí),樣品只能進(jìn)入開啟的分區(qū),從而實(shí)現(xiàn)不同樣品的分離貯存,設(shè)計(jì)精巧,令人叫絕。

▲ “奧西里斯-雷克斯”樣品封裝的過程,整個(gè)封裝過程穩(wěn)扎穩(wěn)打,按部就班地持續(xù)了兩天。當(dāng)返回艙嚴(yán)絲合縫地關(guān)閉時(shí),每一個(gè)人都如釋重負(fù)

回“家”

余下的工作,就是與小行星說再見,然后帶著寶貴的樣本回歸地球的懷抱。“隼鳥號”已經(jīng)于2010年6月13日成功著陸澳大利亞南部的沙漠中。“隼鳥2號”于2020年12月6日著陸于同一沙漠。“奧西里斯-雷克斯”也已經(jīng)圓滿完成采樣工作,它將在2021年3月離開 “貝努”,返回地球,預(yù)計(jì)在2023年9月24日在美國猶他州的沙漠著陸。

“隼鳥號”“隼鳥2號”與“奧西里斯-雷克斯”的探索故事都是一段傳奇,他們的性能各有千秋。

作為世界上第一個(gè)小行星取樣返回任務(wù),在本世紀(jì)初設(shè)計(jì)、建造的“隼鳥號”以其大膽的設(shè)計(jì)理念、超前的任務(wù)規(guī)劃與數(shù)次絕處逢生的頑強(qiáng)精神給人以深刻的印象,它的故事也被拍成了電影《隼鳥號:遙遠(yuǎn)的歸來》,至今依舊給人以精神上的鼓舞。

“隼鳥2號”吸收了“隼鳥號”的經(jīng)驗(yàn),它也使用標(biāo)記球作為“燈塔”,用“炮彈”轟擊小行星以獲取深層樣本,以及不同樣本分離貯存的巧妙方法都是人們智慧的結(jié)晶,在整個(gè)任務(wù)過程中盡情直行、無往不利、一帆風(fēng)順,是一個(gè)性價(jià)比非常高的成功任務(wù)。

▲“隼鳥2號”返回照片,工作人員穿著防爆服,因?yàn)榉祷嘏摲蛛x時(shí)可能殘留有火藥

▲“隼鳥2號”返回艙實(shí)物

“奧西里斯-雷克斯”借助更加強(qiáng)大的運(yùn)載火箭,體積與質(zhì)量更勝一籌,因此攜帶了數(shù)量更多、性能更強(qiáng)大的儀器。它獨(dú)特的自然特征追蹤技術(shù)使著陸精度極高,高壓氮?dú)獯捣鞑蓸拥姆绞綐O有效率,獲得了遠(yuǎn)多于前兩個(gè)任務(wù)的小行星樣本,是目前為止小行星探測領(lǐng)域的高峰。

預(yù)計(jì)在2022年5月,中國自己的小行星探測器(初步命名為“鄭和號”)將要前往小行星2016HO3執(zhí)行取樣返回任務(wù)。預(yù)計(jì)2024年11月會帶回中國人自己的小行星樣本。之后探測器還會飛向主帶彗星133P展開繞飛探測。這一激動人心的任務(wù)細(xì)節(jié)我們暫不得知,但是我們相信這將是一次史無前例的小行星探測任務(wù)。待來日,去星辰大海,九天翱翔!