神貌并取 天然之美

喬彥鵬

《金色年華》 馬俊義/作

《牡丹引蜂》 馬俊義/作

觀馬俊義先生的畫,有一種賞心悅目之感。固然是因其作品形象逼真,色彩艷麗,極富沖擊力,能給人眼前一亮的感覺,但更重要的是,他的作品在形似的基礎上,更加注重神似,凸顯了精神的力量,可以說已然從 “畫工”之境進入 了“化工”之境。

歷朝歷代,可以稱得上大家的畫家,其畫作都達到了形和神的統一。古之先賢,歷來就強調“形似”必須以“神似”為終極目標,形不“傳神”,則徒具其形;“神似”也必須以“形似”為依托,神不托形,則無以存在。具體來說,我們在描畫一種事物時,首先要做到“形似”,進一步才有可能做到“神似”,“形似”是“神似”的基礎與前提,離開了“形似”,便不可能實現“傳神”的目標。而沒有了神似,事物也就失去了生命力,沒有了存在的價值。馬俊義先生深得個中三昧,更以此為指引,在創作中不斷嘗試,不斷實踐,方才取得了今天的成就。他認為,作畫時遺神取貌或者遺貌取神都是不可取的,只有神貌并取方才能夠至于化境。

經過勤學苦練,大多數畫家都能達到“畫工”的境界,即造型合乎規矩,筆法老道,粗略看去,花團錦簇,但如果只注重技法的運用,而不能做到以形傳神,則難免會缺少精、氣、神,無法引人入勝。正如蘇軾在《跋漢杰畫山二首》中說:“觀士人畫,如閱天下馬,取其意氣所到。乃若畫工,往往只取鞭策皮毛,槽櫪芻秣,無一點俊發,看數尺許便卷。”由此可見,缺少精氣神的加持,一味注重展示技巧的熟練、追求細節的描摹,終究無法真正吸引人,很快會使觀者厭倦。“化工”,原指大自然創造和生長萬物的能力。漢代的賈誼在《鵬鳥賦》中說:“且夫天地為爐兮,造化為工。”其強調的是不飾雕琢、不拘俗套,極盡天然之美。

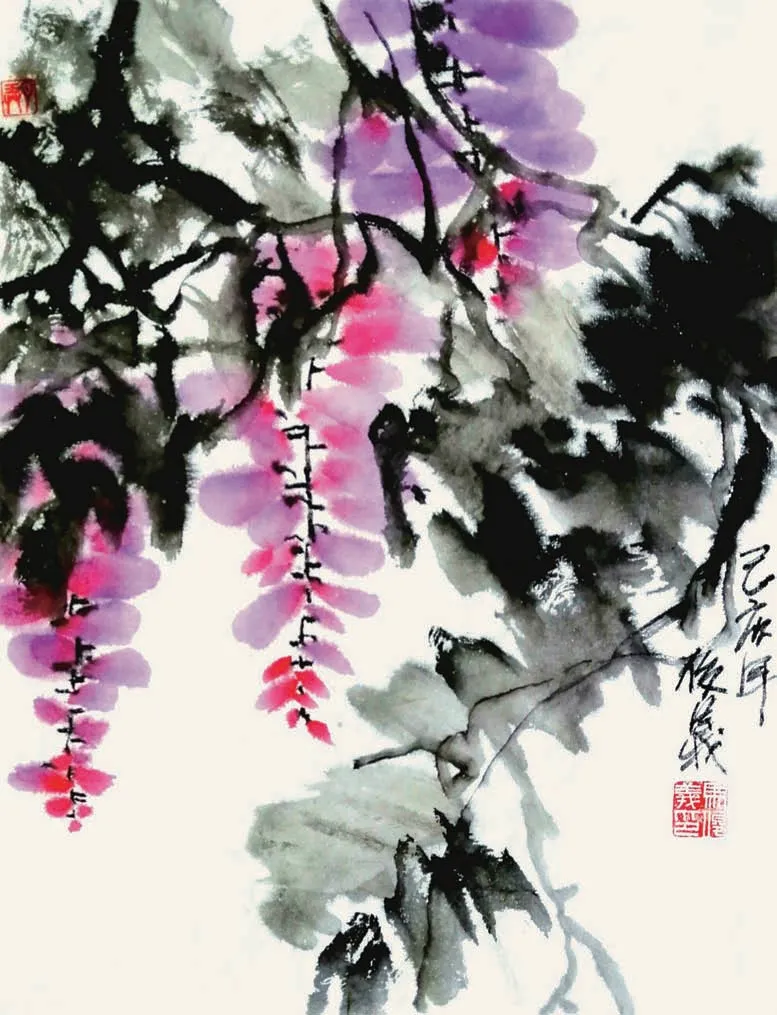

蘇軾《書鄢陵王主簿所畫折枝二首》中說“詩畫本一律,天工與清新。邊鸞雀寫生,趙昌花傳神” ,認為只有天然清新的畫作才能傳神。馬俊義先生的畫作恰恰做到了這一點。其筆下的寒梅、牡丹、秋荷、紫藤、金菊,紅的艷麗,黃的熱烈,紫的靜雅,綠的清新,在給人強烈的視覺沖擊力的同時,又讓人感受到生機盎然。如《寒梅》中,彎彎曲曲的枝干直指蒼穹,仿佛要劃破天際,朵朵梅花在遒勁的玄色枝干上團團簇簇,傲雪斗霜,如同一只只綠色的蝴蝶落在枝頭,在漫天的風雪中,孕育著生命的希望,又如一團團火苗,在凜冽的寒風中,帶來了絲絲溫暖。凝神細賞,傲骨錚錚、不屈不撓、凌風傲雪、俏不爭春……一個個美好的詞語不斷地涌上心頭。梅花“萬木凍欲折,孤根暖獨回”的倔強與不屈, “俏也不爭春,只把春來報”的謙虛與孤傲,在他的畫作中展現得淋漓盡致。《牡丹引蜂》中,淡藍色的牡丹花開得正盛,兩只蜜蜂正在花前飛舞,定定地看著,似乎有陣陣的香味撲鼻而來,正如唐人舒元興在評《桃園圖》時所說“煙嵐草木,如帶香氣”。《荷塘迎秋》中,殘荷、枯荷與尚在開放的荷花錯落有致地展現在同一個空間,盛開、枯萎、凋零,讓人產生對生命輪回的敬畏之感。

《紫藤爭艷》 馬俊義/ 作

畫之精神來源于畫家胸中的丘壑,是對生活的向往,是對未來的希冀,是對家人的感恩,是對祖國的熱愛,使得馬俊義先生筆下的寒梅、翠竹,其色,其形,其神,都有一股昂揚奮進之氣。是他的精神造就了其畫作的不落窠臼、自成一格,畫作又成為他生命的寫照。神與貌的合二為一,成就了其畫作的天然趣味。在這種創作理念的指引下,相信他的繪畫之路會越走越好。