用格雷馬斯敘事語法解讀《宿香亭張浩遇鶯鶯》

肖莉莉

淮北師范大學

《宿香亭張浩遇鶯鶯》講述了官宦之女鶯鶯和富家公子張浩之間的愛情故事,面對封建禮教等一系列的束縛,鶯鶯敢于反抗,最終贏得了愛情。格雷馬斯是結構主義敘事學領域代表人物之一。所謂敘事語法,是指“系統地記錄和說明故事普遍規律的符號和程序”。[1]他所提出的敘事語法理論,為分析文學文本提供了新思路。文章運用格雷馬斯的敘事語法從角色模式、敘事程序、符號矩陣來分析此篇小說。

一、角色模式

作為主體的鶯鶯產生了愛情的欲望,在成年后第一次見到客體張浩時,借賞花之名向張浩表白自己的愛慕之情,得到了張浩的心意后,向張浩要了定情之物,并提出婚約,要求張浩賦詩一絕于香羅之上,為故事的發展提供了線索。而愛情的力量成為了發送者,是鶯鶯對張浩的喜愛推動著鶯鶯追尋張浩,張浩則是接受者。在鶯鶯與張浩的愛情中惠寂老尼一直是幫助他們兩個傳信、官府里的陳公方判決、鶯鶯父母的同意,這些人都在一定程度上幫助了鶯鶯,是輔助者的角色。而張浩的叔父、以及叔父給他定下親的孫氏、前期鶯鶯的父母、山甫、封建禮教都阻礙了他們兩個在一起,是阻礙者的角色。

二、敘事程序

格雷馬斯用圖示將敘事程序表現為:NP=F[S1→(S2∩Ov)和NP=F[S1→(S2∪Ov)。各符號的意思是:F表示函數關系;S1表示動作主體,S2表示狀態主體,O表示客體,V表示價值,∩表示作為動作結果的最終狀態,∪是析取的運作關系。公式中的S∪O和S∩O指格雷馬斯理論中的一個基本概念:狀態(主體和客體的關系)。[2]擁有關系為S∩O,失去關系為S∪O。[3]《宿香亭張浩遇鶯鶯》以鶯鶯追求愛情為脈絡,有以下幾個敘事程序:

敘事程序1(NP2)

鶯鶯和張浩在花園遇見,兩人情投意合。敘事程序可以概括為NP1=F[S1→(S2∩Ov)]。在這個敘事程序里鶯鶯為她的愛情爭取到了信物和諾言。

敘事程序2(NP2)

在兩人情感保持相對穩定時,鶯鶯要隨父親去其他地方。鶯鶯回來后,張浩的叔父逼迫張浩與他人定親,兩人愛情面臨阻礙。敘事程序可以概括為NP2=F[S1→(S2∪Ov)]。這一程序是兩人愛情中的最大阻礙,為下一程序做鋪墊。

敘事程序3(NP3)

鶯鶯面對愛情阻礙她并沒有放棄,而鼓起勇氣以自己的智慧在公堂上贏得了婚約,得以嫁給張浩。敘事程序可以概括為NP2=F[S1→(S2∩Ov)]。故事以主體和客體相互結合而結束。

《宿香亭張浩遇鶯鶯》屬于完成性的敘事模式。鶯鶯在和張浩一見傾心以后,面對禮教不能經常見面,當他們自己內心沖破禮教的束縛時,又受到了家長的制約,面對外力的壓迫,鶯鶯以自己的智慧及張浩的配合下,獲得了屬于自己的幸福。

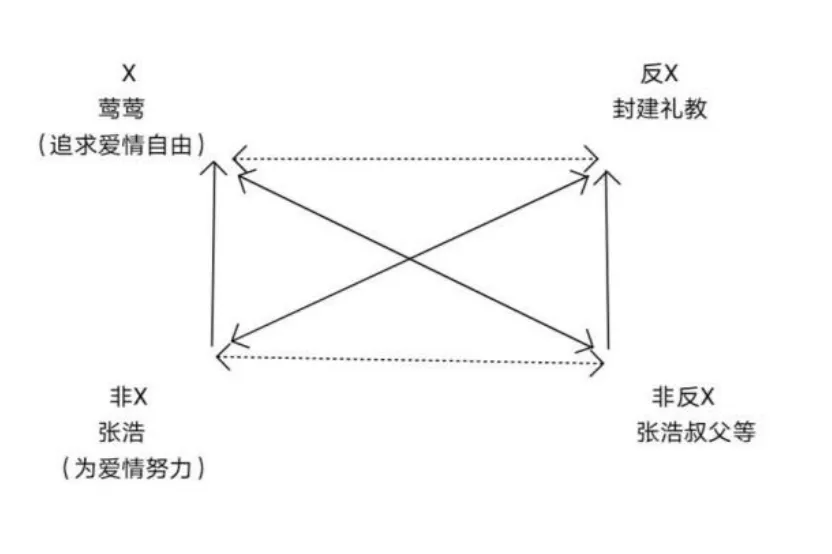

三、符號矩陣

格雷馬斯認為一段故事沖突的發生需要“X”與相對應沖突的“反X”推動情節發展的新因素“非X”與“非反X”最后通過四個因素的展開,構成故事的主要敘事結構。其中X與反X是對立關系,X與非反X為矛盾關系,X與非X為補充關系。[4]符號矩陣位于文本結構的深層,表明了文本的意義系統。

在小說中鶯鶯為X,她向往愛情自由,勇于追求幸福,敢于沖破禮教的束縛。與之同一語義軸上對立的反X代表了封建禮教,與鶯鶯相補充的為非X為張浩,他是矛盾的,一方面堅持真情,但另一方面又懦弱、畏懼封建禮教。與鶯鶯相矛盾的是非反X,非反X是張浩的叔父、山甫、孫氏等阻礙鶯鶯和張浩在一起的人物。從此符號矩陣中可以得出故事是主體與客體為了追求愛情自由與外在的阻礙之間的對立,最后外在制約力量妥協,以大團圓的結局收尾。它展示了個體情感需求對社會外在約束的超越。

運用格雷馬斯的結構主義敘事學理論,對《宿香亭張浩逢鶯鶯》進行角色模式、敘事程序和符號矩陣分析,可以厘清作品中人物之間的關系,并探知文本的敘事模式及其意義。