株洲市東城大道至中環大道連接線總體方案設計

趙 勇

[上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司,上海市 200092]

1 項目概況

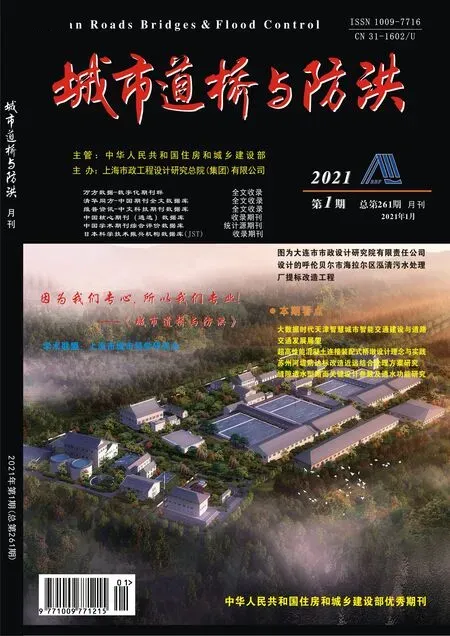

2006 版《株洲市城市總體規劃》(以下簡稱《總規》)確定的株洲市快速路網為“一環七射”。2010年株洲市啟動《總規》修編[1],株洲市快速路網調整為“一環十一射”(見圖1)。東城大道是2010年版《總規》增加的一條重要的放射性快速路,承擔著株洲市主城區與航空城、淥口區、醴陵市快速連接的重要交通功能。

圖1 株洲市快速路網規劃圖

隨著東城大道沿線地塊城市化進程不斷加快,航空城、淥口區等地區迫切要求東城大道盡快接入快速環線。由于東城大道與中環大道是全互通銜接,且是后續新增通道,節點復雜,因此連接線工程設計需要進一步深入研究比選,以達到方案優化、投資節省的目的。

2 工程建設條件

2.1 周邊道路及鐵路現狀

(1)周邊道路現狀

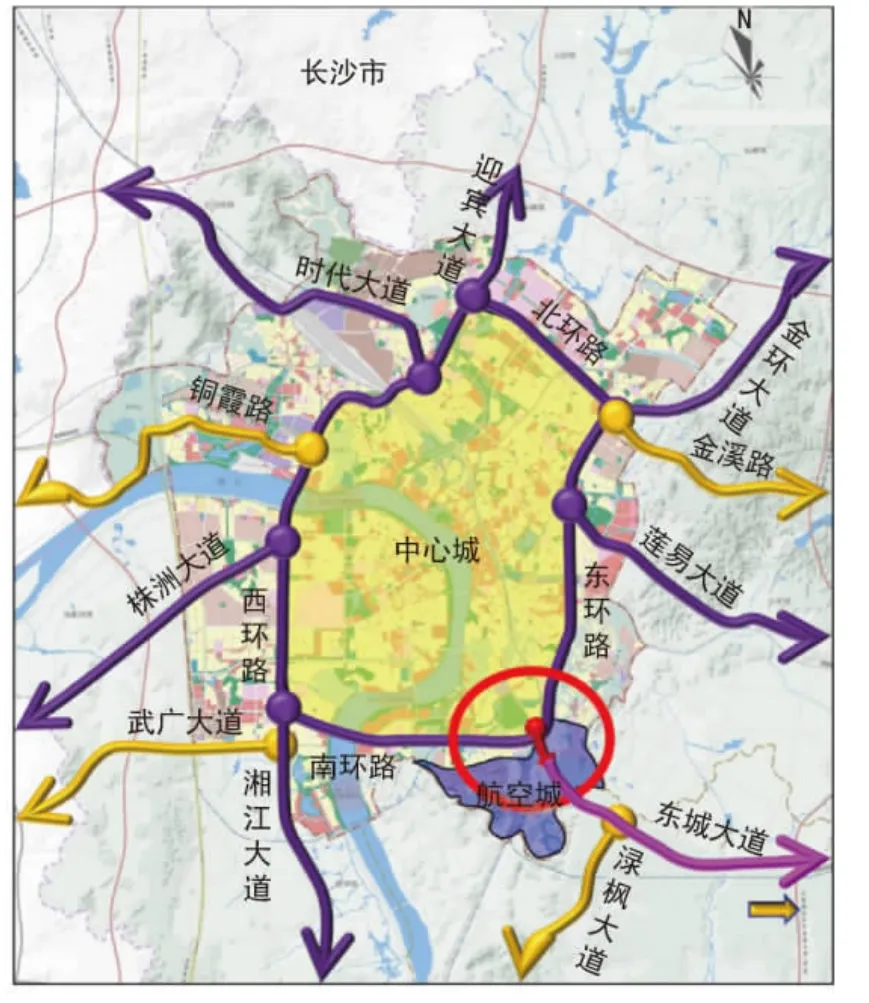

周邊現狀道路如圖2 所示:1 條快速路,為中環大道;5 條主干路,分別為航空大道、鳳溪大道、天池路、鐵東路、迎新路;1 條支路,為老株淥路。

圖2 周邊現狀道路情況

中環大道:由東環路、西環路、南環路及北環路構成,研究范圍內主要為南環路,現狀為雙向6 車道,在鳳溪大道及迎新路設置菱形立交,兩節點間距約為2.9 km。迎新路朝北一對匝道為在建匝道,其余為現狀匝道。

航空大道:天池路西側已建成通車,東側未建,為雙向6 車道。

鳳溪大道:現狀道路,為雙向6 車道。

天池路:規劃下穿中環大道,下穿處中環大道預留4 孔橋梁,每孔凈寬20 m。

迎新路:鐵東路東側已建成通車,西側未建,為雙向6 車道。

鐵東路:迎新路以北已建成通車,南側未建,為雙向6 車道。

老株淥路:現狀道路約7 m 寬,為雙向2 車道。

(2)周邊鐵路現狀

沿線涉及3 條鐵路線,分別為京廣鐵路、長株潭城際鐵路和婁醴城際鐵路。其中京廣線及長株潭城際鐵路為現狀鐵路,婁醴城際鐵路為規劃鐵路。

航空大道附近,鐵路標高為50 m,鐵路兩側為70~80 m 的山丘;中環大道附近,鐵路標高為48.4 m,中環大道此處為橋梁段,上跨現狀鐵路,橋面標高為59.3 m。

2.2 用地現狀

原規劃線位附近用地:沿線主要為丘陵地形,尚未開發建設,有少量民房,中環大道東側緊鄰現狀小區。

擬調整線位附近用地:主要為規劃航空大道和天池路通道,路線需跨越鐵路,沿線主要為丘陵地形,尚未開發建設,有少量民房。

2.3 路網規劃

如圖1 所示,在市域路網規劃中,東城大道為“十一射”快速路網中的一條射線,交通功能突出。

2.4 用地規劃

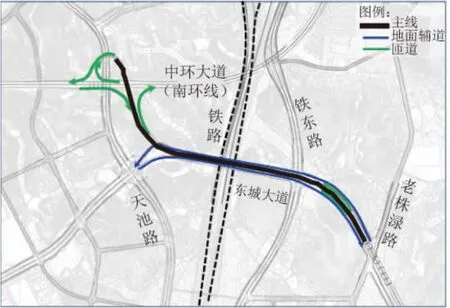

原規劃線位附近用地:如圖3 所示,東側主要為居住用地,西側為鐵路與鐵東路的夾心綠地。

圖3 周邊用地規劃圖

擬調整線位附近用地:靠近天池路附近用地為居住用地及教育用地,鐵路西南部分有倉儲用地,鐵路東側主要為綠化用地。

3 交通流量預測

3.1 現狀交通流量

在現狀中環大道研究范圍內,僅鳳溪大道和迎新路設置了進出匝道,經調查,兩節點及兩節點間路段的交通流量如下:

(1)路段高峰小時交通流量:內圈為3319 pcu/h;外圈為3434 pcu/h,路段流量接近飽和。

(2)節點流量:鳳溪大道出入口匝道流量為700~800 pcu/h,迎新路進出口匝道流量約為600 pcu/h。

3.2 路段流量預測

本次交通流量預測主要以現狀交通流量及區域發展規劃為基礎,采用傳統的“四階段”模型進行預測,預測結果見表1。

表1 高峰小時交通流量預測結果 單位:pcu/h

4 功能定位及主要技術標準

4.1 功能定位

(1)主線功能定位

依據東城大道在市域、區域、片區路網中的位置,東城大道的主線功能定位為:以交通功能為主的對外快速路。

(2)輔道功能定位

東城大道輔道是聯系鳳溪生態城與航空城的重要跨鐵路主干路,主要服務鳳溪組團內部交通,溝通鐵路兩側地塊。

4.2 主要技術標準

(1)道路等級:主線為城市快速路,輔道為城市主干路。

(2)設計速度:主線設計速度為80 km/h,輔道設計速度為50 km/h。

(3)車道寬度:主線大型車車道寬度為3.75 m,小客車車道寬度為3.5 m,路緣帶寬度為0.5 m;輔道車道寬度為3.5 m,路緣帶寬度為0.25 m。

(4)凈空高度:主線及輔道車行道凈空不小于4.5 m,人行道、非機動車道凈空不小于2.5 m。

5 線位走向

5.1 原規劃線位存在的問題

(1)主要限制條件

原規劃線位沿鐵東路西側布置,與中環大道銜接,節點位置限制條件較多。節點附近主要有現狀道路、現狀鐵路、山體及小區等,且與迎新路節點間距僅為620 m,節點間距過近,不滿足規范要求[2],需對航空大道連接線節點和迎新路立交節點進行組合設計。

(2)節點方案存在的問題

節點方案存在的主要問題如圖4 所示。

圖4 原規劃線位節點方案

a. 與迎新路節點間距過近,限制條件較多;節點方案為組合立交,節點較為復雜。

b. 由于節點間距過近,兩節點之間需用輔助車道銜接,增加了橋梁面積,導致立交節點建安費較高,約為5.23 億元。

c. 對周邊居民影響較大,距離古大橋安置小區及和諧家園小區建筑距離較近,最近處僅8.1 m 左右。

5.2 線位優化

為解決上述問題,增加節點間距,減小節點的復雜程度,降低對現狀小區的環境影響,降低工程造價,擬對原規劃線位進行調整。由南側株淥路開始,東城大道與航空大道共線,一并跨越現狀鐵路,向東延伸至天池路,轉而向北與中環大道銜接。路線走向見圖3。

6 總體方案布置

6.1 設計原則

(1)落實規劃、保障功能

落實上位規劃,充分發揮交通作用;維持原有路網結構不變,不改變各相關道路的交通功能。

(2)充分利用、節省投資

充分利用待建城市道路通道,與城市道路共建共享;方案盡可能降低工程復雜性,減少造價。

(3)服務便捷、因地制宜

充分利用跨鐵路通道及跨中環大道通道;充分利用地形,減少橋梁面積,減少填挖方;充分利用已建工程。

6.2 建設規模

(1)定性分析

中環大道現狀規模:雙向6 車道,東城大道與中環大道T 型交叉,車道數宜與中環大道匹配。

中環大道現狀交通:中環大道現狀交通已接近飽和,能夠容納的交通量有限,宜控制匝道接入規模。

跨鐵路橋限制:主線與輔道共線跨越現狀鐵路線,主線及輔道車道規模不宜過大。

輔道整體規模:株淥路以南已建輔道規模為雙向4 車道,該工程輔道規模宜與其匹配。

主線規模:考慮鐵路及中環大道等限制條件,中環大道—鐵東路車道規模宜為雙向4 車道,在鐵東路匝道分合流后宜為雙向6 車道。

輔道規模:考慮受鐵路橋限制及與株淥路以南路段的規模匹配(雙4),天池路—株淥路段車道規模宜為雙向4 車道。

(2)定量分析

根據交通量預測和通行能力分析(見表2):主線規模為雙向4 車道(南環路—鐵東路)和雙向6 車道(鐵東路以南);輔道規模為雙向4 車道(天池路—株淥路)。

表2 服務水平表

6.3 總體方案布置

(1)主線

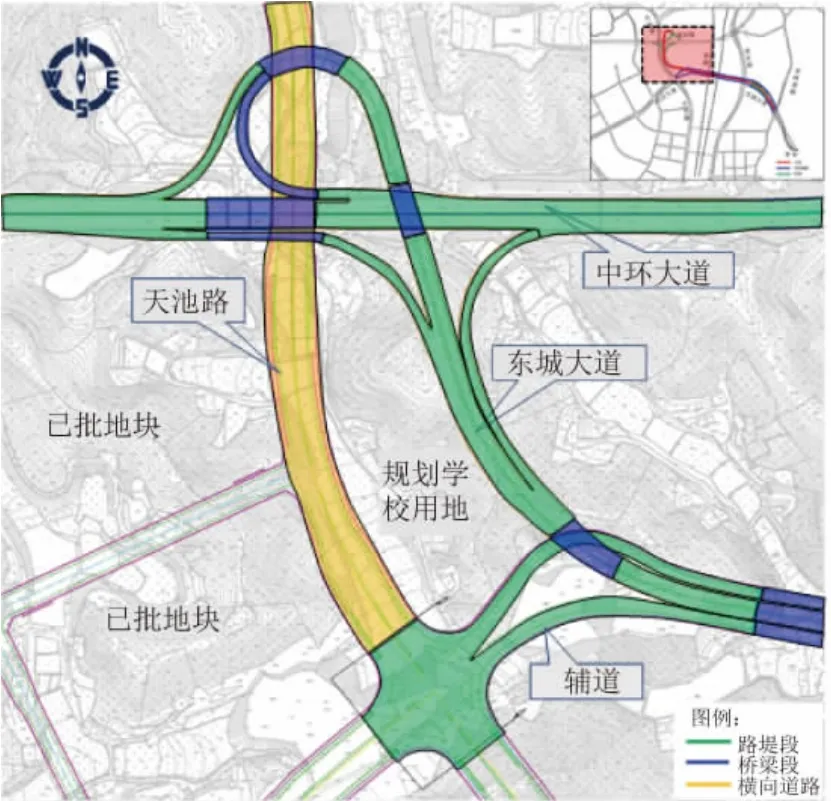

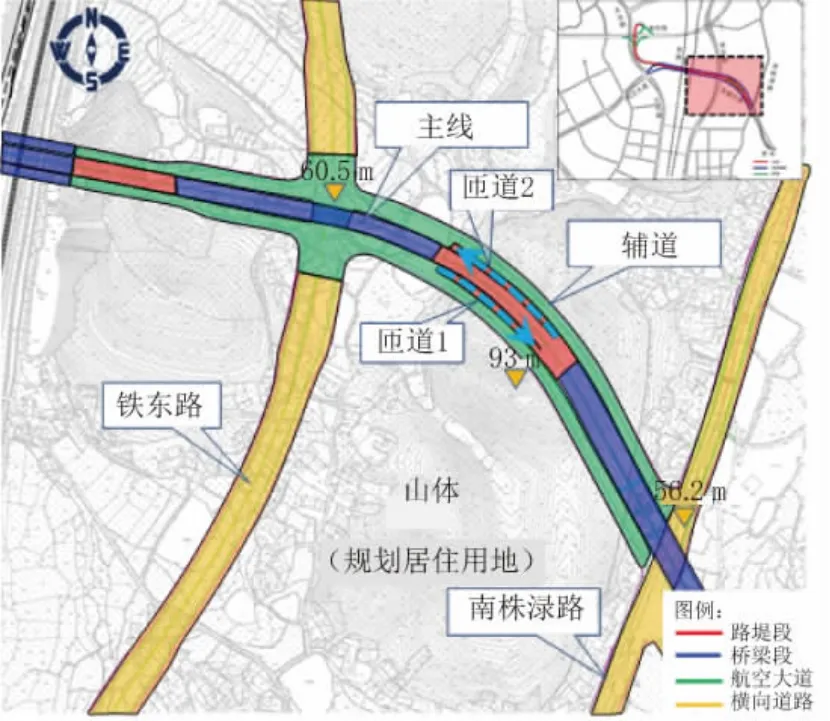

東城大道主線與輔道(航空大道)一并上跨老株淥路、鐵東路,共用跨鐵路橋,轉至天池路通道附近與中環大道設置喇叭形立交。鐵東路設置一對朝南匝道,溝通主線與輔道。

(2)輔道

天池路—老株淥路之間設置連續輔道(航空大道),輔道與天池路、鐵東路、老株淥路平交,北側輔道在天池路附近下穿東城大道主線。具體布置見圖5。

圖5 航空大道總體方案布置圖

7 節點方案比選

為進一步降低工程造價,減少工程對兩側地塊的影響,在擬選路線的基礎上,進一步對節點方案進行優化比選。主要以跨鐵路橋為界,西側為中環大道節點,東側為鐵東路節點。

7.1 中環大道節點

(1)方案A1: 天池路東側穿山方案

東城大道主線布置于天池路東側山脊上,主線上跨北側輔道,利用中環大道兩側山體上跨中環大道,與中環大道形成喇叭形立交,立交匝道上跨天池路,輔道與天池路平交(見圖6)。

圖6 天池路東側穿山方案

(2)方案A2:天池路共線方案

東城大道與天池路部分共線,上跨輔道、上跨天池路、上跨中環大道,天池路位于1 層,中環大道位于2 層,東城大道位于3 層,東城大道主線與中環大道形成喇叭形立交,輔道與天池路平交(見圖7)。

圖7 天池路共線方案

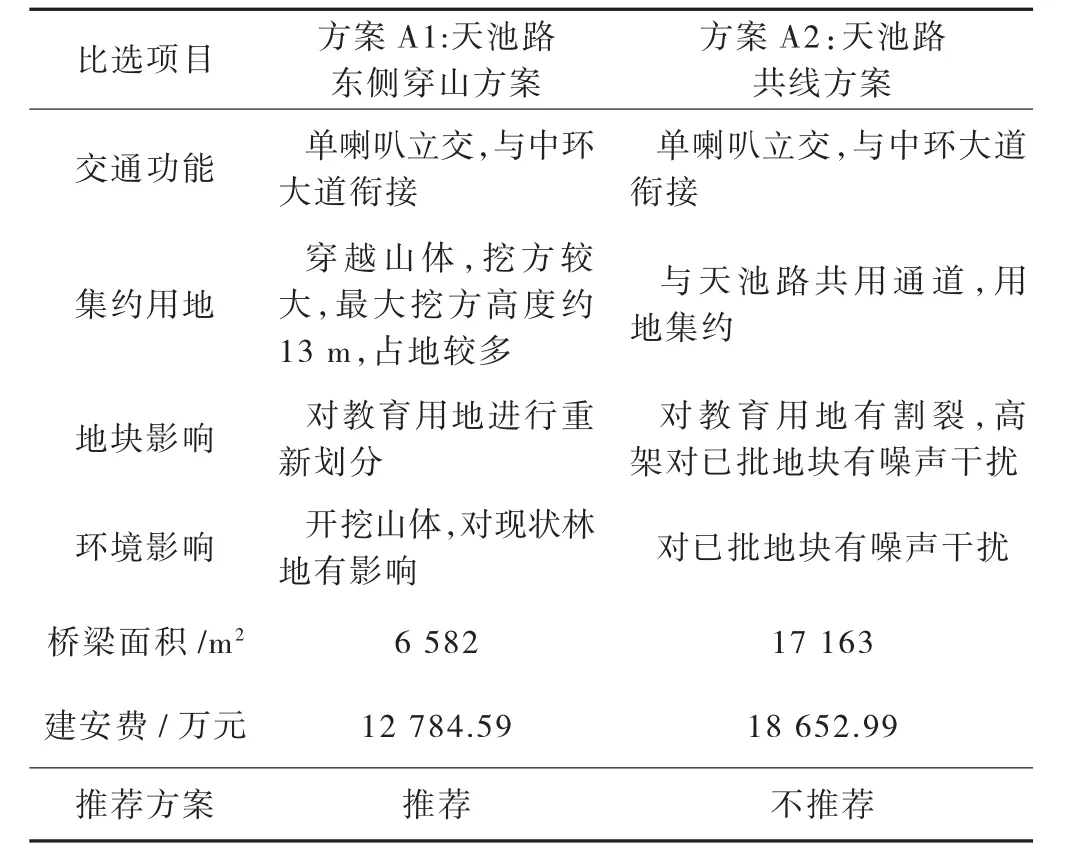

(3)方案比選

通過對交通功能、集約用地、環境影響及工程造價等方面的比選研究,推薦該節點采用天池路東側穿山方案(見表3)。

表3 中環大道節點方案比選表

7.2 鐵東路節點

(1)方案B1:輔道與主線共線

東城大道主線跨越南株淥路及鐵東路,輔道與主線共線,位于地面層。鐵東路東側設置一對平行匝道,溝通主線與地面道路。具體詳見圖8。

圖8 輔道與主線共線方案

(2)方案B2:輔道繞行

東城大道主線跨越南株淥路及鐵東路,鐵東路東側輔道按原規劃線位避讓山體,與南株淥路平交。鐵東路東側主線設置3 根匝道與鐵東路及輔道溝通,部分替代B1 方案的2 根平行匝道功能。具體詳見圖9。

圖9 輔道繞行方案

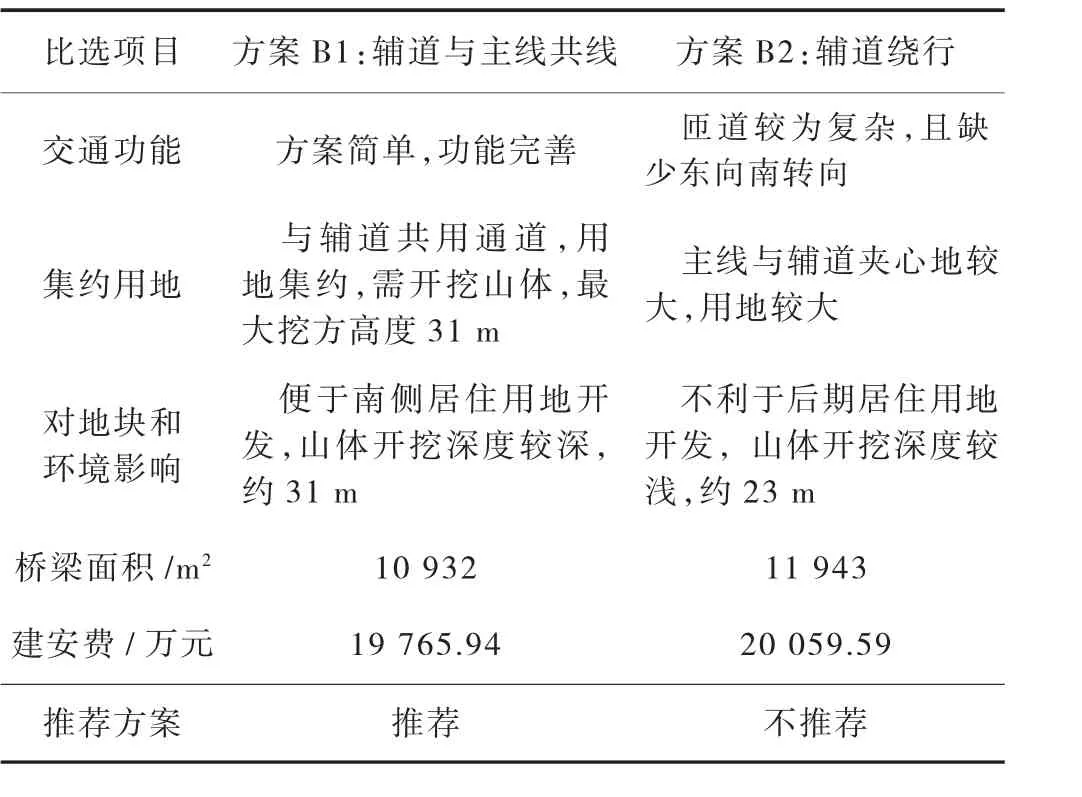

(3)方案比選

通過對交通功能、集約用地、環境影響及工程造價等方面的比選研究,推薦采用輔道與主線共線方案(見表4)。

表4 鐵東路節點方案比較表

8 結 語

通過對東城大道規劃及現狀條件的分析,發現了原規劃方案存在的具體問題,并對原規劃線位提出了具體的優化建議。在此基礎上進一步結合項目實際情況,重點比選了中環大道和鐵東路兩個節點的方案,確定了項目的總體設計方案。在線位優化、節點方案比選、總體方案布置等方面進行了詳細研究和設計,為類似工程項目的規劃及設計提供了一定參考。