愛因斯坦、蜜蜂和人類

緣起:我們為什么做這個題目?

1949年10月,70歲的阿爾伯特·愛因斯坦給英國一位雷達研究者格林·戴維寫了一封回信。這封信不長,內容不是關于雷達的物理學知識,而是探討了一些有關蜜蜂和鳥類的話題。

這封信在隨后的傳播中被引申出著名的“蜜蜂預言”,即如果蜜蜂從世界上消失了,人類也將很快消失。盡管這一預言并非真正出自愛因斯坦之口,其中的底層邏輯卻是顛撲不破的真理——無論如何,我們都無法否認人類與地球生物之間互相影響、互相依存的關系。

72年后,同樣是10月,由蜜蜂引發的思考仍在繼續。

2021年10月11—15日,聯合國《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議(以下簡稱“COP15”)在中國云南省昆明市舉行。大會以“生態文明:共建地球生命共同體”為主題,以期實現“人與自然和諧共生的美好愿景”。這是一次舉世矚目的國際會議,也是一次重要的多邊會議。它不僅在歷屆會議中歷時最長(分2021年、2022年兩階段舉行),還將不斷全面總結國際社會在生物多樣性保護方面的經驗,謀劃未來10年全球生物多樣性治理的藍圖。

大會召開前夕,《中國環境報》做了一次特別調查,作為普通個體,我們為什么要關注COP15?調查以“你認為生物多樣性保護和‘你’有什么關系”為題,盡可能多地采訪了不同職業、不同角色的普通人,最終獲得了許多讓人深思、回味以及飽含溫度的回答。

連接:從蜜蜂到雨林,從植物到安全網

蜜蜂可以為許多植物傳播花粉。據聯合國糧農組織的數據,蜜蜂、鳥類等授粉媒介影響著35% 的世界作物產量,可以增加全球87種糧食作物的產量。然而,在世界許多地方,蜜蜂和其他傳粉媒介正在大量減少。為此,聯合國大會2017年批準,每年5月20日為世界蜜蜂日,以促使人們關注蜜蜂等授粉媒介在維護地球生態和幫助人類獲取食物等方面發揮的重要作用。

試想,假如坐視蜜蜂減少乃至滅絕,失去蜜蜂傳播花粉這一通道,許多農作物、植物將無法繁殖,從而形成多米諾骨牌效應。初中生物課本告訴我們,綠色植物幾乎是所有生物直接或間接的食物來源。植物作為生產者,養活了其往上一系列的消費者。從生產者到消費者的復雜鏈條,構成了地球食物鏈。

地球,神奇地孕育了多樣又生機勃勃的生態系統。不要以為地球生態很穩定,實際上,它們十分脆弱——叢林會變成沙漠,珊瑚礁會變成死氣沉沉的石頭,就算沒有火山噴發、隕石撞擊地球這樣的毀滅性災難,這些變化仍有可能會發生。

在生態系統經歷變化時,是什么在為人類命運保駕護航?答案是:生物多樣性。

生物多樣性由3種息息相關的特征組成:生態系統多樣性、物種多樣性和遺傳多樣性。這3種特征之間聯系越緊密,生態網就越密集,生物多樣性就越高,修復能力也越強。而被隔離或者種群數量小而遺傳多樣性低的物種,在面對氣候變化、疾病或棲息地破碎化時就會更加脆弱。

“修復能力”強弱,決定了地球生態圈是否健康而穩固。

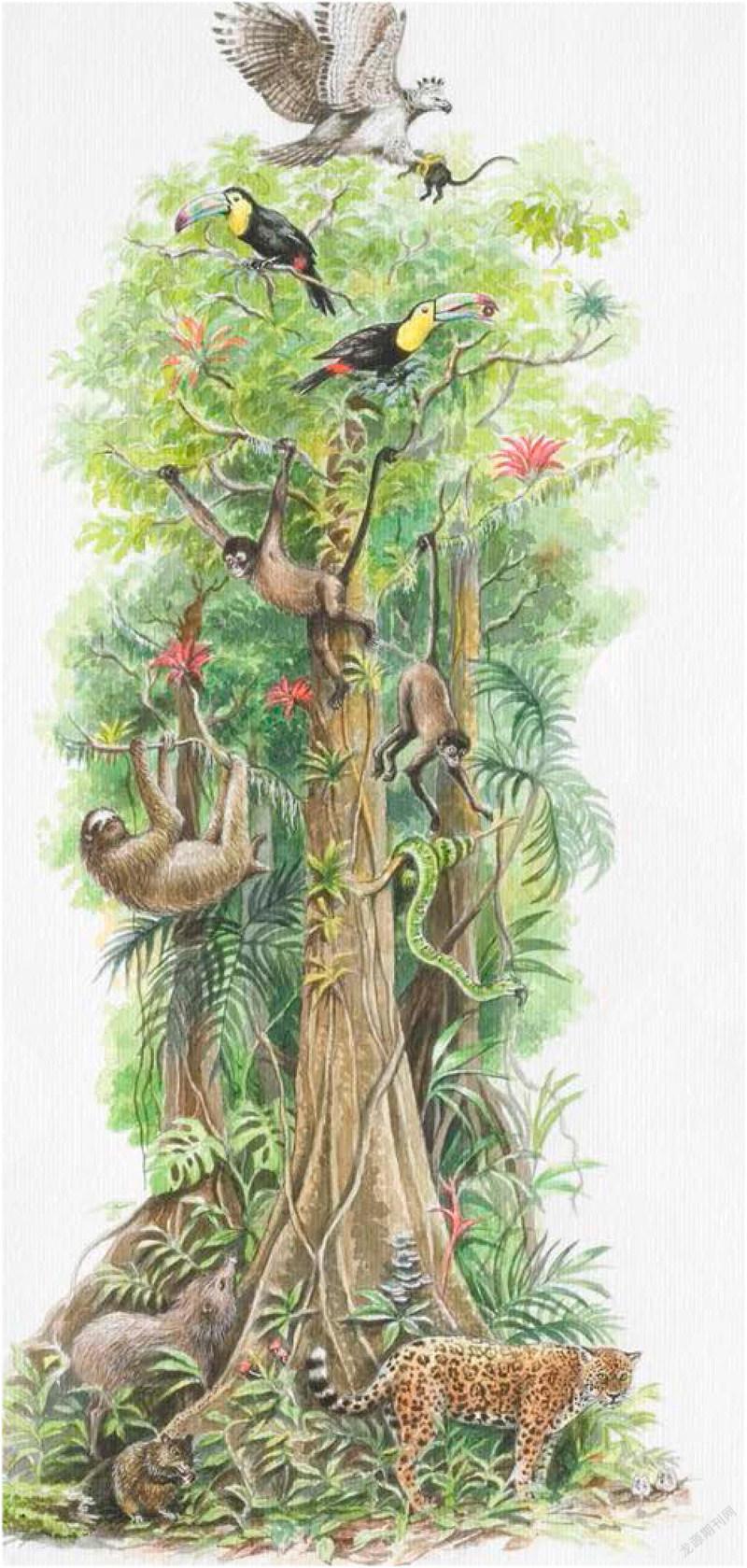

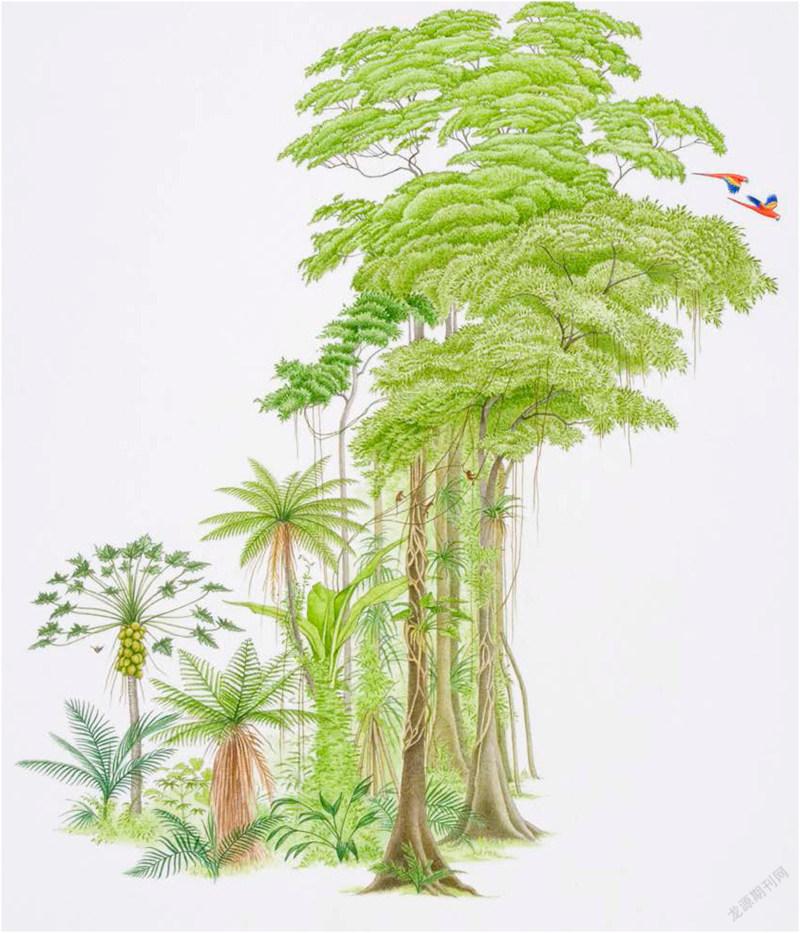

如亞馬孫熱帶雨林,它是地球上生物多樣性最豐富的地區之一。茂盛的植被為食草動物提供種子、水果和葉子作為食物,這些動物將種子散播到叢林內外,叢林得以不斷壯大。數不盡的昆蟲吃掉剩下的種子,營養物質被分解、循環回歸土壤,土壤變得更加肥沃。

雨林,這一大型復雜生態系統,包括了無數這樣的生態小系統,每個小系統中的物種緊密相連,一環扣一環,連接成生物多樣性網絡。這個網絡又通過物種間的遺傳多樣性得到進一步加強,使雨林這一生態系統能更好地應對各種危機。單個物種的消失,在雨林生態系統強大的自身修復力面前,大概率還是會良好運轉。但如果加上人類這一變量,結局可能會大不一樣。

我們以雨林中的鳥類、松鼠、河貍、鹿、狼這一小型生態系統為例。狼會捕食鹿,它們的危險性和漂亮的皮毛引來了人類的刀槍。短短幾十年內,狼被大量獵殺,瀕臨滅絕。(注意這個關鍵詞:短時間內。如果狼群以很慢的速度在自然中正常地優勝劣汰,雨林仍有能力修復,因為會有其他的動物逐漸遷移來取代狼的生態位置。)狼群大量減少,鹿因缺少天敵繁殖過度,肆無忌憚地啃食森林里的植物。低矮的樹木、灌叢被破壞殆盡,一些鳥類因無法筑巢而離開。河邊的植物也被吃掉,水土開始流失,河水變得渾濁,河貍只能搬家。無法跟在狼群后面吃剩飯,禿鷹等食腐動物離開。

隨著一個個生靈的消失離開,越來越多的生態連接被打斷,正常運轉的小型生態系統不復存在,曾經的郁郁蔥蔥變成一片荒涼。

牽一發而動全身,小型生態系統的健康與雨林這一“地球之肺”的繁茂休戚與共。由于人類活動的影響,大自然正面臨前所未有的衰退。據聯合國報告顯示,全世界目前已知的800萬個物種中,有100萬個正因人類活動而遭受滅絕威脅。這背后不僅是獵殺,還有砍伐樹木,無序采礦、修路、建房……倘若像雨林這樣的重要生態系統接二連三亮起紅燈,對地球生態圈的影響將不堪設想。

生物多樣性為人類自身構建了一張結實、安全的大網。人類也是這張大網中的一環。當一個物種消失時,網上就斷掉一個線頭,當這樣的破洞越來越多,物種之間切斷的聯系也越來越多時,誰來保障人類安全?氣候變化、地質災害、洪澇、山火……我們無從知曉未來會發生哪些不可預見的事,但生物多樣性這張大網,給人類的生存繁衍鎖上了重要的保險。

保護生物多樣性,就是保護我們自己。

故事:陳旻、大魏和馬之恒

設想一下這樣的場景:當你登上珠穆朗瑪峰,站在世界之巔遙望群山,在皚皚白雪之上沐浴著陽光時,你會有什么感受?壯美?豪氣?征服?在下面這個故事的主角之一、登山者陳旻眼中,是無限的渺小與孤獨。

“海拔8000多米的珠峰上萬籟俱寂,除了自己的心跳聲和呼吸聲,目之所及沒有任何生命的氣息,沒有青草,沒有花香,沒有動物。那時我心里最大的感受是‘孤獨’和‘恐懼’。”陳旻說,“我覺得自己像一片雪花,孤零零地飄,在這樣一片白茫茫的世界里,時時刻刻都像在與死神擦肩而過。”

結束登山后,陳旻經由尼泊爾首都加德滿都,繞道返回中國。在加德滿都需要隔離,她到一處鬧市區住下。巨大的反差隨之而來:“從一個白茫茫、極端惡劣環境,回到適宜生存的環境后,我看見漫天的鴿子和一大群烏鴉從頭頂飛過。我以前很討厭烏鴉,黑乎乎的,叫聲也難聽。但奇怪,這種聒噪現在(聽起來)像美妙的音樂——我居然包容了以前討厭的烏鴉,從來沒有覺得它們如此可愛。”

陳旻通過越洋電話接受記者采訪時說:“我覺得人與自然和諧共處很簡單,愛是解決一切問題的答案,愛它們、包容它們,它們有與我們共同生活的資格與權利。”

如果說陳旻講述的是沒有失去就不懂珍惜,那么大魏則體會到沒有融入就不懂得平等的真理。大魏,一個熱愛攀巖的戶外運動者,他說:“我攀登過很多巖壁,有一次來到川西的一座巖壁,當我攀上100米處時,一只老鷹突然從我身后飛過,我忽然覺得老鷹離我非常近,仿佛我也和老鷹一樣,飛馳在天空中。”

在大魏攀巖時,經常會遇到各種各樣的動物。有一次和朋友攀巖,他剛聚精會神找準著力點,忽然從頭頂上掉下來兩條蛇。雖然當時讓他嚇一跳,但他意識到:在巖壁上,不光有人,還有許多動植物,它們才是巖壁的居民。“攀巖路線上,遇到鳥類繁殖期間,我們寧肯等待,也不去打擾它們。”

“人類才是過客,我們要尊重這些原生居民。”大魏說。

科普作家馬之恒,則闡述了“系統”觀點——“人類已經知道和科學描述過的生物,遠不是地球生物圈的全部。從最功利的角度講,改良農作物和農場動物品種,治愈某些疾病,甚至發現新的可以食用的農作物(比如某種真菌),提升人類的生存質量,或者為遭遇饑荒和致命疾病的人創造生存下去的機會,都有賴于從自然界中找到解決問題的方案,那就是大自然中的生命蘊含的獨特的遺傳密碼。”

馬之恒說,如果我們坐視生物滅絕,那就意味著它們獨有的遺傳密碼徹底消失,而遺傳多樣性意味著解決生存問題的方案與希望。

“另一方面,整個地球生物圈是一個驚人復雜的系統,世界上的生命之間存在著千絲萬縷的聯系,很多可能是人類并不知道的。沒有人知道一個或幾個物種的消亡會帶來什么。當我們發現的時候,消極影響很可能已經無法挽回。”

行動:從此時此刻,開始

這些故事中的人只不過是滄海一粟。當我們把眼光投向更廣袤的世界,發現在千萬個角落,還有千萬個普通人在為生物多樣性保護而努力。

海南省儋州市市民陳正平,從一名年入幾十萬元的海產商人,成為如今每月只拿1800元工資的“鳥人”調解員。當看到儋州灣的灘涂上再撿不到一桶桶的魚蝦,原先飛來飛去的鳥也幾乎消失了,他意識到自己要行動起來。

丁鵬和他的守護“神話之鳥”中華鳳頭燕鷗志愿團隊,堅守條件惡劣的孤島,搭帳篷,住板房,沒有水,沒有電,他們讓這種被列入瀕危物種紅色名錄的海鳥得以延續和傳承。截至目前,象山韭山列島共孵化出115只中華鳳頭燕鷗,占世界各繁殖地總量的80% 以上。

生態攝影師鮑永清,憑借生態照片《生死對決》獲得國際大獎,讓更多人認識到以草原鼠類為食的丑萌藏狐,這一農牧業益獸因過度捕獵已成為國家二級重點保護野生動物。照片上的藏狐一家,每當他到草原時,它們都會鉆出洞,在草原上歡呼雀躍,似乎在歡迎著老朋友到來。

他們為了什么?他說:“想通過自己的努力再現當年美麗壯觀的紅樹林。”她說:“在大自然動態的和諧中,不需要人類自作多情的干擾。”他們說:“雖然我們只是堅持做著小小的一件事,但我們對自然的敬畏與熱愛是強烈的。”

他們保護的不只是中華鳳頭燕鷗,不只是紅樹林,不只是藏狐,而是與之相關的海洋、陸地、草原生態系統。我們想要講述的也不僅只是一個個守護的故事,而是希望社會公眾了解,有人在行動,中國在行動。

很多人說,我們生活在城市,我們也想為生物多樣性做點什么,但我們離保護太遠了。其實不然。

首先,你已經因為生物多樣性而受益了。

森林與城市之間,通過制造業與各種各樣的生物聯系在一起(比如鳥類、昆蟲、嚙齒類、真菌)。公園里,植物能夠固碳吸氧、凈化空氣,為居民遮陽蔽日,讓人們在沉醉于絢麗花朵、奪目落葉的同時,感知四季變換。動物和那些看不見的微小生命,是城市生態系統中重要的環節,它們可以清除人類產生的廢物、控制有害病原物,是維持城市生態系統健康的衛士。

其次,越來越多的城市,提供給居民親近生物多樣性的空間。

北京,奧林匹克森林公園卉木萋萋,芳英滿甸,野鴨在水塘里嬉戲,黑斑蛙蹲在水邊閉目養神,夜跑的人們還能聽到過路的刺猬摩擦地面發出的沙沙聲。監測顯示,奧森公園的生物多樣性居北京城市公園之首,僅鳥類就達306種,約占全北京鳥類記錄的60%。

南京,作為“城市中心江段有野生江豚穩定棲息的大城市”,關注江豚的人越來越多。現在你到南京去問:“你們知道長江江豚嗎?”孩子們大多會說“我知道,我知道”,還不乏有人說“我在江邊看到過”。繁華城市與野性自然日益和諧交融。

此次COP15的召開地昆明,更是因保護大象北遷而聞名世界。包括美國《紐約時報》、日本TBS 等多家媒體,紛紛奔赴云南,觀察并報道象群的北遷之路,充分肯定了近些年來中國對野生動物的保護力度。

基于上述背景,我們鼓勵普通市民參與到生物多樣性保護中來,你可以從一件件小事做起——

不要食用珍稀野生動物,不要使用和購買源于它們的制品;在寵物的選擇上,不要選擇野外捕捉的動物,因為它們在面對捕捉時有應激反應,會導致大量不必要的死亡,捕捉行為本身可能會引起棲息地被干擾或破壞;觀鳥的時候見到了珍稀的鳥類,應當克制住炫耀的心理,不要暴露鳥巢的位置,以免它們繁衍后代的進程受到干擾,或者使它們直接面臨死亡的威脅。

從更廣泛的意義講,你的任何一種愛護環境的行為,都有助于促進生物多樣性保護——

比如,嚴格執行垃圾分類,不亂丟難以降解的塑料垃圾,減少進入海洋的塑料垃圾;節約用紙,減少對森林的砍伐;多做有益于授粉生物的事,像本文開頭說到的小小蜜蜂,哪怕是多在陽臺上種幾盆花,給蜜蜂提供食物來源,也能有所幫助。

點滴之舉,必將匯成江河。對大自然懷有敬畏之心,認識,理解,然后加入。你的每一個微小努力,大自然都不會辜負。