食用色素都能造?這屆微生物太優秀了

這是一個看臉的時代,對食物來說也是。“色香味俱全”,“色”排在首位。好的賣相、誘人的顏色確實更勾起我們的食欲。食用色素,作為食品添加劑大家族中的重要成員之一,就相當于食品的美顏濾鏡。

等等,色素?老母親的話又飄蕩在了大家的耳邊:“少吃點,不健康!”

很多人都對食用色素戴上了有色眼鏡。一聽食品色素,就連連搖頭,感覺這個詞怎么聽都是不好的、人造的、不健康的。

這可讓一些老實色素連連喊冤,而喊得最大聲的,就包括能被微生物所生產的天然色素們。

有顏色和沒有顏色的冰淇凌你更喜歡哪一款?

食用色素風潮演變史:由天然到合成,再回到天然

實際上,食用色素不全都是人造的,它們分為天然食用色素和人工合成食用色素。天然食用色素主要指從植物、動物、微生物中提取的色素;人工合成色素,顧名思義,主要是通過化學合成制得的食品色素。

食用色素分類

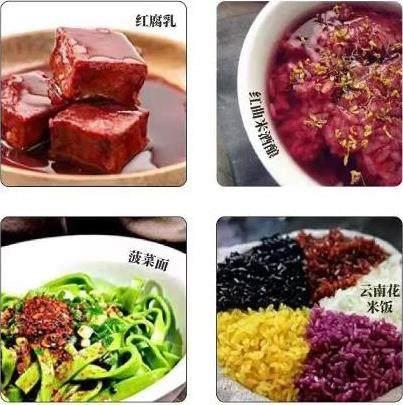

在公元前1500年前,古羅馬和埃及人就開始使用植物性天然色素給藥物和紅酒染色。最早期的食品色素基本都從帶顏色的植物中提取而來,如辣椒、莓類、姜黃根、藏紅花、各種鮮花等。我國自宋代起就有用紅曲米釀酒、蒸肉、入藥的記載;西南、江南等地也有用黃飯花、烏飯樹葉來搗汁染糯米飯食用的習俗。

天然色素被廣泛用于各種食物中

19世紀早期的工業革命,也推動了色素的制造與革新。1856年,世界上第一個合成色素一一以煤焦油為原料的“苯胺紫”,被偶然發明了出來。此后一百余年,其他各種顏色也相繼被人工合成出來。由于合成色素一般都具有顏色鮮艷豐富、著色力強、性質穩定、成本低廉等一系列優點,它們很快取代了天然色素,在食品行業中得到廣泛應用。

我們在食品配料表中經常能看到的“日落黃”“胭脂紅”“亮藍”“靛藍”,包括聽起來很天然的“檸檬黃”和“莧菜紅”,實際上都是合成色素。

進入20世紀后,隨著毒理學和分析化學的發展,人們逐漸認識到了一些合成色素對于健康的潛在危害。合成色素多以苯、甲苯、萘等化工產品為原料,經一系列化學反應而成,大多為含有苯環或氧雜蒽等結構的化合物。這引起了世界各國的重視,相繼對這些合成色素的使用制定了一系列限用及禁用的法律法規,很多有毒有害的合成色素品種因此加入了各種黑名單。

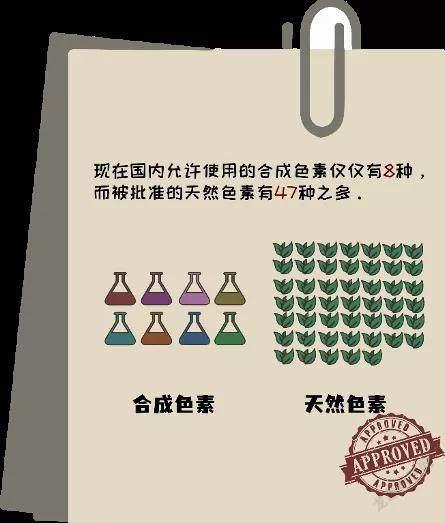

以我國為例,現在國內允許使用的合成色素僅僅有8種,被批準的天然色素有47種。不過大家不用過度擔心,對于允許使用的8種合成色素,嚴格按照國家標準,合理、適度、低劑量地添加在食品中,是完全沒有問題的。

從動物、植物中提取天然色素,是個非常昂貴的過程。而市場對食用色素的需求已經在合成色素多年的征戰之下變得很大,單單依靠從動植物中提取已經不能滿足消費者的需求了。

在新的形勢下,誰能扛起食用色素的大旗呢?近年來,微生物色素異軍突起,成為新的研究熱點。

微生物色素“彩虹”

食用色素誰來造?微生物大軍把旗扛

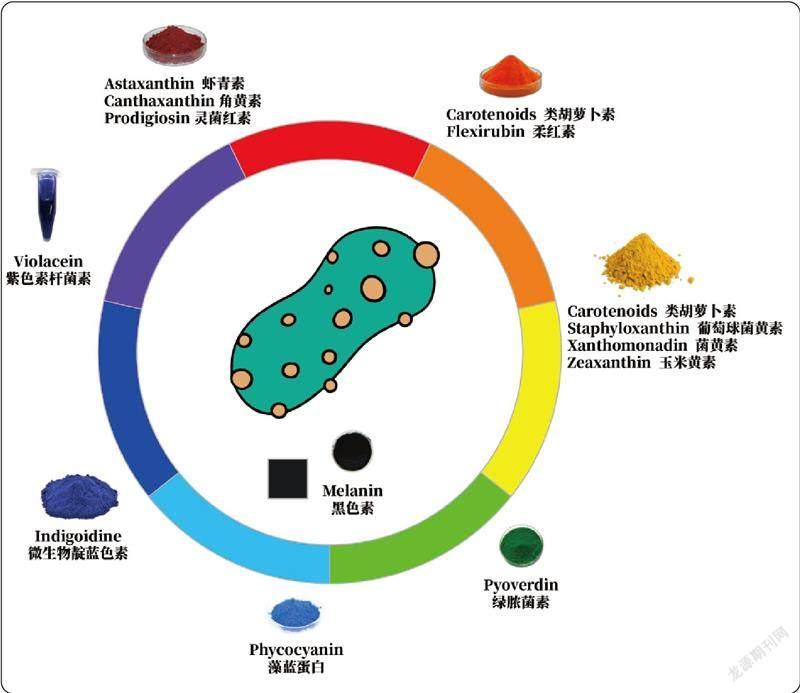

微生物這些小不點也可以產色素?可別小看它們。很多微生物如細菌、真菌、酵母、古生菌和藻類本身就可以合成色素,且能生產的色素種類很多,橫跨可見光光譜的彩虹色色素它們都能產。

微生物不僅能生產微生物特有的色素,如紅曲霉素、紫色桿菌素等,也能生產植物和動物中存在的色素,如β-胡蘿卜素、蝦青素等。

使用微生物生產色素,不受季節及天氣影響、產量高、提取過程簡單,這使得微生物色素近年來備受關注,成為了食品色素領域里的“明日之星”。

此外,不斷發展進步的生物工程技術與手段也進一步提高了微生物色素的產量及穩定性,降低了其生產成本,且豐富了微生物色素的多樣性。

微生物為什么要產色素?為了美么?

別想多啦,微生物產色素可并不是為了好看。聰明且高效的微生物,從不浪費能量來合成“華而不實”的東西。

那微生物為什么會產色素呢?微生物們心里苦,這一切都是為了生存啊。

比方說有些光合細菌,如藍細菌、綠硫菌等,能合成葉綠素,因為這些細菌要靠葉綠素吸收光能來生存;再比如紅曲霉素、紫色桿菌素等,它們是微生物的次級代謝產物,能有效阻止很多其他微生物、病原體的繁殖。畢竟,在微生物生長的環境中,可利用的資源很有限,生產這些包括色素在內的次級代謝產物其實是為了殺死其他資源競爭者,提高自身的生存優勢。

各種色素對于微生物來說是實打實的有用,隨之所帶來的“顏值”只是附加特征。

為了讓微生物好好產色素,科學家們很努力

雖然很多微生物都可以產色素,但產量不穩定、產量低是巨大挑戰。為了解決產量問題,科學家們進行了很多嘗試,目前主要有兩種思路:

一是從能自然合成色素的微生物下手,通過優化培養的方式和涉及的各種參數(如培養所用的溫度、溶氧、培養基的成分,pH等)來提高色素產量。

二是研究微生物色素合成途徑,通過代謝工程手段,優化天然菌的代謝途徑;或利用合成生物學思路,把合成色素的途徑“復制粘貼”到原本不具備色素合成能力,但有其他優勢(如生長快,安全無毒、易工業化)的微生物中去,進行生產。

單純地優化發酵參數固然有用,但效力有限。結合合成生物學的思路,才能更好地打破產量的“封印”。下面的兩個例子就很好地說明了這一點:

雨生紅球藻產蝦青素

蝦青素是一種紅色色素,廣泛存在于生物界中,特別是藻類和水生動物中。煮熟的蝦、蟹會呈現誘人的紅色,便是蝦青素的功勞!

同時,蝦青素還有強抗氧化性能。對于食品尤其是含脂類較多的食品,蝦青素既有著色效果又可起到保鮮作用,目前已被用于三文魚、雞蛋、蔬菜、海藻、腌漬水果、飲料、調料等食品中。

藻類是蝦青素最主要的天然來源,其中,雨生紅球藻是目前公認蝦青素產量最高的藻類之一,它對蝦青素的積累量最高可達到細胞干重的5%,積累速率和生產總量都比其它藻類高。然而,傳統生產方法的失敗率極高、產率低、蝦青素含量低、生產成本高。

但是現在科研人員已經通過培養方式的改進、過程的優化以及工藝的集成等策略解決了雨生紅球藻培養的生物學和工程學等系列難題,大幅度提高了生產效率,也發展了很好的提取工藝,將利用雨生紅球藻產蝦青素推動到了工業化生產階段。

構建大腸桿菌產紫色桿菌素

紫色桿菌素是一種新型的細菌色素,它們有著漂亮、鮮艷的紫色,在食品領域也有著廣闊的應用前景。很多細菌如杜搟氏菌、紫色桿菌、交替假單胞菌等都能合成它。

和很多微生物色素一樣,紫色桿菌素也是細菌的次級代謝產物之一。除了有著優秀的抑菌、抗菌作用,紫色桿菌素還能在一定程度上抑制很多病毒、癌細胞的生長與繁殖,且對正常人體細胞毒性很低。

然而,天然的產色素菌不僅生產量低,在生長過程中還很容易喪失色素的生產能力。為了提高紫色桿菌素的產量、安全性,降低生產成本,2013年,Witmann研究組將合成紫色桿菌素的相關基因導入到了大腸桿菌中,之后又對合成途徑進行了一系列調控優化,成功使相關基因在大腸桿菌體內高效表達,最終紫色桿菌素的產量高達710mg/L。這也是目前得到的紫色桿菌素最高產量之一。

紫色桿菌和紫色桿菌素

仍需努力的潛力股

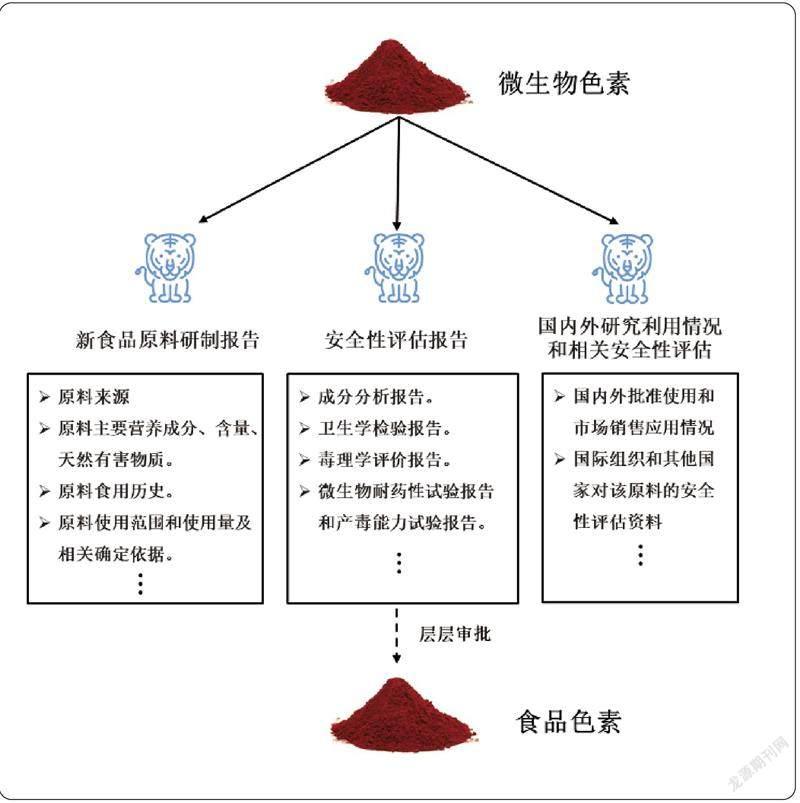

候選色素成為正式的食品色素前必須明確的部分事宜

其實,除了提高產量外,優化微生物色素的提取技術、提高微生物色素的穩定性、新微生物色素的檢測與篩選都是研究的熱點。

而為了廣大消費者的安全考慮,國家對食用色素的審核也十分嚴格,一種色素要想轉變為食品色素必須經過重重考驗,只有那些“歷史清白”且確實對健康無害的色素才能最終成為正式的食用色素。

此外,雖然使用微生物合成色素潛力巨大、未來可期,但是關于微生物來源的色素研究,大部分還停留在實驗室階段,離大規模量產和提純仍有距離。(摘自美《深科技》)(編輯/諾伊克)