“絕對幻覺”?

——卡斯比特論抽象藝術與現實

金影村

【內容提要】 唐納德·卡斯比特是美國后現代藝術批評的代表作家。本文通過卡斯比特對抽象藝術的心理分析路徑及其界定的藝術與現實之關系,從批評家的思想來源、批評家對抽象藝術本質的認識及抽象藝術如何反映潛意識的多重維度,來闡釋卡斯比特對于抽象藝術作為“絕對幻覺”的觀點,并反思這種絕對幻覺作為藝術的真實與客觀現實之間的關聯,為抽象藝術的心理分析注入一重新的視野。

現代意義上的抽象藝術誕生于20世紀歐洲的風格派運動,是現代藝術流派的一大重要分支,繼而在世界藝術中心從歐洲轉向美國之時,演變成了抽象表現主義運動。相應的,藝術批評領域也從聚焦于羅杰·弗萊(Roger Fry)以塞尚研究為代表的作為“有意味的形式”的現代藝術評論,轉向了以格林伯格(C1ement Greenburg)為代表的對現代主義媒介論的探討。盡管二者所處的歷史境遇和研究對象不同,抽象藝術大體還是被認同為一種新的藝術形式,其核心是從前現代時期(或古典時期)對物質自然的再現(representation)轉向了非再現的種種形式與風格。只不過弗萊從風格分析的視角對繪畫通過色彩、筆觸、構型來勾勒藝術家眼中的知性世界進行了反思[1],格林伯格則從繪畫媒介的本質出發,從藝術如何從我們所處的三維世界轉化到二維平面的角度切入,闡釋了繪畫承載非錯覺性感知的可能性,并總結了現代主義繪畫的本質與功能[2]。然而,隨著全球化藝術時代的來臨,藝術批評呈現出了“去歷史化”“去中心化”的時空演變,演繹了德國藝術史家漢斯·貝爾廷所預測的“藝術終結之后的藝術史”[3]。這種跳脫出歷史時期與地域版圖的新藝術史研究方法同時也成為了研究視覺文化機制的普遍方法[4]。

作為一名“藝術終結之后”的藝術批評家,美國學者唐納德·卡斯比特(Dona1d B.Kuspit)便脫離了形式分析的桎梏,以獨到的心理分析手法解析抽象藝術。他對抽象藝術的研究不限于某一時期、某一領域或某種風格的抽象藝術,而是通過“抽象”這一概念直接對藝術家的心靈展開精神分析。其中,“無意識”(unconsciousness)這一弗洛伊德精神分析的核心詞匯幾乎貫穿于卡斯比特對抽象藝術的分析中,成為他筆下打開抽象藝術奧秘的鑰匙。更重要的是,卡斯比特沿襲了康德哲學中的 “先驗”與“超驗”概念,以此來區分藝術與現實領域,而抽象藝術就是通過超越經驗來理解現實世界的存在方式,堪稱一種“絕對的幻覺”(i11usion of the abso1ute)[5]。這種說法是否走了另一個極端呢?本文將通過卡斯比特心理分析的思想來源、抽象藝術的純粹性及卡斯比特對不同抽象藝術的美學快感甄別,來反思以心理分析介入抽象藝術的利弊得失及其對當下藝術批評帶來的啟發。

一、卡斯比特心理分析的思想來源

正如狄安娜·瓦爾德曼(Diane Wa1dman)所言,卡斯比特不同于形式主義批評家,他的研究方法和對象直接根植于心理分析,探究的是藝術作品主題及其反映的藝術家的心靈狀態[6]。我們知道,心理分析作為一種新藝術史的研究方法,以弗洛伊德、拉康為代表的精神分析研究已經廣泛地運用在了文化研究領域,視覺藝術當然也不例外[7]。如邁耶·夏皮羅(Meyer Schapiro)曾對弗洛伊德論述列奧納多·達芬奇的童年經歷對其藝術創作的影響展開長篇大論,作為弗洛伊德“誤讀”達芬奇藝術的延伸探討[8]。哈爾·福斯特(Ha1 Foster)則援引拉康精神分析中“延遲的效應”來論述戰后波普藝術和觀念藝術實為一種“創傷的藝術”[9]。然而,大多數學者對心理分析的運用,仍停留在個案式的研究,其目的是拓展對藝術作品的理解視閾。而卡斯比特對心理分析的運用,可以說是全方位且具有普遍意義的,幾乎成為了其藝術批評的“通用語”。那么,卡斯比特為何如此執著或者依賴以弗洛伊德無意識理論為標本的心理分析呢?這或許該從批評家對于藝術本質的認知說起。

在《二十世紀晚期繪畫的重生》一書中,卡斯比特開宗明義地指出,藝術的本質就是對現實的“超越性”。而如何實現這種超越呢?批評家給出的答案是必須解放藝術家的精神自發性,而不是以機械化的藝術奪取自發的情感與肉身。更進一步,卡斯比特認為機械化的藝術(即以杜尚為起點的觀念藝術一脈)也奪不去藝術活生生的血液,而恰恰只會壓抑人類本能的創造力。基于此,繪畫不會死亡,因為只有這樣一種以主體創造為源泉,以“手工”為媒介(架上繪畫必須涉及到人手與畫布的關系),以表現精神世界為結果的藝術,才可能充分地將藝術的“超越性”釋放出來[10]。至此我們不難發現,卡斯比特所指的藝術的超越性,就可以等同為“人”的超越性。那么,肉身與精神不可分割的“人”,如何超越肉身所處的現實世界呢?如果我們參照卡西爾的《人論》,就不難找到答案。卡西爾的核心哲學觀點為“人是符號的動物”,以此取代“人是理性的動物”。卡西爾論述道:

像所有其他的符號形式一樣,藝術并不是對一個現成的即予的實在的單純復寫。它是導向對事物和人類生活得出的客觀見解的途徑之一。它不是對實在的模仿,而是對實在的發現。然而,我們通過藝術所發現的自然,不是科學家所說的那種“自然”。[11]

卡西爾進一步總結出藝術“是對實在的再解釋,不過不是靠概念而是靠直觀,不是以思想為媒介而是以感性形式為媒介”[12]。而美的產生,并不是“事物的一種直接屬性,而必然地與人類的心靈有聯系”[13]。

由此我們可以發現,卡西爾實則在科學界定的自然現實以外,構造出了一個“新的現實”,以審美直觀塑造出的感性形式加以呈現。由此反觀卡斯比特,這一哲學思想也同樣貫穿于他的藝術文論中,其中最有代表性的就是對抽象藝術的理解。言歸主題,卡斯比特為什么將抽象藝術界定為一種“絕對幻覺”呢?他的出發點在于:最純粹的藝術其實就是世界的另一維度,而抽象藝術的本質就是對經驗現實的徹底抽離,采用的是以“夢”的語言回歸到潛意識,以此維護藝術世界的超越性與全能性(omnipotence)[14]。藝術家作為“做白日夢的人”這一說法在弗洛伊德筆下似乎還帶著幾分諷刺的意味,而在卡斯比特的論述中則成為了藝術對現實最有效的區分。他具體論述道,隨著現代社會的到來,藝術家便意識到現代性飛速流轉的時間和碎片化的空間將顛覆藝術創作的本質。藝術不再具備對現實的超越性。抽象藝術創作的根本出發點不是對現實的妥協或贊揚,而恰恰是對現實的逃避,是藝術家的一種自我保護行為。而能夠堅持活在“夢”中的人,恰恰是我們時代最嚴肅的藝術家[15]。

那么,如何實現藝術對現實的絕對抽離呢?啟蒙運動以來,歐洲所倡導的理性、科學精神毫無疑問推動了人類文明的進程,而在藝術領域,情況卻并非如此。卡斯比特所堅持的藝術的“非理性”,即通過原始創造力(潛意識)來實現藝術的絕對純粹與全能。而抽象藝術對于再現的逃離,一方面是藝術家對現代性以來種種不確定性與不安的自我保護,另一方面也是通過“無時間”的原始幻覺,在神秘化的過程中努力維護藝術對現實的超越性[16]。這種先驗性的、去除時空的、純感覺的原始幻想,即卡斯比特對抽象藝術本質的根本認識。

那么我們不禁要問,卡斯比特對抽象藝術的先驗主義觀與對藝術純粹性的捍衛,其實都不是什么新鮮的觀點。前者可以在康德對藝術的定義中尋到完整的脈絡,后者可以在現代主義藝術理論家格林伯格那里找到思想的源頭。卡斯比特以弗洛伊德精神分析導入抽象藝術并強調藝術的原始幻想,甚至繞過了美學與自然的分析,直接切入“抽象”對于恢復潛意識,塑造靈性世界的終極目的,這樣的做法本身是否不夠具有原創性呢?因此,我們仍然需要在對卡斯比特的文本細讀中發現各種差異,在看似玄虛神秘的分析中找到作者的實際所指與實際所屬,以此讓卡斯比特的抽象藝術批評變得更有現實意義。

二、抽象藝術的純粹性

卡斯比特在對抽象藝術的分析中不止一次提到抽象藝術的純粹性。對于非再現藝術在形式上的純粹性,格林伯格在《現代主義繪畫》一文中早有論述。但我們必須注意到,格林伯格的研究對象集中于戰后以紐約為中心的抽象表現主義畫家群體,如波洛克、紐曼、羅斯科、德·庫寧等人,而卡斯比特將抽象藝術的范圍擴展到一切以表現主體心靈為出發點的藝術,由此打通了三種理論來源不同的抽象藝術:1.早期歐洲風格派抽象藝術(代表人物有蒙德里安、康定斯基等);2.美國抽象表現主義;3.觀念抽象(如萊因哈特、馬列維奇的作品)。在格林伯格那里,三者的區別十分明顯:早期歐洲抽象藝術是藝術語言從再現走向表現的起點;美國抽象表現主義則建構起了一套新的媒介體系(在這里,格林伯格才以典型現代主義藝術理論分析了抽象繪畫媒介的純粹性);最后,第三種觀念意義上的抽象,基本被排除在了現代主義形式分析之外,因其不再以藝術自律為基石,不再具備現代主義意義上的美學品質,成為了一種機械化的觀念表達。

反觀卡斯比特的論述,他幾乎全然摒棄了外部世界與內部形式對藝術創作的影響,他甚至繞過審美,直接來到潛意識的創造性,因而打通了各類抽象藝術的區隔。不管是現代藝術運動中的歐洲抽象派、美國抽象表現主義,還是隨之興起的觀念抽象,都在不同程度上實現了對現實的抵抗——它們都處在現代社會的時空關系之外,而越是去再現化、去個體化、去情感化的藝術,越是接近藝術的神性元素,即對現實的超越與精神的全能。正如歌德所言:“藝術在成為美之前,就已經構形了。”[17]藝術之形原本就不在于描摹自然世界之“形”,而恰恰是建構心靈秩序,打破現代文明以來的理性主義與實用主義。從精神分析角度,弗洛伊德在《文明及其不滿》中,同樣談到現代社會對潛意識的壓制。卡斯比特正是寄希望于抽象藝術,來恢復潛意識的力量,實現對感性的重塑。由此可見,卡斯比特所指的抽象藝術的純粹性,不是格林伯格所稱的繪畫媒介的純粹性——即形式的純粹——而就是實實在在的“絕對幻覺”,是先于人的社會屬性而獨立存在的精神源頭。

對于抽象藝術之純粹性的論述,夏皮羅也提出過獨到的觀點。在《抽象藝術的性質》一文中,夏皮羅一方面反駁了阿爾弗雷德·巴爾(A1fred H.Barr)所認為的抽象藝術是具象藝術“窮則思變、物極必反”的結果,提出抽象藝術即“只有審美在場,因其絕對自律而可以直接被感知”[18]。另一方面,夏皮羅也關注到了抽象藝術原始的、絕對的力量,他指出:

抽象藝術背后的觀念已經深深地滲透進了所有藝術理論之中,甚至是它們最初的那些反對者們的理論中:絕對的語言和藝術的純粹來源,不管是情感、理性、直覺還是下意識的心靈,出現在那些斷然拒絕抽象的流派中。“客觀的”畫家們追求“純粹客觀性”,追求在“本質”及其完滿性中被給定的對象,不需要顧及觀點。而超現實主義者則從純粹思想中推導出他們的圖像,因此擺脫了理性誤用和日常經驗。在同情現代藝術的寫作中,還很少有不使用這種絕對的語言的。[19]

盡管夏皮羅也不再糾結于抽象藝術的形式,試圖從種種抽象中歸納出其對于突顯直覺與潛意識的原始力量,但他并沒有走向絕對的極端主義,而是反觀了抽象藝術的社會屬性。首先,夏皮羅并沒有拋棄自然之于藝術的力量,指出“自然形式和抽象形式都是藝術創作的材料”,藝術趣味本身也會隨歷史而變遷[20]。更為重要的是,夏皮羅注意到了現代藝術的道德面向,如在論述印象派那些“未經馴化”的視覺經驗時,他洞察到了潛藏在19世紀巴黎城市改革之后涌動著的階級的目光,以及現代社會疾速的流轉與其對藝術家感受力的重塑。總結起來,夏皮羅認為:“世界上不存在那種被動的、‘照相式’的再現……也不存在‘純粹藝術’,不存在不受經驗制約的藝術;一切幻想和形式構成,哪怕是手腕的隨意涂抹,也受制于經驗以及種種非審美的關切。”[21]

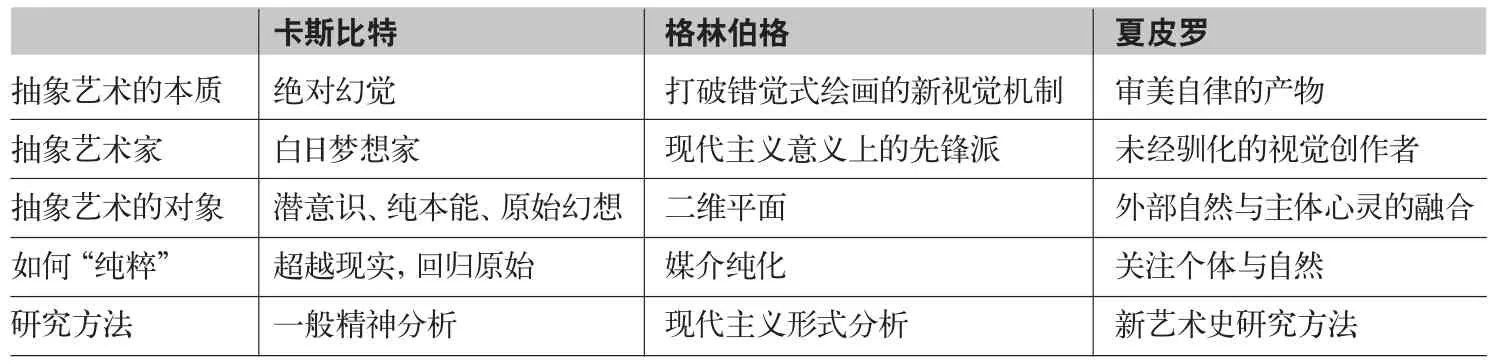

由此可見,夏皮羅對于抽象藝術的論述與卡斯比特有更多重疊之處,但在藝術與現實的互動關系上仍存在本質的不同。為方便理解,本文采用以下圖表來將卡斯比特、格林伯格與夏皮羅關于抽象藝術純粹性的觀點加以區分:

卡斯比特格林伯格夏皮羅抽象藝術的本質 絕對幻覺 打破錯覺式繪畫的新視覺機制 審美自律的產物抽象藝術家 白日夢想家 現代主義意義上的先鋒派 未經馴化的視覺創作者抽象藝術的對象 潛意識、純本能、原始幻想 二維平面 外部自然與主體心靈的融合如何“純粹” 超越現實,回歸原始 媒介純化 關注個體與自然研究方法 一般精神分析 現代主義形式分析 新藝術史研究方法

三、抽象藝術的審美快感:積極的與消極的

盡管卡斯比特借由弗洛伊德精神分析學說,闡述了抽象藝術如何通過再現潛意識來釋放內在心靈的原始快感,但他也必須承認,并不是每一種抽象藝術都能達到滿足心靈快感的目的。因此,抽象藝術所帶來的審美快感,被卡斯比特分成了積極的與消極的兩個方面。下文將以歐洲抽象派繪畫、美國抽象表現主義和觀念抽象三種藝術形式為例,闡釋卡斯比特如何將兩種抽象藝術引發的情緒加以區分。

如前所述,卡斯比特認為純粹抽象的藝術不是對現實世界的接受,而是通過藝術創作來實現某種自我保護,這一切都源于對現代社會時間的碎片化、空間的開放性之不滿。那么這是否意味著藝術應當遵循連貫、統一、完整的時空規律呢?如果以此類推,恰恰是具象藝術而非抽象藝術才能恢復藝術與現實之間的秩序,為何卡斯比特反其道而行之呢?事實上,卡斯比特之所以認為現代社會的時空結構對藝術本身構成威脅,是基于物質現實越來越侵犯到了藝術世界中那個全知全能并且充滿神秘主義的領地,從而阻礙了藝術創作對于現實的超越,亦即藝術作為獨立于物質現實之外的 “絕對幻覺”的合法性[22]。對此,卡斯比特再次引用了弗洛伊德的論述:

在我們的文明中只有一個領域還維持著思想的全能性,那就是藝術的領域。只有在藝術中,一個被欲望所消費的人仍然可以表現出某種與那些欲望的達成所相似的東西,相應的他所做的產生了情感上的效果——多虧了藝術性的幻覺——這仿佛就是真實的某物。人們公正地稱此為“藝術的魔力”,并將藝術家比做魔術師。但這一比擬或許比人們聲稱的更為重要。毫無疑問,藝術并不始于“為藝術而藝術”。藝術為沖動所服務,而今這種沖動大部分已經消亡。在這當中我們或許要懷疑那些神奇的力量是否還存在了。[23]

萊因哈特《無題》,布上油畫,1953年

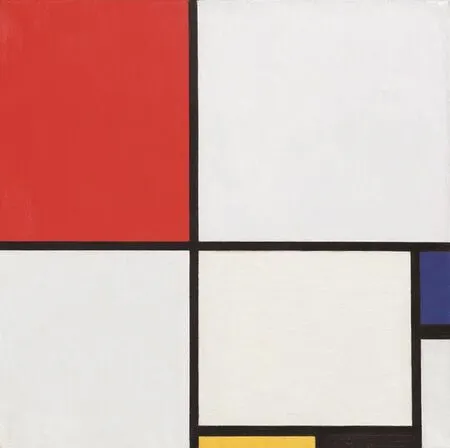

蒙德里安《構圖3:紅藍黃》,布上油畫,1929年

保羅·克利《老人像》,布上油畫,1922年

紀實攝影:工作中的波洛克

馬克·羅斯科《紫上黃》,布上油畫,1956年

康定斯基《構圖6》,布上油畫,1917年

由此,卡斯比特再次強調了他的觀點:藝術是先驗的,是為人類的原始沖動而生的。這在美學、現代性等學術語匯誕生之前就已經被注定了,如同孩童時期我們總是受到潛意識的驅使來實現自身的欲望。現代社會的到來終結了藝術通過此種“神奇的魔力”改變現實的可能性,那么藝術還能如何反作用于現實呢?弗洛伊德給出的答案是:“除了追求幻覺,別無其它。”[24](It does not seek to be anything e1se but i11usion)這在卡斯比特的筆下演繹為“只有藝術的藝術”(nothing but art),而抽象藝術正是獨立于現實之外,并且超越了生活與自然的精神產物[25]。

在此基礎之上,抽象藝術仍然在現代社會中不遺余力地開拓自身以影響現實,但它所能做的只有對人類精神世界的拯救,而非對現實世界的拯救。在《抽象繪畫及精神無意識》一文中,卡斯比特區分了康定斯基、蒙德里安所代表的歐洲抽象派繪畫與羅斯科、馬瑟韋爾所代表的美國抽象表現主義繪畫。在卡斯比特看來,前者試圖將人們從現代社會的物質主義中拯救出來,后者則努力掙脫現代社會的疏離。二者的相同目標,是通過藝術來實現自我完滿與快樂,實現“心靈的健康”(hea1thy-minded)[26]。然而,隨著現實力量與藝術力量的對比日益懸殊,康定斯基式的、以藝術救贖社會的理想也逐漸退場,取而代之的是更為自我封閉的美國抽象繪畫。正如卡斯比特所言:“在康定斯基和蒙德里安試圖拯救物質主義社會之處,羅斯科與馬瑟韋爾則試圖拯救他們自己的靈魂。”[27]由此,如果說歐洲抽象派畫家所做的努力仍然帶有一些積極樂觀的色彩,美國抽象表現繪畫則呈現出了藝術進一步疏遠現實的消極姿態[28]。

如果說現代生活飛快的節奏與異化的景觀確實讓現代人多少處于“病態”的精神危機中,那么,早期歐洲的抽象畫也的確帶有心理治療的成分。正如康定斯基采用富有律動感的線條與色彩以及相對和諧的幾何形態,確實能夠傳達出畫面中的樂觀主義治愈性色彩。在《論藝術的精神》中,康定斯基非常有效地將藝術創作類比為精神培養的通道:

精神如同肉體,能夠通過經常的鍛煉得到加強。人要是不注意身體,就會日漸消瘦,至孱弱無力。如果精神得不到精心培育,也會枯竭衰敗。藝術家天生的情感才華,不能將其埋入塵俗之中。藝術家要懂得如何陶冶他的精神。[29]

關于色彩,康定斯基精確歸納出了各類色系給人帶來的情緒反應,并將色彩與音樂相比較:如黃色“使人感到心煩意亂。他刺激、騷擾人們,顯露出急躁粗魯的本性……如果我們用黃色來比擬人的心境,那么它所表現的也許還不是精神病的抑郁,而是其狂躁。如一個瘋子總是漫無目標到處襲擊別人,直到他精疲力盡為止”。黑色“是毫無希望的沉寂。在音樂中,它被表現為深沉的結束性的停頓。在這以后繼續的旋律,仿佛是另一個世界的誕生”。藍色“是典型的天空色。它給人最強烈的感覺就是寧靜……藍色越淺,它也就越淡漠,給人以遙遠淡雅的印象,宛如高高的藍天。藍色越淡,它的頻率就越低,等到它變成白色時,振動就歸于停止。在音樂中,淡藍像是一支長笛,藍色猶如一把大提琴,深藍色好似倍大提琴,最深的藍色可謂是一架教堂里的風琴”[30]。凡此種種,皆證實了康定斯基抽象創作的精神源泉來自藝術家對藝術治愈心靈而非再現客觀現實的信念。如果說康定斯基那歌唱般的抽象創作是優美的,羅斯科筆下那莊嚴肅穆的色塊則給人以“崇高”的美學經驗。由此切入抽象藝術的精神分析層面,卡斯比特無疑作了大量科學實證的研究。

而觀念抽象——如果我們將其定義為以馬列維奇“至上主義”為鼻祖的話——事實上做到了從一開始便與現實世界所預期的藝術分離開來。正如卡斯比特所言:“馬列維奇退回到了一種絕對純粹的狀態,這種狀態既在藝術之外,又在自然之外。換言之,他的創作既不是人們對藝術的一般理解,也不是人們對自然的普遍感知。”[31]從這個意義上,與馬列維奇一脈相承的還有以萊因哈特(Ad Reinhardt)為代表的極簡主義抽象藝術。觀念藝術最大限度地抽離主體性、敘事性和表現性的實踐,其實可以追溯到極簡主義的藝術創作。1962年,極簡主義藝術家萊茵哈特撰寫了《藝術作為藝術》一文,其中他指出:“五十年來的抽象藝術所表現的一個對象,就是把藝術作為藝術而不是別的任何東西來呈現,只把它做成藝術這樣一件事,將它與別的東西分離出來,不斷地去定義它使其更加純粹和空洞。”[32]

除此之外,萊因哈特還提出了他的《新學院的十二原則》。這十二原則分別是“沒有質感、沒有筆觸、沒有線條、沒有形式、沒有設計、沒有色彩、沒有明暗、沒有空間、沒有時間、沒有大小或沒有規模、沒有動靜、最后是沒有對象”[33]。

這種“無形、無色、無象”的觀念創作,在卡斯比特看來更加符合藝術的超越性。不同于對物質世界的具體感知,萊因哈特通過單色畫將抽象藝術的純粹性推向了極致,其中暗含著更為強烈的自我意識[34]。在諸多關于現代性的讀物中,我們認識到印象派以來的繪畫對光影、色彩的癡迷仍然意在捕捉現代社會生活的瞬時性,因而還停留在客觀現實的再現中。當繪畫中還留存色彩與光影的差別,便或多或少未能擺脫我們周遭的現實。萊因哈特以“無差別”的準則對繪畫進行的處理,則更進一步與現實分離出來。他的黑色繪畫顛覆了現代主義的媒介法則,暗含更為強烈的自我意識。由此,萊因哈特的觀念抽象采用更極端的方式從客觀現實轉向主觀現實,“提供了一種更為深刻的潛意識自覺性”[35]。

可見,以萊因哈特為代表的極簡主義藝術創作不但抽離了美學,也抽離了任何再現自然的意圖,用絕對的“空洞”來對抗曾經賦予藝術的“意義”,由此也呼應了卡斯比特論述抽象藝術作為一種“絕對幻覺”的本質屬性以及其“無中生有”的創作模式。

反思與結語

綜上所述,卡斯比特對抽象繪畫的論述可以說比抽象繪畫更為抽象,它超越美學與自然,留存人類潛意識當中的原始幻想;它同時又具有普遍性與永恒性,原因是潛意識在意識之前就已經產生,因而不會隨著時空的變化而變化。最終,抽象藝術還是一種全知全能的體現,因為它在自然現實之外維護心靈現實,在主觀性中塑造更切近人類本能的感性世界。抽象藝術如宗教一般神秘,卻始終處在自身的獨立王國中。就這樣,“只有藝術的藝術”誕生了,或者應該說,它一直存在,藝術家只是充當了潛意識的看護者。正因為此,卡斯比特繞過了傳統藝術史敘事的形式主義分析與藝術社會史,直接深入到個體心靈領域,并且發現了潛意識在藝術創作中歷來存在的、并且在觀念抽象藝術中被推向極端的形式——絕對幻覺。

由此可見,卡斯比特實則將現實劃分成了兩個區域,即心理現實和現實現實。前者是主觀的、先驗的、天然的,后者是客觀的、經驗的、人為的。在抽象藝術中,卡斯比特找到了一個更為符合人性本身的現實,即心靈的真實,因為它先于客觀現實而存在,并且不隨客觀世界的改變而消失。藝術家的任務,再也不是復刻那些我們目之所及的客觀現實,也不是創造一種新的現實,而恰恰是單純地保存我們生而有之的心靈現實。這個任務看似簡單,實則卻隨著客觀現實的高速運轉,越來越難以捕捉。在成年人的世界中,追尋潛意識之中的心理現實,時常需要以拋棄客觀現實的理智與認知為代價。而那些成功捕捉留存了心靈現實的抽象藝術,理所當然地成為了最接近原始本性,亦是最具超越性的遺跡。

那么,抽象藝術能否通過再現心理現實的語言,介入到現實中呢?在大部分情況下,這種情形因兩種現實的矛盾而變得越來越不可能。但卡斯比特仍然例舉了保羅·克利的繪畫,說明心理現實如何能被現實現實所識別與理解。卡斯比特意識到,保羅·克利在他極具原始性的表達中,仍然保留了具象的成分。他筆下看似涂鴉的形象實則展現了意識的歷史與潛意識被拋棄的過程,同時又避免了極端的純粹形式,從而挽救了原始感覺的遺失[36]。以此類推,卡斯比特所界定的抽象藝術也并不局限于形式的再現與非再現,而是其在多大程度上反映了我們潛意識運行的軌跡,程度越大,則越接近抽象藝術的本質。

卡斯比特對抽象藝術的心理分析多少帶有一些神秘主義的成分,但無論如何,他為我們展示了當代藝術批評介入藝術作品的多元性。現代藝術批評體系為我們灌輸了太多的理論話語,并從媒介內部與外部同時對作品展開難免過猶不及的闡釋。而卡斯比特并不把繪畫當作一種藝術媒介,而將其作為一種普遍的視覺機制。他對抽象藝術作為“絕對幻覺”的分析并不是純美學的,也并不嚴格地遵循精神分析的邏輯,由此體現了超越學術的藝術批評對人性更為深度的挖掘。然而從另一方面,絕對幻覺最終是要讓我們內心的那一重絕對真實浮現出來,但心靈的世界無可估量,抽象藝術究竟能否做到這點,也許還有待歷史的檢驗。

【注 釋】

[1]詳見:〔英〕羅杰·弗萊.弗萊藝術批評文選[M].沈語冰譯.南京:江蘇美術出版社,2010:118-130.

[2]Clement Greenberg.Modernist Painting[M]//C.Harrison& P.Wood eds.Art in Theory 1900-1990: An Anthology of Changing Ideas.Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 1992:755-756.

[3]〔德〕漢斯·貝爾廷.現代主義之后的藝術史[M].洪天富譯.南京:南京大學出版社,2014:12-30.

[4]如視覺文化研究專家尼古拉斯·米爾佐夫便指出:“我們必須遠離業已習慣的現代主義的時期劃分、敘事與典型標志,而創造一種更為流動的對現代性的認識,拋開中心與邊界、先鋒與古典這樣的概念,而代之以一條條關系與交互性的線索。”詳見:〔美〕尼古拉斯·米爾佐夫.身體圖景:藝術、現代性與理想形體[M].蕭易譯.重慶:重慶大學出版社,2018:13.

[5][36]Donald B.Kuspit.The Illusion of the Absolute in Abstract Art[J].Art Journal.1971,31(1):126,30.

[6]Donald B.Kuspit.The New Subjectivism:Art in the 1980s[M].Michigan: UMI Press, 1988: forward.

[7]Michael Hatt, Charlotte Klonk.Art History: A Critical introduction to its methods[M].Manchester and New York: Manchester University Press,2006: 174, 185.

[8]詳見 《關于弗洛伊德與列奧納多的一次藝術史研究》及 《弗洛伊德與列奧納多補記》等文論,詳見:〔美〕邁耶·夏皮羅.藝術的理論與哲學:風格、藝術家和社會[M].沈語冰,王玉冬譯.南京:江蘇美術出版社,2016.

[9]事實上,哈爾·福斯特還在創傷的基礎上對戰后新前衛藝術進行了細分,如將波普藝術納入“創傷寫實主義”、以超現實化的挪用、戲仿偽創作核心的觀念藝術則被定性為“創傷錯覺主義”。詳見:〔美〕哈爾·福斯特.實在的回歸——世紀末的前衛藝術[M].楊娟娟譯.南京:江蘇鳳凰美術出版社2015:140-164.

[10]筆者在此總結了卡斯比特在本書概論《為什么是繪畫?》一文中的核心論點,詳見:Donald B.Kuspit.The Rebirth of Painting in the Late Twentieth Century[M].Cambridge: Cambridge University Press, 2000:1-5.

[11][12][13][17]〔德〕恩斯特·卡西爾.人論[M].甘陽譯.上海:上海譯文出版社,1985:182,187,192,179.

[14][15][16][24[25][31]Donald B.Kuspit.A Freudian Note on Abstract Art[J].The Journal of Aesthetics and Art Criticism.1989, 47(2): 122,127,118,121,124,124.

[18][19][20][21]〔美〕邁耶·夏皮羅.現代藝術:19與20世紀[M].沈語冰,何海譯.南京:江蘇美術出版社2015:230-231、227,229,238,233-234、237.

[22]有關此觀點的闡釋,詳見:Donald B.Kuspit.A Freudian Note on Abstract Art[J].The Journal of Aesthetics and Art Criticism.1989, 47(2): 117-120.

[23]Sigmund Freud.Totem and Taboo [M].New York: Norton, 1950: 126.

[26][27][28]Donald B.Kuspit.The Rebirth of Painting in the Late Twentieth Century[M].Cambridge:Cambridge University Press, 2000: 71,64-66,68.

[29][30]〔俄〕康定斯基.論藝術的精神[M].李政文,魏大海譯.北京:中國人民大學出版社,2003:67,71-72.

[32]Ad Reinhardt.Art as Art[J].Art International.1962.轉引自:Dorothy C.Miller.Americans 1963[M].New York The Museum of Modern Art, 1963: 82.

[33]Ad Reinhardt.Twelve Rules for the New Academy[J].Artnews.1957:38.轉 引 自:Dorothy C.Miller.Americans 1963[M].New York: The Museum of Modern Art, 1963: 83.

[34][35]有關對萊因哈特單色畫的論述,詳見Donald B.Kuspit.The Rebirth of Painting in the Late Twentieth Century[M].Cambridge: Cambridge University Press, 2000: 91-100,95.