近十年國外智力障礙者社會交往研究進展

——基于Wos數據的可視化分析

韋天琪 魏壽洪

(重慶師范大學教育科學學院 重慶 401331)

一、引言

社會交往是指在一定歷史條件下,個體之間進行物質、精神交流的社會活動,包括了個體社會交往和群體社會交往兩種方式,對個體成長和發展具有重要意義。根據《精神疾病診斷與統計手冊》(DSM-5)的描述,不同障礙程度的智力障礙患者具有不同的社交表現,輕度智力障礙者社交互動不成熟、難以掌握社交線索,中度智力障礙者社交判斷、作決定能力受限,重度智力障礙者語言或語法使用非常受限,極重度智障者基本不能運用語言進行溝通交流[1]。智力障礙者在進行社會交往時存在的困難和挑戰,不僅導致與人交往的能力的降低,而且對其融入社會、適應社會以及生活質量造成影響,因此一直以來,智力障礙者的社會交往成為智力障礙研究與實踐的重要內容。國外關于智力障礙者社會交往的研究起步早,近十年來理論和實證研究不斷涌現,豐富了在該研究領域的成果。我國關于智力障礙者社會交往的實證研究少,干預手段具有局限性,并且缺乏理論基礎。因此本研究借助現代科學技術可視化分析軟件Citespace5.6.R2對國外近十年智力障礙者社會交往的研究進行系統梳理,以期為我國智力障礙者的相關研究進展提供借鑒和理論保障。

二、研究設計

研究者以Web of science為信息源,將“Social communication、 Social skill、 Social participation、 Social interaction”、“intellectual disability、mental disabled、intellectual developmental disorder”兩組主題詞相互組合進行高級檢索,時間跨度設置為“2009-2020”,檢索時間截止至2020年4月4日。本研究的納入和排除標準如下:一是文獻研究對象主要為智力障礙者;二是文獻研究內容主要為社會交往;三是文獻的來源機構為Web of science核心合集;四是文獻類型為article、review;五是文獻語種為英文。手動剔除無效文獻后獲得有效文獻448篇,以純文本的格式導出所選文獻。本研究采用定性法與定量法相結合的方式,借助Citespace5.6.R2可視化軟件進行共詞分析,根據具體的研究目設置參數值,對該領域的研究熱點、研究前沿進行探索。

三、研究結果

(一)文獻基本特征。研究者將從發文量(如圖1)、作者合作關系(如圖2)以及國家/機構合作關系(如圖3)三個方面分析文獻基本特征:

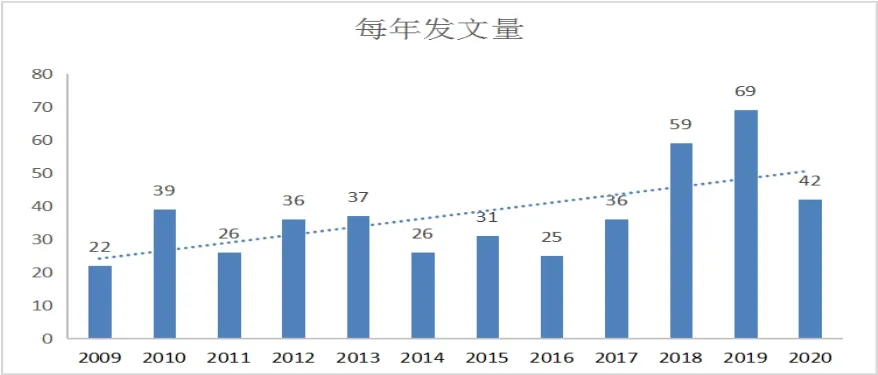

1.發文量:國外智力障礙者社會交往研究總體上呈現平穩上升的趨勢,期間文獻呈波浪式的增長趨勢,平均每年發文37篇。

圖1 智力障礙者社會交往研究領域的發文量

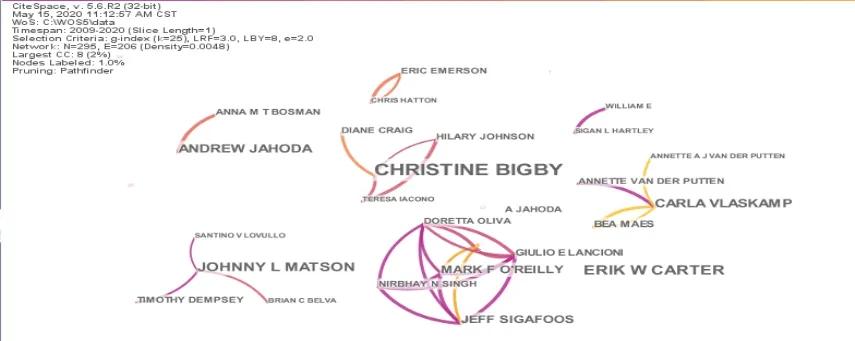

2.作者:從圖2節點數(968)和連線數(1738)得知共有968位作者被納入分析之中,根據普萊斯計算公式:M=0.749(Nmax)1/2,被納入分析的最多產作者的論文數為18,因此共有6位高產核心作者,分別是Christine B(18)、Johnny L M(11)、Erik W C(11)、Jeff S(9)、Giulio E L(7)。結合圖譜得知,影響力最大的作者為Christine B,其關注內容是中重度智力障礙者社會互動的現狀及得到的支持,文獻被引次數總計高達285次,與Hilary J、Teresa I等多位研究者進行合作。

圖2 智力障礙者社會交往研究領域的作者合作圖譜

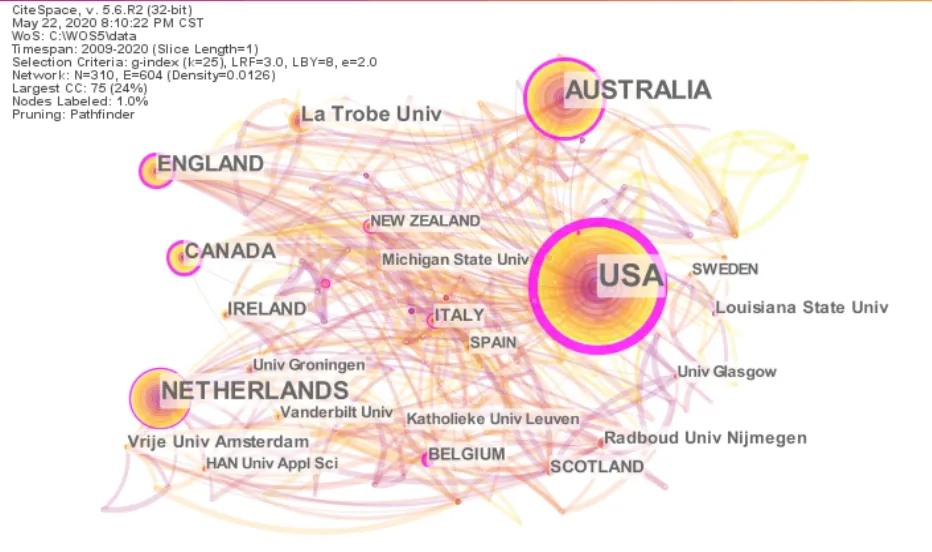

3.國家/結構:從節點數為310、連線數為604的國家/機構合作圖譜3得知,美國(136,0.48)、澳大利亞(63,0.19)、意大利(15,0.16)、西班牙(12,0.12)的頻次及中心性較高,處于國家合作的中心位置。頻次排名前五的機構有樂卓博大學(23)、阿姆斯特丹大學(13)、內梅亨大學(12)、格羅寧根大學(12)、路易斯安那州立大學(11),其中三所大學位于荷蘭。美國作為影響力最大的國家,與澳大利亞、加拿大等國家合作緊密,研究方向包括平板電腦技術等多種干預方式。

圖3 智力障礙者社會交往研究領域的國家/機構共現網絡圖譜

(二)研究熱點分析。為研究某一領域發展動向和研究熱點的方法,研究者對448篇文獻關鍵詞進行詞頻分析,數量和中心性排名前十的高頻關鍵詞如表1所示,重要關鍵詞Adolescence(青少年)的數量最少,但是中心性高達0.18。

表1 高頻關鍵詞表詞頻表

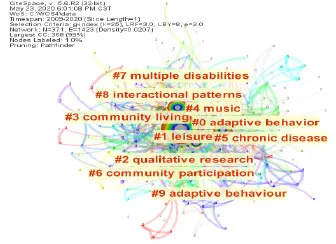

研究者設置參數形成關鍵詞聚類圖譜4,結合活躍文獻及以上分析,以下將從智力障礙者者社會交往背景 、社會交往特征、社會交往影響因素以及社會交往干預方式四個方面對近十年國外智力障礙者社會交往研究的特點進行具體描述。

圖4 智力障礙者社會交往研究領域的關鍵詞聚類圖譜

1.智力障礙者社會交往背景。近十年來,研究者將智力障礙者社會交往的背景從學校交往轉移到社區交往,強調智障者的社會交往是在以“社區”為本位的多種環境中進行。具體有:(1)以“社區參與”為主題的政策指導。2006年頒布的《聯合國殘疾人權利公約》對殘疾人融入社區、得到同伴支持等社會權利做出明確規定[2],此外,《澳大利亞殘疾人服務法案》也明確指出殘疾人要“成為社區的重要成員并參與社區生活”,為智力障礙者提供支持以培養智力障礙者的歸屬感[3]。(2)促進社區參與的智力障礙者社會交往環境分類。根據智力障礙者在社區中的參與程度可以分為社區存在、社區相遇和社區參與三種類型,社區存在(Community presence)是指雖然智力障礙者生活在社區內,但是不與他人接觸,社區相遇(Community encounters)是指在社區環境中智力障礙者與陌生人之間的短暫或連續的接觸[4],社區參與(Community participation)則是智力障礙者在社區中參與程度最高的一種類型。智力障礙者在進行“社區參與”時的環境又可以分為隔離的、半隔離的和綜合的三種類型,隔離的社交只發生在智力障礙者之間,半隔離的社交擴大到與家庭成員、與社區成員以及進行網絡社交三種類型,綜合環境是提升智力障礙者社會交往能力的最佳環境[5]。

2.智力障礙者社會交往特征。通過對文獻進行分析,智力障礙者在進行社會交往時表現出以下三點特征:(1)智力障礙者具有社會交往動機。智力障礙者在社會交往中雖然會遇到種種困難,但這些困難由于缺乏相關技能(如社交技能、功能性游戲技能、理解水平)而非社會交往動機[6],一項關于友誼質量的綜合報告顯示,智力障礙者對“朋友”的定義是積極的[2],可見智力障礙者雖然伴有認知能力等缺陷,但渴望自己擁有朋友并參與到社會交往中。(2)智力障礙者對友誼滿意度不高。研究發現44%的智力障礙者對朋友數量感到不滿意[7],平均每一名智力障礙者只有3個朋友[8],可見智力障礙者與正常個體之間的社交互動的親密程度和互動頻率都較低;(3)智力障礙者在進行社會交往時語言使用多于非語言使用。智力障礙者語言發展能力較差,在進行社會交往時主要依賴于非語言的形式,如面部表情、運動、身體姿勢或肌肉張力[9],Hetzroni在運用校本情境教學進行干預后發現,智力障礙者使用語言的能力有所提高,而使用非語言的能力沒有改變或者提高不明顯[10]。

3.智力障礙者社會交往影響因素。從已有文獻來看,智力障礙者的社會交往能力的影響因素可分為個體和環境兩方面。具體來看:(1)在個體因素方面,智力障礙者社會交往不僅受到年齡因素影響,還會由于溝通技巧缺乏、溝通需求未被滿足或全部滿足而不能擁有親密關系[11],挑戰性行為也是影響智力障礙者社會交往的因素之一,研究發現具有重復刻板行為以及自殘行為的智力障礙人往往社交更為困難[12]。(2)智力障礙者社會交往受到安置方式以及社會態度等外界環境因素影響。Tipton發現雖然智力障礙學生每天花費40%的時間在通識教育課堂,但由于輔助專業人員的全程陪伴限制了社交范圍,幾乎是在“隔離”的環境度過的。[13]智力障礙者依賴家庭成員和社區人員的支持來擴展社會網絡,但社區人員的消極態度影響了智力障礙者建立友誼和發展社會關系的能力。[14]

4.智力障礙者者社會交往干預方式。

(1)現代輔助干預手段是指在一定硬件結構基礎之上,運用多種軟件進行。本研究中將現代輔助干預手段大致分為以下三種:①擴大和替代溝通系統(AAC)。包括單獨的AAC系統(如姿勢、手語)、低科技的AAC系統(如通信板)、高科技的AAC系統(如移動設備)三種方式,高技術AAC系統是運用技術最復雜的一類,適用年齡范圍廣,近年來,由于移動技術的可獲得性和便攜性,高科技AAC系統的使用越來越普遍。很多實證研究指出能夠提升和改善智力障礙者社交能力。[15]②視頻示范(VM)和基于視頻的示范(VBM)[17]。指智力障礙者通過模仿整段視頻學習社會交往技能,與模仿、實踐或小組討論相互結合對智力障礙者進行干預,可提高智力障礙者對社會情境的理解程度和社會交往能力[16]。③其他互聯網技術。互聯網技術由于具有針對性、趣味性和不受時空限制等優點被廣泛應用于智力障礙者的社會交往研究領域中,比如博客、Kirana應用程序、智能手表中的WEL程序、平板電腦技術,在促進同伴互動與人際交往等方面均取得積極成效。

(2)傳統輔助干預手段則需要研究人員制定相關指導計劃,在多種人力資源的指導與支持下完成。本研究將從智力障礙者的照顧者、同伴的角度來說明說明非技術輔助手段。①通過對智力障礙者的照顧者進行“如何培養孩子的社交能”培訓、實施“快樂父母計劃”,或者教導照顧者使用具體策略比如自我控制技能、憤怒情緒管理技能、積極互動技能、塑造新行為的技能以及角色扮演的技能,不僅可以提高智力障礙者照顧者的社會適應能力,改善家庭關系以及智力障礙者的適應性[18];②同伴指導計劃(又稱同伴中介干預),是一種在研究人員指導下,培養智障個體與正常個體友誼的有效干預手段,包括角色示范、接受-確認等多種發展友誼的活動,可以為智力障礙者和正常個體之間構建一個結構化的環境,讓他們在自然真實的環境中發展互動技能,從而提高了智力障礙者的社會交往能力和自主獨立性[19]。

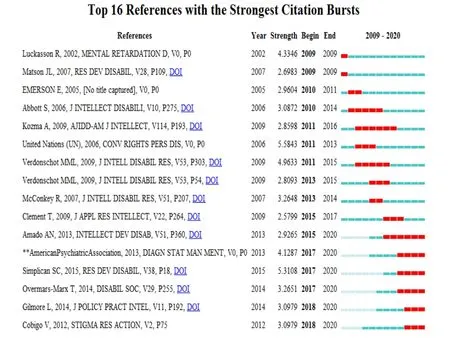

(三)研究前沿分析。

1.早期研究前沿。2009年的研究可歸納為早期前沿研究,如圖所示包括3篇突現文獻,其中有1篇與本研究主題“社會交往”無關,因此剔除。早期研究將社會交往及參與互動能力作為智力障礙兒童支持系統的重要組成部分[20],并發展一些量表評估其社會互動狀況,其中ADI和ADI-R量表表現出良好的信度和效度[21]。

2.中期研究前沿。2010-2017之間的研究歸納為中期研究,如圖所示包括9篇突現文獻,剔除1篇與本研究主題“社會交往”無關的文獻,對其余8篇文獻進行分析,研究內容可以分為以下三個方面:(1)智力障礙者在進行社會交往時遇到的挑戰。主要包括缺乏必要的知識和技能、服務人員的支持類型較少、社區缺乏便利設施以及社區人員的消極態度[22];(2)智力障礙者的居住環境與其友誼規模有關。小規模的社區生活要比大規模的社區生活更具優勢,校園風格的住宅在促進智力障礙者社會融入的效果最低[23];(3)以“去機構化”和“去制度化”為背景對智力障礙者社會交往進行研究。隨著“去機構化”運動的興起,主流社會開始提倡為殘疾人建設包容性社區,這將為智力障礙者進行社會交往帶來更多機會,在此背景下智障者越來越多地在社區環境而不是隔離環境中生活和與他人互動,但是在具體實施起來存在難度;(4)健康因素對智力障礙者社會交往產生影響。研究發現流行性肥胖、體重不足、身體活動水平因素都與智力障礙者的社交問題行為有關,其中,社區參與程度和肥胖程度存在正相關,體重不足與智力障礙者的心理敏感程度和工作積極性呈正相關,身體活動水平與智力障礙者的抑郁水平、挑戰性行為、認知能力下降呈負相關[22]。因此相比于早期前沿,中期前沿更多地把目光轉向了智力障礙者個體,在“去機構化”和“去制度化”的背景下,從個體所處的小環境中探討社會交往所遭遇的困難和挑戰。

3.最新研究前沿。2018-2020之間的研究歸納為最新研究,如圖所示包括7篇突現文獻,剔除1篇與本研究主題“社會交往”無關的文獻,對其余7篇文獻進行分析,研究內容可以分為以下個方面:(1)智力障礙者進行社會融合的影響因素。從整體上可以分為個體特征(技能和知識)、非專業的支持(來自家人、朋友和陌生人的支持)、專業的支持(專業者提供的支持)、鄰居特征(與鄰居的聯系)、政府政策(聯邦和地方政策)[24];(2)智力障礙者的社會融合和社區參與現狀。研究者不僅對研究現狀進行了總結,同時指出了爭論點和新興的研究問題,隨著服務和支持工作的發展,智力障礙者逐漸脫離隔離的環境,但是與正常青少年相比,智力障礙青少年在友誼發展上表現出親密水平低、積極互動少的特點[13];(3)智力障礙者在進行社會交往時具有孤獨感。這不僅限制與他人社會交往和情感體驗的機會,還會導致智力障礙者認知能力、生理和心理健康能力的下降[25];(4)智力障礙者社會融合的理論研究。“社會融合”的定義主要包括人際關系和社區參與兩個方面,是指智力障礙者充分和公平地獲得社區資源、參與社區活動,與家人、朋友和熟人建立關系,并有一種群體歸屬感,它代表的不僅僅是身體上的存在,而是真正參與到主流社會中[26],基于此,Stacy構建了智力障礙者社會網絡和社區參與的生態模型,該生態模型受到個人和政治等其他因素的影響[5]。相比于早中期前沿,后期前沿趨向于將智力障礙者置于整個社會大環境之中,從個體特征、社會支持、國家支持等不同層面總結,該時期的研究更具有多元化的視角,更具有深度以及全面性。

圖5 該研究領域前沿分析圖譜

四、討論與建議

(一)以實現智力障礙者生活質量和社會融合導向,提升其社會交往能力。國外對智力障礙者社會交往的研究是處于不同社會背景的,從基于政策的“去機構化”到社區參與生態模型,再到現在大力提倡的“社會融合”,從關注個體到個體的社會參與以及生活質量,國外研究者始終對智力障礙者社會交往給予關注,而我國對該研究領域關注程度不足。因此,首先要促進該群體真正的社會參與,引導其持續地、頻繁地、主動地與他人互動。其次,了解該群體在環境中的社會交往需求,挖掘潛在的家庭因素與社區志愿服務相互結合,以實現信息交流的無障礙。最后,我們要對智力障礙者進行適當的社會交往干預和訓練,匹配相應支持資源,最終提升智力障礙者的內在價值感和幸福感。

(二)關注大齡智力障礙者的社會參與機會。國外研究者對大齡智力障礙者關注較多。與智障兒童相比,由于社交技能的缺乏和用人單位的偏高要求,有限的就業機會和較低的社會包容度導致大齡智力障礙者的社會參與受阻。社會交往是智力障礙青年實現社會化的重要途徑。我國雖然有《殘疾人保障法》對殘疾人就業和勞動的權利做出說明,但是國內在該領域的研究對象集中智力障礙兒童、智力障礙青少年以及少數智力障礙青年,并未對大齡智力障礙者給予充分關注。基于此,我國應在該研究領域縱向延伸。首先在個體層面,充分了解大齡智力障礙者就業需求和興趣,為其提供就業培訓、工作實習等社會參與機會。其次在社會層面,社區工作人員在其生活的環境中積極搭建平臺,每周創設至少1-2個不同場景的角色設定活動,在提高了社交能力的同時培養簡單的職業技能。最后在國家層面對大齡智力障礙者就業提供政策上的支持,對智力障礙者的用人單位加大福利政策的傾斜,提升社會包容度。

(三)重視個人健康對智力障礙者社交能力的促進作用。綜合國外已有研究發現,智力障礙者社會交往與個人健康因素有關。由于自身缺陷,照顧者對智力障礙者的飲食、起居全方位管理,因此智力障礙者的身體質量越來越低,肥胖程度加重,導致智障個體居家時間變長,與人互動的機會受到限制。而我國在對該研究領域沒有給予充分關注。因此,一方面,在促進智力障礙者家庭互動的同時,我們應鼓勵并帶動智力障礙者走出家門。另一方面,我們要注重在體育活動中提升智力障礙者與他人的互動,相對于高強度、大運動的無氧運動,慢跑、步行等強度低、有節奏、持續時間長的有氧運動更適合智障學生,按照由易到難的活動順序使智力障礙者參與進來,保證智力障礙者的定期、長期的參與,以取得良好效果。

(四)借助科技手段對智力障礙者進行干預。國外研究者借助現代技術對智力障礙者社會交往進行干預,具有創新性、復雜性和靈活性。在我國,各種干預手段的使用存在地區差異且使用程度較弱,近幾年才開始對特殊兒童進行輔助溝通系統的實證研究[27]。基于此,在干預內容上,由于智力障礙者的非語言技能較差,語言技能干預手段不一定適用于非語言技能,因此,我們要將智力障礙者的非語言技能作為研究重點,關注智力障礙者的面部表情和肢體語言的運用。在干預手段上,根據現有能力水平選擇干預手段,對具有溝通障礙的智力障礙者,僅僅采用人工輔助存在難度,因此要借助現代技術、將線上和線下兩種方式對其進行干預。最后在干預情境上,我們要將干預內容泛化到多個情境之中。在家庭中,我們對照顧者進行培訓,引導智力障礙者與父母進行良好互動;在學校中,觀察智力障礙者課堂上與同伴的互動表現和問題行為,增加學校環境包容度;在生活中,借助現代技術創設購物、就餐等虛擬場景,增加智力障礙者與陌生人的互動機會,降低孤獨感以及其他消極情緒體驗。如何將現代技術應用到我國整個智力障礙教育服務體系中,將是我國研究者值得思考的問題。