仁者無敵:被坑24萬的我“劫”走哥們女友

蕓草

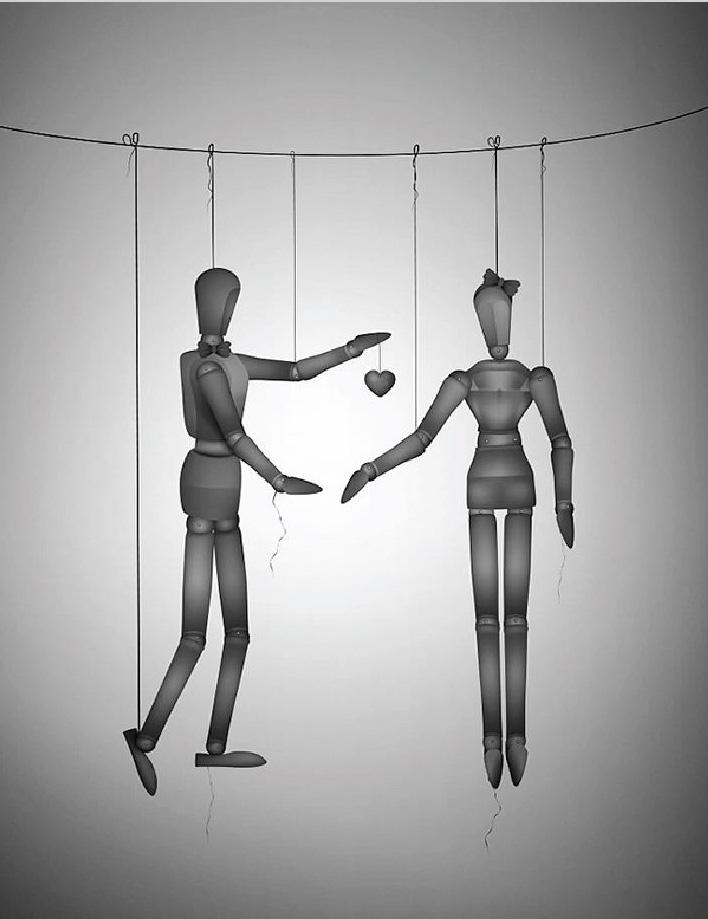

如果對你幫助最大的好兄弟背叛了你,拐走了你的一筆賠償金,你該怎么辦?本文系采訪所得,為方便敘述,使用第一人稱——

獨在異鄉:偶遇一對暖心情侶

2020年9月初的一天,一個陌生郵箱發來了一封郵件:“我是陳峰,見個面可以嗎?”我很驚訝,這個16年前拐走我的工傷賠償款后人間蒸發的兄弟,怎么突然出現了?

我叫吳浩,今年40歲,吉林人。2003年,我孤身到日本留學,在一次聚會中認識了老鄉陳峰。陳峰早來日本兩年,讀經濟管理專業。他對未來很有規劃,計劃從專門學校畢業(兩年制)后,還要升學讀修士(等同于國內的碩士),然后在日本創業。

我到日本三個月后,快沒有生活費了,日語又不好,四處找不到工作時,陳峰二話不說,立馬把我介紹進他上班的工廠。廠方給他一個推薦新人獎。他把獎金送給了我,說我剛來比較缺錢。我堅決拒絕,但在內心深處覺得這人很真誠。

剛開始在工廠干活,因為是新人,語言不熟,我經常被日本人欺負。一次,一個上了年紀的日本人到了飯點還不讓我走,讓我做他沒有做完的活,剛好被來找我一起吃飯的陳峰看到了。他直接沖上去理論,那個日本人欺軟怕硬,再不敢欺負我了。

更讓我感動的是,他和女朋友每次約會吃大餐,都會想著打包一份帶回來給我。獨自在異鄉,能遇到陳峰這樣真誠熱心的兄弟,我很感激他。

2004年,為了方便彼此照應,我們在各自的學校中間位置合租了一套公寓。我們對未來充滿期望,總想找機會干一番事業。我綜合考察后,認為物流方面創業前景更好。之后,我寫了一份詳細的物流企業方案,陳峰也非常贊同。但唯獨缺少啟動資金。我們商量好,盡快在一年左右把啟動資金賺出來,然后注冊公司。

沒想到,可能因為壓力太大,休息不夠,我打工時出事了。在我打工的車間,有一個工作環節是把燒沸的水倒掉,然后換上干凈的水。那個大鍋邊上有個按鈕,按住往自己身邊移動一下,鍋口會向另外一邊傾斜,熱水就流出去了。那天我有點走神,竟把按鈕方向按反了,鍋向我這邊傾斜過來,滾開的水“嘩”地直接灌進了我的水鞋里。

我慘叫了一聲,第一反應就是把水鞋脫掉,然后痛得癱坐在地上。工廠負責人立馬打了急救電話,把我送到醫院。經過醫院檢查,我的雙腳被鑒定為二級燙傷。在無親無故的異國他鄉,遭遇這種意外,我心里很難過,擔心雙腿以后出現問題了怎么辦。

當天傍晚,陳峰的女朋友林欣下課后來看望我,還帶來了我喜歡吃的葡萄和梨。在日本,我們平時基本不買水果吃,即便是買也只買最便宜的香蕉,幾個月才會奢侈地去買一串葡萄來解解饞。

林欣是遼寧人,年齡比我小兩歲。她長得不算漂亮,但身材勻稱,性格開朗,做事也特別認真。

她的笑容很有感染力,給人一種世上沒有什么困難解決不了的力量。每當我覺得過不去的時候,腦海中都會浮現林欣的笑容,渾身充滿了力量。

陳峰那段時間正忙于升學準備,還得打工,但他堅持和林欣一起每天來醫院看我,他還抽時間到網上查了不少燙傷康復案例。他告訴我,這種燙傷可以修復好,而且留后遺癥的概率很小。

那些資料給了我很大的信心,讓我重新振作起來。我讓陳峰把日語的學習材料帶到醫院,開始利用這段難得的空閑時光來學習日語。

猝不及防:好哥們卷走賠償款

一個星期之后,陳峰讓我準備下印章、照片、護照、學校證明和傷殘鑒定書等一些復印件,看看能不能爭取些賠償,我讓他去我房間拿證件。

后來他具體和工廠負責人談了什么、簽署了什么協議,我都不清楚,也沒細問,因為我完全相信他。我覺得,事故的主要原因是我自己,工廠也出了醫療費,還照發工資,哪還會有什么賠償,也就是隨便發點補償金,夠吃頓大餐就不錯了。

讓我沒有想到的是,出院后,迎接我的不是兄弟的祝福,而是兄弟的背叛!

自從陳峰拿走那些材料后,他就來過一次醫院。他告訴我,接下來一段時間,他會很忙,可能沒有太多時間來醫院了。等我出院后回到公寓,他已經不在公寓,所有通訊方式都聯系不上。我第一反應他是不是出事了,便推開他的房間,發現房間收拾得很干凈,東西全部清空,明顯是有計劃地離開了。

為什么要不辭而別呢?我隱隱覺得和賠償金有關,但又不愿意用小人之心去揣測兄弟。我重新回去上班后,向主管打聽,得知陳峰已經辭職。

他到底為什么消失,真的是拿到了我的賠償金?一次下課路上,我看到一家律師事務所,便進去咨詢。最后,我花了5000日元(人民幣400元左右)在一位律師那里找到了答案。

原來,在日本,勞部動門有嚴格的規定,工廠發生這樣的工傷事故是一件很嚴重的事,除了醫療費報銷、工資照發之外,保險公司還有一大筆賠償金。律師告訴我,以我的情況,大約會有三百萬日元(當時約合人民幣24萬元)賠償。我深吸了一口氣,這些錢,對于今天的我們來說,也不是個小數目。

我第一個念頭是想報警。可是律師說,報警,把錢追回來的可能性非常大,但是時間會拉得比較長。陳峰將承擔刑事責任,屬于詐騙,會被遣送回國,并在日本留下黑記錄。

我腦子里一直空空的,他怎么能這么做呢?如果我報了警,他名譽全毀,我又怎能心安?我剛來時,陳峰幫了我那么多……并且,如果他坐了牢,他的女朋友也會跟著一起遭罪。一想到林欣那陽光般的笑容,我也不忍心讓她跟著陳峰遭罪。

我在心里不得不承認,自己其實還是喜歡林欣的,只是我把這種暗戀壓在了心底。

我到底該怎么辦?來日本后,我第一次聯系父親,向父親求助。父親一輩子都是個善良正義的人,聽我說完整件事情的來龍去脈后,他在電話那邊沉默了一會兒說:“古人說‘塞翁失馬,焉知非福,是有它的道理的,既然這筆錢還沒到手就不見了,也許,它可能不該屬于我們吧!記住這個教訓,以后遇事自己還是多長記性,多留個心眼。你別糾結了,也不要因為這個上火。人生,有時候失去的東西,會從別的地方補回來的。你要是沒錢了就跟爸媽說……”

經父親開導,我也認真地想了一下,那筆錢是挺多的,但也不是多到足夠一輩子不需要努力,不能因為這件事影響到自己的整個生活和學習的節奏。我需要的是更加努力地學習和生活,其余的交給時間。最后,我選擇了沉默。

沒想到的是,2010年,我和林欣竟意外相遇。當時我創辦了一家公司,我的合作方公司派人過來洽談合作項目,此人就是林欣。

在這之前,我已經聽說陳峰去了北海道,并且林欣和陳峰已經不在一起了。因為華人留學生本身就是一個小圈子,總會有一些消息傳過來。

我很想知道,當時林欣知不知道陳峰拐走賠償金那件事,他們為什么沒有在一起了。工作之余,我約了她好幾次吃飯,她都委婉拒絕了我。

終于,林欣答應一起吃飯,我們去了讀書時常去的一家店,走進店里有種物是人非的感覺。林欣除了變得會打扮外,還變得沉默了。難道這些年,她過得不開心?

幾杯酒后,林欣突然舉起酒杯說:“這杯酒給你道歉!雖然我是一年之后才知道陳峰做的那件事,但是也應該和你溝通一下,我卻沒有那個勇氣,這些年一直很內疚……”

原來,林欣并不知道陳峰拐走我的賠償金的事,她沒有跟陳峰去北海道,是因為她當時申請的學校在東京。知道內情后,林欣經常勸陳峰把錢還給我,而陳峰處于創業初期,壓力很大,兩人經常吵架,再加上異地戀,不久就分手了。

仁者無敵:遲來的道歉惹唏噓

我內心有種慶幸的感覺,至少林欣沒有一起騙我,我只是被一個人背叛。事情說開了,我們相處起來反而自在了。再次和林欣相遇,我發現自己還是很喜歡她的。但我沒有勇氣表白,擔心破壞了現在這種狀態,最后弄得朋友也做不成。

直到一天半夜,林欣突然打電話給我,說她肚子很疼,疼得受不了了,讓我送她去醫院。我穿上衣服駕車趕了過去,把她送到醫院。醫生檢查后告訴我,是闌尾炎,幸虧送得及時,否則闌尾穿孔就有生命危險。醫生給林欣做了闌尾切除手術。

林欣手術后,我覺得我應該鼓足勇氣改變現狀,不能因為過去的那些事而犧牲掉未來的幸福。

第二天,在醫院病房里,我向林欣表白了,她卻問了我一個問題:“你恨嗎?”我搖搖頭,說:“我們誰都不可能一直活在過去,得往前走,總是沉浸在過去,就會失去很多眼前和未來的美好。”

虛弱的她臉上露出開心的笑容,用日語說了句:“以后,請多多關照!”那就是答應的意思。

那天,我和林欣正式在一起了。

此后,我們也有意無意地漸漸從別人口中知道了陳峰更多的一些情況:他后來生意做大了,卻經常和別人一起去玩地下賭博。輸了想扳本,贏了總想贏更多,結果深陷在賭博里,也沒有心思忙公司的事,基本靠妻子管理。

直到他妻子知道陳峰不但賭博,還在大阪養了情人,失望透頂后,兩人離婚,陳峰凈身出戶。

他一個人從北海道開車到大阪,在大阪做司導,想借2020年的奧運會東山再起,但突如其來的疫情斷了他的希望。后來,又聽說陳峰被查出癌癥,情人也跑了,到頭來又只能租房住了。

陳峰的一個又一個故事,成了大家茶余飯后的談資。雖然,我無法做到對他以前的事完全原諒,但聽說他落魄,心里仍然很難受。

新冠疫情暴發后,在日華人都過得很艱難。創業者,基本所有公司都接不到新業務,都靠原來的業務在撐著,還得養著員工;開店的人,關著店門不能營業,還得付著高昂的店租。很多人挺不下去回國了,陳峰也是其中一員。也許這一別很難再見了,于是,他才用郵件嘗試約我見面。

周末,我按照郵件里的地址找到陳峰,十六年了,再次見面竟然又是在當初的這種出租屋,房型及布置和當初幾乎一模一樣。我不禁感嘆世事的輪回和時間的魔法。

陳峰才40來歲,本該是意氣風發的年紀,卻顯得特別蒼老,頭發留得很長,胡子似乎很久沒刮了,沉默寡言。他遞給我一把保時捷的車鑰匙,說:“別嫌棄,開過的,我也沒有什么了,這車本來也想賣的,但改裝了也不太好賣。就當抵債吧!”

我知道不接過來,他心里的愧疚只會越來越沉重,也許這些年他帶著心理枷鎖也不好過。于是,我接下了車鑰匙。得知他9月15日回國,提議說:“那回國前我們再聚聚。”他答應了一聲:“好!”我們都知道不大可能再聚了。

保時捷跑車不實用,而且養著又費錢,朋友幫忙賣了360萬日元(約合23萬人民幣)。這錢恰好和當年陳峰拐走的那筆錢差不多,一時間我很感嘆。要是早些年,他過得如魚得水的時候還給我,我會毫不猶豫地收下;可現在,他一無所有,還需要錢來治病,我心里有些復雜,最后和林欣商量,就把這些錢都給他吧。這些錢,對我們來說,有沒有都無所謂,對于陳峰來說,則是雪中送炭。

在陳峰回國前一天,我還是去送行了,并把賣車的錢都給了他:“過去的事情,我們已經清了。伯父伯母都老了,你還要看病,身上還是多帶點錢。以前的事情也不要一直放心上了,還是多往前看。”

陳峰一直沉默,不知道說什么,眼里閃著淚光。

最后,他突然抱著我,說:“兄弟,謝謝!當年的事情對不起!其實沒過多久我就后悔了,一直也沒有勇氣找你。”

自此一別,不知道今生是否還會再見?有時候會想,如果我在那個年輕氣盛的時候拿到那筆錢,人生又會混成什么樣呢?會比現在更好嗎?這天晚上下班回家,看著身邊的妻兒在一起玩耍,我似乎越發理解了那晚父親跟我說的話:“塞翁失馬,焉知非福。”

編輯/柴壽宇