丹青謎題

嘉樹

在2021年第6期和第8期《學(xué)與玩》上,我們共同經(jīng)歷了兩段丹青之旅,欣賞了自帶有趣故事的動物國畫,還通過人物畫了解了當(dāng)時的風(fēng)土人情。不過,你知道嗎?作為名畫,它們不光具有欣賞價值,還像蒙娜麗莎神秘的微笑一樣,藏著一些謎,等著我們?nèi)テ平狻?/p>

什么?破解謎題?你是不是躍躍欲試了?那我們先出兩道小題目,讓大家小試牛刀。

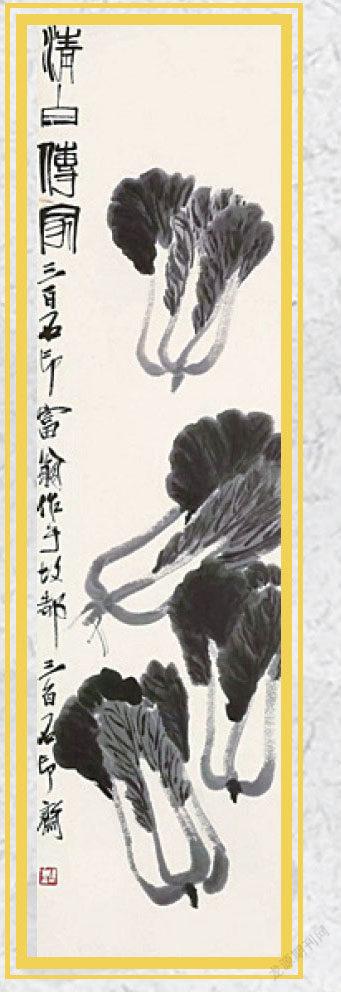

右邊是齊白石老人所畫的《清白傳家圖》。自古以來,名畫中的花鳥很多,蔬菜……可不多見。齊白石為什么要畫蔬菜?還那么喜歡以白菜為主角?還有,這幅畫為什么起名為“清白傳家”呢?

讓我們從欣賞畫作開始。看,這幅畫背景干凈,只畫了四棵白菜。菜幫潔白厚重,菜葉蓬松柔軟,似乎還散發(fā)著泥土的清香,讓人仿佛來到田園中。你是否從這幅畫中感受到了畫家對白菜的喜愛呢?

沒錯。齊白石喜歡吃白菜,常說“百菜不如白菜”。有一次,在小販的要求下,他甚至用一幅自己的白菜畫換了一車白菜回來,還笑說自己賺了。不過,作為畫家,他將自己喜歡的事物入畫,還含有美好的期盼,并將普通的白菜升華為藝術(shù)品。

在中國傳統(tǒng)文化中,白菜有著吉祥的寓意,諧音“百財(cái)”,有聚財(cái)、招財(cái)、發(fā)財(cái)、百財(cái)聚來的含意。此外,白菜還有一層含意,取自白菜的顏色和外形,象征清白,表示潔身自好、純潔無瑕。齊白石一生喜歡畫白菜,還在畫上題字“清白傳家”,表示要“清清白白地活,平平淡淡地過”。這是老人以自身的豐富閱歷勸導(dǎo)后輩做人處事要樸實(shí)厚道。

怎么樣?現(xiàn)在你知道齊白石畫白菜的秘密,以及為什么要題上“清白傳家”了吧?

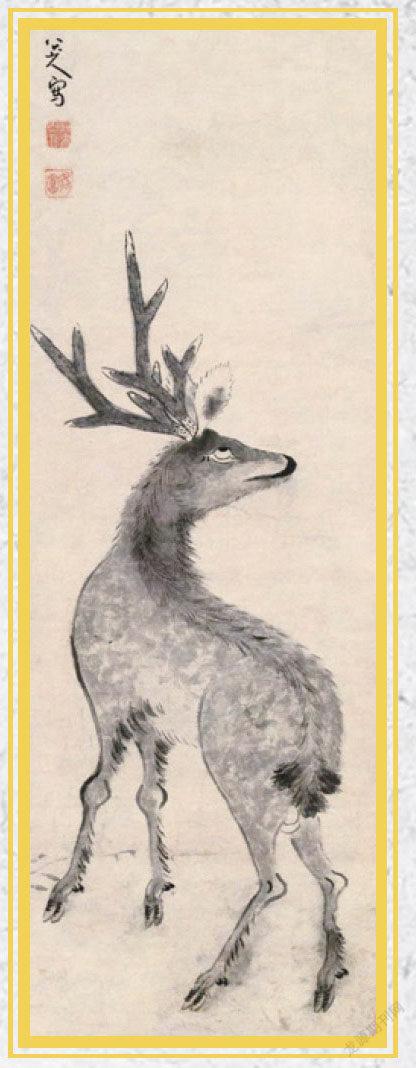

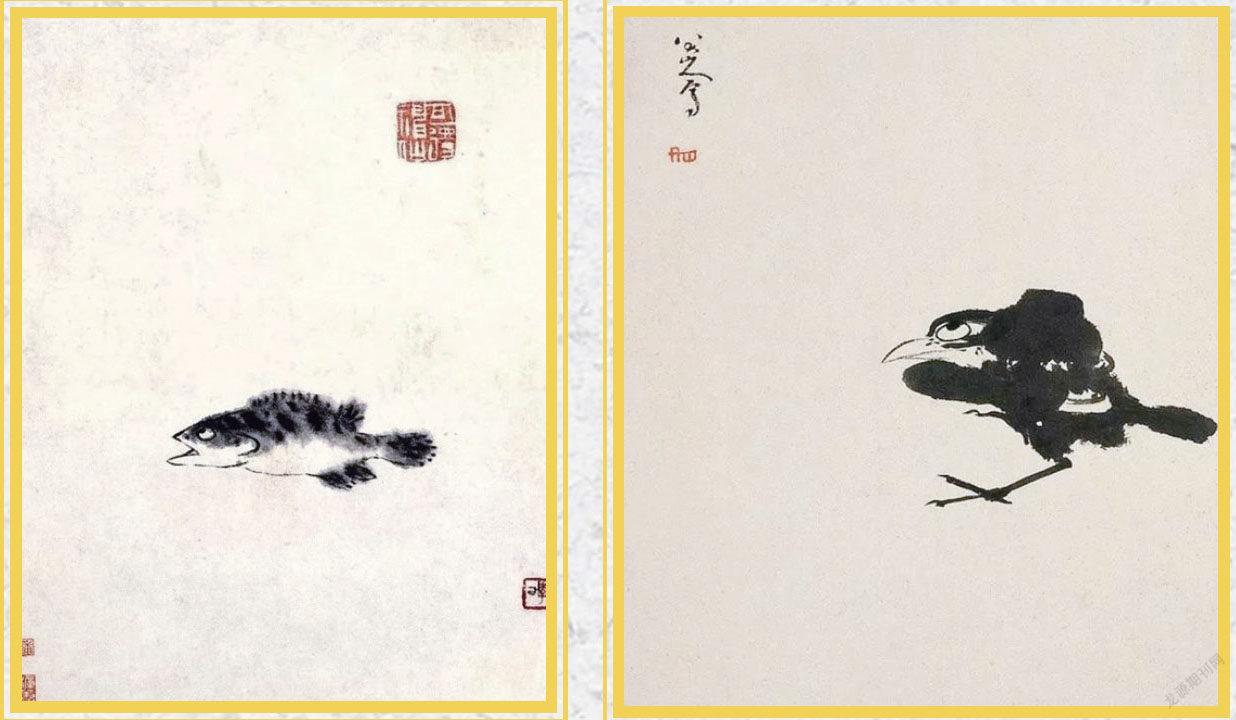

我們再來看幾幅畫。你發(fā)現(xiàn)了嗎?這些畫里,無論是魚、鳥,還是鹿,都翻著白眼。這可太奇怪了。翻白眼屬于微表情,是人們發(fā)泄不滿情緒的方式。生活中,我們很少能看到小動物翻白眼,那畫里的小動物是怎么回事?黑夜給了它們黑色的眼睛,為什么要用來翻白眼呢?

解鈴還須系鈴人,這還要從畫這些畫的畫家說起。畫這些畫的人號“八大山人”,真名叫朱耷。朱耷是朱元璋的直系子孫、皇族后代。正當(dāng)他意氣風(fēng)發(fā)的時候,1644年,李自成攻占北京,隨后清軍入關(guān),明朝滅亡了。作為明代皇族,朱耷一家自然成了被掃除的目標(biāo)。他曾想復(fù)國,后來發(fā)現(xiàn)復(fù)國無望,就在畫里畫各種“白眼”,來表示自己對整個人生和社會的厭惡和憤懣。如此看來,畫里這些小動物倔強(qiáng)的“白眼”,簡直就是他的代言。

還有,雖然紙上只有一只小動物,但是你不會覺得單調(diào),反而越看越有趣,簡直就是“少而不單調(diào),少而有味道”。這種有趣的畫法直接影響了后來的齊白石。

解開了這些小小的謎題,你是不是信心十足,要挑戰(zhàn)高難度的丹青謎題呢?那就正式開始吧。在解謎的過程中,你不妨把自己變成福爾摩斯,從隱藏的蛛絲馬跡中抽絲剝繭,去大膽猜測、小心求證,讓欣賞名畫變得更有趣。

說高士誰是高士

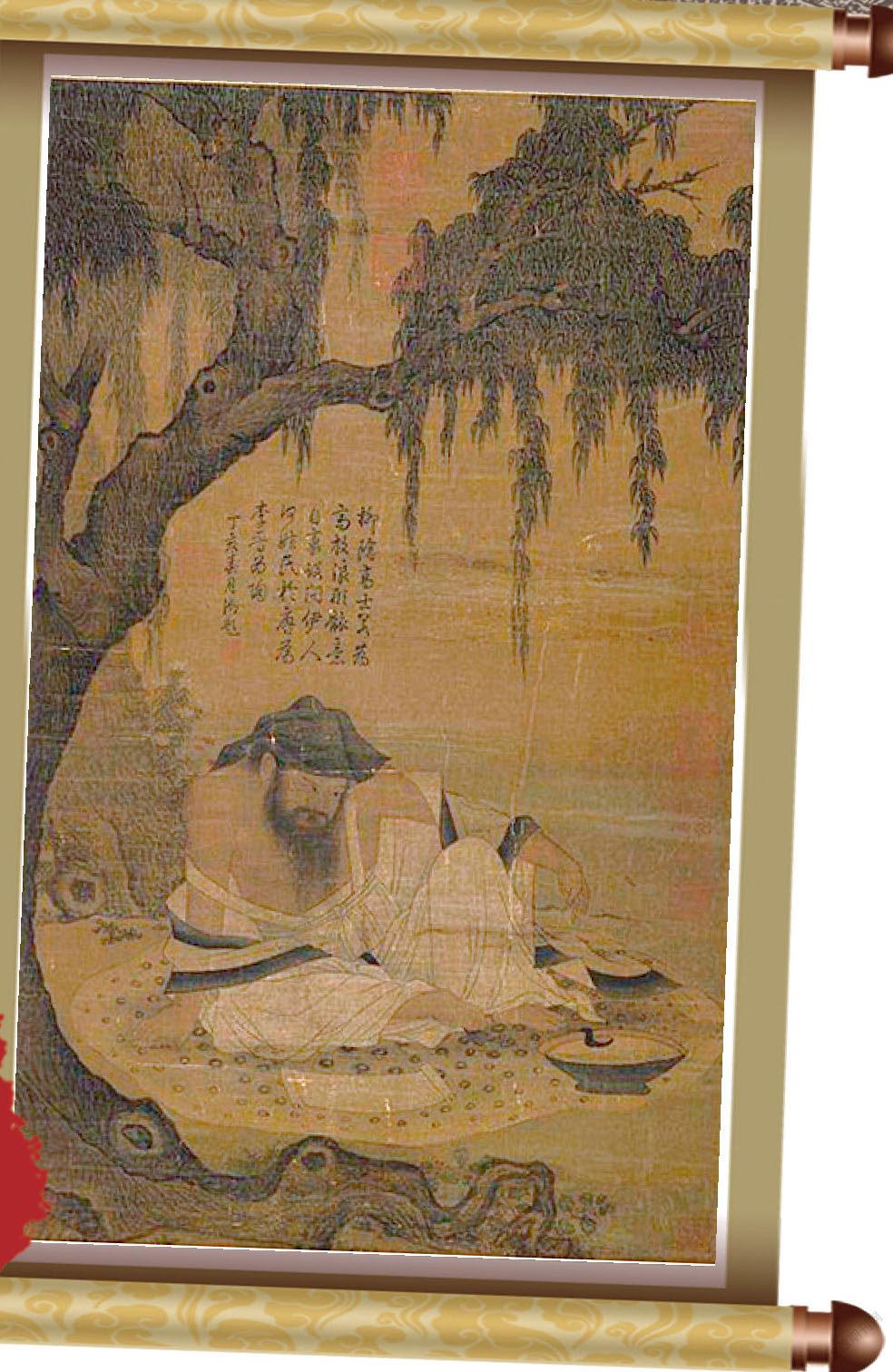

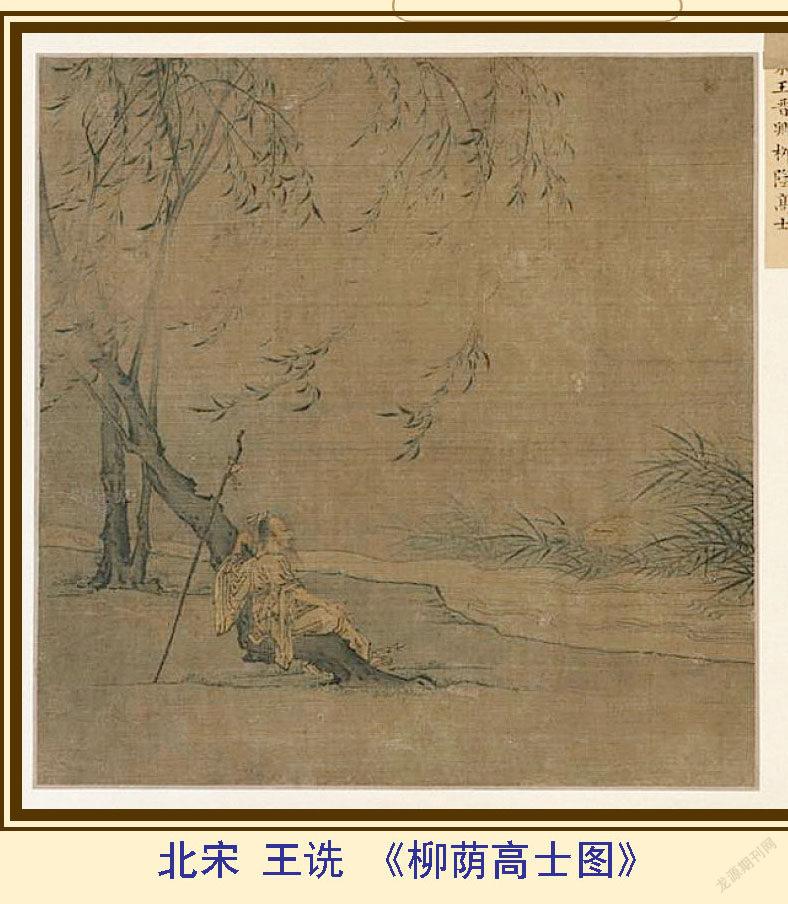

我們先從基礎(chǔ)款入手。這幅名為《柳蔭高士圖》的畫作,看起來比較簡單。畫中有一棵古柳樹,樹干彎曲遒勁,枝葉繁茂。在這棵樹的下邊,坐著一位老人,他長須飄飄,袒露著胸腹,頭戴著葛巾,赤著雙腳,坐在豹皮之上,身前有一幅展開的手卷,酒杯滿盈。此時的他,正低頭凝視著手卷。他或許是在看書,又或許在欣賞自己的作品。

看到這里,你心底是否升起一個疑問:他是誰?是畫家想象中一個代表“高士”的人物,還是確有所指?對此,歷朝歷代都有人心存疑惑,并力圖進(jìn)行破解。這其中,最有名的大概就是清朝的乾隆皇帝了。他對《柳蔭高士圖》非常欣賞,曾在畫上題詩說:“柳蔭高士若為高,放浪形骸意自豪。設(shè)問伊人何姓氏,于唐為李晉為陶。”意思是,這位高士如果是唐朝人,他就是李白;如果是晉朝人,他就是陶淵明。

乾隆為什么這么說呢?這還得從“高士”說起。高士,是指古代博學(xué)多才、品行高尚、超脫世俗的人,他們大多隱居在山野田園。中國歷代文人墨客都崇尚“士”文化,高士的歸隱與逸致,開拓了中國山林文化、田園文化,對中國畫的發(fā)展也具有重要的推動作用。從這方面看,李白和陶淵明都算是高士了。而且,他們都愛讀書、喝酒,因此這兩個人就初步入選了此畫的“主人公名單”。不過,到底是誰,還需要從更多的細(xì)節(jié)來進(jìn)一步判斷。

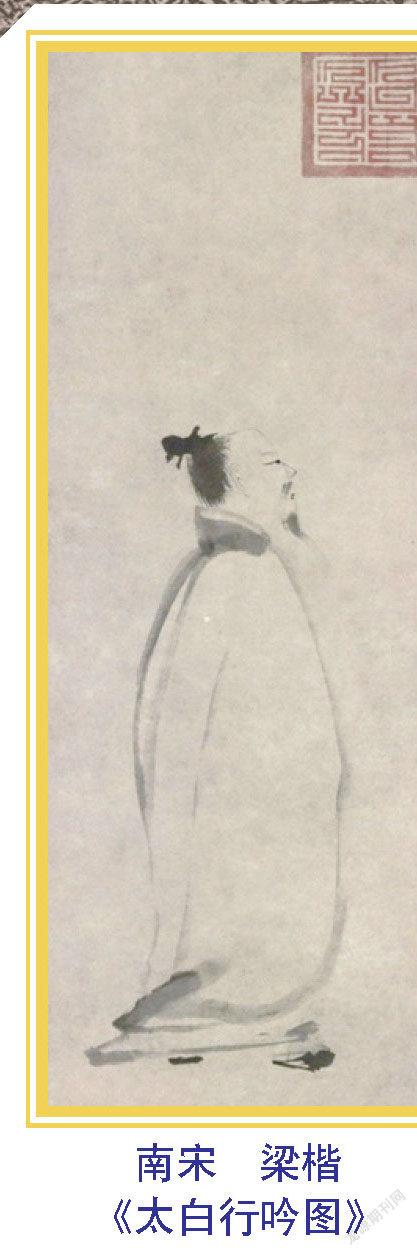

我們先來說下李白。被后人譽(yù)為“詩仙”的他,生活在盛唐時期,性格豪邁,熱愛祖國河山,游蹤遍及南北各地,寫出大量贊美名山大川的壯麗詩篇。這樣的一位詩人,能歸隱山林、自得其樂嗎?恐怕不能。

這一幅《太白行吟圖》就可以證明。請看,這幅畫里的李白,信步而行,側(cè)身微微仰面看著天空,他也許在望月,也許在遙望故鄉(xiāng)。畫家梁楷采用大筆潑墨的畫法,在濃淡干濕的墨色之中,把李白那種豪爽、灑脫、傲岸的氣概和才華橫溢的神韻表現(xiàn)得出神入化、栩栩如生。這樣的形象,才是我們心目中的李白,與在柳蔭下喝酒、獨(dú)自凝思的高士,似乎就相距甚遠(yuǎn)了。

其實(shí),不光我們這么認(rèn)為,大部分人也認(rèn)為《柳蔭高士圖》中的人物不是李白,而是陶淵明,還提出了證據(jù)。證據(jù)一:陶淵明自稱五柳先生,畫里的柳樹暗指了這一點(diǎn)。證據(jù)二:陶淵明喜歡喝酒,還寫下了大量的飲酒詩,是中國文學(xué)史上第一個大量寫飲酒詩的詩人。畫里的酒杯就刻畫了他的這一愛好。證據(jù)三:陶淵明被譽(yù)為“隱逸詩人之宗”,這也就符合了高士喜歡隱居的特征。

對了,還有一個“不在場證據(jù)”,正是李白自己提供的呢。李白非常向往陶淵明恬淡閑逸、與世無爭的隱逸生活。他寫詩說:“陶令日日醉,不知五柳春。素琴本無弦,漉酒用葛巾。清風(fēng)北窗下,自謂羲皇人。何時到栗里,一見平生親。”在這里,他就提到了葛巾漉(過濾)酒。傳說,有一天陶淵明正在釀酒,郡中的將領(lǐng)來看望他,當(dāng)時酒快要熟了,陶淵明順手取下頭上所戴的葛巾漉酒,之后又將葛巾戴在頭上,繼續(xù)接待客人。跟客人一起喝酒很開心,如果他先醉了,就會對客人說“我醉欲眠卿可去”。這幅畫,莫不是他喝酒后微醺的樣子?

經(jīng)過推理,現(xiàn)在我們成功揭秘,從葛巾、柳樹、酒樽等細(xì)節(jié)看,畫里的人物就是五柳先生陶潛,也就是陶淵明。這幅畫反映出他歸隱田園后怡然自得的心境和不謀榮利、超塵脫俗的精神世界。

小檔案

名稱:柳蔭高士圖

作者:佚名

年代:宋

類別:絹本,設(shè)色

規(guī)格:縱65.4厘米,

橫40.2厘米

館藏:臺北故宮博物院

欣賞吧

高士題材歷來是中國畫家喜歡的創(chuàng)作內(nèi)容之一,在中國繪畫史上占據(jù)著重要地位。除了以陶淵明為主角的這幅《柳蔭高士圖》外,還有一幅非常知名的《柳蔭高士圖》,是宋代王詵所作。

說起王詵,他可不是籍籍無名之輩,他常與蘇軾、黃庭堅(jiān)、米芾等人往來,能詩善畫,還會填詞。蘇軾曾稱贊他的詩畫:“風(fēng)流文采磨不盡,水墨自與詩爭妍。”他筆下的高士給人以悠遠(yuǎn)蕭索之感,是個不同于陶淵明的高士。他又有沒有原型呢?

是一是二到底是幾

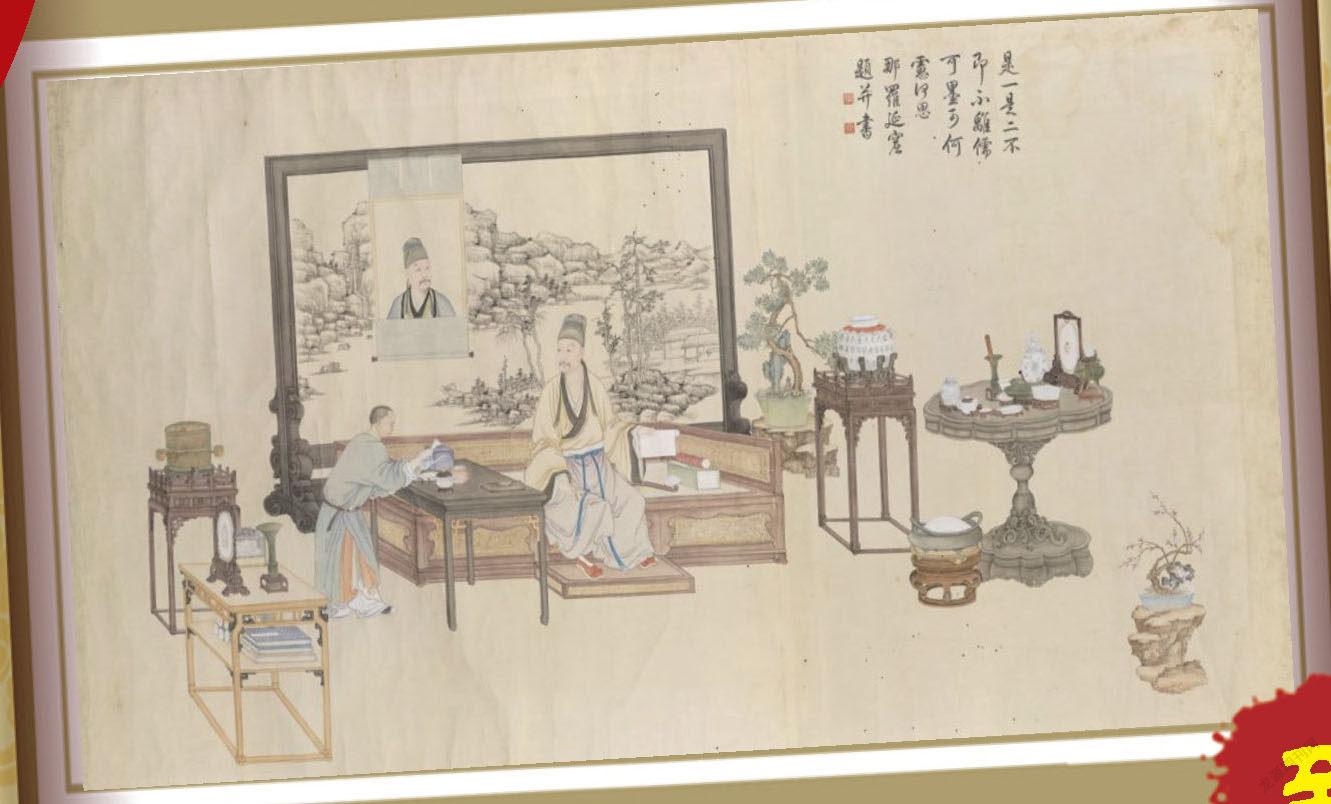

現(xiàn)在我們進(jìn)入進(jìn)階版的國畫探秘。請看,和剛才那幅畫相比,這幅畫里的人物多了一個,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)卣f,還多了一幅畫中畫。這幅畫的名字非常有意思,叫《乾隆帝是一是二圖軸》。怎么叫這么個“怪”名字?我們先來看一下畫的內(nèi)容吧!

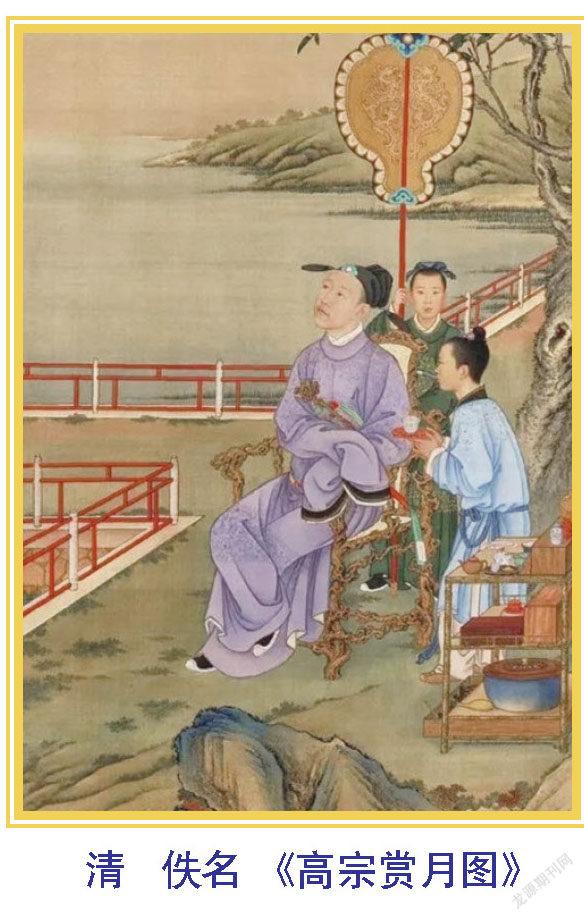

這是清朝乾隆皇帝的一幅畫像。乾隆是我國歷史上最喜歡cosplay(角色扮演)的皇帝。他有很多的cosplay畫像,比如他很喜歡清朝畫家冷枚的《賞月圖》,就命畫師臨摹,再將自己放入畫中取代主要人物,取名《高宗賞月圖》。

在這幅《乾隆帝是一是二圖軸》里,乾隆穿著漢人服飾,坐在榻上觀賞皇家收藏的各種器物。在他身后,點(diǎn)綴室內(nèi)環(huán)境的山水畫屏風(fēng)上,懸掛著一幅與榻上所坐乾隆皇帝容顏一樣的畫像。圖中乾隆皇帝的畫像具有肖像畫特點(diǎn):40余歲的樣子,面部刻畫細(xì)致傳神,表現(xiàn)出睿智而自信的神態(tài)。而這幅畫的名字來源則是乾隆皇帝在原畫右上方的御題:“是一是二,不即不離。儒可墨可,何慮何思。”

其中的“儒可墨可,何慮何思”,儒、墨分別是指儒家和墨家兩派學(xué)說。乾隆認(rèn)為,這兩家學(xué)說都是傳統(tǒng)的哲學(xué)思想,就像是坐榻上的他與畫像中的他之間的關(guān)系。因此,他提出了“是一是二,不即不離”的觀念。大概這就是他對于兩種學(xué)說的深度思考吧。

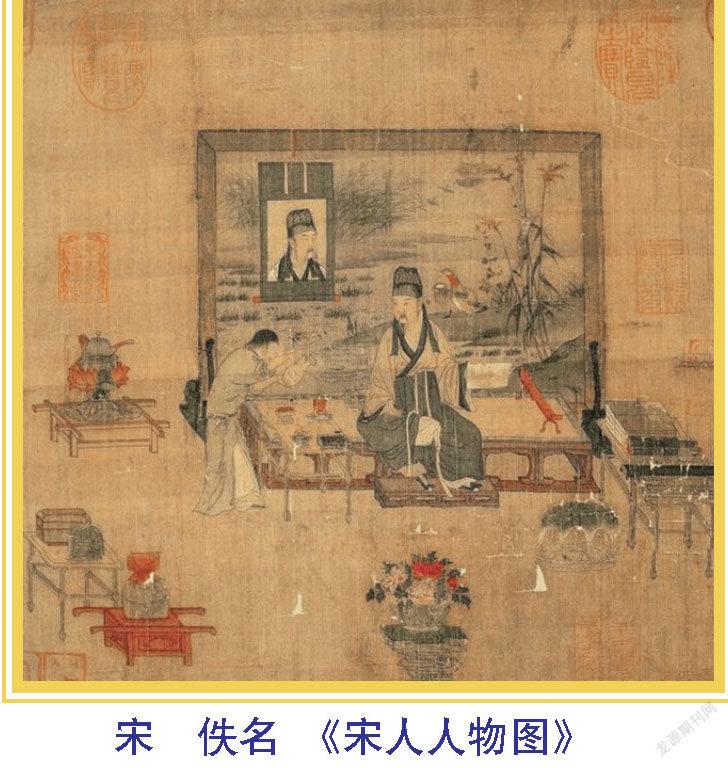

這幅畫的構(gòu)圖非常新穎,是乾隆首創(chuàng)的嗎?對于初涉國畫的我們來說,還真不好判斷呢。不過,經(jīng)過搜索,我們發(fā)現(xiàn)了一幅類似的畫——《宋人人物圖》。

在這幅畫中,儒士頭戴著巾,下系著裙,長到腳踝。他坐在榻上,左手握著書卷,左腿自然下垂,踩踏在腳榻上,右腳橫放在榻上,頭部向右側(cè)傾約45度,正注目凝思。榻后座屏還懸掛著儒士頭部寫真肖像畫軸,神情如一。榻后座屏是《汀洲蘆雁圖》,表現(xiàn)出宋時文人的風(fēng)雅之情。屏風(fēng)斜前方并排放著兩張幾案,設(shè)坐具繡墩一個。幾案上放置著七弦琴和書畫,隱約還能看見一只獸形香薰。床榻前有一個侍童正在斟酒,房內(nèi)還擺著鮮花和鮮果。畫面整體反映了宋代文人書房場景、家具陳設(shè),呈現(xiàn)出一種素雅、簡約的風(fēng)格。

這幅畫流傳有序,經(jīng)宋徽宗趙佶、宋高宗趙構(gòu)等帝王收藏,到了乾隆手中。乾隆看到后,很欣賞這幅畫新穎別致的構(gòu)圖,便命宮廷畫師創(chuàng)作了《乾隆帝是一是二圖軸》。

乾隆喜歡《宋人人物圖》到什么程度呢?他讓畫家畫了5幅與之類似的畫,并且都將畫里的文士換成了他自己。以這種畫中畫的形式表現(xiàn)皇帝的肖像,在西洋畫中是沒有的,在中國歷代皇帝中,也僅有乾隆皇帝一個人做過嘗試。畫作中除了人物,還有各類器物。這些并不是畫師的憑空想象,而是確有其物。乾隆身后屏風(fēng)左右兩側(cè)出現(xiàn)的商代青銅器、元代瓷器等文玩不僅充實(shí)了畫面,還體現(xiàn)了乾隆皇帝的生活情趣和他對收藏品的珍視。如果我們進(jìn)一步了解乾隆時期的藝術(shù)品風(fēng)格,就不難在這幅畫中發(fā)現(xiàn)他的“迷之審美”。

看到這里,我們也逐漸明白了,乾隆皇帝身后的屏風(fēng)懸掛著一幅與他容顏一致的畫像,形成了畫中畫的視覺效果,也讓這幅“是一是二圖”有了更深的哲學(xué)意味:真實(shí)的和畫像中的是同一個自己嗎?兩者哪個是真的?哪個是幻覺?也許每個人都有自己的答案。

欣賞吧

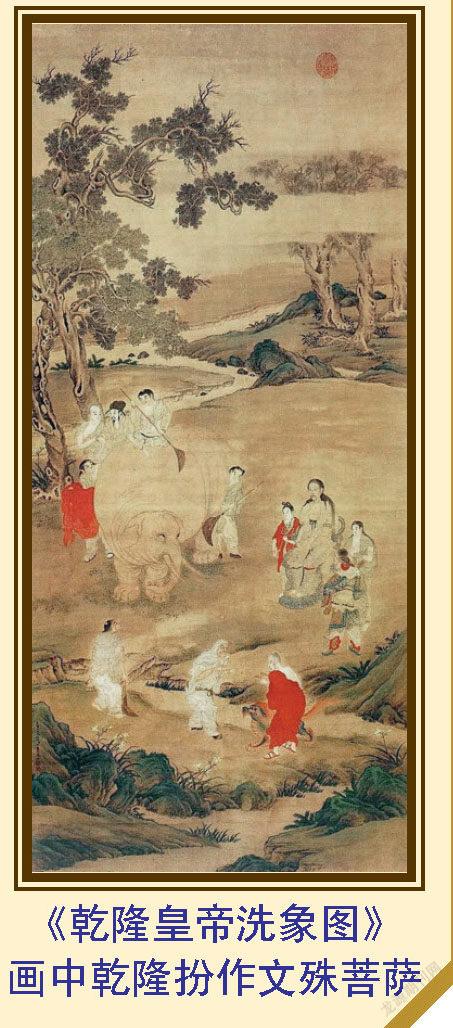

咱們前面說了,歷史上的乾隆皇帝大愛cosplay。他經(jīng)常讓宮廷畫家仿制前人畫作,以自己的容貌入畫。在畫里,他花樣百出,裝扮成漢人、文人、道士、隱士、獵人,甚至還有菩薩……各種表現(xiàn)自我,尋找憧憬的生活。

小檔案

名稱:乾隆帝是一是二圖軸

作者:佚名

年代:清

類別:絹本,設(shè)色

規(guī)格:縱76.5厘米,

橫147.2厘米

館藏:北京故宮博物院

來自哪里的職貢人

大家知道《乾隆帝是一是二圖軸》里的人物和肖像畫都是乾隆的時候,是不是竊笑了一下?他模仿幾百年前的古畫,給自己留下了如此特別的肖像畫,讓我們看到了乾隆有趣的一面。

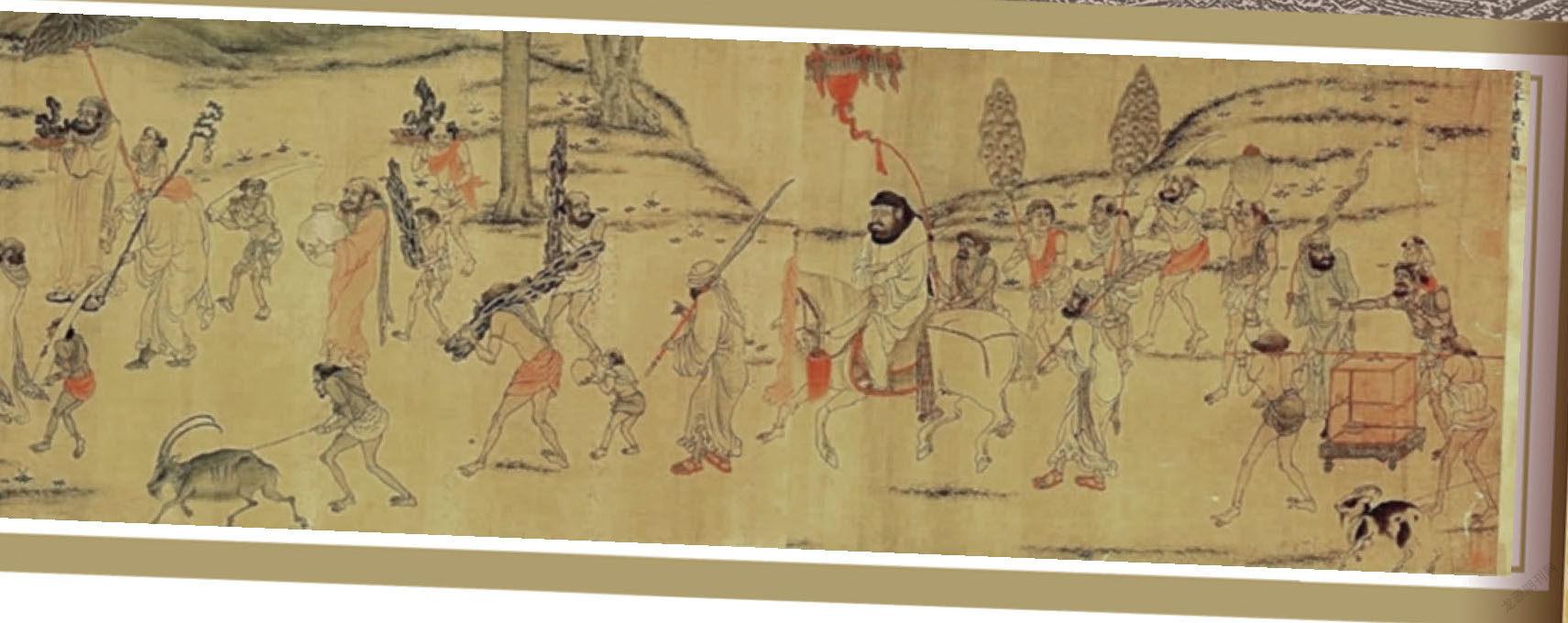

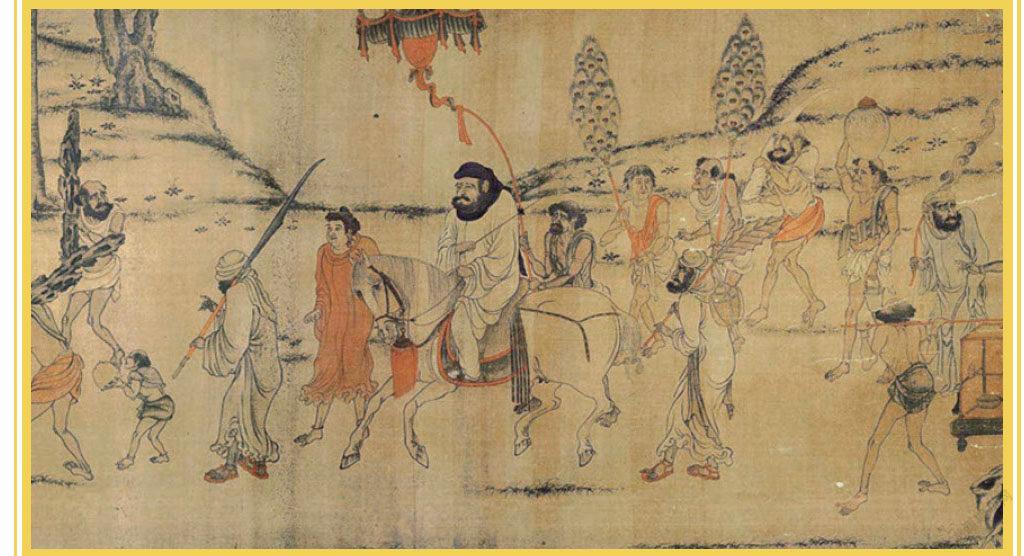

好了,現(xiàn)在恭喜大家闖過了前兩關(guān),到了最燒腦的時刻。現(xiàn)在,我們看一幅人物眾多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的畫——唐朝著名畫家閻立本的《職貢圖》。

這幅畫里共出現(xiàn)了27個人物,采取行進(jìn)的構(gòu)圖形式,由右向左前進(jìn),中間有個人騎著高頭大馬。除了他,畫中其他人都步行。他們有的給這個人撐傘,有的抬著裝鸚鵡的籠子,有的牽著形似羊的牲畜,有的捧著珊瑚,有的扛著象牙,還有一個舉著一根掛葫蘆的拐杖……這些人有的黑皮膚、身材矮小,有的高鼻虬髯、穿著長袍涼鞋,一看就都是來自外域的人。

整幅畫背景干凈利落,只點(diǎn)綴著小草和蒲公英,還有兩棵大樹,也只畫了根部,沒有山月云煙等陪襯,這樣就更好地突出了人物。仔細(xì)看來,畫面構(gòu)圖很是巧妙,不但人物一小組和一小組之間彼此有呼應(yīng),全隊(duì)也貫穿得很好:前面已經(jīng)接近了皇宮,后面的人還在急忙追趕,使得這一字長蛇陣看起來并不刻板,畫面有變化又連綿不絕。

畫很好,可是畫里這些人看起來長得與我們不同,打扮也奇怪,拿的東西也不一般。他們是誰?從哪兒來?要干什么?看到這里,你是不是腦子里顯出了五個W?要想破解這幅畫的謎題,還要從畫家閻立本說起。

閻立本是我們“丹青系列”的老朋友了。他是唐朝宮廷畫家,作品多與政治事件有關(guān)。這幅《職貢圖》記錄了唐時周邊各民族和周邊國家的人物形象,描繪了唐太宗時,南洋的婆利、羅剎與林邑國等前來朝貢及進(jìn)奉各式珍奇物品的景象,反映了唐朝各國的交流,歌頌了唐朝政權(quán)的強(qiáng)盛。

因此,畫里的人物看起來像是外國人,這就比較忠實(shí)于所畫人物了。我們通過流傳下來的國畫知道唐朝的美女長什么樣、宋朝孩童玩什么,知道了老人、高士、武士等古人的面貌,還能夠了解外國人的穿著打扮,都多虧了這些畫藝精湛的畫家呢!

那么,這幅畫記載的是真實(shí)事件嗎?畫中人到底從哪兒來的?通過查找資料,我們大體知道,唐太宗貞觀四年,正是初唐盛世。在南方汪洋大海中的爪哇國的東南有婆利和羅剎兩個國家,他們很敬仰唐帝國,想與唐朝結(jié)交,就派使者向大唐貢獻(xiàn)特產(chǎn)。海山遙遠(yuǎn),他們在路上過了一個年,又遇到了林邑國的使者也來進(jìn)貢,于是三者合一,組成了一隊(duì)聯(lián)合朝貢的大軍。

怎么分辨這些人物呢?這就要用到地理和歷史知識了。婆利國在今天印度尼西亞加里曼丹島,那里炎熱,據(jù)《舊唐書》記載:“其人皆黑色,穿耳附榼。男子皆拳發(fā),被古貝,布橫幅以繞腰。”在這幅畫最左邊,我們看到傘蓋下的人及他帶來的隨從,膚色較黑,頭發(fā)卷曲,一些隨從大概怕熱,只在腰間裹著布幅,披著一些東西。可以推斷出他們就是來自婆利國的使者。

哪些是林邑國的人呢?據(jù)《舊唐書》記載:“(貞觀)五年,(林邑)又獻(xiàn)五色鸚鵡。太宗異之,詔太子右庶子李百藥為之賦。”我們從畫里也找到了這只鸚鵡。仔細(xì)看,在隊(duì)伍的后邊,兩個人小心翼翼地抬著一個鳥籠,里面放著一個碗,一只鸚鵡蹲在架子上,旁邊一個人在指揮,似乎在說“要小心”。從這里,我們就能推斷出這幾個是林邑國的人。

那么,中間穿著白色長袍、虬髯、騎高大白馬者就是羅剎國使者了。在他身后,有舉傘拿著扇子的侍衛(wèi),還有肩扛象牙、抬箱頂罐的隨從。

據(jù)說,這些人來到長安,唐太宗非常高興,收下貢品,還賞了他們更多的禮物。在所有貢品中,唐太宗特別喜歡那只鸚鵡,把它帶回宮,這鸚鵡卻一直對唐太宗說“冷”。唐太宗一想,可不是嗎?這是一只來自熱帶的鳥兒,來到北方,自然不適應(yīng),心中很是不忍,就又把這只鸚鵡還給了使者。就這樣,這只聰明的鸚鵡,曾經(jīng)遠(yuǎn)洋跋涉,見到了唐太宗,最后又靠著三寸不爛之舌,回到了自己的故鄉(xiāng)。

多謝畫家閻立本的精心描繪,使我們千年之后還能夠看到真實(shí)有趣的歷史。

小檔案

名稱:職貢圖

作者:閻立本

年代:唐

類別:絹本,設(shè)色

規(guī)格:縱61.5厘米,

橫191.5厘米

館藏:臺北故宮博物院

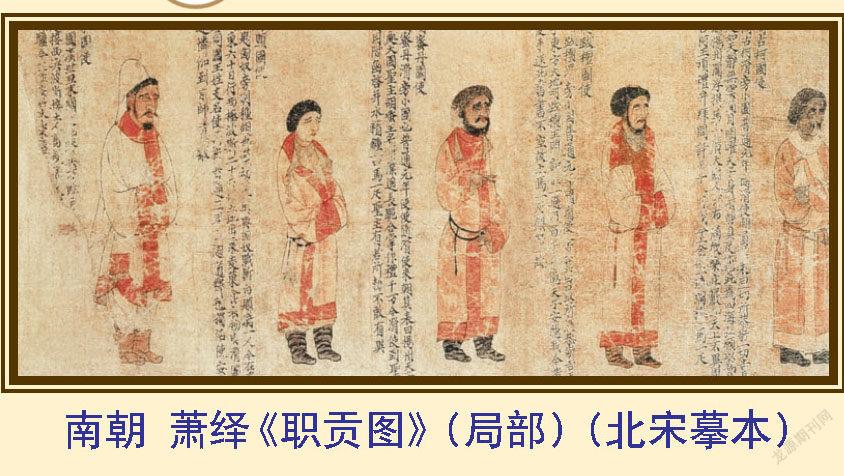

欣賞吧

《職貢圖》向我們展示了古代外交官的風(fēng)貌。不過,這種以外域職貢人為題材的畫作可不是閻立本首創(chuàng)的。現(xiàn)存最早的《職貢圖》由南朝梁代梁元帝蕭繹所繪。只可惜原作已失,現(xiàn)在保存的是宋人摹本,絹本設(shè)色,藏于中國國家博物館。原作朝貢人物來自25國,現(xiàn)僅存12國畫像。希望有一天我們能看到當(dāng)年的南朝外交官全景圖。