山西白煙墩村龍王廟清代壁畫

崔濤

摘 要:在古代民眾的認識中,龍具有止旱降雨的神性,那么治水降雨便成了龍王的職責,龍王也就成了民間普遍的信仰。白煙墩龍王廟內的人物形象栩栩如生,色彩絢麗明快,極具民間特色和較高的藝術價值與文物價值。

關鍵詞:龍王信仰;山西左云;白煙墩村龍王廟;壁畫;清代中晚期

1 龍王形象的起源

龍是中國等東亞國家古代神話傳說中生活于海中的神異生物,龍為鱗蟲之長、萬獸之王,司掌行云布雨,是風和雨的主宰,常用來象征祥瑞。龍王信仰起源于中國古代對龍圖騰的信仰,龍王的形象就是在龍的基礎上將其人格化。唐宋時期,封建統治者將龍神封為龍王,對龍神的信仰觀念進一步深化,這才有了對龍王的信仰。在古代民眾的認識中,龍具有止旱降雨的神性,治水降雨便成了龍王的職責,龍王也就成了民間普遍的信仰。

凡廟即有神靈,在我國宗教信仰的諸神祇中,龍王的地位并不算高,但是我國龍王廟的數量卻屬于前列。自古以來我國就是一個農業大國,農耕文明從頭到尾貫穿了我們的整個歷史,水利是農業的命脈。我國北方多是干旱地區,所以祈求龍王行雨的祭祀活動是北方古代農業生產的重要活動之一。

2 白煙墩龍王廟由來的背景

白煙墩村位于山西省大同市左云縣,而左云縣地處高寒,土地貧瘠,干旱少雨,農作物的產量也就不高,所以通過大量修建龍王廟進行祭祀活動也就不足為奇。

從歷史角度來看,作為古代邊塞戰爭遺跡的城墻、古墩臺、堡寨遍布左云大地,白煙墩村的命名也由此而來。因為此地原有一座大的烽燧,烽燧所發出的狼煙,又稱為白煙,因此得名白煙墩村。明清時期,大同為兵家重鎮,而左云縣在明代時屬于大同所轄十三衛所之一,屬于大同左衛。清雍正三年(1725),撤衛設縣。從明初至清代,政府實行“移民屯田、獎勵墾荒”的政策。在這樣的背景下,長城腳下的左云便形成了民屯與軍屯、軍事與地方為一體的社會狀況。隨著社會的變化,當地的駐軍及其家眷便分散到各個屯、堡或村中進行農業生產活動。相傳白煙墩村的村民中絕大多數都是當時屯墾戍邊將士的后裔。在這樣一個特殊的區域及這樣的一個社會背景下,再加上干旱少雨的自然環境,致使社會各階層對龍王的崇祀達到了極致。而龍王廟作為祭祀的場所,它的修建一般由官民或者軍民共同參與。

白煙墩村古廟始建于清代,現存三間正殿,供奉的分別為曹奶奶、龍王、馬王爺。古廟雖然曾一度破敗,但值得慶幸的是廟內壁畫的保存相對完整。壁畫人物描繪得惟妙惟肖,布局錯落有致,色彩絢麗明快,具有濃郁的民間特色和較高的藝術價值與文物價值。歷經幾百年的風雨,廟內精美的壁畫還能保存下來實屬不易。經附近的村民介紹,20世紀這里曾被生產隊當作糧倉使用,所以壁畫才得以保存。出于對文物的更好保護,2019年當地政府已對白煙墩古廟進行了重修。

在我國,對于龍王廟的建制沒有特別的規定,有的規模比較大,有的塑有雕塑,并且繪有壁畫。這取決于當時政府對其的關注程度以及該廟神主的“靈驗”程度。而白煙墩龍王廟受這些原因影響,便與其他神靈共處一座廟宇。其中龍王廟位于明間,龍王廟殿內北、東、西三壁現皆存有壁畫。

3 壁畫布局與內容

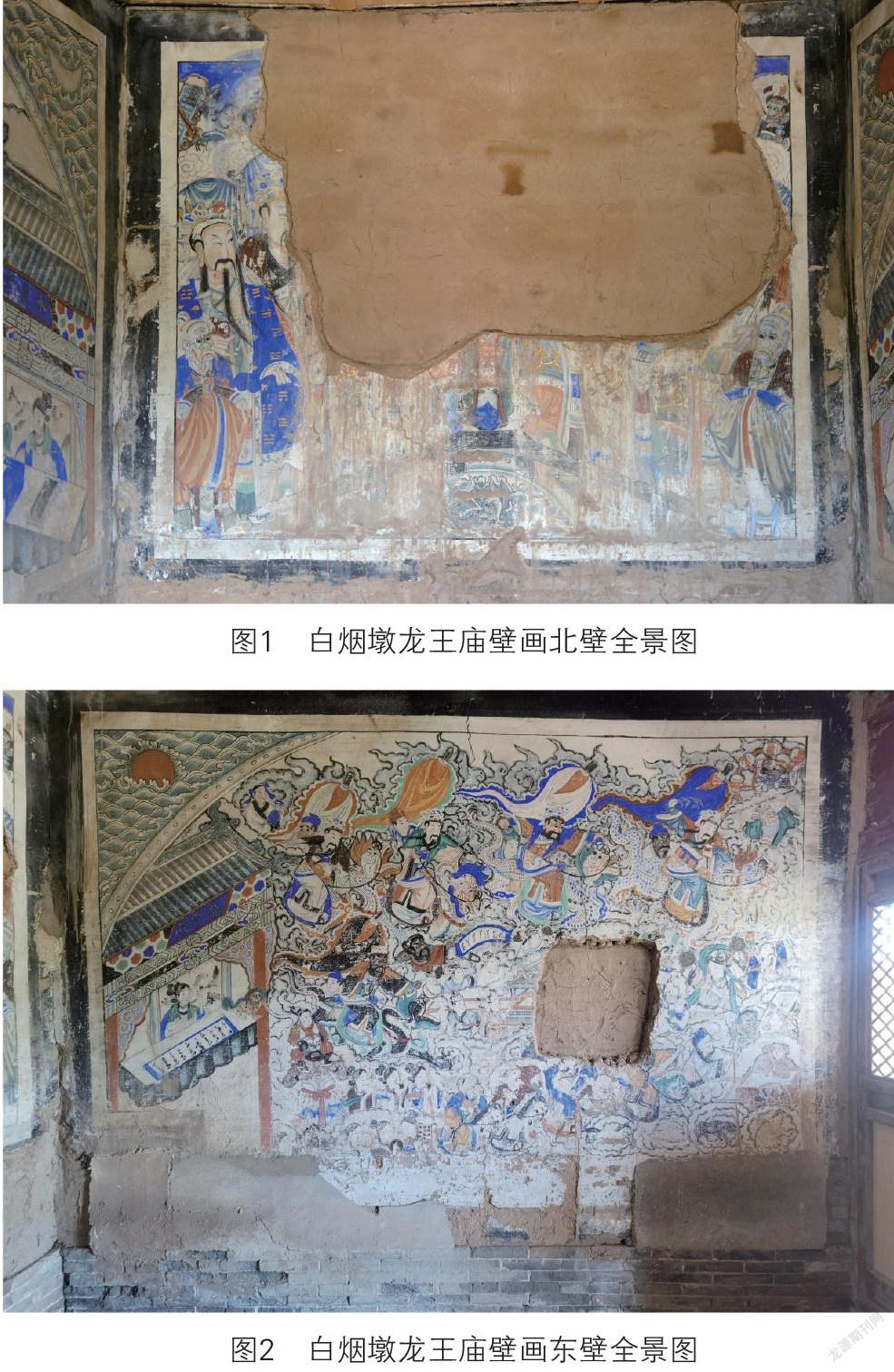

3.1 北壁

原壁畫寬2.56米,高2.08米。由于大部分損毀缺失,通過殘存的部分推測其為《五龍圣母全圖》,根據壁畫中的服飾判斷,正中端坐的應為龍母。龍母右側人物頭部圖畫已大部分缺失,無法辨認,左側有兩個人物,分別是雨師和一位龍王。其中龍王頭戴皇冠,身著龍袍,衣帽裝飾使用了傳統的瀝粉貼金工藝。位于畫中左上角有三位神仙清晰可見,分別是雹神、電母、風婆,右上角為雷公,左下角和右下角分別有一位龍王的仆從。該幅壁畫所描繪的是一組所祭祀神靈的靜態像(圖1)。

3.2 東壁

壁畫南北長3.55米,高2.52米,所繪為《龍王出巡布雨圖》。與北壁相比較來看,東壁描繪的則是一組動態圖。東壁保存較為完好,在壁畫的左上角繪有半掩水幕,水幕之上有一輪紅日。而下方則是龍霄殿,暗示著龍宮位于水下。殿內擺著一長條橫案,案上蹲坐一只麒麟,從口中吐出云煙雨霧,布滿整個壁畫,畫面描繪得惟妙惟肖。龍母就端坐于案后,手持笏板,在龍母面前的案中擺放了一幅打開的卷軸,仿佛龍母在發號施令一般。

壁畫主體部分為龍王出巡布雨的隊伍,大致分為三排自北向南而行,浩浩蕩蕩。其中第一排也就是壁畫的最上方,分別是五位龍王,皆身騎巨龍,每位龍王或左手、或右手持水盂,另一只手持柳作法。在他們的身側均有幾位侍從,仿佛搖旗吶喊一般。在第一排右上角的是雷神和四目神,雷神面部如猴,下巴尖長,左手執鍥,而背后則是一個大鼓環繞著幾個小鼓。四目神身著綠袍,雙臂向上高舉著木工尺,仿佛在丈量著布雨的范圍和深度。在幾位龍王的左上角有一童子懷抱花瓶,這便是虹童。

中間部分也就是第二排,由于部分缺失,通過所存部分以及和西壁的圖畫比較,可以推斷為小吏抬著裝有降雨圣旨的轎子以及負責監督降雨的四值功曹。而在轎子的周圍則有一組手持各種兵器的儀仗隊,轎子的前端則是電母與申公豹。申公豹在這一組降雨隊伍中擔當的角色則是官員的形象,其右手持劍、左手持小旗,引領著眾神前行布雨,而電母則是雙手持法器上舉至頭頂作法。

第三排最左側的是龍子,他位于龍霄殿的旁邊,被一位獸首人身的仆從架于脖子之上。再往前則是一組由侍女組成的樂隊,有的吹長號,有的吹笙,有的吹簫,有的打扇子鼓,還有的打鈸,她們是在歡送龍王及眾神前去布雨出巡。樂隊前面則是北壁的壁畫,繪左右兩側的仆人騎馬跟隨在一位神仙的后面。這位神仙便是雨師,他身騎麒麟,手握寶瓶,向人間施法降雨。再往前分別是風伯與風婆,風伯身騎巨獸,而風婆則是跪坐在一輛水車上,各持法器作法降雨。水車一側有一位仆從手持法器舀著水車里的水,水花四濺,描繪出降雨作法繁忙的景象。值得注意的是,風婆上方還有兩位神仙持法器協同作法,應是冰雹神。

由于壁畫最下端損毀嚴重,依稀可以看出描繪的是一幅微縮的人間實景,畫面描繪出烏云滾滾,而烏云之中又繪有幾組造型各異的妖怪,這也可以說明龍王布雨出巡的任務不僅僅是降雨,還會制伏禍害人間的妖怪(圖2)。

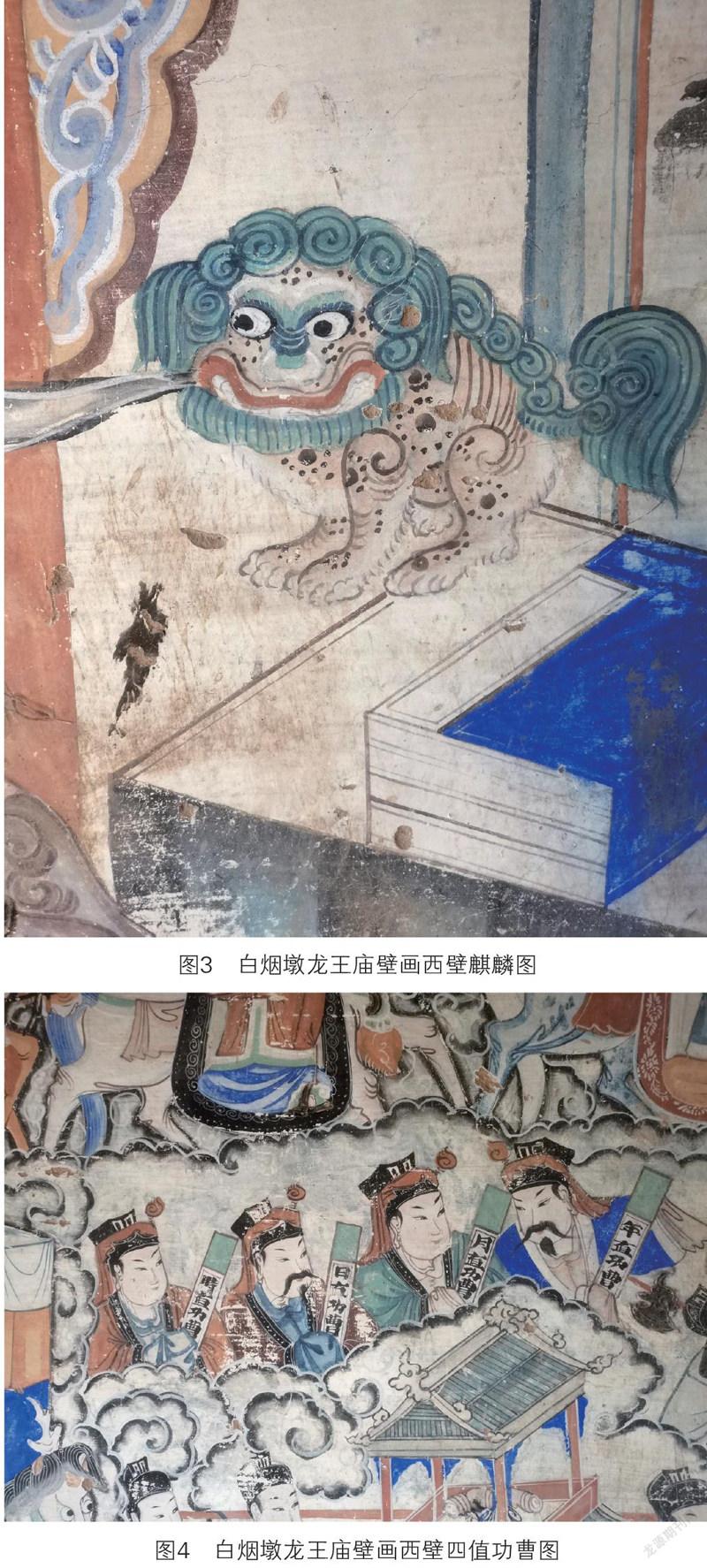

3.3 西壁

壁畫南北長3.55米,高2.52米,同東壁規格相同,所繪為《龍王雨畢回宮圖》,同樣也是一幅動態圖,其描繪的內容是龍王及眾神布雨后凱旋的宏大場面。西壁與東壁所繪的人物基本相同,但造型卻有所不同。比如龍母,則由龍霄殿移駕至水晶宮,正在翹首等待龍兒們的歸來,案上的麒麟仿佛又將烏云吸入口中。虹童是雙手握住寶瓶放出道道彩虹,喻示雨過天晴。風雨雷電眾神皆收起法器,或騎坐騎,或乘車,臉上洋溢著笑容,寓意得勝而歸、一派祥和的景象。而作為此次降雨出巡的主要執行者,即五位龍王的坐騎則由降雨時的巨龍變成了高頭大馬,身后皆有侍從撐起巨大華蓋,喻示著馬到功成。其中有一位龍王高舉寶劍,與一條巨龍四目相對做打斗狀,說明此次出巡制伏了一條為禍人間的惡龍,其余龍王則氣定神閑地騎馬而行。在整個壁畫的最下方描繪出人間的景象,由于壁畫缺失,只能依稀看見幾個人物,我們可以想象降雨過后,人間一派慶賀糧食豐收的歡樂場景(圖3)。

與東壁相比較,西壁的四值功曹像保存得較為完好,他們作為此次龍王布雨出巡的監督者均面露笑容,表現出民眾對他們督察工作的肯定。提到四值功曹,就不得不說白煙墩龍王廟壁畫所表現出來的整個降雨體系組織結構的嚴密。在北、東、西三壁現存的壁畫都能夠看出層級分明的神靈體系。大致可分為三級:第一級是龍母作為降雨的管理者來發號施令,而且在降雨的過程中有仆從抬著裝有圣旨的轎子,證明此次布雨活動是受上級的指示,名正言順。第二級則是布雨出巡的主要實施者,五位龍王以及他們的助手雨師、風婆、雷公、電母、雹神等。這些助手環繞在幾位龍王周圍,證明了龍王的主體地位。第三級是此次降雨的監督者,主要是檢查布雨時間是否應時的時值、日值、月值、年值的四值功曹,此外還有丈量降雨范圍的四目神。這樣的體系就反映出世俗社會對降雨的渴求以及對時間上的要求,生動地再現了中國傳統社會官僚組織的運營模式,以及社會大分工給神靈系統內部的具體分工所帶來的深刻影響(圖4)。

4 壁畫的藝術特色與文物價值

白煙墩龍王廟壁畫保存較為完好,其繪畫精美,畫面主要以藍、白、紅、黑為主色調。壁畫筆法飄逸,線條流暢,色彩明快,極具功力,有著強烈的民間美術特色。

從構圖布局來講,人物的比例大小安排合理,主次分明。由于壁畫中人物眾多,篇幅又有限,還有須分清人物的主次等級的要求,所以所繪的人物大小不一。通過合理安排,既突出主神的地位,也顧及到了其余神祇。在人物刻畫上,造型生動,表情豐富。把東壁壁畫與西壁壁畫相比較,人物所處的場景不同,刻畫的表情也不相同。東壁的壁畫中各位龍王舉止自然大方,衣著隨風飄蕩,表現出一種久經沙場的從容自信。而西壁中成功布雨歸來后,各位龍王神態悠閑,眾神皆喜形于色。這些人物的細節刻畫得惟妙惟肖,生動活潑,更顯示出畫師高超的繪畫造詣。

古代壁畫作為了解當時社會物質文明與精神文明的重要媒介,有著風格鑒定與填補空白的史料價值。清代龍王廟壁畫的粉本有很多種,并非憑空想象。粉本的流傳與民族宗教文化信仰及當地民俗有直接的聯系,白煙墩龍王廟壁畫就在一定程度上對研究當時左云周邊的政權、民族、自然環境、文化藝術思想等方面有著重要價值。

參考文獻

[1]王鵬龍,李富華,陳紀昌.明清時期雁北地區的龍王信仰與民俗活動[J].山西大同大學學報:社會科學版,2011,25(6):38-41.

[2]焉鵬飛.從神獸到龍王:試論中國古代的龍王信仰[J].鄂州大學學報,2014,21(10):23-25.

[3]苑利.華北地區龍王廟壁畫中神靈世界的組織結構[J].西北民族大學學報:哲學社會科學版,2004(5):143-147.