基于CiteSpace軟件的智慧博物館研究分析

劉明騫

摘 要:作為博物館發展的新模式和新業態,智慧博物館已成為博物館界關注的熱點問題。文章借助文獻分析及可視化軟件CiteSpace分析中國知網和WoS中智慧博物館的相關研究文獻。結果顯示,研究人員和機構之間的合作相對較少,知識與研究成果的共享與流動性不強,且頂層設計、建設標準、人才培養等方面還存在許多突出問題迫切需要解決。

關鍵詞:智慧博物館;CiteSpace;研究現狀

0 引言

目前,智慧博物館較為通用的定義為:“通過充分運用物聯網、云計算、大數據、人工智能等新一代信息技術,感知、計算、分析博物館運行相關的人、物、活動等信息,實現博物館征集、保護、展示、傳播、研究和管理活動智能化,顯著提升博物館服務、保護、管理能力的博物館發展新模式和新形態”①。智慧博物館與實體博物館構成了現代博物館運維的兩條主線,相輔相成,共同推動博物館運維體系質量和水平的跨越式提升②。智慧博物館能夠更大限度地讓藏在博物館里的文物“活”起來,進而達到保存民族集體記憶、留存國家文化基因、促進文明交流互鑒的根本目的②。因此,智慧博物館自2012年左右誕生之初,便受到博物館行業的極大關注。目前國內外在智慧博物館方面已有較多研究成果,本文借助文獻分析及可視化軟件CiteSpace,分析中國知網(China National Knowledge Infrastructure,CNKI)和Web of Science(WoS)中與智慧博物館研究相關的文獻,對目前智慧博物館的研究狀況進行總結和分析,為日后智慧博物館的研究和實踐提供借鑒。

1 中國知網(CNKI)數據分析

以“智慧博物館”為主題,在中國知網(CNKI)學術期刊、博碩、會議、報紙數據庫進行主題搜索,時間設置為2010年至2020年。從搜索到的文獻中人為篩除與博物館的智慧化建設研究無關的文獻,得到相關文獻325篇,其中包含期刊論文244篇、報刊文章35篇、博碩士論文20篇、會議論文26篇。將相應文獻信息導入CiteSpace軟件(V5.7.R4),結合關鍵文獻研讀,分析我國智慧博物館研究的狀況。

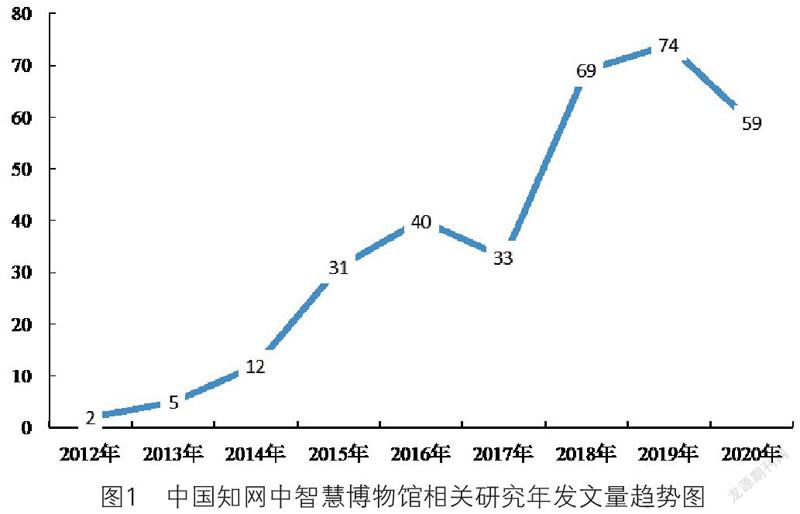

1.1 發文量分析

從智慧博物館相關研究年發文量趨勢圖(圖1)可以看出,年發文量整體呈明顯上升態勢,其中2019年發文量最高,為74篇。發文最早的為2012年張遇和王超發表在《中國博物館》上的文章《智慧博物館,我的博物館—基于移動應用的博物館觀眾體驗系統》。該文結合移動終端、網絡服務、定位服務、移動社交等概念,參照國外博物館在移動應用上的實踐,結合國內博物館現狀,從理論與應用層面上描繪出“智慧博物館”系統,為提升博物館、藏品與觀眾之間的信息交流提供多種思路③。

1.2 作者與研究機構分析

通過CiteSpace軟件進行作者間和發文機構間的關聯性分析,結果顯示,各研究者發文數量均較少,且各研究者之間的關聯性較少,多為獨立研究。發文量最多的為王春法、宋新潮、張小朋,均為4篇,其中中國國家博物館館長王春法對智慧博物館進行了較為全面、深刻的剖析,值得后來者深入學習。從研究機構發文數量統計表和合作網絡分析圖譜可以看出,發文量較多的機構分別為中國國家博物館(25篇)、南京博物院(13篇)和廣東省博物館、遼寧省博物館、深圳博物館等。150個研究機構之間的連線數僅為27,基本呈零散分布,未形成明顯的聚類關系。這反映了研究人員之間和機構之間的合作較少,智慧博物館相關研究和實踐多為獨立研究,理論與實踐成果的共享與流動性較少。

1.3 關鍵詞分析

關鍵詞體現了論文的核心主題和中心思想,對關鍵詞共現網絡進行分析,可以有效地捕捉研究熱點、追蹤研究趨勢。關鍵詞共現分析即當兩個能夠表達某一研究領域的關鍵詞在同一篇文獻中出現時,表明這兩個關鍵詞之間具有內在關聯,且出現頻次越多,關系越密切、距離越近①。CiteSpace中使用中介中心性來衡量關鍵詞的重要性,數值越大越重要。

從關鍵詞共現統計表(表1)可以看出,中介中心性最高(>0.5)的關鍵詞是云計算、物聯網和大數據,均與智慧博物館的建設直接相關。智慧博物館是以數字博物館為基礎,充分利物聯網、云計算等新技術,構建以全面透徹的感知、寬帶泛在的互聯、智能融合的應用為特征的新形態②。甚至有人認為從技術角度看,智慧博物館可以表述為智慧博物館=數字博物館+物聯網+云計算③。中介中心性較高(0.2~0.5)的關鍵詞有博物館數字化、互聯網+、數字博物館、博物館智慧化、建設、互聯網思維、智慧服務、智慧化、博物館信息化,中介中心性大于0.05的關鍵詞還有發展趨勢、互聯網、交互體驗、智慧管理、智慧保護、新媒體、文物、保護、優化展陳、數字化等,基本包括了智慧管理、智慧保護、智慧展示、智慧服務四個主要方面。

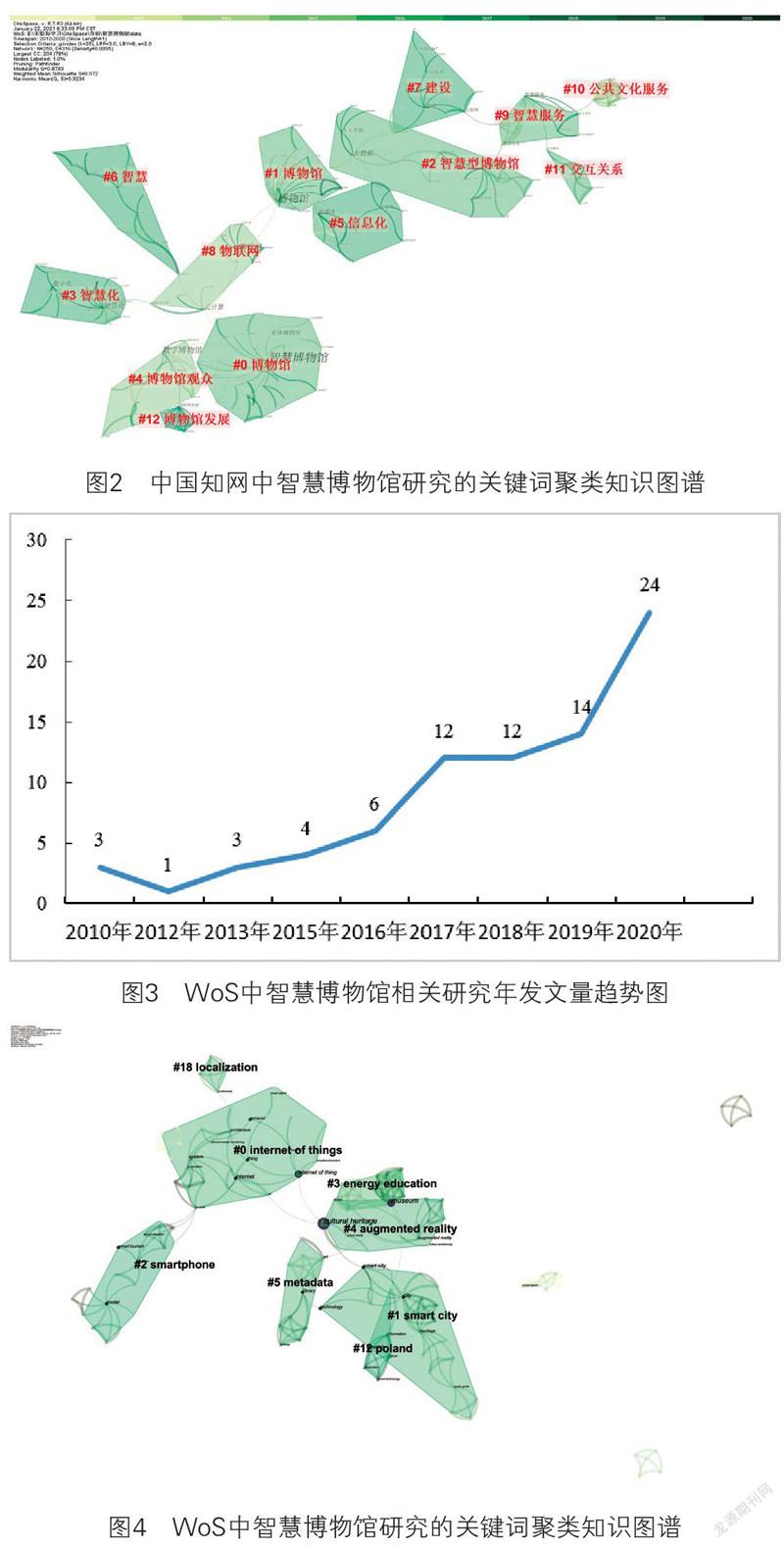

對關鍵詞進行聚類處理,得到關鍵詞聚類知識圖譜(圖2)。該圖譜由259個節點、316條連接線組成,網絡密度為0.0095。該聚類知識圖譜的聚類模塊值(Q值)為0.8793,一般認為Q>0.3即表明聚類結構顯著,因此,本網絡聚類較好,網絡結構顯著;聚類平均輪廓值(S值)為0.9720,一般認為S>0.5聚類就是合理的,S>0.7意味著聚類是令人信服的,因此本聚類結果合理有效④。

結合關鍵詞共現圖和關鍵詞共現統計表,分析該關鍵詞聚類知識圖譜可以看出,基于關鍵詞進行的聚類分析可將我國智慧博物館的研究分成12個方面,分別為博物館、智慧型博物館、智慧化、博物館觀眾、信息化、智慧、建設、物聯網、智慧服務、公共文化服務、交互關系、博物館發展。我國智慧博物館的研究,從什么是智慧博物館、為何要建設智慧博物館、智慧博物館應該包含哪些功能、如何建設智慧博物館,到智慧博物館的實踐和評價,已經形成比較完善的智慧博物館的研究體系。在我國,智慧博物館已經成為博物館發展的必然趨勢,在博物館充分數字化的基礎上,結合大數據、互聯網+、人工智能、AR等新技術實現虛擬博物館和藏品的智慧保護及博物館智慧管理等功能。同時,結合博物館的智慧服務和觀眾的互動體驗,以實現以人為本的公共文化服務為最終目標。

2 Web of Science(WoS)數據分析

本研究所使用的國外文獻數據來源于Web of Science核心合集,以“smart museum”or“wisdom museum”為主題進行檢索,限定檢索時間為2010年至2020年,得到有效文獻僅79篇。將所有文章的標題、作者、摘要、關鍵詞、參考文獻和被引情況等信息使用純文本格式導入CiteSpace軟件(V5.7.R4)進行分析。

從年發文量趨勢圖(圖3)可以看出,與知網年發文量相似,WoS中智慧博物館研究文獻也呈明顯的上升態勢。最早的文章發表于2010年。其中發文量最多的為Piccialli Francesco,發文量為6篇;其所在的意大利那不勒斯費德里克二世大學亦為發文量最多的機構。發文機構之間與作者間的合作非常少,多為獨立研究。

通過研究智慧博物館研究的關鍵詞聚類知識圖譜(圖4)發現,WoS的智慧博物館相關研究多集中于物聯網架構、可穿戴設備、定位技術、自動識別技術等,視點均集中在技術層面,并無針對博物館的服務、保護、管理職能來解析智慧博物館體系架構,研究均處于較為零散、初級的技術探討階段,并未形成較為系統的研究,這也與李海梅的研究結論相似①。

3 現有研究的不足

雖然相比于國外零散的技術探討,我國智慧博物館的研究已經形成一個較為完善的體系。但仍存在諸多問題,限制了智慧博物館的快速發展。

3.1 頂層設計不足

智慧博物館是將信息技術與博物館業務深度融合,采用“透徹感知、泛在互聯、智慧融合、自主學習、迭代提升”技術路線,實現“人-物-數據”三元空間交互融合的博物館新形態。目前的智慧博物館建設研究多為從文物智慧保護、智慧服務等單一需求或單純從技術方面考慮,對智慧博物館所需的全業務流程需求研究不夠充分,缺少對智慧博物館建設工作整體格局、組織架構、業務流程進行梳理和構建,存在信息孤島、數據分散割裂等現象②。要建設智慧博物館,必須建立與之相適應的管理、組織和工作機制,必須提高認識、統一思想、凝聚共識,必須頂層規劃、集全館之力加以推進,必須重新梳理和構建博物館各要素的關聯關系,提高博物館展示、服務、保護和管理工作的協同①。

3.2 數據融合不足

智慧博物館主要包含智慧管理、智慧保護、智慧展示和智慧服務四個方面,每個方面所需要的技術方法皆不相同,而各技術又都具有獨特的數據采集、傳輸、管理、安全等標準,目前尚缺少如何有效利用、統一融合各標準體系的理論和方法研究,限制了智慧博物館的建設和發展②。

3.3 專業人才不足

智慧博物館作為行業新業態,其建設要求專業人員既懂得傳統博物館所需的藏品征集、保管、研究、展示、傳播,又具備創新思維和開闊視野,甚至還需要了解最新信息網絡技術和發展動態,這也為博物館人才培養提出了更高的要求。各博物館應聯合推動出臺符合文博行業特點的人才政策,打通博物館、高校和高科技公司之間的人才培養模式和通道,大力引進具有創新思維和開闊視野的跨界人才③。同時各博物館還應聯合推動出臺穩定經費支持的智慧博物館建設需求基金平臺,通過課題和項目合作,切實解決智慧博物館建設中遇到的理論和技術難題,推出一批博物館研究大家,培養更多的專業人才。

4 結論與啟示

智慧博物館是博物館發展的新模式和新業態。近年來,圍繞智慧博物館建設問題,我國文博界積極推進理論研究和實踐探索,在智慧博物館的核心內涵、技術基礎、應用前景等方面和應用最新信息網絡技術提供智慧服務方面取得了一定進展。但在智慧博物館建設的頂層設計、建設標準、人才培養等方面還存在許多突出問題需要解決,且并無成熟的經驗可以借鑒。期待中國文博的研究者和從業者,創新思維,充分利用新技術、新手段,加強智慧博物館理論研究與實踐,形成系統化、標準化的理論和技術體系,推動博物館行業高質量發展,更好地滿足人民群眾的精神文化需求。