新時代鄱陽湖區生態防洪若干問題思考

許繼軍,吳志廣

(1.長江科學院流域水資源與生態環境科學湖北省重點實驗室,湖北武漢 430010;2.長江科學院,湖北武漢 430010)

1 概述

鄱陽湖位于江西省北部、長江中游南岸,是長江流域最大的通江湖泊,也是我國最大的淡水湖泊。鄱陽湖主要匯集贛江、撫河、信江、饒河、修河等五河來水,經調蓄后從湖口匯入長江干流,屬于過水型、吞吐型、季節性湖泊[1]。鄱陽湖流域面積16.22萬km2,其中江西省境內面積15.67萬km2,占整個鄱陽湖水系的96.6%,占江西省國土面積的94%[2]。流域內水系發達,河流縱橫,湖泊水庫星羅棋布,形成了完整的鄱陽湖水系[3]。

鄱陽湖流域降雨量豐沛,流域多年平均降雨量為1 500~1 900 mm,其中信江、饒河兩流域東部降水量較多,鄱陽湖區降水量較少[4]。鄱陽湖水系年均徑流量約1 432億m3,約占長江大通流量的17.5%;流域徑流年內分配不均勻,汛期4~9月約占全年的75%,其中主汛期4~6月占50%以上[5]。加之其特有的地理環境和人類活動等因素,疊加導致鄱陽湖區洪澇災害頻發[6]。

鄱陽湖區歷來都是長江防洪的重點,也是薄弱環節之一,防洪壓力大,湖區人民始終存在洪災風險,發展嚴重受限,防洪安全、百姓安居和民生發展等根本性問題亟待解決。為此,迫切需要剖析鄱陽湖區現有防洪體系存在的短板,按照新時代生態文明建設和高質量發展要求,尋求長治久安和綠色發展之道。

2 鄱陽湖區洪澇災害情況

根據鄱陽湖區歷年洪災資料統計,12~14世紀,大約每10 a出現一次洪災;15~17世紀,平均每4 a出現一次洪災;18世紀以后則平均每3 a出現一次洪災[7]。

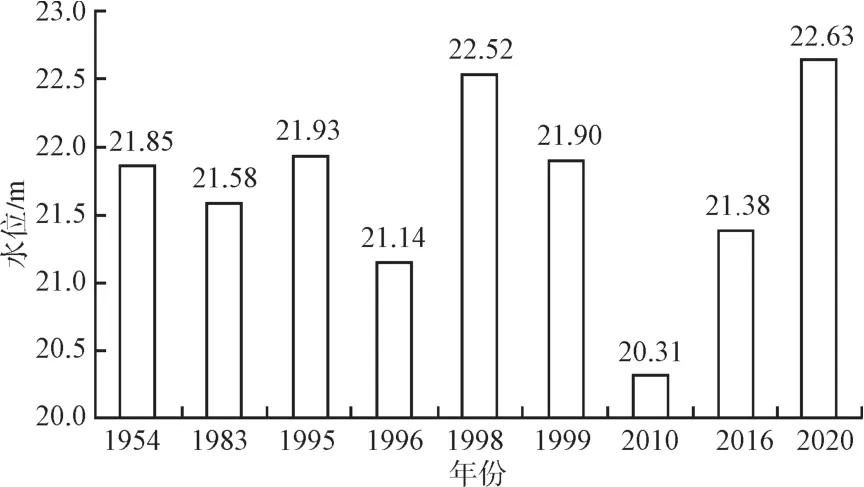

1949年以后,鄱陽湖區洪災日趨頻繁,發生大洪水的年份主要有 1954,1983,1995,1996,1998,1999,2010,2016年和2020年。洪水水位不斷創歷史新高,高水位頻次明顯增加,鄱陽湖標志性水文站星子站1954,1995,1998,2020年最高水位分別為21.85,21.93,22.52,22.63 m(見圖1)。

1954年,長江發生全流域性特大洪水,自5月中旬起水位持續上漲,頂托倒灌,形成鄱陽湖區最大洪水。洪量之大、水位之高、持續時間之長,均為當時有記錄以來所罕見。洪水造成鄱陽湖濱湖圩堤幾乎全部潰決,濱湖16個重災縣約18.65萬hm2(279.7萬畝)農田顆粒無收,受災人口160萬人。

1995年4~6月,鄱陽湖流域平均降雨量達1 080 mm,較同期多年平均值高39%。其中,6月平均降雨達518 mm,接近同期多年平均值的2倍,創1949年以來最高記錄,鄱陽湖發生超歷史大洪水。洪水造成鄱陽湖區7座萬畝圩堤及112座千畝圩堤相繼潰決,大批圩堤發生泡泉、滲漏、塌坡等嚴重險情(1畝=0.066 7 hm2)。

圖1 1954~2020年鄱陽湖區典型大洪水星子站最高水位

1998年鄱陽湖流域天氣異常,繼3月上中旬發生罕見早汛之后,從6月中旬開始,接連發生兩次大范圍集中強降水過程,加之長江發生全流域大洪水,造成鄱陽湖水位超過歷史最高水位。星子站水位超歷史最高水位、警戒水位持續時間分別為20 d和95 d,高水位持續時間之長為歷史罕見。洪水造成九江城防堤決口,九江市部分城區進水受淹,鄱陽湖區240座千畝以上圩堤潰決。

2020年6月以來,鄱陽湖水位受江西五河來水和長江來水的共同影響,水位持續上漲。7月上旬,贛北贛中連續出現強降雨,過程性雨量超歷史,降雨量最大達歷史同期均值的3倍以上,持續強降雨使五河水位暴漲,加之長江洪水頂托、倒灌,鄱陽湖水位急劇抬升。7月12日,鄱陽湖星子站水位達22.63 m,超歷史最高水位,超警戒水位持續時間達59 d。洪水造成沿江濱湖地區最大超警長度2 531 km,共出現險情2 074處,是2020年長江流域防汛險情最為集中、災情最嚴重的地區。

3 鄱陽湖區洪澇災害成因

3.1 地形地貌特征獨特

圖2為鄱陽湖流域數字高程模型。由圖2可知,江西省地形地貌以山地、丘陵為主,東南西3面群山環繞,內側丘陵廣亙,中北部平原坦蕩,整個地勢周高中低,漸次向北傾斜,構成了一個以鄱陽湖為底部的向北開口的巨大盆地[8]。鄱陽湖湖盆自東向西、由南向北傾斜,湖盆底較平坦,呈環形、層狀地貌[9]。這種地質地貌背景為五河來水和湖區暴雨徑流向鄱陽湖迅速匯集提供了有利的地勢條件。

作為鄱陽湖出流的唯一通道,狹長形的湖口水道充當了長江與鄱陽湖之間復雜相互作用的橋梁。長江水位較低時,鄱陽湖可通過湖口水道基本保持輸入輸出平衡;長江水位較高時,鄱陽湖受到江水頂托,則泄流不暢;長江處于主汛期時,水位高漲,長江洪水可能倒灌鄱陽湖[10]。

3.2 氣象水文條件特殊

鄱陽湖流域屬亞熱帶季風氣候區,受季風影響,鄱陽湖水系的贛江、撫河、信江、饒河、修河五河流域降水豐富且集中。鄱陽湖流域暴雨主要發生在4~9月,一次暴雨一般歷時4~5 d,降水量達300~500 mm,導致鄱陽湖五河容易形成洪水[11]。

4~6月為鄱陽湖水系主汛期,五河洪水入湖,鄱陽湖水位持續上升。7~9月為長江主汛期,鄱陽湖水位受長江洪水頂托或倒灌而迅速抬升,水位過程變化緩慢,導致鄱陽湖長時間維持在高水位,形成洪澇災害,若此時鄱陽湖流域受海洋暖濕氣團影響,產生臺風暴雨,五河入湖水量猛增加,則會加劇鄱陽湖洪災[12]。

3.3 氣候變化和人類活動影響

近幾十年,鄱陽湖區洪澇災害愈加頻繁,高水位頻次明顯增多,主要原因有以下3個方面。

(1)隨著人類排放的CO2等溫室氣體的增加,全球變暖趨勢越來越顯著,導致鄱陽湖流域降水量有所增加。鄱陽湖流域年平均氣溫在1960~1980年經歷了先下降后上升的過程,并在20世紀后期呈顯著上升趨勢[13],鄱陽湖流域年平均氣溫、年降雨量趨勢變化見圖3。1970~2009年,贛江、撫河、信江、饒河、修河五河流域降水量均呈增加趨勢[14]。此外,隨著全球氣溫升高,鄱陽湖流域極端暴雨事件發生的幾率增加,增加了鄱陽湖區洪災發生風險。

圖3 鄱陽湖流域年平均氣溫、年降雨量趨勢變化

(2)人類活動加劇,致使鄱陽湖流域森林植被遭到了破壞,森林面積銳減。據統計資料,僅20世紀50~80年代,由于亂砍濫伐、毀林開荒,使江西省荒山荒坡面積由81.89萬hm2增加到258.40萬hm2,森林覆蓋率降低了約10%[15]。從20世紀90年代開始,開展了全流域消滅荒山、造林綠化運動,森林覆蓋率有所增加。由于森林結構比例失調,森林截蓄雨水、涵養水源和削弱洪水的能力降低,使得地表徑流匯集加劇,引起江河洪峰的快速形成[16]。

(3)鄱陽湖區灘地的不合理圍墾,使得鄱陽湖水域面積減少,湖垸關系嚴重失調,加劇了湖泊的自然萎縮過程。據分析,1977~1995年鄱陽湖水面面積持續減少;1998年大洪水后,鄱陽湖開展了平垸行洪工程,水面面積稍有擴大;2003年三峽水庫建成蓄水后,鄱陽湖水面面積再次下降,直至2013年后開始逐步穩定[17],鄱陽湖同水位下水面面積遙感影像見圖4。另外流域上游水土大量流失,盆淤淺,湖容減少;兩者疊加削弱了鄱陽湖行洪能力,使其在汛期易出現“小流量、高水位”現象,加大了防汛壓力,加劇了水患災害。

圖4 鄱陽湖同水位下水面面積遙感影像

4 鄱陽湖區防洪體系存在的薄弱環節

從長江及鄱陽湖防洪體系布局來看,鄱陽湖五河缺乏調蓄能力強的大型水庫,難以有效調控五河入湖洪水;而位于長江干流上游的三峽水庫雖然具有較大的調蓄能力,但由于距離較遠,對于鄱陽湖區的防洪補償調控能力有限。因此,鄱陽湖區的防洪安全主要靠湖區自身的堤防擋水和圩垸分洪。從2020年鄱陽湖區防洪情況看,主要暴露了以下問題。

(1)鄱陽湖區圩堤標準低。目前,鄱陽湖區有重點圩堤、一般圩堤和單退圩堤共計357座,堤線長度3 153.8 km,保護面積7 366.5 km2,保護耕地面積43.23 hm2(648.5萬畝),保護人口797.2萬人。湖區重點圩堤防洪能力基本達到設計的湖盆區段圩堤防御相應湖口站22.50 m洪水位、尾閭河段圩堤防御各河20 a一遇洪水位的防洪標準。然而,一般圩堤和單退圩堤未進行過全面系統加固整治,現狀防洪能力不足5~10 a。大多數堤防基礎差、堤身質量差,遇高洪水位管涌、滲漏等重大險情較多,少量圩堤甚至被動潰決行洪。

(2)蓄滯洪區布局亟待優化。鄱陽湖現有康山、珠湖、黃湖和方洲斜塘4個國家級蓄滯洪區(康山為重要蓄滯洪區,其他3個為一般蓄滯洪區),主要按防御長江1954年洪水設置,均沿鄱陽湖布局。經過近幾十年的建設,3座一般蓄滯洪區已發展到一定水平,分洪風險和損失過大。部分一般圩堤由于筑堤束水過多,河段應對大洪水空間小;部分一般圩堤由于四面環水且地質條件差,遇大洪水往往需要承擔巨大風險,一旦失事,造成的災害也更嚴重。有必要順應自然規律,對上述一般圩堤進行合理優化調整。

(3)蓄滯洪區建設滯后。鄱陽湖現有的4個國家級蓄滯洪區,總蓄洪面積506 km2,有效蓄洪容積25.36億m3,蓄洪水位以下共有居住人口16.34萬人,耕地面積約2.01萬hm2(30.2萬畝)。目前,蓄滯洪區安全建設滯后,隔堤防洪標準低、堤身斷面單薄,存在堤身土質、填筑質量差等安全隱患。區內安全設施匱乏,分蓄洪水時,需轉移大量居民,轉移安置難度大,分蓄洪區及毗連區內居民生命財產安全得不到有效保障,加之管理政策制度不完善,決策啟用蓄滯洪區困難。

(4)單退圩垸難以發揮防洪作用。鄱陽湖區歷史上存在圍湖造田的行為。1998年大洪水過后,實施了平垸行洪、退田還湖等工作措施,重點對影響江河湖泊蓄洪或防洪標準較低的圩堤實施“平退”,包括退人不退田的“單退”和既退人又退田的“雙退”兩種方式。目前,鄱陽湖區共有單退圩垸189座,保護農田面積3.84萬hm2(57.6萬畝),有效蓄洪容積33.88億m3。這些圩垸分洪是減輕防洪壓力、降低鄱陽湖水位的重要手段。

目前,單退圩垸尚未進行過全面系統加固整治,圩堤單薄、隱患嚴重,防汛管理、分洪及排澇設施配套不足;部分單退圩垸已不具備防洪條件,未到分洪水位就已發生潰決。另外,由于單退圩垸尚無運用補償辦法,分級分類有序運用規則可操作性不強、分洪水位偏低,導致部分圩堤汛期一般采用“嚴防死守”的方式盡量保護圩垸不破堤,在權衡糧食安全、百姓利益、分洪需要時,決策難度較大。此外,部分已經退出的圩垸,缺乏必要的行洪措施,且存在移民返遷的現象。上述原因導致單退圩垸的分洪效果難以充分發揮,不利于鄱陽湖區整體防洪安排的落實。

5 新時代鄱陽湖區防洪思路和對策措施

5.1 防洪新思路

鄱陽湖區現有防洪模式和運用方式,不僅難以在危急時刻發揮其防洪作用,且在平時經濟社會發展中受限,民生問題得不到解決,民眾始終存在受災和受限的心理壓力。因此迫切需要調整防洪建設思路,尊重自然、順應自然規律,與自然和諧相處,破解“人與洪水爭地”死循環,確保鄱陽湖安瀾、百姓安居和綠色發展。

(1)從系統治理角度,優化蓄滯洪區空間布局、補齊防洪短板,變被動防洪為主動防御,尋長治久安之策。鄱陽湖地區是我國富饒的糧食主產區,又是暴雨集中區,易發生洪澇災害,人與洪水爭地和搏斗自古以來時有發生,直至今日人-水-地矛盾仍然突出。傳統的視洪水為“敵人”,御其于堤外的方式,可能會帶來更大的災難。需要尊重自然,順應自然規律,善待洪水,給洪水更多的空間。因此,迫切需要按照新時代發展理念,從協調防洪抗旱和經濟社會發展的系統治理角度,優化蓄滯洪區空間布局,創新圩垸生態防洪模式,對蓄滯洪區和圩垸進行調整合并、分級分類管理,對薄弱圩堤進行除險加固,補齊防洪短板;通過安全島臺建設,妥善就近安置遷建居民并改善安居條件,使居民徹底擺脫高洪水位威脅。

(2)從生態文明建設角度,加強洪水資源管理,創新圩垸和蓄滯洪區生態防洪模式,走綠色發展之道。洪水是自然水循環的重要組成部分,擁有水資源的基本屬性,既是人們生活和生產重要的水資源,又是改善水環境、修復水生態的水資源[18]。若汛期將洪水全部下泄,汛期過后又因降雨偏少出現非汛期干旱缺水、供水嚴重不足的尷尬局面[19]。此外,洪水也是生態環境系統的重要活動因子,洪水帶來的脈沖節律、漫灘生境和營養物輸送等,是形成鄱陽湖地區豐富的生態系統和漁業資源的重要條件之一。

蓄滯洪區和圩垸,是人與洪水矛盾最突出、最特殊的地區。由于人員搬遷安置和經濟社會發展之間的矛盾難以很好地解決,目前進一步推進鄱陽湖蓄滯洪區建設和圩垸平退的工作難度太大。因此,需要開拓思路、新辟途徑,從生態文明角度協調防洪安全、生態保護、資源利用和經濟社會發展之間的關系。重新審視蓄滯洪區和單退圩垸的主動防洪和洪水資源化利用的雙重作用,充分利用鄱陽湖蓄滯洪區及圩垸約86億m3的容積,主動納蓄洪水,構建類似的季節性平原型水庫,從而達到汛期調節洪水,非汛期補給湖水的目的,保障鄱陽湖枯水期生態流量和水位,促進湖區生態保護和綠色發展。

5.2 對策措施

(1)開展鄱陽湖區圩堤升級提質和除險加固。1998年洪水以來,針對圩堤除險加固,從中央到省到地方均有相應的投入。約3 333 hm2(5萬畝)以上的堤防經過除險加固后,防洪效果明顯改善,但2020年出現超標準洪水后,部分圩堤出現險情情況較多。同時,仍有約667~3 333 hm2(1萬至5萬畝)的圩堤尚未進行除險加固,安全隱患多。因此,建議對鄱陽湖薄弱圩堤進行升級提質和除險加固。此外,建議通過建設安全島臺和加固隔堤,妥善安置遷建居民,使其居所免受高洪水位威脅。

(2)優化蓄滯洪區及圩垸空間布局和運用規則。統籌單退圩垸、一般圩垸和蓄滯洪區的運用,對蓄滯洪區和圩垸的布局、設置、功能、作用和任務等進行必要的調整。建議根據長江中下游分洪任務,結合鄱陽湖區五河水系及湖區洪水特點,按照贛鄱、撫鄱、信鄱、饒鄱、修鄱、長江沿線等6片區,對已有蓄滯洪區和圩垸進行調整、合并,優化鄱陽湖蓄滯洪區空間布局,確定鄱陽湖蓄滯洪區分級有序運用規則。

(3)充分利用蓄滯洪區及圩垸調蓄能力,將洪水作為資源進行利用。在確保防洪安全的前提下,通過分洪蓄洪,合理蓄泄,增加枯水期可用水量,擴大枯水期湖泊濕地面積、提升濕地生態經濟價值,一方面可防御澇旱急轉情形,另一方面還可補給長江中下游枯水期河道徑流。同時改變圩垸傳統土地耕作方式,加強養殖、水產、特色濕地農產品,實施湖區生態保護工程,促進鄱陽湖區綠色發展。

(4)推行湖區防洪生態補償機制和洪水保險制度。建議從生態文明建設角度,扶持居民調整生活方式,使其更好地適應洪水,改變圩垸單一的土地耕作方式,形成季節農業-生態養殖-特色水產品等多種農業經營模式。建立蓄滯洪區防洪及生態補償責任機制、完善蓄滯洪區防洪及生態補償的財政轉移支付政策、制定蓄滯洪區防洪及生態補償的扶持政策,促進湖區洪水資源綜合利用和濕地生態價值提升,提高圩垸及分蓄洪區常態化主動防御能力。同時,建議通過實施洪水保險以實現國家和社會共同承擔洪水風險,促進防洪安全、百姓安居、生態良好、綠色發展的良性互動。

上述對策措施旨在提高圩垸和蓄滯洪區的綜合效益,打造“洪水調蓄、資源利用、濕地生態、綠色產業、宜水村居”五位一體的新型蓄滯洪區及圩垸。①在防洪效益方面,實現“被動防洪”向“主動防御”轉變。在2020年超歷史洪水情形下,能有效利用蓄滯洪區和圩垸分洪86億m3,降低鄱陽湖水位0.85 m。②在經濟效益方面,一般年份能保護蓄滯洪區和圩垸正常的農業生產,洪水年份則可利用蓄滯洪區和圩垸來蓄納洪水,發揮類似于平原水庫的作用。③在生態效益方面,能有效改善鄱陽湖濕地生態環境,洪水期部分單退圩垸可成為季節性水域濕地,枯水期可補給湖區徑流,維系湖區洲灘淺水環境,相當于增加濕地面積約500~800 km2,為候鳥過冬提供更好的覓食場所。④在洪水資源化利用方面,通過圩垸和蓄滯洪區聯合運用,留滯洪水,可防御“澇旱急轉”引發的湖區干旱,且能夠減緩上游水庫蓄水導致枯水期提前現象。⑤在社會效益方面,可改善湖區人居環境,實現居民集中安置,顯著提高湖區居民生命財產安全保障,減輕湖區居民承擔防洪風險的心理壓力。

6 結語

由于地理位置、水文氣象以及人為因素等影響,鄱陽湖區洪澇災害發生頻繁,近幾十年來高水位頻次呈現出增加的趨勢,湖區人民始終面臨洪災風險。目前鄱陽湖區現有防洪體系存在短板,主要表現為鄱陽湖區圩堤標準低、蓄滯洪區建設滯后以及單退圩垸難以發揮防洪作用。因此,迫切需要按照新時代生態文明建設和高質量發展要求,調整防洪建設思路,尊重自然、順應自然規律,從系統治理角度,優化蓄滯洪區空間布局、補齊防洪短板,變被動防洪為主動防御;從生態文明建設角度,加強洪水資源管理,創新圩垸和蓄滯洪區生態防洪模式,破解“人與洪水爭地”死循環,確保鄱陽湖安瀾、百姓安居和綠色發展。