“新文科”語境下的新聞傳播學科建設路徑探析

——以“中國新聞傳播大講堂”為案例

2020年11月5日,中國新聞傳播大講堂(以下簡稱“大講堂”)啟動儀式在中國傳媒大學舉辦,大講堂課程“來自抗疫一線的報道”正式向全國新聞院校發放。中國新聞傳播大講堂在我國新聞傳播教育中是第一次嘗試,具有開創性。它是部校共建的新成果、“新文科”建設的新探索、理論與實踐融合的新拓展、媒體融合傳播的新嘗試、立德樹人的新課堂。在未來發展中,大講堂將利用現代視聽技術與通信網絡,力爭推動優質教學資源覆蓋全國727所高校的1?391個新聞傳播學類專業點,適應我國高等教育從精英式轉向大眾化的趨勢,進而走向普及化的發展之路。

一、時代所趨,大講堂的緣起與價值

中國新聞傳播大講堂以新冠肺炎疫情下的媒體擔當、記者作為和優質報道為抓手,打通實踐、課堂與理論,貫穿“新文科”融合創新理念。一方面,大講堂以新內容、新方法、新模式,推動新聞傳播教育與業務實踐更加緊密地結合,探索建設具有中國特色的教材體系,為理論創新奠定基礎;另一方面,大講堂將新冠肺炎疫情下鮮活的中國新聞實踐作為教學案例,涵蓋新聞策劃、報道話語和方法、記者責任多方面內容,通過邀請一線記者講述一線故事、分享一線感受,把馬克思主義新聞觀的實踐融入新聞傳播教學中,幫助學子深刻理解中國國情、堅定理想信念、增強政治認同,培養具有自信心、自豪感、自主性的全媒體人才,為傳承中國文化、傳播中國聲音、創新中國理論、形成中國表達確立有效的人才培養機制。

1.大疫之下,國內外錯綜復雜的抗疫情勢

2020年年初,我國爆發了新冠肺炎疫情。這是中華人民共和國成立以來在我國發生的傳播速度最快、感染范圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件。

新冠肺炎疫情既是一次危機,也是一次大考。在這個看不見硝煙的戰場上,中國面臨的國內外環境尤為復雜,疫情、輿情、社情、敵情“四情”深度交織疊加,其防控是對中國治理體系和治理能力的一次巨大挑戰。

在這場大考中,中國交出了成績優異的答卷。面對突如其來的疫情,黨中央統攬全局、果斷決策,以非常之舉應對非常之事,用一個多月的時間初步遏制住疫情蔓延的勢頭,用兩個月左右的時間將本土每日新增病例控制在個位數以內,用三個月左右的時間取得武漢保衛戰、湖北保衛戰的決定性勝利,進而又接連打了幾場局部地區聚集性疫情殲滅戰,奪取了全國抗疫斗爭重大戰略成果。參與這場大考的全國人民,風雨同舟、眾志成城,為疫情防控構筑起了堅固的防線。

以疫情為現實背景演化出的輿情、社情、敵情此起彼伏、深度交織,這“四情”都與新聞傳播有著密切的聯系。尤其在國際上,與中國針鋒相對的報道達到了高潮,疫情發展越嚴重,相關的輿論斗爭環境就越復雜。這場疫情不僅是與病毒的抗擊之戰,更是輿論引導之戰、國家形象維護之戰、國際話語權競爭之戰。

疫情爆發之初,一些西方媒體將武漢視為病毒源頭,用“武漢病毒”的隱喻對中國進行污名化,引導西方民眾歧視和排擠中國人;更有西方媒體竭盡抹黑之能事,將武漢封城、中國人戴口罩等一系列科學有效的疫情防控措施,抹黑為侵犯人權和自由,用意識形態偏見主導新聞報道。直到中國抗疫取得了戰略性成果,西方無力控制疫情蔓延,一些西方政客仍在不斷“甩鍋”。其目的一方面是想要通過政治話語轉移其國內民眾的視線,找到替罪羊,從而紓解民眾對本國政府抗疫不力的負面情緒;另一方面,是要消解中國抗疫的巨大努力和成果,消解中國通過支援其他國家抗疫而進一步提升的國際形象,進而消解中國持續增長的國際影響力。

2.抗疫之中,中國媒體和新聞記者的使命擔當

在這場疫情防控阻擊戰中,我國媒體擔負著通報疫情、回應輿情、聯動社情、應對敵情的重要任務。

在國內,一批主流媒體記者在疫情爆發初期,逆行到湖北省乃至武漢市采訪報道。在大講堂錄制過程中,赴武漢的許多媒體負責人向我們介紹,在緊急組建武漢采訪組時,許多媒體同志主動請纓。到武漢之后,還不斷有記者向媒體負責人請求加入前方報道組。從2020年1月26日零時到4月8日武漢“解封”,許多新聞記者日夜奮戰,沒有人要求休假,三個月左右的時間始終在一線采訪,及時發布權威信息,準確公開報道疫情,全方位參與抗疫實際工作。在前方報道組中,僅中央三大媒體就派出360多人赴疫區,其中人民日報社前方報道團隊62人,新華社派出100多人,中央廣播電視總臺派出200多人。

抗疫一線報道團隊遵照習近平總書記關于疫情防控工作重要講話和指示批示精神,為報道立綱鑄魂;用全面、客觀、真實、權威的報道,積極回應國際上的虛假信息和似是而非的觀點,以正視聽;用抗擊疫情的動人故事,彰顯戰疫一線勇于犧牲、敢于奉獻、舍小家為大家的大愛精神,為堅決打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰凝聚強大的力量;通過向中央指導組上報求助信息和問題線索、搭建物資捐贈平臺、為湖北直播帶貨等方式,營造濃厚的萬眾一心、同舟共濟的輿論氛圍。

3.面向未來,大講堂的價值意義

在外部環境錯綜復雜,疫情、輿情、社情、敵情相互交織、此起彼伏的背景下,中國新聞傳播大講堂的醞釀、制作和發行,具有十分深刻的意義。

一是珍貴的歷史資料價值。新聞是明天的歷史,記者是歷史的見證者。奔赴武漢的記者作為抗疫一線的親歷者,將自己在疫區的所見、所聞、所感、所想,通過口述的方式記錄下來,在公開發布的新聞報道之外,為人民抗疫繪就了一幅專業報道的圖譜,從而為抗擊疫情留下珍貴的歷史影像底稿。

二是優質的新聞教育資源。新聞傳播學是一門實踐性很強的學科。疫情形勢下,我國主流媒體的記者作為和報道案例,無疑為中國新聞教育提供了寶貴素材和典型案例。在媒體融合的時代背景下,新聞業加速迭代升級,大講堂將這些全媒體傳播的最新案例加以編排整理,形成系統化的媒介前沿課程。同時,圍繞疫情這一特殊主題,大講堂將抗疫一線的媒體記者匯聚起來,這成為“新文科”背景下建設具有中國特色的馬克思主義新聞觀教材體系的重要探索。

三是義無反顧的媒體責任擔當。大難之前見擔當,危難時刻筑本色。在疫情防控最危急的時刻,大講堂讓人直觀感受到媒體記者臨危受命、迎難而上的真實作為。他們與醫護人員并肩作戰,他們“鐵肩擔道義,妙手著文章”,他們通過全媒體手段生產、記錄與傳播新聞事件,他們的行動是馬克思主義新聞觀的最好詮釋,體現了新時代新聞人的責任與擔當。通過融入教學的方式,大講堂使主流媒體記者在疫情下集中展現的家國情懷和專業素養得以總結出來、傳播開來、傳承下去。

二、使命所在,大講堂的建設基礎

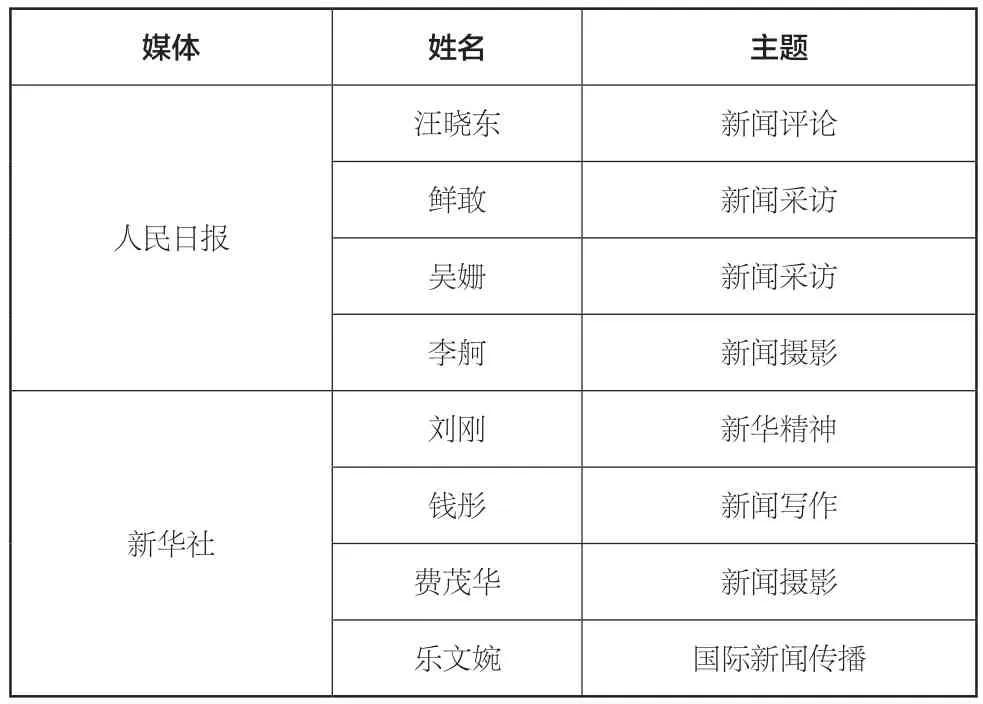

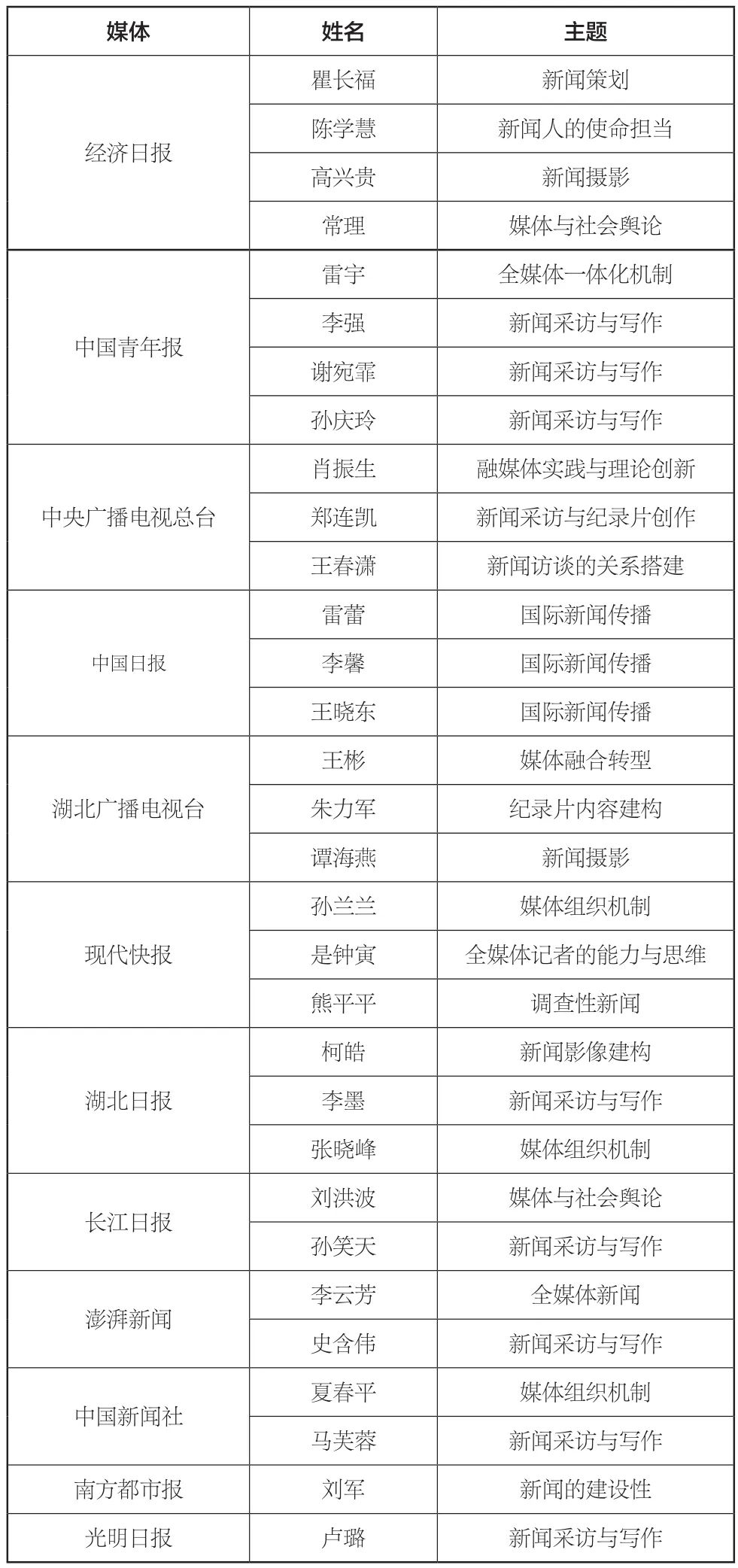

經過縝密的策劃,2020年暑假,來自14家媒體單位的39位參與一線報道的媒體負責同志及記者,走進了中國傳媒大學電視學院的演播室,在鏡頭前分享了抗疫期間的感人故事和報道中的創作體會。

表1 中國新聞傳播大講堂主要內容一覽

(續表)

在大講堂中,記者們從自己的親身經歷和切身感受出發,觀照微、中、宏三個層面:通過記者的個人經歷,向學習者傳授采、寫、編、評的知識;通過記者所在部門的合作情況,幫助學習者了解媒體內部的運行機制;通過記者在危難時刻和緊急狀況下的選擇,讓學習者感知新聞記者的使命和價值所在。

1.以“點”授業,總結新聞報道的專業技巧

這次疫情無疑為錘煉記者的報道能力,尤其是在突發事件下的快反意識和采編能力,鍛煉倚馬可待的本領,提供了集中的“訓練場”。傳統的新聞實務能力可分為采、寫、編、評四個板塊,而在突發事件中,記者承受時間緊張、環境危險、任務集中、使命艱巨等多重壓力,這也正是考驗記者諸多硬本領的時刻。

大講堂中,許多記者以親身參與的新聞作品為案例,圍繞新聞采寫的角度、影像素材的捕捉、紀錄片內容的建構、新聞訪談的關系搭建等新聞報道的專業技巧鋪陳開來,內容豐富、角度多元。例如,新華社全媒體編輯中心副主任錢彤講述了疫情期間如何用筆和鏡頭,記錄普通人的生活、刻畫真摯的情感;《中國青年報》全媒體記者謝宛霏細致剖析了特殊情境下選題及報道切口的抓取方法,以及人物報道、群像報道的撰寫技巧;《湖北日報》的攝影記者柯皓講解了如何在一線捕捉到真實感人的影像素材,以及新聞報道的建構技巧。

也有記者以高度凝練的方式,將自己的報道經驗總結為三個詞語、“六字真言”等,用接地氣的符號表達方便了傳播和記憶,其中無不蘊含著新聞報道的原則和新聞專業的價值,帶有某種哲學思考的意味。例如,《現代快報》編委、武漢戰疫隊隊長孫蘭蘭,將抗疫報道中的關鍵提煉為“六字真言”:真、快、近、輕、暖、深。她從大年初五開始,帶領團隊在武漢一線連續采訪報道88天,深入最危險的“紅區”,在武漢肺科醫院對話“離死神最近的病房”;在全媒體的報道環境下,她指出“快”的背后要做足大量的前期準備工作。

在歐美,新聞傳播院校通常實行“雙師制”,即同時聘請學術型教師與實踐型教師,以兼顧新聞傳播人才的學術培養和職業訓練。中國新聞傳播大講堂在大學的研究型課堂之外,為新時代的新聞傳播學教育提供了獨特的資源寶庫,有待教育者和學子們去充分挖掘。

2.以“線”理機,分析媒體的采編運作機制

在疫情造成的“戰時狀態”下,大講堂的許多記者分享了所在媒體單位的團隊分工和部門合作情況。實際上,將其放置于媒體融合的國家戰略背景下,我們可以看到中央級、省級媒體在疫情中的高度配合與協同生產機制,以及不同定位的媒體如何調整差異化報道的戰略與策略。

例如,新華社在新媒體報道上,采用了“前方采集,后方編輯”的模式,堅持移動端優先原則,建立起24小時響應機制,鼓勵一線記者盡快將素材入庫,后方在線編輯,遇重大新聞時以海報等形式播發快訊。對涉及中央指導組活動、國新辦發布會、湖北武漢疫情防控舉措成效等權威信息,第一時間編發新媒體報道,以適應疫情期間的傳播需要。

再如,《現代快報》記者鐘寅在大講堂中講述他印象最深的報道《最高禮遇送別!江蘇援湖北醫療隊首批710名戰士啟程返蘇》。2020年3月17日,江蘇省有6支醫療隊從武漢返回。“這條稿子有多快呢?醫療隊還在去機場的路上,隊員刷刷手機,就看到這條新聞了。記者就坐在隊員身邊,幾分鐘前還在跟拍。不僅是醫療隊員吃驚,就連媒體同行也很驚訝,他們還在爭分奪秒用手機打字,或者剪輯視頻,這條稿子已經發出來了。”鐘寅總結出了三條秘訣:前方合理分工、高效執行,后方制作人員通力配合,機制上實行扁平化審校。

采編背后的媒體運作機制非常重要,這是準確報道、快速生產的制度保障。大講堂能讓我們了解到主流媒體在突發狀況下所采取的高效應急機制。抗疫的緊張情勢下,記者、團隊乃至部門間的高度配合,其背后是線性的、流程化的、操作性的機制。這種機制在何種狀況下得以形成?如何改進?如何將機制塑造為團隊的共識并落實執行?這些更加抽象的、需要進一步思考的問題,對新聞教育者和學子們具有十分重要的價值,對主流媒體機構的發展也具有重要意義。

3.以“面”傳道,思考媒體的職責與使命

這場疫情促使新聞工作者在性命攸關、輿情變幻的風口浪尖上,集中思考新聞媒體在國家抗疫工作中的職責與擔當,以及新聞媒體在國際輿論中的站位與使命。新華社總編室副主任、高級記者劉剛在大講堂中提到:“去武漢和留下來最重要的理由就是職責。”《經濟日報》國際部主任陳學慧在大講堂中直言:“報道抗疫,新聞人不能缺席;保衛抗疫成果的輿論斗爭,新聞人更不能缺席。”

如果說主流媒體的所有抗疫報道有一條共性,那就是“以人民為中心”,這也是我國媒體獨特而神圣的職責與使命。這次疫情中,許多媒體負責同志和記者的優秀作品都反映了人民至上、生命至上的原則,展現出新聞媒體的人文關懷。無論是為4.2萬醫護人員拍攝肖像,把醫護工作者的形象在城市空間“點亮”;還是生動講述廣大醫務工作者、基層干部、普通市民、志愿者等群體的感人事跡,塑造金銀潭醫院院長張定宇、武昌醫院院長劉智明等重大典型;又或者是患者經過救治逐漸康復、出院與親人團聚的真實記錄,都是催人淚下、感人至深的好故事。《人民日報》副總編輯汪曉東在大講堂上說:“如果你寫得不夠好,是因為你離人民不夠近。換言之,如果你要寫得足夠好,就要離人民足夠近。只有這樣,你才能真正與人民共情。”

三、轉型所向,大講堂之于高等教育的意義

在中宣部、教育部的指導下,中國傳媒大學、教育部高等學校新聞傳播學類專業教學指導委員會主辦了中國新聞傳播大講堂。2020年11月5日,中國新聞傳播大講堂啟動儀式在中國傳媒大學舉辦,“來自抗疫一線的報道”課程正式向全國新聞院校發放。教育部在相關文件中明確指出:支持各高校新聞傳播院系把大講堂課程作為新聞傳播類專業必修課,并納入學分管理,同時鼓勵其他專業學生選修。

大講堂的意義和價值在于切實地讓這些經驗擴散開來、傳承下去。在教學和教育層面,要有效使用大講堂,應把握兩種方法,提升一個價值和內涵。

1.課程教學:需要把握的兩種使用方法

一是獨立課程,系統化學習。將大講堂作為一門獨立的32課時課程,組織學生線上或者線下學習收看。每一集的大講堂視頻片尾都附有二維碼,鏈接著大講堂和主講記者推薦給學生拓展學習的抗疫報道新聞作品:有的是主講記者在大講堂提到而在主體內容中沒有具體展示的優秀作品案例;有的是作為案例在大講堂課程里嵌入了一段文字或者一段視頻,沒有展示全部。這些內容都值得拿來精讀和進行案例分析。老師也可以有針對性地組織和引導學生對課程內容以及拓展學習的案例進行分析和討論。

主講記者有著多元的背景,有媒體單位負責人、抗疫一線記者;有來自中央和地方的媒體記者,包括湖北武漢的媒體記者;既有傳統媒體的文字記者、攝影記者、電視新聞記者,也有新媒體中心的全媒體記者。將大講堂作為一門完整獨立的課程,能更大程度地讓學生領會系列課程的脈絡,了解抗疫報道全貌。

二是融合課程,交叉式授課。大講堂講述的視角非常多元,內容也非常豐富,為了盡快在教學工作中用上、用好大講堂,也可以把大講堂和現有的課程體系進行融合。教學實踐中,老師可以根據課程內容和范圍的差異,選取相應幾講的大講堂內容來使用;或挑選大講堂中跟自身課程相關聯的知識點和記者的觀點,以抗疫記者的報道作品和講解為案例,用生動鮮活的材料來充實和豐富課程。

這兩種方法對推進抗疫精神進校園、進課堂、進頭腦,在新聞傳播教育教學中加強馬克思主義新聞觀教育,都大有裨益。

2.高等教育:提升和充分開發的價值與內涵

大講堂是“司、局、校”協同推進新聞傳播教育創新發展的重要舉措,契合了新媒體環境下校、媒融合平臺建設的專門化、精細化趨向。對大講堂的充分開發,對于高等教育發展而言具有多方面的價值。

一是精準實現立德樹人。立德樹人作為我們高等教育的一項根本任務,其目的就是要引導學生樹立正確的理想信念、價值觀念、道德修養。互聯網是今天新聞輿論工作的主陣地、主戰場,我們培養掌握網絡傳播規律的后備新聞人才,核心要義其實是要引導學生樹立正確的國家觀、人民觀、傳播觀,要培養學生牢牢堅持馬克思主義新聞觀、具備家國情懷和責任擔當意識,要引導學生堅定地成為黨和人民放心的新聞工作者。就像新華社記者劉剛在大講堂中所說:“對我們來說,不去武漢或是離開武漢,可以有許多理由,但去武漢和留下來,有一個理由就可以了,那就是‘職責’!”

二是拓展“好記者講好故事”模式。“好記者講好故事”活動是中國記協每年在全國新聞戰線開展的重要活動。來自一線記者生動鮮活的案例梳理和總結、優秀記者的理想信念和專業品質,都在這一活動中淋漓盡致地呈現出來。更重要的是,活動為全國新聞界樹立了良好的榜樣,提供了鮮活的案例。與之相比,大講堂具有類似的基因,通過一線記者的生動講述,用緊密結合抗擊新冠肺炎疫情的鮮活案例、鮮活故事、鮮活課堂,為高校新聞傳播學子提供專業典范。這是一堂鮮活的專業大課,也是最切合實際的馬克思主義新聞觀大課、最生動的國情大課、最有溫度的思政大課。

三是探索“新文科”的建設范式。大講堂也是高校新聞傳播教育戰線落實“新文科”建設工作會議精神的迅速行動、關鍵抓手、生動實踐。“新文科”概念誕生于新技術、新需求、新國情等諸多現實背景之下。大學之功能被學界普遍認為有三大塊,即人才培養、科學研究和社會服務。新聞傳播學教育的一項重要任務是培養學生的專業性。這種專業性體現在技能、機制、倫理、價值等多個層面。在“新文科”建設的征程中,大講堂將在現代視聽技術與通信網絡的加持下,面向全國高校新聞院系同步推廣,探索人才培養的新模式,為我國新聞傳播事業壯大人才后備軍。

四是推動高等教育普及化。大講堂是推動國家高等教育從精英式轉向大眾化,進而向普及化轉型的重要舉措。在教育部高教司的指導和支持下,該課程即將走進大學校園,成為全國高校師生學習的“云上專業課”。利用現代視聽技術與通信網絡,這些來自一線的優質資源將被直接分發至全部新聞院系,力爭推動優質教學資源覆蓋全國727所高校的1?391個新聞傳播學類專業點。

這是新聞傳播學科的高等教育邁向普及化的開創性一步。通過新聞傳播院系、通過教育者、通過大講堂、通過網絡,這門課程將感染和激勵更多的新聞學子,幫助他們堅定理想信念,提升專業素養,積極投身黨和國家的新聞事業,在傳播實踐中堅守家國情懷、主流價值,成為黨和人民的代言人、意識形態斗爭的主力軍、積極向上輿論氛圍的引導者。

四、結語

青年是國家和民族的希望。赴武漢的媒體記者中有半數以上是“90后”,還有不少“95后”。單新華社在武漢的前指人員中,35歲以下的有33人,占40%。在中央和國家機關抗擊新冠肺炎疫情國家級表彰名單中,15名新聞工作者中有3人是中國傳媒大學電視學院的“90后”校友,分別就職于中央廣播電視總臺、新華社、中國日報社。另外,還有很多畢業于中國傳媒大學和全國各新聞傳播院系的青年媒體人,奮戰在抗擊新冠肺炎疫情的前沿陣地。他們是新時代的好記者,也是新時代的好公民。

為黨育人,為國育才,培養擔當民族復興大任的時代新人,是教育者的責任與使命。中國新聞傳播大講堂是一門專業大課,也是一門國情大課,更是一門思政大課,對其進行充分的開發和利用,是“新文科”語境下探索交叉融合的新聞傳播學科建設的重要探索,因而具有豐富而深刻的價值和意義。

注釋

① 胡鈺.疫情之下:在全社會涵養輿情理性[J].人民論壇,2020(Z1):113-115.

② 劉明洋,袁曉川.融通之道:解讀新媒體環境下新聞傳播教育的兩大趨勢[J].國際新聞界,2018(9):128-148.

③ 黃啟兵,田曉明.“新文科”的來源、特性及建設路徑[J].蘇州大學學報(教育科學版),2020(2):75-83.

④ 陳昌鳳.21世紀的新聞教育:如何培養創新型人才?[J].新聞大學,2020(9):10-21+119.