論民國新聞學術著作出版與學科知識體系的構建

自1903年第一本新聞著作——日本人松本君平《新聞學》在中國翻譯出版伊始延至1949年,新聞學研究可謂碩果累累。尤其徐寶璜于1918在北京大學創立新聞學研究會后,一系列專業刊物、組織團體、學術著作問世,新聞學術建制逐漸完備。林德海主編的《中國新聞學書目大全》記載了自1912年至1949年新聞學書目等出版信息400余條,2010年以后國家圖書館和中國人民大學新聞學院合作出版的“民國時期新聞史料匯編”“民國時期新聞史料續編”“民國時期新聞史料三編”“民國時期新聞史料四編”“中國人民大學新聞學院藏稀見民國新聞史料匯編”等叢書,亦收錄了400余種史料影印原件。

民國時期出版的這些新聞著作基本完整顯示了這一時期新聞學知識體系、學術體系構建的時空脈絡和邏輯走向,搭建起了之后的研究框架,是我國新聞學從發軔到有所發展且頗具規模的一段時期。梁啟超曾言,“治一學而不深觀其歷史演進之跡,是全然蔑視時間關系,而茲學系統終未明了”。不對學科進行追本溯源,無以進一步支撐其學術地位。專業書籍出版則是對學術、學科的系統性思考,是觀察和分析學科知識體系構建與創新的重要依據。記載著具有專業化、系統化知識的學科著作,是對學科展開研究的最佳對象。今天我們可以從著作中窺探中國新聞學在引進西方新聞學的基礎上,是如何一步步構建起自己的知識體系的。

本文以《中國新聞學書目大全》記載的300多種書籍(不含收錄的報紙社論集、報社通訊錄一覽表)和“民國時期新聞史料匯編”“民國時期新聞史料續編”“民國時期新聞史料三編”“民國時期新聞史料四編”“中國人民大學新聞學院藏稀見民國新聞史料匯編”等叢書(以下簡稱“民國時期新聞史料叢書系列”)收錄的250余種影印史料(不含收錄的期刊合集、報紙社論集、報社通訊錄一覽表)作為研究對象,主要有以下考慮:首先,《中國新聞學書目大全》與“民國時期新聞史料叢書系列”收錄的圖書在出版高峰上一致,兩者收錄的圖書重合率高達70%以上;其次,雖然《中國新聞學書目大全》的圖書更多,但“民國時期新聞史料叢書系列”收錄的著作更具有代表性、典型性,并且“民國時期新聞史料叢書系列”還收錄有《中國新聞學書目大全》中未收錄的重要著作,如新聞法制類著作等;最后,《中國新聞學書目大全》和“民國時期新聞史料叢書系列”等互相補充,相得益彰——前者收錄的新聞類圖書只有對書名、作者、出版社、出版時間和目錄的粗略介紹,而“民國時期新聞史料叢書系列”則完整收錄了圖書的所有內容,以兩者為史料基礎,研究會更加精確、全面。

圖1 《中國新聞學書目大全》和“民國時期新聞史料叢書系列”書目數量對比

一、新聞學學術知識體系構建的時間特征

從圖1看,民國時期新聞著作的出版整體為一個循序漸進、持續上升的過程,按照圖書出版數量趨勢及圖書內容特點,基本可分為起步、發展、繁榮三個時期。

1.起步期(1912—1921)

自1912年到1921年,國內共出版8本代表性新聞著作,占民國時期新聞學著作整體出版數量的2%,主要有休曼(美)著《實用新聞學》(1913,史青譯)、姚公鶴著《上海報紙小史》(1917)、《英國之女記者》(1917)、包天笑著《考察日本新聞記略》(1918)、留庵著《中國雕版源流考》(1918)、甘永龍著《廣告須知》(1918)、徐寶璜著《新聞學》(1919)、孫壹衣著《新聞平議》(1920)。

不論從出版數量抑或出版內容來看,民國初期的新聞研究尚未形成系統,處于起步階段。但新聞理論、新聞業務、新聞史三個核心領域均有涉及,奠定了中國新聞學學科體系的三大支柱。《實用新聞學》是民國時期最早的新聞業務類著作,縱觀民國時期的新聞教育與新聞實踐,美國的影響巨大而深遠。《上海報紙小史》是我國最早的地方報刊史著作,顯示了國人對學科歷史梳理的重視。《新聞學》則歷來被視為新聞學奠基之作,尤其在新聞學基本概念和理論體系構建方面意義深遠。可以說,這三本書的出版奠定了新聞學的三大知識體系。

表1 1912—1921年我國新聞著作出版數量

除此之外,這時期出版的新聞著作還有三個明顯特點:

第一,著作成果零散。從表1中可直接看出,這時期新聞著作不僅數量稀少,且出版時間分布不均衡,存在斷層期。而造成這一現象的主要原因是,這一時期新聞學剛剛被引入國內不久,作為一門外來的、新興的學問,其還未為我國大部分知識分子所熟悉、接受。

第二,作者身份多樣。這段時期留有名姓的作者約有7位,除徐寶璜為北大教授外,其余作者多數是非專職研究者或報人:有身為小說家且又是雜志主編的包天笑,有在商務印書館任編輯同時又主編兒童讀物的留庵,有主職翻譯的甘永龍等。

第三,著作內容單一。1912—1921年間出版的代表性新聞著作,就內容來看,重點放在了對外國文獻的翻譯出版和國外經驗的推介上,而由國人所著的、具有獨創性的成果不多。

2.發展期(1922—1929)

1920年代是新聞研究的快速發展時期,在這時期內出版的重要新聞著作約有35種,占整體數量的10%。通過對著作出版時間的分析(表2),直觀可見新聞著作的出版周期逐漸穩定,不再有出版空白期。

表2 1922—1929年新聞著作出版數量

這時期的代表性著作有任白濤著《應用新聞學》(1922)、邵飄萍著《實際應用新聞學》(1923)、周孝庵著《如何編輯新聞》(1926)、戈公振著《中國報學史》(1927)、蔣國珍著《中國新聞發達史》(1927)、張靜廬著《中國的新聞記者》《中國的新聞紙》(1928)等。

從著作類型看,在起步時期分布比較均勻的新聞業務、新聞理論、新聞史類著作,在1920年代開始有所改變。新聞業務類著作開始突出,一批重點介紹新聞編輯、材料采集方法的新聞業務類書籍脫穎而出,顯示出新聞學重視實踐的特征,也顯示出中國新聞學界業界重視對實踐業務進行歸納總結的風氣,新聞界迅速培養人才的動力十足。

從內容看,新聞著作愈發具有學理性,注重對經驗的總結提升和對過往新聞事業史料的梳理,具有較高的學術性。僅僅距第一本新聞小史出版十年,我國第一部具有奠基意義的報紙歷史著作《中國報學史》就出版了,我國第一本通史型的新聞史著作《中國新聞發達史》也出版了,顯示了中國學界重視歷史、以史為本的傳統。經典新聞史著作地位的確立,為學科知識體系的健康發展打下堅實基礎。這一時期,新聞中的經營部分也開始發展起來,蔣裕泉的《實用廣告學》為我國第一本廣告學著作,新聞學科的知識體系里又豐富了經營部分的內容。以上著作的出版,顯示出中國學術重視歷史和現實“實用性”特征,與西方的重視概念界定與理論梳理的“學術之學”存在不同之處。

同時,對譯著的出版已不再占據主位,由國人書寫的新聞著作所占比重達到了97%。作者也更多以報界的專職人員為主,在1920年代出版的有署名的23種國人主要新聞著作中,由報業從業人員所作的著作就有19種。

總體來說,自1922年至1929年,以新聞從業者為新聞學知識書寫與構建的核心群體,以報紙歷史和新聞業務實際操作為新聞學知識構建的主體內容,在新聞學知識體系肇始階段,顯示出了堅實的學科基礎。新聞學研究在這一階段處于一個穩步上升的發展期。在這時期出版的新聞著作,不僅新聞知識體系的分支在不斷豐滿,也為新聞學從技能操作層面上升到學科學理層面,做好了基礎性的準備。

3.繁榮期(1930—1949)

這段時期出版的新聞著作共308種,約占整體出版書目的88%,對新聞學的研究更為細化,出現了緊跟時代的全新研究領域,具有鮮明的時代特色。

表3 1930—1949年新聞著作出版數量

根據出版圖書的特點,這一時期可分為1930—1936年、1937—1949年兩個階段。第一階段出版的新聞著作內容多樣,對新聞知識的探討更為詳細,敘述方式多元。新聞著作不再是單一的學理式講述,全民新聞素養的提升成為時代亮點,甚至有以講故事的口吻來介紹報社新聞編輯程序的,面向學齡兒童、中學生的新聞學普及讀物出現。后一階段受國際國內戰爭影響,新聞著作的研究主題相對集中。1937—1945年的八年抗戰時期,“戰時新聞學”為新聞學的主要研究對象,約占其間著作出版數量的三分之一。在1946—1949年間的解放戰爭時期,新聞學的意識形態色彩明顯,一部分是以宣揚三民主義新聞思想、由官方出版的包括政府新聞政策、條例、章程為主的資產階級立場的新聞著作,一部分是以介紹無產階級黨報理論、立場、方法為主的馬克思主義立場的新聞著作。

總體上看,1930—1949年的新聞學術知識體系的建設已經相對成熟,新聞著作在數量上一直保持穩定增長,在史論、業務等領域均有涉及,且不斷有新的研究領域被開發、新的研究視角被采用。可以說,這時期新聞學術知識體系的主干越發粗壯,且分支更為精細。

二、民國時期新聞著作的空間傳布

民國時期,我國社會格局一直處在動蕩的變革之中,政治、經濟、文化的發展亦不均衡。就學術研究而言,其本身也存在地域上的差異。梁啟超在《近代學風之地理的分布》一文中就論述過學術與歷史地理之間的關系,嚴耕望在其文章《戰國學術地理與人才分布》中首次提出“學術地理”一詞,其于研究學術圖譜在區域內的產生、變遷特征有莫大的輔助作用。雖然該文涉及的“學術地理”概念,更多是在談論學術人才分布與地理環境之間的關系,但著作在地理上的傳布亦是“學術地理”的研究重心所在。

在《中國新聞學書目大全》與“民國時期新聞史料叢書系列”收錄的將近400種新聞著作中,有明確出版地記載的約有350種。對這些著作進行分析可知,新聞著作的出版地最先集中于少數幾個大城市,如北京、上海,之后才以這類文化、政治、商業中心城市為基點向四周擴散。

1.一個中心

上海從清末開始就已經是全國的新聞信息集散中心,民國時期更是如此。自1912年至1949年,無論從數量還是質量上看,上海都絕對是中國的新聞著作出版中心。這一時期,上海出版的新聞著作約有170種,占整體出版量的48%。除卻完全為零的出版斷層期,每一年都有新聞著作問世。民國時期我國出版社十之八九位于上海,上海擁有當時國內最大書局商務印書館、第二大書局中華書局、第三大書局世界書局。雖然新聞著作不是它們的出版重點,但由這三家出版的新聞著作占據上海新聞著作出版總量的24%。另外光華書局、上海聯合書店、生活書店、三江書店、大眾書局、湖風書局、羅斯福出版公司、良友圖書出版公司等商業性出版社都出版過新聞著作。

最重要的是,民國時期上海報館林立,新聞人才匯集。上海基本集中了民國時期的著名報紙,《申報》《新聞報》《時事新報》等報紙發行量大,影響力遍及全國。上海的報館也經常出版新聞著作,如申報館的《申報概況》、新聞報館的《新聞報三十年紀念》等,基本真實記錄了報館的歷史沿革,保存了當時報館運營、人事變動、組織形態等方面的珍貴史料。除此之外,一些報館員工或報館外派人員,將自身的從業經歷和對新聞的思考傾注于著作中,撰寫了一批極具代表性的新聞著作,如周孝庵的《最新實驗新聞學》(1928)、黃天鵬的《中國新聞事業》(1930)、胡道靜的《上海新聞事業之史的發展》(1935)、如來生的《中國廣告事業史》(1948)等,這些著作不僅細化了新聞學的研究領域,還擴大了新聞學的受眾范圍。

此外,上海教育事業繁榮,新聞研究如火如荼。當時上海不僅有大學開設的新聞系,如圣約翰大學報學系、復旦大學新聞系;專門的新聞學校,如上海民治新聞學院、上海新聞大學;亦有由報館、社會服務社開辦的新聞研修班、函授班等,如上海市私立申報新聞函授學校、上海文化服務社新聞講習班。這些學校、院系、訓練班培養了大量的新聞人才,講授者也多數是報人、新聞學研究者,如郭步陶、謝六逸、趙君豪等。他們在講授課程的同時也十分注意對新聞學的研究,不僅出版高質量的圖書來論述自己的觀點,亦編寫相關講義供學校使用。如《申報》創辦的上海市私立申報新聞函授學校的《申報新聞函授學校講義》,是學校教授為培訓學生專業技能,供學生自習使用而編寫的,內容涵蓋了新聞理論、新聞寫作、新聞出版、報紙發行、報社經營、記者通訊、廣告學等方面,語言淺顯易懂,是研究當時新聞教學用書的重要史料。

2.兩個重心,四周散布

北京與南京這兩座城市是當時的出版重心。上海之外有出版地記錄的288種代表性新聞著作中,北京出版的代表性新聞著作約有33種,南京為26種,分別占新聞著作總出版量的9%、8%。而身為新聞出版重心的兩座城市,在新聞著作出版上卻有著完全不同的發展軌跡。

首先,就北京來說,民營主導,漸趨繁榮。

自1912年袁世凱在北京就任中華民國大總統到1928年國民政府立南京為首都,出版業一直受到北洋政府的壓制。這一時期,北京僅有約7種新聞著作出版,且出版渠道單一,集中于民間的新聞研究會與各類民營報館。如徐寶璜的《新聞學》由北京大學新聞研究會出版,邵飄萍的《實際應用新聞學》由京報館出版。

在1928年南京國民政府“統一全國”后,北京的新聞著作出版迎來了黃金發展期。這時期出版的新聞著作約有26種,出版單位也不再集中于研究會與報館,而是分散在各類出版機構中,如燕京大學新聞學系出版了學校演講集、學生研究成果,北京實報社、北京新民報社等出版了各自的發展史,其余如立達書局、文興書局等出版了一般性的新聞著作。

其次,就南京來說,官方主導,出版平穩。

南京成為民國時期的出版重心,是在東北易幟之后。與曾作為北洋政府中心的北京相反,作為國民政府所在地的南京,其新聞著作的出版一直處于一個比較平緩的態勢之中。

進入1930年代之后,南京的新聞著作出版開始勃興。在南京出版的26種新聞著作中,僅有6種由民營出版社出版,其余主要由南京政府、汪偽政府官方或下屬的出版社出版,如1933年由南京中央宣傳委員會出版的《關于新聞事業之法令章程》、1946年由南京國防部新聞局出版的《美軍新聞工作》等。在南京由官方出版的新聞著作中,闡釋和服務政府相關部門新聞管理及政策需要的著作的比例很高。

在北京與南京之外,重慶、廣州、成都、香港、天津也在新聞著作的出版中占有一席之地。重慶出版的新聞著作約占7%,廣州、成都均占3%,天津、香港均約占2%,其余城市如杭州、漢口、桂林、長沙、太原、上饒、貴陽、永安、武漢等,占比不足1%。后期成長起來的這些出版地,尤其是重慶、成都、廣州、香港等,與政治局勢有著緊密關系。

自1938年南京國民政府遷至重慶后,一批出版社跟著搬遷,重慶本地一些有實力的出版社也開始大放異彩。作為新的政治中心,重慶的新聞著作出版也開始發端。1938年至1949年,在重慶出版新聞著作的出版機構基本為民營出版社。成都則因與重慶相近,新聞出版也一并發展起來。

廣州的民營出版業較為發達,但1938年前在廣州出版的新聞著作數量并不多,且其出版主要依靠各類印務公司、出版社,如廣州新啟明印務公司出版了李錦華、李仲誠合著的《新聞言論集》,廣州縱橫文化事業公司出版了余潤棠的《新聞學手冊》等。

至1938年廣州淪陷后,一批文化界名人前往香港、桂林避難,香港有記錄的新聞著作出版也基本出現在1938年之后。1938—1949年,香港出版了大概8種新聞著作。而這些在香港出版的新聞著作的作者也多數為內地學者,如薩空了的《科學的新聞學概論》,張宗靈的《實用新聞學》等皆在香港出版。可以說,香港新聞著作的出版與內地局勢的動蕩和學者的遷移有很大的關聯性。

總體來說,民國時期的新聞著作出版地,與當時社會的政治、經濟、文化有著密切聯系。作為經濟中心的上海一直是新聞著作的出版重地,相比而言北京、南京的新聞著作的出版與其成為政治中心有著密不可分的關系,同時又隨著政治中心的轉變、文人的遷徙,重慶、成都、廣州、香港、桂林、武漢等地亦開始有了新聞著作出版。

三、民國時期新聞著作學術知識特點

1.知識脈絡逐漸豐滿,時代特色鮮明

民國時期出版的新聞著作,研究領域不斷擴展,內容上持續創新,促進了新聞學術知識體系的繁榮。在不同階段有著不同特征的著作,基本反映了民國時局和文化思潮的演變。

1912年至1921年,受西學東漸的影響,對西方新聞著作的推介占了上風。這些來自西方的新聞學知識,拉開了當時知識分子對新聞學這一“新”學科系統研究的序幕。這時期最為典型的是1919年《新聞學》的出版。作為國人自撰的第一部新聞理論著作,徐寶璜的《新聞學》的框架直接受到1903年松本君平的《新聞學》的影響。而涉及廣泛的新聞業務知識、在1913年翻譯出版的休曼的《實用新聞學》,其有關報紙實踐工作的體系方法論述,基本構建起了中國近現代新聞工作者的理論基礎,對民國時期的新聞業務工作影響深遠。

1922年至1929年,本土新聞學開始醞釀,新聞知識脈絡主干逐漸穩固。這一時期本土的專職作者越來越多,改變了我國新聞學最初以翻譯、出版外國著作為主的情況。以現在的眼光看,從類型上說,這一時期出版的新聞著作基本覆蓋了新聞理論、新聞業務、新聞史三個主要新聞學領域,在內容上開始結合業務實踐與傳統中國學術知識,令新聞學這一外來學科逐漸本土化。雖然尚有在引用、借鑒西方理論,但已經不再是盲目呈現,而更多地根據本土新聞事業的發展情況進行選擇性使用。

這時期最典型的就是新聞史研究理論框架的建立,其中尤以《中國報學史》最具代表性。戈公振的《中國報學史》的寫作框架,基本上是按照中國治史的方式來進行的。在對報紙展開分析時,他使用了官報、外報、民報、民國之后這樣的劃分方式,和西方新聞史中按照官方報紙、黨派報紙、廉價報紙、商業報紙等劃分方式完全不同,顯示了中國本土的特色和思考。再如,蔣國珍的《中國新聞發達史》,將我國報紙劃分為最早的中文報紙、“戊戌政變”與報紙、共和以后的中國報紙,最早將報紙發展與政治相關聯。

在逐漸本土化之后,1930年到1936年,新聞學進入了對新聞學術知識體系的多元探索階段。1930年代前半期,中國經濟和政治局勢相對穩定,新聞知識脈絡的發展變得更加細膩。這時期,新聞學借助其他學科的情況比較突出,新聞學三大領域的研究成果更為豐富,出現了涉及報社經營、媒介批評、廣告經濟等的著作,如劉覺民的《報業管理概論》(1936)介紹報社組織經營,郭箴一的《上海報紙改革論》(1931)是第一本媒介批評著作,吳定九的《新聞事業經營法》(1930)是第一部系統論述報紙經營管理的著作,謝六逸的《新聞教育之重要及其設施》(1930)論及新聞教育,《新聞語詞典》(1933)是供民眾查閱報紙用詞的新聞工具書,聶世琦的《小學生新聞學》(1933)是目前已知最早面向小學生的新聞學科普書。新聞學知識的細化以及全新研究領域的開拓,都使這一時期新聞學的研究更加多樣化。

1937至1945年間的抗日戰爭時期,對于新聞的研究重點有了巨大轉變。在全國局勢動蕩的背景之下,這期間出版的著作,更多地緊跟社會現實,專注于對當代問題的分析,闡述與時代背景相關的內容。代表性著作主要集中在戰時新聞領域。而在1945年之后的解放戰爭時期,出版重點則轉向了三民主義新聞思想與無產階級黨報新聞思想。以“戰時新聞學”為例,這一緊跟時代出現的新聞領域分支,其知識體系構建十分完備。任畢明的《戰時新聞學》(1938)就率先對戰時新聞學定義、性質以及理論等做了研究,深入探討了戰時新聞的理論問題。在理論之外,梁士純的《戰時的輿論及其統治》(1936)關注戰時新聞宣傳,張友鸞的《戰時新聞紙》(1938)、程其恒《戰時中國報業》(1944)、吳好修《戰時國際新聞讀法》(1941)等介紹戰時新聞業務、政策、新聞讀法。這時期的知識分子憑借長久以來對新聞學的研究,將自己的研究成果與時代需要相結合,從實踐、理論上全方位構建了戰時新聞學這一全新的研究領域。

可見,在新聞學引入我國、扎根本土之后,新聞著作的主題內容與時局和文化思潮的變化緊緊相關。這既是我國知識分子“入世”“救世”等傳統思想在學術上的體現,也顯示出國人對新聞學這一西方知識體系的利用更加得心應手。可以說,經過知識傳入、消化、吸收之后,新聞學的中國特色和時代印記逐漸明顯,在這時期由新聞著作構建的新聞學術體系主干、脈絡及各個分支,也越發甄于成熟。

2.作者群體實踐特征突出,新聞業務類著作占主位

民國時期新聞學術知識體系的構建和新聞著作出版的繁榮,與出色的作者群體是分不開的。這些作者大多從事新聞實踐和教學工作,新聞著作質量有所保證,且都相對高產。

著名學者黃天鵬、謝六逸、任白濤、戈公振、邵飄萍等人貢獻了多部新聞學經典。如在1930年代,單是由黃天鵬編纂的新聞類圖書就有將近20種,《新聞與新聞記者》(1922)、《中國新聞事業》(1930)、《新聞學名論集》(1931)等皆出自其手,其中既有理論性的著作,亦有關于新聞學知識的文章集合;四川成都新新新聞報館編輯余戾林出版的十余種著作,包括《世界近代新聞界大事記》(1941)、《世界近代新聞界大事記》(1942)、《時事小詞匯》(1945)等,大大豐富了新聞工具書的內容。這些報人、記者、通訊員、編輯等的著作,不論從數量還是質量上,都極大促進了新聞學在中國的發展和傳播,于新聞知識體系的豐滿起了莫大作用。

在新聞學者之外,亦有非專職研究新聞但有相關從業經驗或學識的作者,如早期積極從事新聞工作后從事情報工作的袁殊,就有6種新聞著作出版,其中的《學校新聞講話》(1932)一書為我國近代第一本系統論述學校新聞理論的著作;再如張九如、周翥青的《新聞編輯法》(1928),作者本為學校教員,但為培養孩童對編輯新聞的趣味,供給其編輯新聞的方法,而出版了面向兒童的新聞業務著作。

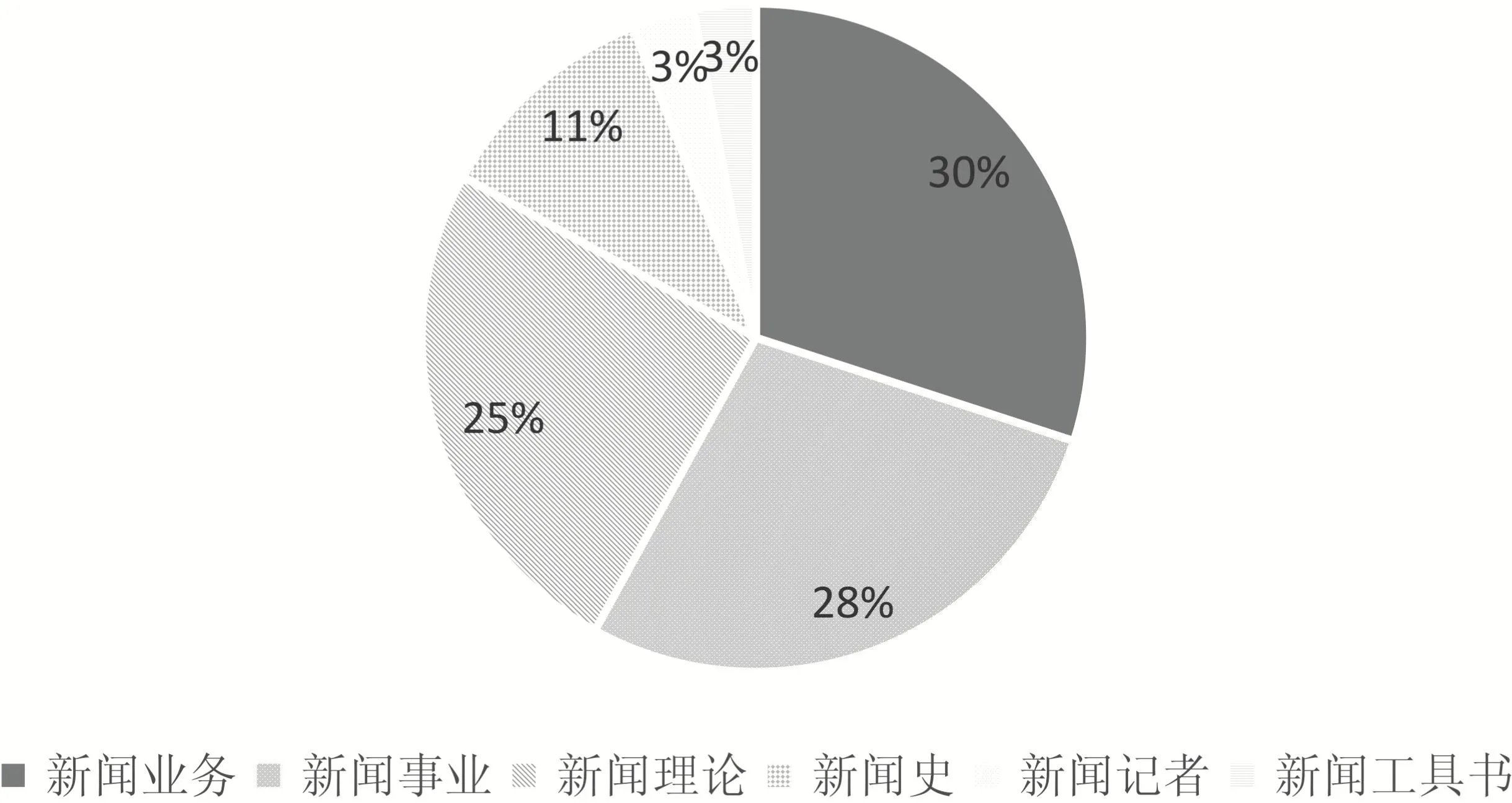

再從新聞著作類型來看,根據對400余種新聞著作的分析,民國時期的新聞業務類著作占整體出版數量的30%,其后為新聞事業(28%)、新聞理論(25%)、新聞史(11%)、新聞記者(3%)以及新聞工具書(3%)。這一擁有出色業務能力的作者群體的實踐性最直接體現在著作類型之中,他們最大程度地使用文字作為承載自己思想的工具,將其思想推廣至普通民眾之中。

圖2 1912—1949年新聞著作類型分布

民國時期,動蕩的社會環境和讀者對外部信息的迫切需要,催生了新聞業務一次又一次的變革。在這些變革之中,新聞業務亦越來越專業化、現代化。其在新聞著作中的體現,則是出現了一批將報業實踐總結為理論經驗,又反過來指導報紙業務的新聞業務類書籍,如任白濤的《應用新聞學》(1922)、程仲文的《新聞評論學》(1947)等。占整體出版量30%的新聞業務類著作,所涉及的領域可謂十分廣泛,除采訪、編輯、寫作、攝影、評論等主要新聞業務門類之外,還有專門研究新聞資料儲藏、報館資料室建設、報紙文章讀法的著作,如謝六逸的《新聞儲藏研究》(1936)、《剪報經驗談》(1941)等。同時,重視業務也體現在各類新聞教育培訓機構的教材中。當時中國大學主張學習新聞的最佳方式是實踐,學校重視對新聞采編能力的訓練,在教科書的編寫上,也多重視這部分內容,如十六分冊的《申報新聞函授學校講義》就是由學校教授為培訓學生專業技能而編寫出版的,以“養成營業與編輯地方報紙之人才,訓練其采訪與通信之技能”。這些新聞業務類著作,不僅指導著新聞業務的變革,也彰顯了報人記者為推動新聞學進步所作的努力。

處于新聞事業分類下的圖書,主要是對相關的新聞政策、新聞事業經營管理方式等的發展情況進行一般性敘述,不做細致分析。新聞事業類圖書的出版與當時的新聞活動、社會環境緊緊相連,涉及新聞法律、法令,報社經營、管理,新聞教育、廣播、通訊社概況等著作,直觀呈現了當時新聞學發展的樣貌,為研究民國時期新聞事業的發展情況提供了大量的史實資料。

在1912年至1949年間,有將近100種新聞理論類著作出版,在出版數量上僅次于新聞業務類、新聞事業類。在經典如徐寶璜的《新聞學》(1919)、任畢明的《戰時新聞學》(1938)這類由國人所著的新聞理論類著作之外,民國時期還引進、編譯了一些國外的經典新聞理論類著作,如日本人杉村廣太郎的《新聞概論》(1930),對中國新聞學發展初期理論建設起了較大的引領作用。日本人后藤武男的《新聞紙研究》就對新聞一詞的字面來源、本質和新聞紙性質進行了辨析,認為“新聞是最新的事實”,新聞紙具有“商業化和公益化”兩種性質,這些觀點影響到了早期我國學者對新聞理論定義、性質的看法,黃天鵬將該書列入由他編著的“新聞學業叢書”系列。此外,新聞理論類著作亦有論文集這一形式,其傾向于將不同人的新聞理念匯集到一起來促進新聞學知識的傳播。

新聞史著作在民國時期出版的新聞著作中占比11%,其不僅局限于國內新聞史研究,亦有對歐美等地新聞史的介紹,如馬星野的《英國之新聞事業》(1943)、美國人Frank?Luther?Mott的《美國的新聞事業》。此外,在全國新聞史研究之外,亦有地方新聞史著作出現,如項士元的《浙江新聞史》(1930)、胡道靜的《上海新聞事業之史的發展》(1935)、秋蟲的《武漢新聞史》(1943)。專史性的著作如黃天鵬的《新聞記者外史》(1931)和《中國廣告事業史》(1931)、法國人淮爾的《日報期刊史》(1940)等。民國時期的新聞史著作雖然數量不多,但基本每個時代都有它的身影,為后世新聞史研究提供了詳實的史料支撐,彰顯出特殊的價值。

民國時期,新聞記者類和新聞工具類著作共出版約20種。新聞記者類著作主要是對新聞記者所應具備的專業知識和業務能力的介紹,如汪馥泉的《記者常識》(1936)。新聞工具類著作主要收錄報紙常用詞、國際時事的解釋詞條,如戴廣德的《新聞語匯》(1942),賓符、宜閑的《國際新聞辭典》(1943);同時亦有一些手冊類工具書,如《通訊員手冊》(1947)、《新聞記者手冊》(1947),這類手冊一般都是為了記者、通訊員的工作能更好地開展而出版的輔助工具。

總體而言,1922年起新聞著作的出版趨于穩定,以新聞業務類為主要出版重心的新聞著作慢慢拓展到新聞史、新聞理論等領域,著作類型全面開花,且拓展出了新聞記者類、新聞工具類等新領域,每一領域都有一定的出版數量,在主題內容上也變得更加細致。

四、余論:融會貫通,植入中國學術基因

學科是專門化的知識體系。學術著作的問世,是一門學科建立的重要標尺。通過對民國時期出版的新聞著作的分析可見,雖然新聞學是一門外來學科,但我國知識分子對新聞學的研究從最初就開始嘗試與中國學術傳統并學術環境相勾連,從最初的史論一體,到知識體系三大框架的形成,既融匯了西方新聞學概念,又選擇性吸收,賦予其“救世”的內涵,并將自己的學術基因、史學框架融入其中,新聞著作的內容與時代相順應,服務于現實的需要,最終構建起了我國新聞學術知識體系。

注釋

① 林德海.中國新聞學書目大全(1903—1987)[M].北京:新華出版社,1989:1-2.

② 梁啟超.中國歷史研究法[M].上海:商務印書館,1934:52.

③? 李秀云.中國新聞學術史1834—1949[M].北京:新華出版社,2004:81.

④ 王穎吉.徐寶璜《新聞學》成書過程及版本的若干問題的考析[J].新聞與傳播研究,2006(3):40-46.

⑤ 方漢奇.1949年以來大陸的新聞史研究(一)[J].新聞與寫作,2007(1):39-40.

⑥ 中華文化復興與運動推行委員會.中國史學論文選集 第三輯[M].臺北:幼獅文化事業公司,1983:225-226.

⑦ 馬光仁.上海新聞史(1850—1949)[M].上海:復旦大學出版社,1996:24.

⑧ 宋原放.中國出版史料第一卷現代部分(下冊)[M].濟南:山東教育出版社,2001:437.

⑨ 廣州市地方志辦公室.廣州話舊——《羊城今古》精選(1987~2000)下[M].廣州:廣州出版社,2002:896-898.

⑩ 童兵.中國當代新聞理論框架結構解讀[J].新聞愛好者,2016(3):12-18.

? 林牧茵.移植與流變——密蘇里大學新聞教育模式在中國(1921~1952)[M].上海:復旦大學出版社,2013:116.

? 錢承軍.吳定九與京報[M].上海:上海遠東出版社,2016:56.

? 包括署名為天廬、天廬主人、黃粱夢的著作。

? 其劃分的新聞業務、新聞事業、新聞理論、新聞史、新聞記者、新聞工具書六大類目,是以《中國新聞學出版書目大全》為基準的。具體就大類下的細目而言,新聞業務包括新聞采訪、寫作、攝影、編輯評論、廣告、發行等小類;新聞事業包括新聞政策、報社經營、新聞教育、廣播事業等類目;新聞理論包括新聞理論性著作、新聞論文集;新聞史包括世界新聞史概況、中國新聞史概況、歐美新聞史概況、地方新聞史、傳記與回憶錄;新聞記者包括記者、通訊員兩小類;新聞工具書主要有辭匯、語匯等類目。

? 李金銓.文人論政:知識分子與報刊[M].桂林:廣西師范大學出版社,2008:281-309.

? 申報館.申報新聞函授學校講義[M].上海:上海市私立申報新聞函授學校,1935:3.