基于RFID的涉密文件保密柜的設(shè)計(jì)與改進(jìn)

羅煒欣

(湘潭大學(xué),湖南 湘潭 411105)

0 引 言

隨著社會(huì)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,特別是《“十三五”國(guó)家信息化規(guī)劃》發(fā)布后,我國(guó)的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迎來了大幅度的更新發(fā)展。傳統(tǒng)保密柜與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)相結(jié)合應(yīng)用也是眾望所歸。傳統(tǒng)的涉密文件保密柜的技術(shù)手段和管理手段都較為落后,這使得文件管理不能滿足實(shí)際需求,其主要問題體現(xiàn)在:工作流程復(fù)雜且效率低下,人工操作往往消耗大量的人力物力;對(duì)在柜文件的盤點(diǎn)效率低下,且工作量大,無法及時(shí)有效的統(tǒng)計(jì)當(dāng)前文件;查閱文件難度大,且隨著文件的增多,難度成倍增長(zhǎng);安全保障能力是涉密文件的存儲(chǔ)載體必須保證的,使用傳統(tǒng)人工管理的模式很容易出現(xiàn)文件遺失、進(jìn)行操作的工作人員不明確和記錄缺失等問題。而在傳統(tǒng)RFID技術(shù)的定位方式中,RSSI定位精度差,無法定位準(zhǔn)確;相位定位方式無法適用于柜內(nèi)金屬封閉環(huán)境;AOA三角定位成本高昂,且容易出現(xiàn)漏讀和串讀。為規(guī)避以上風(fēng)險(xiǎn),提高保密柜的安全性能以及實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化存儲(chǔ)功能,本文設(shè)計(jì)了一款基于RFID技術(shù)的涉密文件保密柜,并針對(duì)現(xiàn)有保險(xiǎn)柜中的柜內(nèi)定位功能進(jìn)行了重新設(shè)計(jì)與改進(jìn),在保密柜中引用紅外信號(hào)識(shí)別,與RFID技術(shù)相結(jié)合,大大降低了漏讀和串讀的幾率,且顯著降低了設(shè)備的整體功耗、成本,提高了可用性。

1 設(shè)備設(shè)計(jì)方案

基于RFID的涉密文件保密柜由RFID標(biāo)簽識(shí)別系統(tǒng)、指紋密碼鎖系統(tǒng)和信息化管理系統(tǒng)平臺(tái)組成,通過對(duì)涉密文件進(jìn)行統(tǒng)一編碼、入柜登記、出柜登記、查找、盤點(diǎn)、實(shí)時(shí)監(jiān)控等,實(shí)現(xiàn)對(duì)涉密文件的全過程跟蹤與管理,將有利于更精準(zhǔn)、更高效的涉密文件管理。

保密柜設(shè)備包含RFID讀卡器、指紋識(shí)別門鎖、人機(jī)交互觸摸屏、工控機(jī)等硬件設(shè)備。讀卡器和指紋識(shí)別門鎖可通過工控機(jī)與上位機(jī)通信并連接數(shù)據(jù)庫(kù),實(shí)現(xiàn)指紋識(shí)別門鎖的開關(guān),以及讀卡器的盤存功能。

(1)人機(jī)交互界面。可通過用戶操作界面與用戶觸摸操作交互,可隨時(shí)查看到保密柜內(nèi)的涉密文件列表清單及開門日志信息等。

(2)系統(tǒng)管理平臺(tái)。24小時(shí)監(jiān)測(cè)并詳細(xì)記錄每個(gè)柜門發(fā)生的動(dòng)作,可通過U盤導(dǎo)出或后臺(tái)管理軟件查看到進(jìn)行柜門控制的操作人員、時(shí)間、以及文件的變動(dòng)等。

(3)RFID文件管理系統(tǒng)。24小時(shí)監(jiān)測(cè)并詳細(xì)記錄每次柜門打開后,柜內(nèi)涉密文件的存取變化,并記錄當(dāng)前柜內(nèi)各文件所處的具體位置,且能夠在Web頁(yè)面查找相關(guān)信息。

(4)生物識(shí)別技術(shù)。管理員或用戶可用指紋開啟柜門,在指紋儀上輕按指紋后拉動(dòng)把手,即可打開柜門。

2 硬件設(shè)計(jì)

2.1 讀卡器微處理器系統(tǒng)

為滿足讀卡器的設(shè)計(jì)需求,降低整體功耗且提高性價(jià)比,本設(shè)計(jì)使用意法半導(dǎo)體(ST)公司的STM32F407VET芯片作為讀卡器的微處理器。該芯片集成FPU的ARM32位CortexM4CCPU、片內(nèi)存儲(chǔ)器、并行LCD接口、A/D轉(zhuǎn)換模塊、PWM模塊、正交解碼器、定時(shí)器、I2C、SPI、CAN、數(shù)字I/O口等。微處理器的電源供電通過TPS54335A芯片將外部接入的12 V電壓轉(zhuǎn)換為穩(wěn)定的3.3 V電壓。圖1為讀卡器電路示意圖。

圖1 電路示意圖

2.2 射頻模塊系統(tǒng)

射頻模塊選擇使用ThingMagic公司出品的M6e-NANO超高頻RFID讀/寫模塊,支持ISO18000-6C協(xié)議,反向散射速率可達(dá)250 kb/s,具有寬闊的射頻輸出功率范圍(0~27 dBm)。每秒可讀取200個(gè)標(biāo)簽,讀取96位EPC。圖2為讀卡器的射頻模塊接口電路

2.3 指紋識(shí)別系統(tǒng)

指紋識(shí)別采用半導(dǎo)體指紋識(shí)別模塊,具備指紋采集及識(shí)別功能,通過系統(tǒng)授權(quán)的工作人員才可通過指紋識(shí)別進(jìn)行出入柜操作,同時(shí)記錄相關(guān)操作人員的身份信息,提高物品管理的安全等級(jí)。

圖2 射頻模塊接口電路

3 軟件設(shè)計(jì)

3.1 軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案

后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)是整個(gè)設(shè)備的核心,RFID標(biāo)簽識(shí)別系統(tǒng)和指紋密碼鎖系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)管理功能的基礎(chǔ)和手段。后臺(tái)管理系統(tǒng)由中心數(shù)據(jù)服務(wù)器和信息化管理平臺(tái)組成,是系統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心,負(fù)責(zé)與保密柜通信,將指紋密碼鎖系統(tǒng)和RFID標(biāo)簽識(shí)別采集系統(tǒng)上傳的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換并插入到信息化管理平臺(tái)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)中,對(duì)指紋密碼鎖開門信息、標(biāo)簽管理信息集中進(jìn)行儲(chǔ)存和處理。

信息化管理系統(tǒng)平臺(tái)采用B/S架構(gòu),數(shù)據(jù)庫(kù)中心獨(dú)立部署,分級(jí)管理模式。本系統(tǒng)是基于專業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)軟件應(yīng)用平臺(tái),所有的智能保密柜的數(shù)據(jù)信息匯集至總數(shù)據(jù)庫(kù),由信息化管理軟件統(tǒng)一管理。系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖3所示。

圖3 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖

3.2 出、入柜管理設(shè)計(jì)方案

為保障整個(gè)涉密文件保密柜的安全性及提高出入柜時(shí)文件的查找速度,將紅外信號(hào)檢測(cè)定位與RFID相結(jié)合,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)涉密文件的實(shí)時(shí)定位監(jiān)控。

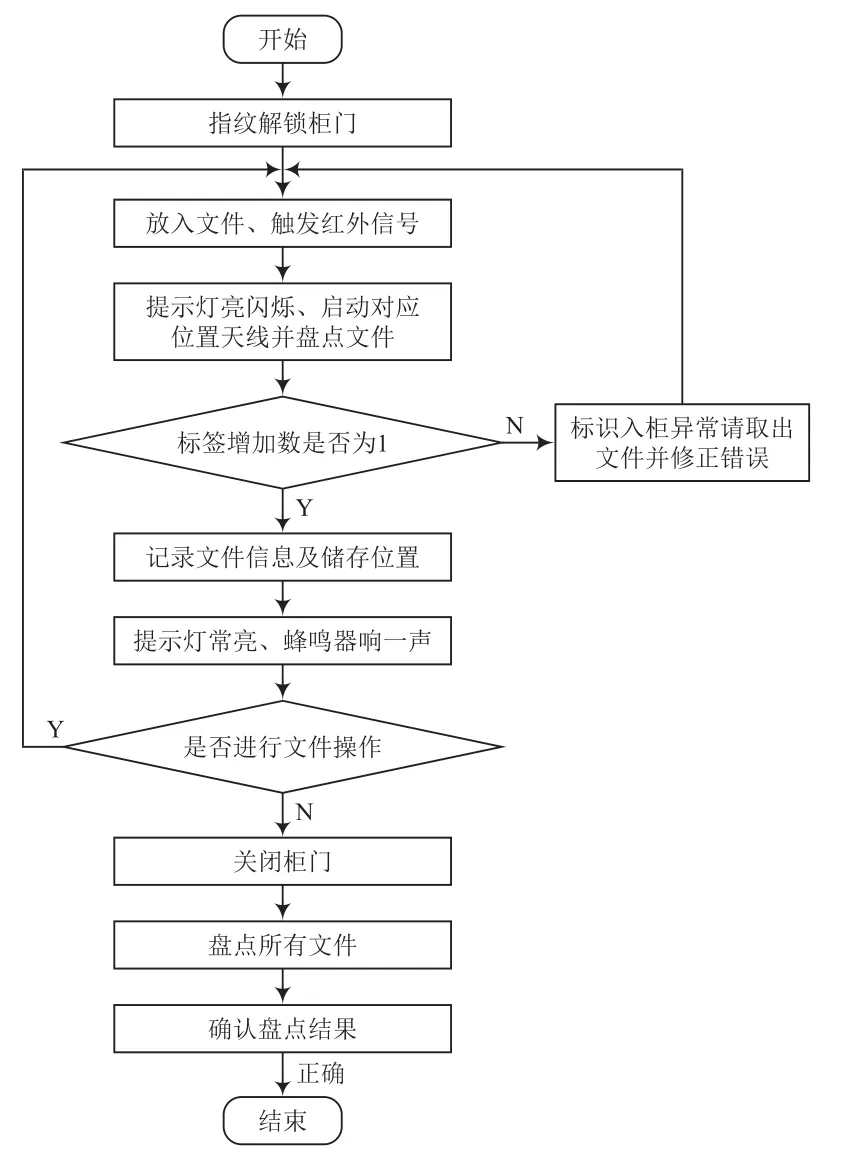

入柜管理設(shè)計(jì)方案如下(入柜流程圖如圖4所示)。

(1)通過PC端和發(fā)卡器,將需要入柜的文件的完整信息錄入到管理系統(tǒng)中。

(2)使用指紋解鎖將門鎖打開,檢測(cè)到門鎖狀態(tài)由關(guān)轉(zhuǎn)為開,上位機(jī)跳轉(zhuǎn)進(jìn)入“進(jìn)出監(jiān)控”頁(yè)面。

(3)將貼上RFID標(biāo)簽的文件按照文件擺放規(guī)則放入保密柜空余格間內(nèi)。此時(shí),紅外信號(hào)受到文件遮擋,I/O口輸入由0到1。

(4)檢測(cè)到I/O口變化后,上位機(jī)查詢?cè)揑/O口對(duì)應(yīng)區(qū)域的天線,并啟動(dòng)該天線;盤點(diǎn)到新增的EPC碼則緩存。

(5)將已緩存的EPC碼與數(shù)據(jù)庫(kù)的標(biāo)簽進(jìn)行對(duì)比,確定新增一個(gè)EPC碼。

(6)將EPC碼以及天線所在的區(qū)域?qū)懭霕?biāo)簽的User區(qū)。

(7)數(shù)據(jù)庫(kù)新增對(duì)應(yīng)位置的對(duì)應(yīng)EPC碼入庫(kù)(格子A-EPC1),并更新庫(kù)存信息(格子A-EPC1)。“進(jìn)出監(jiān)控”界面新增一條入柜記錄。

(8)關(guān)閉柜門,標(biāo)識(shí)入柜流程結(jié)束,匯總并確認(rèn)本次出入柜結(jié)果。

圖4 入柜流程

出柜管理設(shè)計(jì)方案如下(出柜流程如圖5所示)。

(1)在“出柜管理”界面選擇本次出柜操作需要操作的文件。上位機(jī)緩存被選中的待出柜文件。上位機(jī)跳轉(zhuǎn)到“進(jìn)出監(jiān)控”界面。

(2)使用指紋解鎖將門鎖打開,檢測(cè)到門鎖狀態(tài)由關(guān)轉(zhuǎn)為開。

(3)將所有待出柜文件的EPC碼以及所在區(qū)域天線寫入標(biāo)簽的User區(qū),并控制I/O口控制燈常亮。

(4)取走亮燈區(qū)域的文件,格子輸入I/O由1到0,檢測(cè)該位置所處位置是否為待出柜文件。如果并非為待出柜文件,則控制燈閃爍、蜂鳴器響,并增加一條“異常取出”記錄。

(5)如果檢測(cè)結(jié)果為待出柜文件,則格子燈滅、蜂鳴器響,數(shù)據(jù)庫(kù)新增對(duì)應(yīng)位置的對(duì)應(yīng)EPC碼出庫(kù)(格子A-EPC1),更新庫(kù)存信息(格子A-空),“進(jìn)出監(jiān)控”界面新增一條出柜記錄。

(6)出柜流程結(jié)束,如果需要放入文件,則執(zhí)行入柜流程。

(7)關(guān)閉柜門,標(biāo)識(shí)出入柜流程結(jié)束,匯總并確認(rèn)本次出入柜結(jié)果。

圖5 出柜流程

4 實(shí)際測(cè)試

設(shè)備設(shè)計(jì)完成后,為確保設(shè)備能夠正常、穩(wěn)定運(yùn)行,按照保密柜的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)流程,對(duì)各個(gè)功能進(jìn)行了驗(yàn)證與測(cè)試,主要包括:柜門控制、盤點(diǎn)標(biāo)簽、讀寫器識(shí)別率測(cè)試、出入柜流程實(shí)演、設(shè)備使用權(quán)限管理、查詢歷史記錄等。為方便測(cè)試,選用了與卡格大小相匹配的檔案盒進(jìn)行測(cè)試,紅外信號(hào)檢測(cè)在保密柜內(nèi)部,RFID標(biāo)簽貼于檔案盒底部。實(shí)驗(yàn)放置方式如圖6所示,測(cè)試界面如圖7所示,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表1所列。

圖6 放置方式

圖7 測(cè)試界面

表1 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

5 結(jié) 語

本文針對(duì)涉密文件保密柜進(jìn)行了重新設(shè)計(jì)與改進(jìn),在保證其安全性的前提下,實(shí)現(xiàn)了涉密文件的信息化、存儲(chǔ)的便捷化,能夠隨時(shí)在查看在柜文件,查詢操作人員的操作記錄,消除監(jiān)守自盜的隱患。并且經(jīng)過改進(jìn),運(yùn)用RFID技術(shù)與紅外信號(hào)檢測(cè)技術(shù)將柜內(nèi)定位準(zhǔn)確率提高到了98%以上,通過與紅外信號(hào)識(shí)別的結(jié)合有效減少了漏讀和串讀。測(cè)試結(jié)果與純RFID定位技術(shù)比較,大大降低了實(shí)現(xiàn)成本,并且保證了定位準(zhǔn)確率。