云南高原湖泊山區小流域水環境治理對策

侯長定, 柯 凡, 侯易辰

(1.玉溪市環境科學研究所,云南 玉溪 653100;2.中國科學院南京地理與湖泊研究所,江蘇 南京 210008; 3. 南京大學生命科學學院,江蘇 南京 210023)

0 引言

云南高原湖泊無過境河流,流域內大氣降水、森林滯留水和少量地下水是湖泊水資源的主要來源,由于補給系數小,所以換水周期長,生態系統較脆弱[1]。除湖面以外,云南高原湖泊水源補給區的土地利用以有林地和農耕地為主[2],在農耕地面源污染不斷加重的情況下,以有林地為主的山區小流域分布于湖泊四周,發揮著調節氣候、保護地表、攔蓄雨水等多種效應,構成了湖泊重要的生態屏障和主要的清潔水源涵養區。然而,由于經濟發展比較落后,這些小流域生態環境的保護治理長期以來投入不足,由水土流失和農業農村面源污染引起的水環境惡化已不容忽視。目前,針對云南高原湖泊山區小流域水環境治理的研究尚不見報道,本文以撫仙湖尖山河為例,依據山區小流域水環境污染的原因及特點,對其水環境綜合治理的對策措施進行探討,以期為類似小流域的治理提供借鑒。

1 尖山河水環境現狀

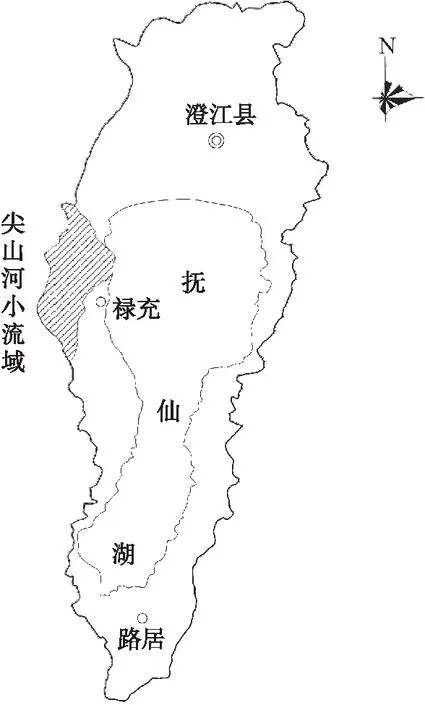

尖山河是撫仙湖第三大入湖河流,位于湖泊西北岸(圖1),徑流面積29.86km2,海拔1720.0~2347.4m。小流域內分布有23個自然村,以種植烤煙和菜碗豆為主要產業,是典型的山地農業區。區域內雨熱同季,多年年均氣溫14.0℃,平均降雨量1050mm,其中雨季降雨量占全年總降雨量的80%以上。土壤以紫色土和紅壤為主,林地沿河谷兩側山地分布。

圖1 尖山河小流域地理位置

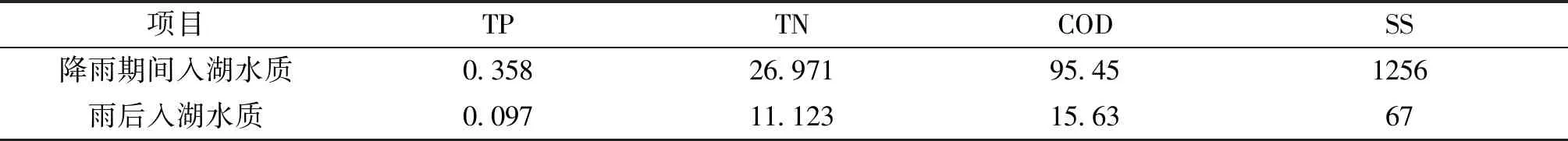

根據玉溪市環境監測站1995年、2005年和2013年雨季(5—10月)每月1次的監測結果,尖山河入湖河水中的TN、TP等對撫仙湖水質形成污染,其中TN污染上升趨勢明顯(圖2)。雨季20場大雨的監測結果顯示,尖山河入湖河水平均含泥沙量17.3kg/m3,是附近壩區河流的上百倍,表明山區小流域水土流失較為嚴重。2013年8月對尖山河同一場次降雨的跟蹤監測結果顯示,降雨期間入湖河水的污染物濃度遠高于雨后入湖水質,降雨產生的沖蝕污染十分顯著(表1)。

圖2 不同年際雨季期間尖山河入湖水質與撫仙湖水質比較

表1 尖山河同一場次降雨入湖水質跟蹤監測結果(mg/L)

2 水環境污染的成因

2.1 水土流失嚴重

尖山河水土流失總面積1724.8hm2,占流域總面積的57.8%,造成水土流失嚴重的原因主要包括以下6個方面:

(1)地形。尖山河屬于山地結構,相對高差600多m,地面坡度>15°的面積占60.9%,山高坡陡是形成小流域土壤侵蝕嚴重的主要地理條件。

(2)氣候。尖山河山區氣候多變,土壤和巖石風化強烈。當雨季到來時,降雨集中,對土壤產生直接的侵蝕破壞作用,易形成水土流失。

(3)土質。流域內廣泛分布的紫色土和紅壤,結構松散,抗蝕能力弱。

(4)植被。尖山河原生森林在人為影響下已退化為次生林和灌木林,森林涵養水源能力差。

(5)坡耕地。尖山河坡耕地面積1014.2hm2,約占小流域總面積的1/3。相關研究表明,尖山河坡耕地土壤侵蝕量高達7658.36t/km2[3],是小流域地表徑流和泥沙產生的主要場所,分別占小流域產生總量的22.97%和62.96%[4]。

(6)局部地區采礦破壞。尖山河分布有3家頁巖磚廠,年開挖泥質砂巖51198m3,對山體的開挖面大,水土流失嚴重。

2.2 農業面源污染加劇

尖山河以坡耕地為主的化肥、農藥的過量使用造成了嚴重的生態破壞和化學污染。宋婭麗等的研究結果表明,不同的施肥水平下,尖山河烤煙地氮肥利用率在25%~45%,其中55%~75%的氮素沒有被作物吸收利用,大多隨農田徑流流失[5]。王克勤等的研究也表明,尖山河面源污染物主要來源于坡耕地和人工林,這些區域隨地表徑流產生的面源污染物TN、TP和COD分別占流域產生總量的75.01%、51.63%和66.42%,隨泥沙產生的TN、TP和有機質分別占流域產生總量的74.12%、73.18%和62.14%[4]。近年來,受市場需求的影響,以菜碗豆、韭菜為代表的高污農作物在尖山河地區發展迅速,年施肥量在4000~7500kg/ hm2,是當地水稻施肥量的3倍以上。高污農作物種植面積的逐年擴大是尖山河農業面源污染日益加劇的根本原因。

2.3 農村環境問題突出

調查表明,尖山河小流域內現有人口3473人,生活垃圾年產生量1266t;生活污水中主要污染物年排放量COD 82.39t、TN 15.09t、TP 1.29t;村落畜禽糞便年產生量8591.3t。農村污水主要來自生活污水、畜禽排泄物和固廢堆放產生的滲濾液。在降雨的沖刷下,各類污水就近排入村落下游河溝,無雨時節則滯留在房前屋后的溝渠或低洼處,污染周圍環境。此外,畜禽養殖場所大多建于民居附近,畜禽糞便亂堆亂放;散落的簡易旱廁和露天茅坑臭氣彌漫;村內外各類垃圾隨處可見,臟亂差問題突出。

3 水環境治理思路與對策

3.1 治理思路

小流域是最基本的徑流產生及匯流系統,既是水土流失和面源污染發生的基本單元,又是水源保護的管理單元。國內傳統的小流域治理,主要以水土流失治理為目標,對水土資源及其它再生自然資源進行保護、改良與合理利用[6]。隨著水環境污染加劇,對小流域綜合治理提出了新的要求,在傳統水土保持防治基礎上,增加了水源與水質保護、面源污染控制、人居環境改善等目標[7-8],北京市在這方面率先提出了構筑“生態修復、生態治理、生態保護”三道防線,建設生態清潔小流域的工作思路[9-11],取得了顯著成效[12-13]。尖山河各支流呈“V”字形河谷地貌,自谷底至山梁依次為河道、坡耕地和林地,而村落依山就勢分布在兩岸山坡上。小流域內夏季降雨集中,沿河兩岸由于坡降大,其水土流失和面源污染可在短時間內集中入河,而且河床落差大(河床平均比降J=0.036),急促的匯流使河水暴漲暴落,實施攔截處理極為困難。根據這些特點,尖山河的水環境治理需要吸收生態清潔小流域治理的成功經驗,遵循入河污染物的運移規律,因地制宜地采取自上而下系統的、多層次的源頭→途徑→末端多級攔截防控的治理思路,才能有效地控制水環境污染。其中,河谷上游和兩岸林地產流區應以水源涵養林保護為目標,通過林業生態建設,保護和提高森林質量。河谷上游和兩岸林地以下的產流區以坡耕地水土流失防治和農業農村面源污染治理為重點,統籌考慮水環境保護、人居環境改善、產業發展的需要,通過合理的措施配置與布局,實施全面控源。河谷區域的治理,以入湖河水的分級處理和沿河生態緩沖帶建設為主要內容,實施主河道入湖污染的途徑控制和生態廊道建設。

3.2 林業生態建設

尖山河現有植被林分質量低,陡坡開墾破壞嚴重,可行的治理措施主要包括封山育林、低效林改造、退耕還林等。

(1)封山育林。通過禁止進入林地放牧、割草、修枝、開荒、采石等人為活動,對現有森林和新造林地實施有效管理,并依靠自然的修復過程實現荒山荒坡的林業生態恢復,逐步提高其蓄水保土能力。

(2)低效林改造。尖山河以疏幼林為主的低效林分布以小流域中部和北部地區較為集中,應采用科學的混交造林模式,通過人工補種補植和誘導恢復等,提高低效林的生產力,增強水土保持功能。

(3)退耕還林。尖山河>25°開墾的林地面積約100hm2,需實施退耕還林。退耕還林區應結合當地群眾的生活改善,選擇核桃、大樹楊梅等,發展經濟林業。

3.3 水土流失防治

根據尖山河水土流失產生的特點,防治以山坡防護、侵蝕溝谷治理和坡改梯為重點,通過溝坡兼治,達到治山養水的目的。

3.3.1 山坡防護措施

(1)小水窖建設。小水窯一般布設在坡腳或坡面局部低凹處,以容蓄坡面徑流,將雨季地表徑流有效地攔蓄起來,然后利用山地落差對作物進行自壓灌溉。實施小水窯建設,可在控制坡面水土流失的同時,有效地解決山區農業的季節性干旱問題。

(2)截排水溝措施。截排水溝主要選擇在坡長較大的耕地中間、林地與耕地交界處、河濱沿線等區域進行布設。截流溝的作用在于截短坡長,阻截坡面徑流,再由排水溝輸送至坡面蓄水工程或下游河溝,從而達到控制坡面土壤侵蝕、抗旱保墑的目的。橫向布置的截流溝采用就地開挖方式,挖出的土料直接填筑下邊溝邦,以“半挖半填”的方式進行修筑;縱向布設的排水溝采用砼三面光澆筑,以抵抗水流沖刷。

(3)山路水土流失防治。尖山河上游鄉村公路尚未硬化,且缺乏排水系統,道路兩側多為坡耕地分布。每逢雨季,這些地區坡面徑流沖蝕嚴重,需要結合道路硬化,完善截排水系統和沉沙設施的建設,以消除水土流失造成的污染和危害。

3.3.2 溝谷治理

(1)攔沙壩建設。攔沙壩主要布設于各支流的中上游河道,以減弱山洪沖刷力、攔蓄泥沙污染、保護河堤穩定為目的。依據尖山河地形地貌、水系情況和施工條件,攔砂壩適宜于采用混凝土重力壩,其壩址選擇應充分利用峽谷“口小肚大”的地形,有利于減少工程量和增大庫容。

(2)谷坊工程。尖山河支溝、毛溝較多,采用谷坊工程對其進行治理十分必要,不但能夠攔蓄從坡面匯入下游溝道的泥沙,而且能夠固定溝床,制止溝岸擴張、溝底下切和溝頭前進,減輕溝道侵蝕。

3.3.3 坡改梯土地整治

尖山河坡耕地以官松廟支流最為集中,其中約200hm2需實施坡改梯。坡改梯是25°以下坡耕地水土流失治理的主要水土保持措施[14],其主要作用是攔蓄地表徑流,并將地表徑流轉化為地下徑流的形式流走。在攔截過程中,徑流中的氮、磷等營養元素隨徑流下滲到土壤中,通過土壤固定及植物根系吸收,能夠大大降低氮、磷等面源污染物的流失污染。

3.4 農業面源污染控制

(1)源頭控制。山地源頭污染治理較為適宜的措施主要包括:建設高標準基本農田,發展經果林,促進農轉林產業的調整;建設田間漚肥池,實施桔桿漚肥還田;推廣測土配方施肥,提高化肥施用效率;采用黃藍板誘殺、頻振式殺蟲燈誘殺等綠色防控技術,達到少施或不施農藥的目的,恢復良好的土壤生態系統。

(2)途徑治理。尖山河農田徑流引起的污染主要集中在雨季的初排雨水,而在非降雨季節農業種植需要大量灌溉用水。針對這一特點,在坡耕地中設置適當面積的池塘、洼地和水田,相應配套路渠池等小型水利水保設施,形成農田徑流污染的途徑控制體系,通過延長徑流停滯時間,使大部分泥沙及吸附的污染物得到沉降和凈化,而多余蓄水可提供作物需水時節的灌溉用水。

(3)末端生態修復。尖山河兩岸河堤陡峭,受人為開墾和河水沖刷影響,損毀嚴重。實施開墾河堤和近岸10~20m山地的退墾還河,建設河濱生態緩沖帶,可以維護河堤安全,消除沿河開墾對河流產生的直接污染,形成攔截凈化兩岸面源徑流污染的生態屏障。河濱生態建設中,在保持兩岸現有臺地或梯田地貌基礎上,配套相應的截排水溝、入河溝渠沉沙系統和濕地系統,強化攔截凈化功能。植物選擇以土著的經濟喬木為主,如核桃、香椿、柿子、綿竹等,在治理污染的同時,促進山區農林經濟的發展。

3.5 農村環境綜合整治

(1)農戶源頭治理。實踐證明,通過沼氣池建設與改圈、改廁、改廚相結合,不僅能夠對人畜糞便進行無害化處理,解決農戶源頭散排的污染問題,而且利用沼氣做飯、照明、洗浴,利用沼液、沼渣發展“豬—沼—菜”、“豬—沼—果”等生態農業模式,可較好地推進農業循環經濟的發展[15]。

(2)農村固廢處置。基礎設施建設嚴重滯后和管理缺失是造成農村固廢污染的主要原因,其治理的重點在于完善垃圾房(池)、漚肥池、生態衛生公廁等基礎設施建設。在此基礎上,對有機垃圾采取堆肥或是采用厭氧消化產生沼氣等方式進行資源化利用,其它不可回收垃圾推行“戶分類、組收集、村轉運、縣(鎮)處理”機制,實施安全處置。

(3)農村污水收集。山區村落小而分散,地形高差大,無法實施雨污分流,采用截流式合流制的集污體制較為適宜,即在村落外圍實施對上游雨水的分流,以避免村外雨水進入村內合流制截污系統,增加不必要的截污規模和治理投資。在此基礎上,完善現有各級溝渠的改造,并利用山區有利的地形高差,以重力自流方式實施村落內污水和雨水的收集,同時配套相應的路網硬化和綠化美化工程,解決村內衛生死角和“雨天一路泥,晴天一身灰”的污染問題,提升人居環境質量。

(4)農村污水處理。山區農村經濟落后,污水處理應著眼于技術成熟、管護費用低的生態處理工藝。相比較而言,土壤地下滲濾系統工藝易堵塞,難于適應山區農村污水中懸浮質高的特點。人工濕地在山區村落運行,將會面臨長時間缺水的情況,濕地植物無法正常生長。采用以穩定塘為主的組合工藝較為適宜,一方面可以對污水進行有效的截流凈化,另一方面也可以蓄積一定的中水灌溉山地,對于嚴重缺水的山區來說,這一污水處理系統同時也相當于一座灌溉設施,只要因地制宜地利用山地高差進行布局,就可實現污水處理和就地灌溉的自流運行,化害為利,一舉多得。

3.6 主河道入湖河水凈化

尖山河小流域自北向南依次可細分為官松廟、大石巖、養白牛三個子流域,其間的主河道是污染物匯集入湖的必經之地。由于河流匯水急促的特點,入湖河水難于集中在一點處理,因此采取分而治之的思路,在三條支流下游及其匯合后的主河道上選擇適宜的位置布設旁路凈化系統,對其實施處理。結合尖山河雨季匯水、旱季缺水的情況,入湖河水的旁路凈化適宜采用輪作式塘表濕地處理工藝,即在塘系統實施攔污、沉沙等前處理的基礎上,后續表流濕地系統通過雨季種植水生蔬菜,旱季種植旱作植物的輪作管理,使工程既保持雨季對河水的凈化功能,又可在旱季繼續產生一定的經濟效益,彌補工程運行所需的部分經費,有利于工程的持久運行。

4 結語

云南高原湖泊山區小流域的生態系統受氣候、土壤、植被以及人為干擾強度的影響大,各類污染源具有點多面廣、瞬時性強、構成復雜等特點,其水環境治理是一項復雜的系統工程,需要充分考慮小流域的自然特征與污染特點,綜合運用多種措施,實施源頭→途徑→末端的多級攔截防控和分類治理。小流域水環境治理規劃尤其需要與山區經濟發展和人居環境的改善緊密結合,通過以治理促發展,提高當地群眾保護環境的自覺性和主體意識。小流域治理效益的持續發揮取決于環境管理長效機制的建立,這是提升治污設施管護能力、充分發揮治理措施作用、預防新的生態破壞和污染發生的關鍵,需要在建設與管理過程中加以重視和完善。