回憶父親

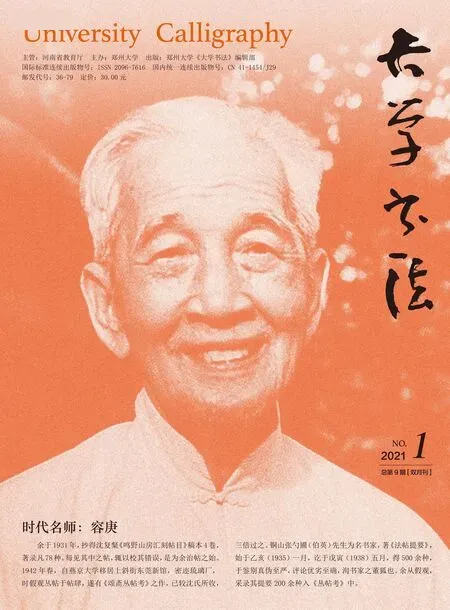

⊙ 容璞 梁世雄

1982年2月16日,父親不幸跌倒,像一只受了重傷的雄鷹,再也無法在長空翱翔。他忍受精神上和肉體上的折磨,直至生命垂危之際,還惦念著他的工作。

記得剛剛跌倒入醫院的時候,他怎么也不肯相信自己再也不能起床。他咬著牙,忍著劇痛,移動著那只跌斷了的腿,要我們把鞋給他放好,他“要下床”,“要去古文字研究室”,“要去看望研究生”……夜晚,他躺在床上輾轉反側,把被套疊了又疊,對我說:“要把這些法帖放好。”對著天花板的石灰紋,他又仿佛看到他心愛的字畫。

父親所承受的病痛折磨是難以想象的,但他從未呻吟過,有時痛得實在無法忍受,就緊緊地抓著,甚至咬著自己的手,在彌留之際,父親還反復地、斷斷續續地說:“要開個會……把工作研究一下……”

父親對自己的家鄉東莞有著非常深厚的感情,他愛家鄉的一草一木。記得有一年,世雄畫了一幅反映家鄉東莞金洲風光的山水畫,他看了非常高興,馬上請中大一位老教授題詩并請商衍鎏老先生題字。

父親的生活非常儉樸,冬天他總是穿著一件藍布大褂,夏天則是一套白色的唐裝衫褲。他把精力全都傾注在工作上,每天只有吃飯的時候,我們才能見到他。身為一個大學教授,收入不算菲薄,但他將工資的一半用來購買書畫、銅器和字帖等,其余一半留作家用。抗戰時期,物價飛漲,我們兄妹多,生活比較困難,每個月發了工資,首先買滿一缸小米,天熱時,吃到月底,小米已經長蟲,米粒都被蟲子蛀通了。從小母親就教會我們自己動手納鞋底、做衣服等活計。念初中時,我和妹妹的藍布大褂校服,就是母親用父親的一件舊長衫,一針一線地改制成的。過去讀書開支大,記得每逢開學前夕,父親不得不忍痛將一些心愛的書畫賣掉,給我們交學費。

父親對子女很愛,卻也非常嚴格。他生前我們都很怕他,但今天回憶起來,我們都非常感激他,是他嚴格的教育,使我們兄妹六個都沒有染上任何不良的嗜好,我們當中有教授,有研究員,有美術師和教師,都能在各自不同的崗位上,為人民做出應有的貢獻。

父親是非常愛國的。無論在各個歷史時期,父親都非常熱愛自己的祖國。抗戰時,父親就曾被推舉為燕京大學教職員抗日委員會主席。在家庭中,他反復教育家人要抵制日貨,記得我曾買過一件小小的日本工藝品,回到家后被父親發現,將我訓斥了一頓,并當場拿去燒毀,以示懲戒。

20世紀50年代,父親將他節衣縮食所購得的珍貴文物贈送給國家。從1978年至1980年,他又分批地將他所收藏的千余件古字畫及一萬多卷書籍全部捐贈給廣州博物館、美術館及中大圖書館。當這些陪伴了他幾十年,用他心血換來的書籍和字畫搬走之后,他面對著四壁空空的房子,一連幾夜不能成眠,他深情地對母親說:“這些書和字畫都是我一件一件買回來的啊!”他愛它們,把它們視作自己生命的一部分,在書中有他一生的血、汗,是他一生奮斗的見證,如今他卻無私地將它們通通獻給了祖國。

儉樸地生活,勤奮地工作,對故鄉和祖國無比的忠誠和熱愛,這些就是父親留給我們的寶貴的遺產。

在父親去世后的第二天,中山大學一位老工人來到家里,含著眼淚向我們敘述父親生前對他的關心。原來這位老工人家中有五個子女,生活比較困難,每當開學的時候,父親就送錢給他的子女交學費,如今這位老工人的子女都長大了,工作了。這類事情,對父親來說是很平常的。

在20世紀60年代初困難時期,父親曾介紹我們看陳毅同志寫的《難忘的三年》。那時我在梅縣農村參加農業勞動,生活比較艱苦,父親說:“對比一下陳毅同志打游擊時所遇到的困難,我們現在這點困難算得了什么?”他是那樣崇拜陳毅同志的高尚品德,并多次說“陳毅同志是文武全才”。

“文革”期間,他身處逆境,晚上回到家里還是埋頭在書桌旁,不斷地修改和補充他的論著。他曾以“暴風終須過,天就快亮了”這樣的話來鼓舞自己的親人,即使在最困苦的時刻,父親還是一心撲在專業的著述上,與人民休戚與共,對祖國忠心耿耿。

由于我們夫妻兩人都是搞美術的,父親除了研究古文字外,也愛收藏和鑒賞字畫,因此我們平時談論業務上的問題也較多。記得20世紀60年代初,他每次見到世雄都說:“不練字不行,哪有畫國畫的人不練字的?”無論在什么場合,無論當著多少人的面,他都毫不留情地批評著。后來世雄下決心練字,直至有一次,拿了一大疊臨摹碑帖的書法回家去向父親請教,他看了很高興,以后就再也沒有批評了。我們在父親的嚴厲教導下培養起對書法的濃厚興趣,在實踐中更深深地感到書法對于畫國畫的人來說,實在是太重要了。

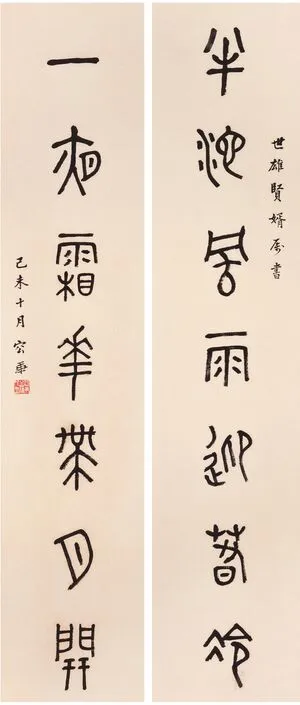

容庚 篆書 《半池一夜》聯