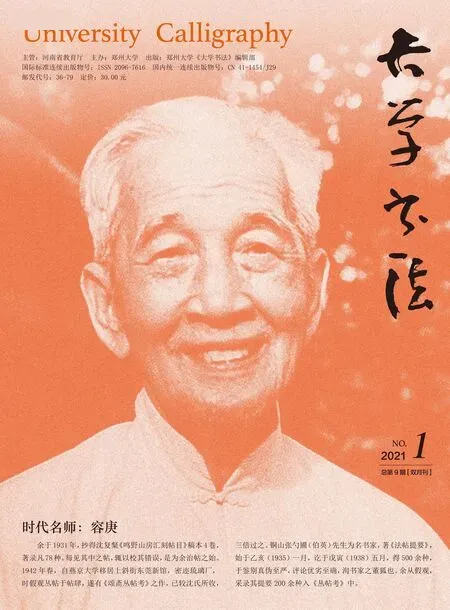

容庚先生的治學

⊙ 曾憲通

容庚先生畢生著書20余種,發表論文和著作近百篇,是一位著作等身、學問淵博的大學者。先生之所以能在許多學術領域中取得如此卓越的成就,是同他做學問的精神和做學問的方法分不開的。從治學的角度來考察,不難發現容庚先生確有自己的特色。

首先,先生非常強調“目錄是治學的階梯”。容庚先生認為,做學問的人,為了研究某個課題,只靠平日博聞強記是不夠的,必須借助“目錄”一類的工具書,才能綜觀全局,循序漸進,逐步達到學術的頂點。先生小時自學《說文》,即得力于黎永椿的《說文通檢》,其后研治金文,又獲益于王國維的《宋代金文著錄表》和《國朝金文著錄表》二書。但先生對于目錄書籍并不限于使用,而是在使用中發現問題,加以校補和訂正,甚至親自加以重訂或改編。如先生繼改訂王國維的《宋代金文著錄表》后,又自編《三代秦漢金文著錄表》,而晚年完成的《頌齋叢帖目》和《歷代名畫著錄目》二書,更是熔目錄與學術于一爐的力作,其意義更遠在目錄索引之上。

其次,先生極力主張應“以原材料為治學之根本”。先生認為,治學切忌浮夸之言、無根之論,而要做到言之有物,就必須詳細地占有第一手資料,作為研究的立足點和出發點。故先生始終以搜集原始材料為第一要務。這里舉幾個例子:20世紀20年代中期,先生即傾注全部心力收集金石書錄,每月以薪酬的一半購置金石圖籍,南歸時家藏圖書200多箱,號稱“五千卷金石書室”。先生撰寫大量金石學研究的論著,主要是取材于此的。1925年《金文編》初版印行后,先生即著手編撰以秦漢金文為對象的《金文續編》,雖三易其稿,仍感材料不足,于是先生不得不再回過頭來先編《秦漢金文錄》,為《金文續編》做好材料上的準備。先生在《秦漢金文錄·序言》中,備述搜集、鑒別、整理金文材料的困難,讀之發人深省。20世紀50年代初期,傳世法帖不為時尚,甚至有用來作爆竹原料的,先生卻慧眼獨具,視法帖如同拱璧,舟車南北,廣為購求,共得220余種,居國內公私藏家之冠。先生藏書以金石、考古和書畫、叢帖最具特色,自成體系,正與先生的治學互為表里。經過先生辛勤羅集、精心鑒別和科學處理的原始材料,不但為先生自己的研究打下了扎實的基礎,也為并輩學者和后人提供了可靠翔實的素材,其對學術的貢獻是不言而喻的。

再次,先生堅持“以考據為治學之手段”。先生認為,文字之學非同玄想,必須依靠大量的參考書,積累足夠的證據,才能有所作為。先生對于未識之字的考釋,對于器物真偽的鑒別,對于歷史年代的推斷,無一不是根據傳世典籍和出土文獻相互推斷和驗證的,力求做到“言之有據”“信而有征”。如對鳥蟲書“戉王”二字的釋讀,對西周金文真偽的判定,對晉侯《平戎盤》字體仿自《散盤》的論斷,以及對倪瓚畫真、疑、偽三者的厘定等,都是經過遠搜近討,反復論證,然后才審慎地做出結論的。在《論<列朝詩集>與<明詩綜>》這篇著名的長篇論文中,先生別開生面地采用“考據法”以治文學。文中比較《列朝詩集》與《明詩綜》二書的異同與優劣,立論堅實,論證充分,言之鑿鑿,非一般以辭藻品評者所可比擬。先生對考據學的運用,態度特別嚴謹,他在《金文編·序》中寫道:“吾聞之韓非子曰:‘無參驗而必之者愚也;弗能必而據之者誣也’,審釋文字,余唯愚與誣是懼。”先生無論為文考字,言必有據,據必參驗,有所不知則付諸闕如,不敢掉以輕心。可見先生謹慎不茍的學風,是同他堅持以考據為治學的手段分不開的。

容庚 《飛白考》手稿(部分)

最后,先生“以善通變為治學之目標”。所謂“通變”,就是在融會貫通的基礎上銳意創新。先生在談及自己的治學時總是詼諧地說:“戲法人人有,巧妙自不同。”他強調讀書、做學問首先要“精通”,尤其須“善變”。先生影響最大的《金文編》和《商周彝器通考》二書,便是善通變的成功之作。

以上四項,構成先生治學謹慎和賅博的特色。

容先生經常對晚輩說:“大匠予人以規矩,而不能予人以巧,巧,只能在刻苦的磨煉中得來。”這就是先生注重實踐和追求創新的至理名言。先生自己正是這樣身體力行的:他每天黎明即起,必伏案寫作數小時,天天如是。他為自己立下的信條是“人一能之己百之,人十能之己千之。果能此道矣,雖愚必明,雖柔必強”(《禮記·中庸》語)。先生常常謙遜地說自己本來是個“中學生”,然而在70多年的學術生涯中,先生借助于目錄學的階梯而升堂入室,登上了學術的殿堂,實現從中學生到大學者的轉變,正是憑著這“百之”“千之”的鍥而不舍的精神。