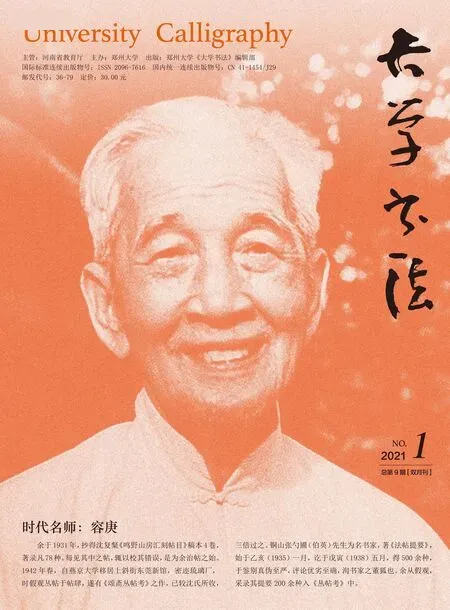

容庚先生的愛國情懷

⊙ 陳初生

容庚先生畢生從事教學與學術研究,不僅在學術上贏得了學術界的高度評價,在為人道德上也做出了表率,為世人景仰。

日本發動侵華“九一八”事變時,容庚先生正在燕京大學。他對日寇侵略我東北,而當局又采取不抵抗政策,節節敗退,感到非常氣憤。他積極支持燕京大學學生組織的抗日救國委員會,被聘為該會顧問(同受聘者還有鄭振鐸教授)。在他的指導下,編寫了一本小冊子宣傳品《九一八事變記》,分送海內外同胞以激發華僑的愛國熱忱。他又發起成立抗日十人團,聯合十大教授宣傳抗日,并主編《火把》白話小報。據《火把》第7期(1931年10月13日)刊《抗日十人團消息》報道:

抗日十人團,系本校容庚教授所發起,已于昨日下午八時在東大地容宅召集第一團成員,討論進行辦法,尚決定誓詞,由團員簽名,茲照錄如下:

余等誓以至誠擁護中國國土之完整,故有抗日十人團之組織。在日本軍隊未離中國疆土、賠償其所給予我國一切損失以前,凡我團員絕對不為日人利用,不應日人要求,不買賣日人貨物,并各自努力于抗日有效之種種工作。如違背此誓,甘受其他團員之嚴厲制裁,作人格破產之宣告。謹誓。

中華民國二十年十月十二日

抗日十人團第一團

簽名(以筆畫多寡為次)

吳文藻 吳世昌 余瑞堯 洪業 容庚容媛 郭紹虞 蔣煥章 顧頡剛 黃子通

又據《火把》第10期報道:

容庚自組織抗日十人團,成立第一團以來,電詢此項消息,繼續成立者甚多。皆由容庚給以第幾團號碼,以資統一。

至《火把》第16期報道,已成立第十團。

1936年9月,燕京大學中國教職員抗日會成立。容庚先生與顧頡剛先生被推起草該會章程。顧頡剛先生擔任理事長,容庚先生與雷潔瓊等當選為理事。燕大中國教職員會在抗日救亡運動中起了很大的作用。

據燕京大學學生周振光的回憶,當時燕京大學學生抗日救國委員會舉辦政治周會,師生均可自由參加,每周一次,聘請校內外的熱心愛國人士在禮堂做公開演講。一向很少在公開場所做與自己研究工作無關,尤其是政治性演講的容庚老師,激于愛國義憤,應邀出席做了一次振奮人心的演講,激勵大家讀書不忘抗日救國。當容庚教授演講之日,適輪到周振光主持周會。當年容庚先生既有雍容的學者風度,又有激昂慷慨的氣魄,令他記憶猶新。

1950年,容庚先生在一次會議上發言,說:“我是個研究中國古銅器和文字的人,埋頭工作,對于政治方面不大過問。但我愛我的民族,我愛我的國家,遇到日本帝國主義的侵略,使我熱血沸騰起來,也曾做過幾次搖旗吶喊的抗日工作……試拿十年前的日本和今日的美國來比較,其挑撥內戰,阻礙統一,推銷陳舊的軍械和奢侈的商品,更是一模一樣。”

先生在大是大非面前是從不含糊的。20世紀50年代,以美國為首的反共勢力,籌備組織一個在印度加爾各答召開的“國際學術會議”,主題即攻擊新中國,并邀請當時任香港新亞書院院長的錢穆先生代表中國撰寫反共論文出席該會。周恩來總理囑時任中南局書記的陶鑄在廣州找人去香港勸說錢穆不要參與。陶鑄即請容庚先生負責此事。錢穆是容先生在燕大的同事,又是先生女兒的老師。先生到香港后,由女兒出面宴請錢穆先生。舊友重逢,暢談心事。錢先生從善如流,他雖然后來參加了那次“國際學術會議”,但沒有發表攻擊新中國的言論。容先生完成了國家交給的政治任務。

“文革”十年動亂,“言不違心,行不悖理、耿介剛直”的容庚先生自然倍受沖擊。開始有人想利用他的招牌,拉他來批判孔子,問他看到《光明日報》上馮友蘭的文章沒有,說連馮都批孔了,你也應該這樣。容先生嚴正回答:“馮文不像馮的手筆,論點也極謬誤,我不會與他同流合污。孔子死了兩千多年,他有什么不好?批孔不如批我。”有人還不死心,想威逼他寫批孔的文章,容先生憤怒地說:“民不畏死,再這樣逼我,我就跳珠江去!”在那個時代,在威逼之下,說違心話做違心事的知識分子并不罕見,像先生這樣錚錚硬骨、浩然正氣,始終心、口、行如一者是不多的。

他尊重事實,對一些有惡行的人也不枉貶。“文革”后期,“四人幫”倒臺后,有文章說康生盜竊故宮文物。先生以他曾任故宮古物陳列所鑒定委員的經歷來看,認為故宮的文物管理是有十分嚴格的規章制度的,不可能隨便被盜。果然后來有文件對此作了說明,說是康生曾將自己收藏的硯臺存放在故宮而已。先生的老友于省吾教授曾說:“余與希白相識十載,其為人質直無城府。人有過失,每面折之……誠余之益友也。”確為知人之言。

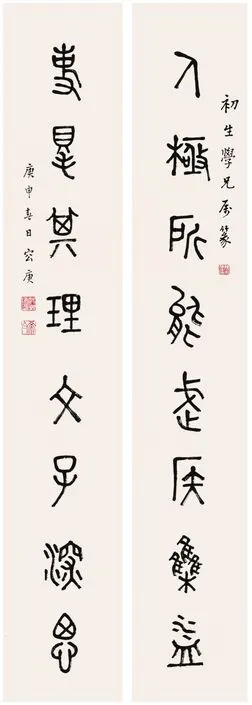

容庚 篆書 《人極事得》聯

先生在學術研究中也洋溢著愛國的激情。由于中國的落后,受人欺侮,造成大量古物外流,容庚先生這樣描述:

海通以來,我國古物多增一厄。異邦豪商達官,附庸風雅,斗夸鑒藏,挾其多金,來我中土,背我法禁,蔑我輿情,巧取豪奪,擁載以去。凡名家私藏之散落者,地下故墟之發現者,歲歲流出,永不復歸。……遂使嗜古之士,于宗邦重器,希(稀)世遺珍,欲一望影跡而不可得。

為了阻止古物外流和推進我國的文物考古工作,容庚先生倡導成立了第一個考古學社。

“九一八”事變兩個月后,先生《秦漢金文錄》一書完成,他在序言中說:

此書成,繼之而作《續金文編》,乃吾志也,不敢告勞。然吾之生正當甲午中日之戰,黃海海軍相遇之前,先子賦詩云:“時局正需才,生男亦壯哉。高軒一再遇,都為試啼來。”今者島夷肆虐,再入國門,余不能執干戈,衛社稷,有負祖若父之期許。“國恥未雪,何由成名”,誦李白《獨漉篇》,不知涕之何從也。“雄劍掛壁,時時龍鳴”,余寧將挾毛錐以終老邪?

先生為一介書生,不能親赴疆場與日寇作戰,但國家的命運,時刻銘刻在心頭,他除吶喊之外,更以學術為武器,振我民族精神。當時,日本學者濱田耕作在《泉屋清賞·總說》中嘲笑中國的學者研究青銅器只是“依自來之傳說,比圖錄,信款識,依習慣而定其時代。”容庚先生乃憤而為編《海外吉金圖錄》,從流落到海外的銅器中,選取若干重器重加研究,以確鑿的證據,針鋒相對地指出濱田“將多數之周器屬之于漢”,把《者鐘》的“惟戉十有九年”讀為“惟歲十有囗咊”,反譏其識乃在“比圖錄、信款識之下”。以學術研究為武器,為中國人爭了口氣。先生在該書的序言中還說:

民國以來,故家零落殆盡……軍閥構禍,國無寧歲。關洛之民,困于饑餓,或掘墟墓,取所藏以救死,政府莫能禁,異邦之有力者,挾其多金,來相購取。于是古器外流,遂如水之就壑……“九一八”之難作,乃蹶然起曰:“宗邦重器,希(稀)世遺文,欲求印本而不得。人方劫掠我文物,傾覆我國家。吾不學為恥耳,乃效尾生之信,以翻印為恥乎?”

先生的慷慨激昂之言,對我們今天仍有警示的作用。

在愛國者的行列中,先生也曾蒙受過委屈。1937年,盧溝橋事變發生后,身為燕京大學教職員抗日委員會主席的容先生也曾考慮撤往大西南,但因一家八口,《商周彝器通考》一書著述甫半,書籍資料又多,以至欲行而未果。1941年12月8日,日本憲兵接收燕京大學,先生處境危殆。1942年4月,先生離開燕京大學,由北京大學聘為教授。是時北京大學的部分師生轉移到西南,加入西南聯大繼續學習,而北平的北京大學繼續在日偽統治下運作。等到抗戰勝利,西南聯大的北京大學人員復員回京,校方便以生活在日偽統治下為由,不承認留在北平學生的學籍,污稱學生為“偽學生”,老師為“偽教授”。先生乃仗義執言,寫了一封給北大校長傅斯年的公開信,信中稱在此期間,除增加日文以外,其余課程一仍其舊,并未進行奴化教育,淪陷區的人也是中國人。這封“萬言書”,雜用駢儷,陳辭慷慨,頗有駱賓王討武氏檄文的氣勢。然而先生也終因此得罪了校方,在北大不好待了,于1946年應聘回到南方,直至終老。對此,先生是一直心存耿耿的。