略談容庚先生的文學和藝術

⊙ 田煒

容先生有明確的治學方向,以古文字、古器物、法帖書畫的研究為主,見人旁騖則譏之曰“不務正業”。鍥而不舍和精益求精是容先生自覺的學術追求。他曾經在1940年12月25日的日記中記下了這樣一段文字:

并世諸金石家,戲為評騭:

目光銳利,能見其大,吾不如郭沫若;

非非玄想,左右逢源,吾不如唐蘭;

咬文嚼字,細針密縷,吾不如于省吾;

甲骨篆籀,無體不工,吾不如商承祚;

操筆疾書,文不加點,吾不如吳其昌;

若鍥而不舍,所得獨多,則彼五人似皆不如我也。

其實,容先生生長于書香世家,他的祖父容鶴齡、外祖父鄧蓉鏡都是同治年間的進士,他的父親容作恭是光緒二十三年拔貢。這樣的家庭環境對容先生后來的治學產生了很大的影響。容先生雖然以古文字和古器物的研究聞名于世,但扎實的學術根基仍然使得他在文學等領域也取得了重要的成果。1925年,北京大學《國學門周刊》就連載了容先生撰寫的《〈紅樓夢〉的本子問題質胡適之、俞平伯先生》一文。文中容先生大膽質疑了胡適和俞平伯關于《紅樓夢》后40回是高鶚所補的觀點。盡管容先生后來也轉而相信胡適的看法,但容文在當時的“紅學”討論中依然產生了較大的影響,這篇文章后來還被收入了2001年由人民文學出版社出版的《紅樓夢研究稀見資料匯編》。1954年,上海新文藝出版社啟動編寫中國文學名著選讀叢刊的計劃,容先生與詹安泰負責《詩經》部分的編寫。同年,容先生又與詹安泰、吳重瀚合作編寫了《中國文學史(先秦兩漢部分)》,容先生負責撰寫其中的先秦文學史。容先生少以詩、聯創作示人,傳世者也有若干。1944年,徐宗浩把明人劉玨《安老亭圖卷》借給容先生觀看、臨摹,然“臨未畢,燈下索歸”。原來徐氏曾以趙孟書《淮陽書院記》索題于同鄉覃研齋,對方竟不歸還,所以對借字畫之事特別慎重。后來,徐氏作詩兩首致歉,容先生和之云:

水竹云山筆偶親,廿年焚硯走京塵。評量金石甘殘抱,愧向傳稱作畫人。

南望胡塵劫可憐,故園書畫半成煙。如何君復癡于我,借出劉圖竟損眠。

容先生為人寫對聯,多散見于其傳世的書法作品。據《容庚北平日記》所載,孫中山逝世時,容先生曾手書挽聯送追悼會現場,曰:

為天下不顧家,故鄉遍千里創痍,民生之謂何,一死空留遺恨在。

定方略以建國,革命積卌年心血,哲人其萎矣,萬方同吊淚痕多。

凡此皆可見其舊學根基。

容先生的四舅是著名的書法篆刻家鄧爾雅,從叔容祖椿擅長作畫。在他們的教導和影響下,容先生在少年時代就對書法、篆刻、繪畫產生了濃厚的興趣。1911年,西泠葉銘輯《廣印人傳》,稱其“工山水,喜篆刻”,當時容先生還只是一個十六七歲的少年。1922年北上求學以后,容先生牢記古人“大道以多歧亡羊,學者以多方喪生”的教訓,專心于學術研究,但并未中斷書法、篆刻和繪畫的臨摹、創作和研究。他的書法、篆刻和繪畫也因為有了學術的浸潤滋養而有了質的提升。尤其是長年研究摩挲青銅器,使得他對銅器銘文的筆畫線條、構形、章法都有了常人無法企及的深刻理解。他的書法古雅厚重,繪畫古意盎然,篆刻出入黃牧甫,又把他的古文字研究、他對古文字的理解融入其中,真正做到了“技進乎道”,至今為人珍視。1946年容先生返粵,任嶺南大學中文系主任、教授,兼任《嶺南學報》主編,1952年院系調整后任中山大學中文系教授,直至去世。當時的學術資訊遠沒有今日發達,學術交流也遠沒有今日便利,僻處嶺南,容先生常常感嘆金石實物、拓本等研究資料之難得,研究也漸漸轉向了書畫、叢帖方面。1963年,容先生被推舉為廣東省書法篆刻研究會主任委員。1979年,廣東省書法篆刻研究會恢復活動,容先生再次當選主任委員。1981年,容先生又當選為中國書法家協會廣東分會名譽主席。在中山大學任教期間,容先生又培養出馬國權、陳永正、張桂光、陳初生等一批學者型書法家。在他們當中,有的人在跟隨容先生學習之前已經是嶄露頭角的青年書法家,但在容先生門下的學習無疑大大拓展了他們的視野,提高了他們的眼界,為后來他們在書法界的發展奠定了深厚的基礎。自此,廣東書法界出現了一批把古文字研究和書法、篆刻創作相結合的獨特群體,這是其他地區的書法界所沒有的。

容先生出生于1894年,正是在這一年,中日甲午戰爭爆發。容先生的父親容作恭在容先生出生時寫下了一首詩《甲午八月初六日子長庚生》寄托對兒子的希望:“時局正需才,生男亦壯哉。高軒一再過,都為試啼來。”雖然容先生選擇了治學的道路,曾自責“不能執干戈,衛社稷,有負祖若父之期許”,但他始終有篤厚的家國情懷。中華人民共和國成立后,容先生將畢生珍藏的青銅器、字畫、碑帖、書籍悉數捐獻國家,其中包括青銅重器《書也缶》《越王劍》《十年陳侯午敦》等青銅重器,宋人《云山圖》、元黃公望《云山清溪圖》和明代沈周、祝允明、倪元璐的字畫。這些珍藏凝結了容先生數十年的心血。有人說當時的文物價賤易得,教授薪資優厚,這恐非全部實情。我們以《書也缶》為例,《書也缶》是我國目前所見最早的運用錯金工藝制作銘文的青銅器,是國家一級文物,現藏國家博物館。1944年,容先生從北平估人倪玉書處購得此缶,價15000元。根據《容庚北平日記》的記載,1943年容先生家用支出14151元,而每月薪金僅650元,可見容先生的生活并不寬裕,購買《書也缶》即花去容先生兩年多的薪金。后來容先生又把銅缶無償捐獻國家,這恐怕是很少有人做得到的。

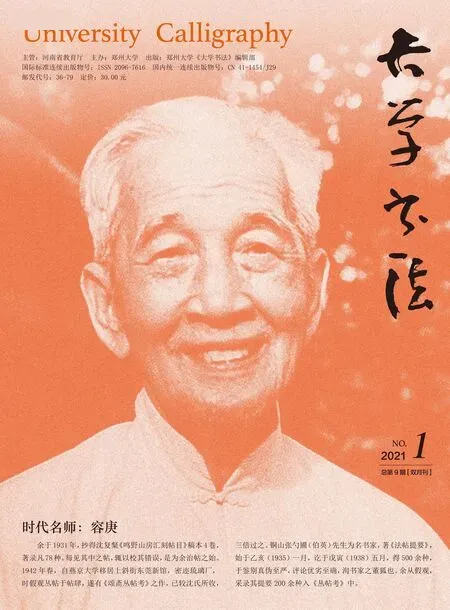

容庚 篆書臨欒書缶軸