淺談宋代“篆隸古意”審美觀念

⊙ 李延杰

篆、隸書處于漢字發展演變的早期階段,也是書法的源頭。隸書在戰國晚期由篆書演變而來,既傳承了篆書古樸、渾厚、圓勁的特點,又產生了寬綽、方雄的新風貌。自此之后,真、行、草諸體都在隸書的基礎上逐漸發展成熟,確立了中國書法藝術以篆、隸為本的傳統。

所謂“篆隸古意”,是指在“今體”——真、行、草書中流露出來的篆隸筆法與篆隸審美傾向。對于具體何為“篆隸古意”,各個時代的理解不同。清人包世臣說:“篆書之圓勁滿足,以鋒直行于畫中也;分書之駿發滿足,以毫平鋪于紙上也。真書能斂墨入毫,使鋒不側者,篆意也;能以鋒攝墨,使毫不裹者,分意也。”[1]包世臣認為在“今體”書法中加入篆隸書法的中鋒用筆、逆鋒鋪毫、中實飽滿、沉雄樸厚的用筆特征,便是對“篆隸古意”審美意趣的追求。

由于清代相關論述較多,人們更多地關注清代對于“篆隸古意”的論述,但這種審美觀點其實在宋代已有先導。隋唐以后,真、行、草書中“篆隸古意”日漸式微,宋人對這一現象開始重視并進行反思,“篆隸古意”審美觀念也隨之形成。

一、宋代 “篆隸古意”審美觀念產生的背景

(一)宋代主流書法“篆隸古意”的缺失

對于“篆隸古意”逐漸缺失的過程,宋人黃伯思在《東觀余論》中以時間順序進行了梳理,指出秦漢時期書法“去古未遠”且“尚有篆籀意象”;魏晉時期,鍾、王等書家的小楷“法皆出于遷就漢隸”,仍具有“古隸典型”和“圓勁淡雅”之意;到了陳、隋年間,正書結字就已漸趨方正;直至唐初時,歐、虞趨姿媚,對書法法度投入了過多關注,后人競相模仿卻不及二人,而古法自此彌遠。[2]

唐、宋時期的書法相較前人有著新的突破,而這種突破往往會對前人書法進行一定的否定,這使得鍾、王古法中的“篆隸古意”日漸缺失。初唐時歐陽詢、虞世南等唐代書家完成了對楷書的改造與創新,創立了新的唐楷法度。到晚唐時,法度愈加嚴謹,生氣全無,嚴重限制了書者的藝術創造力,“篆隸古意”也在“尚法”的唐代失之甚多。五代動亂后,師生相傳的學術傳統受到了阻斷,宋人便開始轉變觀念,尋求新的發展方向:在“自出新意,不踐古人”[3]的“尚意”思想影響下,書法開始崇尚主觀意趣和內在心性的表達,主張“臆造”“無法”,這使得宋代書法從唐法中解脫出來,創造出新的書法面貌,但“篆隸古意”也愈加缺失。這種現象引起了宋代有識之士對于“篆隸古意”缺失的關注,宋人的相關議論也隨之增多,有些書家還通過取法于篆隸來產生新的風格。“篆隸古意”審美觀念在宋代逐漸形成。

(二)金石學的興起

王國維說:“近世學術多發端于宋人,如金石學,亦宋人所創學術之一。宋人治此學,其于搜集、著錄、考訂、應用各面,無不用力。不百年間,遂成一種之學問。”[4]“金”,主要指商周時期的銅器及其銘文;“石”,則主要指秦漢以后的石刻。漢代,文人學者就開始重視對出土文物的收集、考證和鑒定等,但在宋之前很少有專門著作問世。宋代初年剛剛結束五代十國時期分裂割據的局面,需要通過恢復禮制、獎勵經學、重整倫常等來維護統治秩序,以正經補史為主要任務的金石學便開始興起。再加上宋代文人喜好金石書法,追求文化精神享受,以及造紙、印刷、摹拓技術的進步共同促進了金石學的繁榮。在金石學的影響下,“篆隸古體”的文化價值和藝術價值受到了重視,眾多“篆隸古體”文字也得以傳承和保存,成為書家可以直接師法的對象,推動了以“篆隸古意”為追求的審美觀念的形成。

二、“篆隸古意”審美觀念的形成

由于宋代書法“篆隸古意”的缺失和金石學的興起,宋代有識之士開始重視“篆隸古法”,并將其作為一種藝術追求。清人楊賓說:“六朝以前人書,皆得秦漢意,而議論絕少。唐人漸有議論,然皆出能書者之口。宋元以后最多。”[5]唐人張懷瓘首次提出了“書復于本”[6]的觀念,孫過庭在《書譜》中也提到學書需 “旁通二篆,俯貫八分”[7]。可見在唐時已經有關于“篆隸古意”審美觀點的萌芽,但并沒有更多相近的探討與研究。

宋代開始,各家書論中關于“篆隸古意”審美觀念的議論逐漸開始增多,我們可以將其分為三個層次。第一層是宋人已經開始認識到前人書法中存在的“篆隸古意”。朱長文在《續書斷》中說:“惟公(顏真卿)合篆籀之義理,得分隸之謹嚴,放而不流,拘而不拙,善之至也。”[8]朱長文認為魏晉以來,只有顏真卿符合“篆籀之義理”“分隸之謹嚴”,在“篆隸古意”的幫助下其書法最終達到“至善”的境界。米芾雖對顏真卿頗有微詞,但仍不吝惜對其書法中篆籀氣的欣賞,他在《海岳名言》中說:“顏書《爭座位帖》有篆籀氣,字字意相聯屬,詭異飛動,得于意外,世之顏行書第一書也。”[9]米芾與朱長文提出的“篆籀氣”審美意趣,成為后世書法品評與創作的重要內容。在此基礎上,黃伯思意識到更早的魏晉書法就已經存在著不易賞識的“篆籀意”。他在評王羲之書法時說:“(《升平帖》)結字比《樂毅》《告誓》諸帖尤古質,殊類鍾元常,渾渾然有篆籀意,非遇真賞未易遽識也。”[10]從米芾、朱長文、黃伯思對前人的書法評價中,我們可以看出當時書家已經感悟到前人書法中存在的“篆隸古意”,并且對于“今體”書法中流露的“篆隸古意”審美意趣十分贊賞,“篆隸古意”審美觀念開始形成。

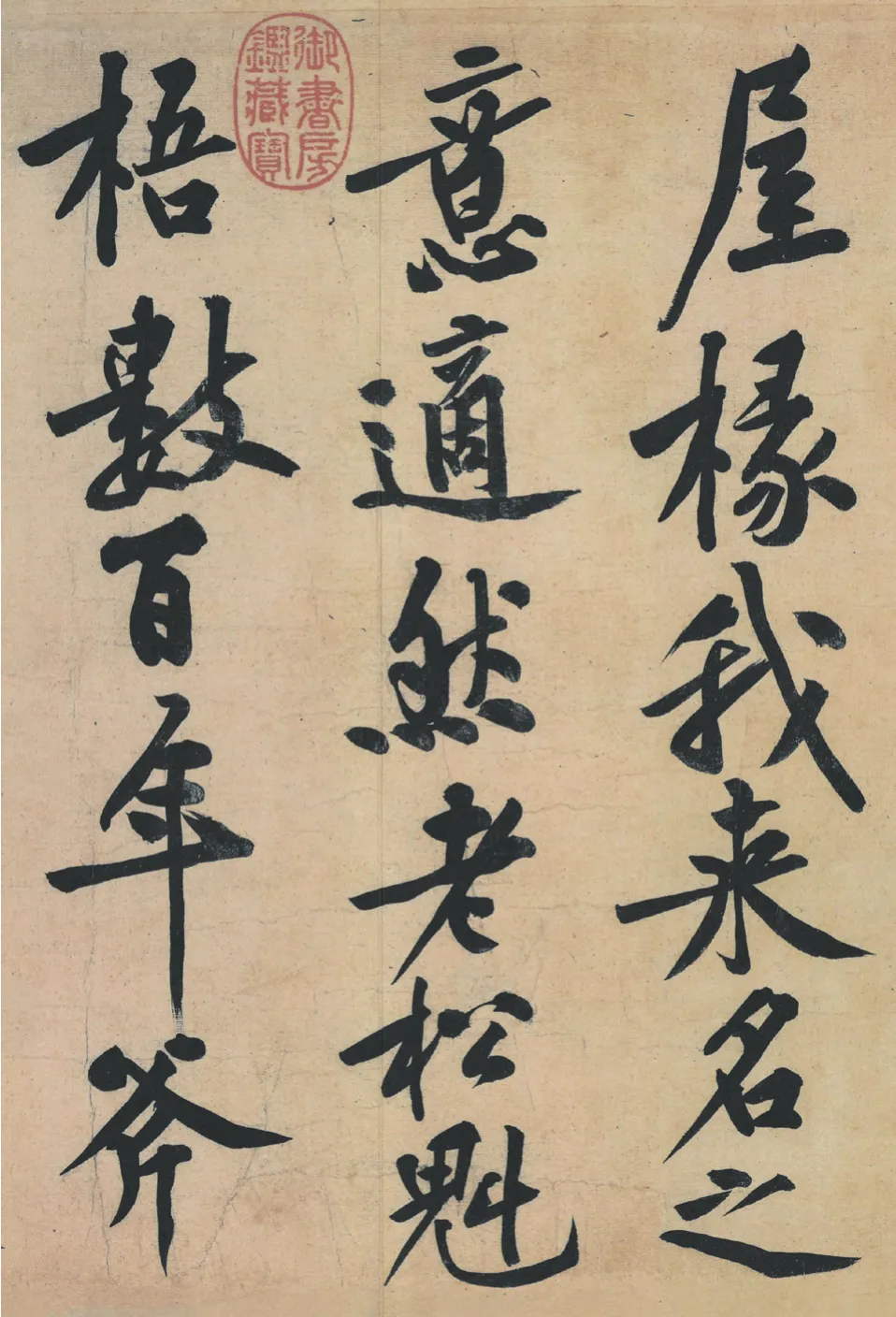

黃庭堅 行書松風閣詩帖(部分) 臺北故宮博物院藏

第二層是宋人已經開始認識到“今體”書法與篆隸古法“通是一法”。北宋蔡襄首先提出這種觀點,他在《論書》中說:“予嘗謂篆、隸、正書與草、行通是一法。”[11]對于各體“通是一法”為何法,以及各體之法如何相通,蔡襄并沒有做進一步的解釋。篆隸書法是“今體”書法的本源,楷、行、草諸體都由篆隸書法逐漸演變發展而來,由此我們可以推測蔡襄所謂“通是一法”之法與篆隸古法必然密切相連。這種觀點在宋代具有重要意義,使得篆隸書法重新進入人們視野,為書法發展提供了一種新的思路。基于這種觀念,黃庭堅意識到草書筆法與篆隸古法相通:“近時士大夫罕得古法,但弄筆左右纏繞,遂號為草書耳。不知與科斗、篆、隸同法同意。”[12]南宋姜夔進一步指出:“真行草書之法,其源出于蟲篆、八分、飛白、章草等。圓勁古淡,則出于蟲篆;點畫波發,則出于八分。”[13]他不僅對“今體”書法中不同的書風特色予以溯源,還點明了“篆隸古意”審美觀念產生的基礎,即篆隸古體為“今體”書法之源。由此可見,“今體”書法與篆隸書法同根同源的觀念在宋代已經形成。

第三層是部分宋代書家在“今體”書法實踐中已經開始取法于篆隸古法。金石學興起后,眾多篆隸書法和具有“篆隸古意”的魏碑書法得以浮現和記載,但它們只是存在于好古之士的相關書籍中,并沒有得到普遍的傳播與學習,僅有個別書家選擇取法于篆隸。米芾在學書后期認識到了篆隸古法對于書法取法的重要性,開始學習《詛楚文》《石鼓文》,但其書法作品中并沒有明顯表現出取法于篆隸之跡。黃庭堅是“篆隸古意”審美思想興起趨勢中的重要書家,他曾多次強調學書須取法篆隸,尤其須取法于篆籀:“余嘗觀漢時石刻篆隸,頗得楷法。”[14]“不學篆籀書,真行草都難工,今世書家,都不究其理。”[15]“晚悟篆籀,下筆自可意,直木曲鐵,得之自然。”[16]他在常年觀摩學習篆籀書法后,悟得了篆籀筆法并將其融于自身書寫中,突破書體局限,達到“直木曲鐵,得之自然”的高妙境界。“直木曲鐵”在此之前顯然不宜用來形容直率痛快的行草書,在黃庭堅書法中,“直木曲鐵”是指其通過逆鋒入筆、中鋒行筆等篆籀書寫方式來表現出遒勁飽滿的線條。“直木”意味著直線條需要像木頭一樣硬朗挺拔、蒼茫厚重,同時還要有一定的澀勢;“曲鐵”意味著曲線條應像彎曲的鐵線一樣,體勢雖彎,仍要圓厚勁健、沉雄樸厚,富有彈性。黃庭堅對于線條書寫質量的追求不僅僅停留在提按、頓挫、起倒等表面技法上,更重要的是他意識到線條質量的提高需要通過學習篆籀書法來感悟獲得。黃庭堅是“尚意”書風的代表人物,但他已經意識到“篆隸古法”的重要性,在追求“尚意”的同時也加入了“篆籀筆意”,這可以說是對于“篆隸古法”的一種繼承方式。取法于篆隸使得黃庭堅的書寫面貌在當時煥然一新,助其達到自身“存韻去俗”的藝術追求,并為后世書法學習提供了新的視角。

經過宋代眾多學者、書家對于“篆隸古意”審美觀念的發揚,以追求“篆隸古意”為目標的審美觀逐漸形成。此后,“篆隸古意”滲透到歷代書家的書法理論與創作實踐之中,由此產生了不同時期豐富多彩的藝術風格,對元代復古潮流、明末個性派書風以及清代碑學的興起都具有一定的推動作用,并且對當今書法創作仍然具有重要的啟示意義。

注釋:

[1]包世臣.藝舟雙楫[G]//華東師范大學古籍整理研究室,上海書畫出版社.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,2006:660.

[2][10]黃伯思.東觀余論[G]//華東師范大學古籍整理研究室,上海書畫出版社.歷代書法論文選續編.上海:上海書畫出版社,2007:90,11.

[3]蘇軾.論書[G]//華東師范大學古籍整理研究室,上海書畫出版社.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,2006:315.

[4]王國維.宋代之金石學[G]//姚淦銘,王燕.王國維文集:第4卷.北京:中國文史出版社,1997:120.

[5]楊賓.大瓢偶筆[G]//華東師范大學古籍整理研究室,上海書畫出版社.歷代書法論文選續編.上海:上海書畫出版社,2007:580.

[6]張懷瓘.評書藥石論[G]//張懷瓘書論.長沙:湖南美術出版社,2004:259.

[7]孫過庭.書譜[G]//華東師范大學古籍整理研究室,上海書畫出版社.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,2006:126.

[8]朱長文.續書斷[G]//華東師范大學古籍整理研究室,上海書畫出版社.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,2006:324.

[9]米芾.海岳名言[G]//華東師范大學古籍整理研究室,上海書畫出版社.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,2006:361.

[11]蔡襄.論書[G]//華東師范大學古籍整理研究室,上海書畫出版社.歷代書法論文選續編.上海:上海書畫出版社,2007:50.

[12][14][15]黃庭堅.山谷題跋[M].上海:上海遠東出版社,1999:225,187,225.

[13]姜夔.續書譜[G]//華東師范大學古籍整理研究室,上海書畫出版社.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,2006:383—384.

[16]黃庭堅.山谷論書[G]//華東師范大學古籍整理研究室,上海書畫出版社.歷代書法論文選續編.上海:上海書畫出版社,2007:68—69.