倪元璐書法美學(xué)精神闡微

⊙ 簡(jiǎn)東

縱觀中國(guó)書法史,明代書法自然不似漢、魏、晉、唐那樣達(dá)到了書學(xué)高峰,不過(guò),這并不意味著有明一代的書法及其美學(xué)無(wú)所建樹。“明人尚態(tài)”是我們對(duì)明代書家群體的一貫評(píng)價(jià),這一評(píng)價(jià)也直觀地反映出了明人較為外顯的書法審美取向與情趣。在此之下,文徵明、董其昌等大多書家慣以秀麗、飄逸之妍美見長(zhǎng);而徐渭、黃道周、倪元璐等部分書家則代表了激越奔放、雄渾蒼涼的另一路明代書風(fēng)。倪元璐(1593—1644)正是這“另一路書風(fēng)”中頗為典型的一位。他是浙江上虞(紹興)人,他出生的那年,他的同鄉(xiāng)、獨(dú)開一派的著名全才書法家徐渭(1521—1593)剛好去世。而日后倪元璐的人生遭遇和書法風(fēng)格都與這位前輩有若干相似之處。不僅如此,比倪稍早、又與之同為浙籍書法家的豐坊(1492—1563)、項(xiàng)穆(約1540—1600)二人在整個(gè)明代還是首屈一指的書論家,在書法史上也有重要影響。若將二者的書論觀點(diǎn)與倪的書法創(chuàng)作放在一起比對(duì)照映,則能夠從正反兩方面進(jìn)一步看出倪元璐獨(dú)特的書法美學(xué)精神。

一、極富性靈的人格與生命意識(shí)

眾所周知,倪元璐傳世書作主要為行草,有《舞鶴賦卷》《草書蘇軾七律詩(shī)》《戊辰春十篇等詩(shī)冊(cè)》《草書故人隔天風(fēng)五言律詩(shī)軸》《自書卜居詩(shī)軸》《自書舊作訪客出春明門之一詩(shī)軸》《行書李賀南園一首詩(shī)軸》《行書七律詩(shī)軸》《“一城春雨萬(wàn)家煙”七言詩(shī)軸》《贈(zèng)樂(lè)山五言律詩(shī)軸》《山行即事五言詩(shī)軸》《“章華宮人夜上樓”七言詩(shī)軸》等數(shù)十幀。這里先以其巨幅大作《舞鶴賦卷》為例來(lái)看。此為其中年之作,也是一幅典型的“師顏”佳作,能夠充分展示出其已然成熟的書風(fēng)。用筆上不束縛于行筆的“逆入平出”,不糾結(jié)于點(diǎn)畫的工巧,更不迷戀筆畫的“藏頭護(hù)尾”,而是果敢落筆,恣意行之。但這果敢中卻不顯粗豪,下筆凝重而無(wú)滯礙,行筆力道十足;再加上使用了其所擅長(zhǎng)的濃墨渴筆,更在視覺(jué)上凸顯了書寫時(shí)的持重與力度,使線條具備了一種蒼勁凜然的風(fēng)骨之美。這顯然是其控筆能力突出的表現(xiàn)。篇首“舞鶴賦”三字圓融遒勁,其中的“舞鶴”兩字和第二行的“幽”字、第三行的“禽”字、第五行的“指”字等皆又是運(yùn)用借抵制摩擦力而自然生發(fā)的飛白和枯筆,其本身就是一種力量之美的彰顯。不過(guò),倪對(duì)濃墨渴筆的使用并不過(guò)度和生硬,仿佛于無(wú)意中順墨之飽枯,卻最終形成了多變的形象,恰到好處地達(dá)到了枯濃和諧、燥潤(rùn)輝映的藝術(shù)效果。就如篇目中的“賦”,第二行的“散”“徑”“驗(yàn)”,第三行的“物”“偉”等字,皆為酣筆飽墨,與其他字的渴筆枯墨在視覺(jué)上造成了差異沖擊,但整體觀之又渾然天成、統(tǒng)一流暢。這幅作品之所以在倪存世書作中頗為獨(dú)特,還得益于它長(zhǎng)達(dá)九米,又是橫幅,其難度要遠(yuǎn)高于一般尺寸、為數(shù)較多的直幅,令大多數(shù)書家無(wú)法企及,故而更顯功力水準(zhǔn),彌足珍貴。

關(guān)于倪的書風(fēng),有的書論專著概括得頗為精到:“倪元璐的點(diǎn)、線具有強(qiáng)烈的粗細(xì)對(duì)比,往往連續(xù)數(shù)筆肥厚而相集,而另一些筆畫,尤其是轉(zhuǎn)折筆畫又常常表現(xiàn)為輕捷細(xì)瘦的形態(tài)。在其率意而激越的體勢(shì)中,這種肥重處有凝鑄之感,而輕捷處起著與此互變相諧的‘提神’作用,其書肥重聚墨處不板滯,輕捷處不浮滑,造成其凝瀝激越的個(gè)性風(fēng)格,則是在這兩個(gè)方面的對(duì)立統(tǒng)一中實(shí)現(xiàn)的。倪元璐的體勢(shì)所表現(xiàn)的節(jié)奏如緊鑼密鼓,寬闊的行間空白更襯托出這種氣氛,高亢激昂,渾厚而充滿力感,具有強(qiáng)烈的振奮人心的藝術(shù)感染力。”[1]誠(chéng)然,我們看倪的眾多作品都展示出了如是的藝術(shù)特點(diǎn)。再如其行書《謝翱五律詩(shī)軸》,用筆輕重枯濃相宜,結(jié)字暢快跌宕,點(diǎn)線短促明快,字距茂密,行距寬疏,洋溢著生命的律動(dòng)節(jié)奏,尤見氣骨。這種生命的律動(dòng)感實(shí)際是書寫時(shí)的節(jié)奏變化帶來(lái)的,一如與倪元璐幾乎同時(shí)代的項(xiàng)穆在其《書法雅言·常變》里所言:“夫字猶用兵,用在制勝。兵無(wú)常陣,字無(wú)定形,臨陣決機(jī),將書審勢(shì),權(quán)謀妙算,務(wù)在萬(wàn)全。然陣勢(shì)雖變,行伍不可亂也;字形雖變,體格不可逾也。譬之青天白云,和風(fēng)清露,朗星皓月,寒雪暑雷,此造化之生機(jī),其常也。迅霆激電,霪雨颶風(fēng),夏雹冬雷,揚(yáng)沙霾霧,此陰陽(yáng)之殺機(jī),其變也。凡此之類,勢(shì)不終朝,四時(shí)皆然,晦冥無(wú)晝矣。”[2]是言以兵法喻之,極為形象地說(shuō)明了用筆的“常變”之道。由此,生命節(jié)奏方生。而對(duì)于草書,他還有專論:“所謂草體,有別法焉。撥鐙提捺,真行相通,留放鉤環(huán),勢(shì)態(tài)迥異。旋轉(zhuǎn)圓暢,屈折便險(xiǎn),點(diǎn)綴精彩,挑豎枯勁;波趯耿決,飛度飄飏,流注盤紆,駐引窈繞。頓之以沈郁,奮之以奔馳,奕之以翩躚,激之以峭拔。或如篆籀,或如古隸,或如急就,或如飛白。又若眾獸駭首而還跱,群鳥飛舉而欲翔,猿猴騰掛乎叢林,蛟龍?bào)打暧谏綕伞kS情而綽其態(tài),審勢(shì)而揚(yáng)其威。每筆皆成其形,兩字各異其體。草書之妙,畢于斯矣。至于行草,則復(fù)兼之。衄挫行藏,緩急措置,損益于真草之間,會(huì)通于意態(tài)之際,奚慮不臻其妙哉。”[3]這里,“頓之以沈郁,奮之以奔馳;奕之以翩躚,激之以峭拔”“衄挫行藏,緩急措置”更是對(duì)草書書寫過(guò)程中鮮明節(jié)奏變化的直觀表述。倪書與項(xiàng)穆的這些論點(diǎn)在對(duì)生命意識(shí)的表現(xiàn)上是可以互證的。

那么按“知人論書”,倪書中的這種強(qiáng)烈的生命律動(dòng)因何而生?我們看倪元璐在明末政壇上的經(jīng)歷:崇禎雖然一上臺(tái)就扳倒了魏忠賢及其黨羽,但閹寺遺毒未燼,最初沒(méi)有敢為東林士人翻案的大臣。然倪元璐卻帶頭上疏,仗義執(zhí)言,與“魏黨”余徒抗?fàn)帯J贩Q:“自元璐疏出,清議漸明,而善類亦稍登進(jìn)矣。”[4]到了崇禎十五年(1642)清軍圍京,朝廷向天下發(fā)布勤王詔,倪又毅然毀家紓難,募數(shù)百壯士急赴北京。又挺身入朝向崇禎帝獻(xiàn)御敵之策,并升戶部尚書。兩年后李自成農(nóng)民軍又攻破北京,城陷之日倪整衣冠向皇宮方向叩拜,曰:“以死謝國(guó),乃分內(nèi)之事。死后勿葬,必暴我尸于外,聊表內(nèi)心之哀痛。”[5]遂自縊而亡……此“殉明”之舉,可謂其一生最為悲壯的一筆,更使其人、其書獲得了舉世的空前稱道。從中的確可以看出他剛直忠厚的個(gè)性氣質(zhì),而此也正是他書法凝瀝激越風(fēng)格的內(nèi)在因素,是其書法審美意識(shí)的心理依據(jù)。項(xiàng)穆在其《書法雅言·辨體》中說(shuō):“夫人靈于萬(wàn)物,心主于百骸。故心之所發(fā),蘊(yùn)之為道德,顯之為經(jīng)綸,樹之為勛猷,立之為節(jié)操,宣之為文章,運(yùn)之為字跡。”[6]項(xiàng)穆這里從儒家思想出發(fā),把書法推到“同流天地,翼衛(wèi)教經(jīng)”的地位,認(rèn)為它可“發(fā)天地之玄微,宣道義之蘊(yùn)奧,繼往圣之絕學(xué),開后覺(jué)之良心”;書法是人格的表現(xiàn),“心之所發(fā)”,“運(yùn)之為字跡”,“人品既殊,性情各異,筆勢(shì)所運(yùn),邪正自形”[7]。因此,倪元璐的書法可謂是其道德節(jié)操的感性顯現(xiàn)。

關(guān)于書法習(xí)學(xué),項(xiàng)穆強(qiáng)調(diào)了內(nèi)心修養(yǎng),即在習(xí)書之初便須鑒于精神與形式相互滲透而因勢(shì)利導(dǎo)。近代徐悲鴻在《積玉橋字題跋》中也說(shuō):“書之美在德、在情,惟形用以達(dá)德。形自,疏密、粗細(xì)、長(zhǎng)短,而以使轉(zhuǎn)宣其情。”[8]倪最初任翰林院庶吉士,與黃道周、王鐸關(guān)系親密,曾被時(shí)人共稱為“三株樹”或“三狂人”。三人相約習(xí)書,黃學(xué)鍾繇,王學(xué)王獻(xiàn)之,倪則學(xué)顏真卿。不僅如此,倪還在精研顏書的同時(shí)兼習(xí)蘇子瞻。現(xiàn)在從倪書的整體風(fēng)格看,能肯定其確是繼承了顏、蘇二人下筆沉實(shí)、結(jié)體端穩(wěn)的優(yōu)勢(shì)特征,集兩家之所長(zhǎng)。其稍晚些的橫卷、冊(cè)頁(yè)和小字尺牘在轉(zhuǎn)折提頓、體勢(shì)欹斜、布局緊密方面尤與蘇字意韻頗為相似。雖說(shuō)倪、黃、王最初為天啟二年關(guān)系要好的進(jìn)士同年,但后來(lái)三人卻走上了兩條不同的路,而令人驚奇的是“字的體制也截然兩路。說(shuō)藝術(shù)是人性的流露,引他們?nèi)俗隼樱偾‘?dāng)沒(méi)有了”[9]。概括地說(shuō),在明末書壇,倪、黃二人書法皆可謂之“奇崛”:筆鋒轉(zhuǎn)運(yùn)有力,沉郁澀拙;點(diǎn)畫支離詭異,風(fēng)骨凌厲;結(jié)體欹斜險(xiǎn)峻,奇?zhèn)ザ嘧恕I趁虾O壬舱f(shuō):“倪元璐的字,用筆和黃道周方法相同,比較的有鋒稜,有色澤。”[10]若考二人平素為學(xué),則都崇尚氣概節(jié)操;觀兩人日常為人,形跡性格亦頗接近。故而剛直嚴(yán)正之氣常溢于其書作之間,此氣和憑“妍媚”取勝的趙孟、王鐸之書風(fēng)自是迥異。另外,二人還皆精于繪畫,謝堃《書畫所見錄》云:“書畫乃其余事,嘗與黃道周合璧書畫,人爭(zhēng)寶之,世稱倪黃。”[11]但“黃道周字的功力較深,畫的功力少些;倪元璐剛反一個(gè)面。所以倪字沒(méi)有像黃字那樣規(guī)模之大”[12]。

前文提到,倪學(xué)書曾師顏真卿和蘇東坡。清人吳德旋在其《初月樓論書隨筆》中說(shuō):“明人中學(xué)魯公者無(wú)過(guò)倪文正。”[13]倪在政局糜爛和時(shí)勢(shì)頹危之下,仍以其剛直嚴(yán)正,堅(jiān)定而無(wú)望地?fù)?dān)負(fù)起明末士人忠君報(bào)國(guó)的重壓,滿腔抱負(fù)、襟懷、情感只能寄意于書道,流淌于筆端。試看其成長(zhǎng)歷程,倪本自幼聰穎,頗具詩(shī)文天賦。五歲學(xué)“毛詩(shī)”過(guò)目不忘;其父隨機(jī)命作對(duì)聯(lián),他不假思索應(yīng)聲立就;十七歲考試郡縣第一;十九歲寫扇面得陳繼儒激賞,譽(yù)之仙才。初入仕途他又即表現(xiàn)出強(qiáng)硬氣節(jié)。天啟七年(1627)甫一主考江西鄉(xiāng)試時(shí)便敢出考題譏諷“魏黨”禍國(guó)殃民,幾陷牢獄,后崇禎即位才得免禍。觀其《戊辰春》五言律詩(shī)十首,盡是因當(dāng)時(shí)朝政有感而發(fā)的直諫之言。該詩(shī)冊(cè)點(diǎn)畫勁健爽利,字形緊密峻峭,其書風(fēng)格漸露,乃崇禎前期之作。倪在對(duì)抗“魏黨”中贏得了名望,使崇禎欲重用之,但又因此遭朝中同僚排擠中傷,最終被罷歸。隨后,對(duì)朝政仕途失望的他只得在書法中尋找情感與藝術(shù)的慰藉。而在藝術(shù)世界中,現(xiàn)實(shí)抑制往往會(huì)催化某些以內(nèi)在生命體悟與創(chuàng)造為內(nèi)核的藝術(shù)形式宣泄。倪在書法世界中選擇顏魯公和蘇子瞻并非無(wú)故,無(wú)論是藝術(shù)的傾慕還是精神的契合,對(duì)于倪自身而言卻都足令其欣慰。文字的臨摹習(xí)學(xué)使之對(duì)顏、蘇的人格精神體悟越來(lái)越深刻,而顏之剛凜、蘇之豁達(dá)也日益融入了倪的筆下。進(jìn)而倪之天資、學(xué)養(yǎng)、襟懷漸不為成法所拘,觸類旁通,強(qiáng)烈而獨(dú)特的個(gè)人風(fēng)格始成。尤其是對(duì)于顏魯公,倪之壯烈“殉節(jié)”不僅是魯公氣節(jié)在明末的重演,倪還在書法“學(xué)顏”上用力最深。如其在重陽(yáng)病體方愈,友人來(lái)訪時(shí)所作的紙本《行書七律詩(shī)軸》,點(diǎn)畫奇崛而不失穩(wěn)健,運(yùn)筆頓挫而富有神采;筆勢(shì)沉郁,章法謹(jǐn)嚴(yán),與一般偏痛快的行草書風(fēng)相異。“學(xué)顏”使倪自絕于“妍媚”的時(shí)風(fēng),這一點(diǎn)真是與比其稍早的紹興同鄉(xiāng)徐渭“心有戚戚”。徐渭也鄙棄干凈漂亮之書,反對(duì)書如枯柴蒸餅,“筆態(tài)入凈媚,天下無(wú)書矣”[14]正是他所言。

另外還有一點(diǎn),在與黃道周的交往中,黃的書法美學(xué)觀在倪這里也有顯現(xiàn)。黃在《與倪鴻寶論書》中言:“書字,自以遒媚為宗。加之渾深,不墜佻靡,便足上流矣。衛(wèi)夫人稱右軍書亦云‘洞精筆勢(shì),遒媚逼人’。”[15]“遒媚”這里顯然不同于徐渭所反對(duì)的“凈媚”,也并非一種具體風(fēng)格,而是一種書法創(chuàng)作的原理。“遒”乃指力度、功夫、氣勢(shì),以此為基礎(chǔ),書法里的字在本質(zhì)上作為生命意識(shí)對(duì)象化的書法形象,而生命形象又必然講求生命的神采,于是這才有了“媚”的要求,“媚”在此是一種內(nèi)秀,外顯而為“魅”。至于“渾深”,則是在“遒媚”之上更高一級(jí)的書法審美理想。以“渾深”為大美,是書者作為儒家士人與學(xué)人的人格品性的寄托與表征。中華民族精神向來(lái)鄙棄輕浮淺德之人,非常注重人格精神的敦厚內(nèi)涵,倡導(dǎo)“厚德載物”,見之于書道,就是決不以輕靡之態(tài)為美。[16]這種書法美學(xué)觀至今仍有深刻影響。倪的書法藝術(shù)實(shí)踐恰很好地回應(yīng)了黃的這一觀點(diǎn)。觀倪晚年書作,由中年時(shí)頓挫峻峭、激越跳蕩、收放分明的凌厲一變而為拙勁從容、圓轉(zhuǎn)敦實(shí)、字距綿密而行間疏闊的凝瀝風(fēng)貌。如其《山行即事五言詩(shī)軸》,粗看仍點(diǎn)畫飛動(dòng)墨色參差,然書寫時(shí)的跳蕩顯著減少且趨于平暢,轉(zhuǎn)筆也不甚險(xiǎn)峻而多為圓轉(zhuǎn),此乃其晚期作品。與前期書作相比,其運(yùn)筆更加?jì)故炻室猓轁?rùn)轉(zhuǎn)換與虛實(shí)變化更顯自然,整體氣韻也更為貫通。這些增益性靈的效果都呈現(xiàn)出倪元璐書法更為完善的審美意識(shí)與精神魅力。

二、“群籟雖參差,適我無(wú)非新”的藝術(shù)創(chuàng)造精神

一般認(rèn)為,有明近三百年雖說(shuō)產(chǎn)生了一些像“吳門書派”“明末四家”這樣頗有造詣的書家,但就整個(gè)書壇發(fā)展而言,卻沒(méi)有特別耀眼奪目的突破和創(chuàng)新。近代丁文雋在其《書法精論》中就總結(jié)道:“有明一代操觚談藝者,率皆剽竊摹擬,無(wú)何創(chuàng)制。”[17]事實(shí)上,到了晚明,書壇曾一時(shí)呈現(xiàn)出了紛繁復(fù)雜的局面,也有過(guò)短暫的批判思潮,書作里一度傾向側(cè)鋒取勢(shì),縱橫涂抹,以獲取滿紙煙云、震蕩不已的視效。倪元璐正是這少數(shù)反叛僵死書風(fēng)、求新求變書家的突出代表,其藝術(shù)創(chuàng)造精神用王羲之語(yǔ)概括就是“群籟雖參差,適我無(wú)非新”。這個(gè)求新求變的過(guò)程也伴隨著其藝術(shù)情趣的升發(fā)與個(gè)人性情的張揚(yáng)。

前文已述,倪元璐多從顏真卿、蘇東坡處殷探書道。黃道周在其《書秦華玉鐫諸楷法后》亦曾言:“同年中倪鴻寶筆法探古,遂能兼撮子瞻、逸少之長(zhǎng),如劍客龍?zhí)欤瑫r(shí)成花女,要非時(shí)妝所貌,過(guò)數(shù)十年亦與王、蘇并寶當(dāng)世,但恐鄙屑不為之耳。”[18]這里,黃道周又將王羲之視為了倪筆意的另一重取法來(lái)源。這也恰恰說(shuō)明了,倪一方面承繼了前代優(yōu)良傳統(tǒng),另一方面更致力于求變出新,縱然承古,也寓靈活通變于其中。觀其《金山詩(shī)軸》《杜牧詩(shī)軸》《祝壽詩(shī)軸》等書作,取右軍、魯公、子瞻之所長(zhǎng),只略存筆意遺韻,而在結(jié)字、章法層面已然另辟門庭。細(xì)述之,倪書取益王字,但能于隨用中自然生發(fā)出圓筆,突破了王書原有方筆居多之格局;習(xí)法顏?zhàn)郑挚蓪⑷唷⒉痢⒖使P、飛白等技法有機(jī)融入,未僅止步于善取其“屋漏痕”筆意之境;用力蘇字,卻更凝舉出了自家狹長(zhǎng)偏瘦的結(jié)字,而不同于蘇書結(jié)字扁平略肥之風(fēng)格。由是,倪書方呈現(xiàn)了出新出眾的面貌。還需指出的是,對(duì)于這里說(shuō)到的“屋漏痕”,后世學(xué)者往往理解各異,這里姑取比倪略早、同為浙籍書家的豐坊在其《書訣》中的解釋加以說(shuō)明。按其說(shuō)法,所謂“屋漏痕”,形態(tài)常是“無(wú)垂不縮,無(wú)往不收,則如屋漏痕。言不露圭角也”[19]。豐坊的觀點(diǎn)顯示,它極可能是一種運(yùn)筆方法與書寫所欲達(dá)至的藝術(shù)效果。但就實(shí)際而言,操作起這種筆法來(lái)即使沒(méi)有太高的難度,能否真正達(dá)到“屋漏痕”至高的藝術(shù)境地還值得細(xì)究別論。不過(guò),殊為可表的是,一種自覺(jué)的藝術(shù)期許和審美追求已然見之于倪的書寫過(guò)程中了。與之同時(shí)代的另一位書家王思任,則以“刺菱翻筋斗”[20]來(lái)生動(dòng)地形容倪書,此語(yǔ)乃是極言其字給人演靜為動(dòng)、遍布棱峭和富于靈動(dòng)的觀感,足可稱一種完美熔鑄了單字美與整體美的動(dòng)態(tài)美。倪元璐之子倪后瞻,曾從黃道周學(xué)書,其評(píng)說(shuō)其父書法也頗為精當(dāng),觀點(diǎn)獨(dú)樹一幟:“倪鴻寶書,一筆不肯學(xué)古人,只欲自出新意,鋒棱四露,仄逼復(fù)疊,見者驚叫奇絕。方之歷代書家,真天開叢蠶一線矣。”[21]觀之此言,不能不說(shuō)是道盡了倪之書法的創(chuàng)新精神與承啟意義。

這樣看來(lái),善學(xué)善變正是倪形成自我獨(dú)特書風(fēng)的重要原因。事實(shí)上,除此以外,還需強(qiáng)調(diào)一個(gè)不容忽略的因素:即同時(shí)代書家的影響。倪、黃二人在翰林院相約習(xí)書時(shí),張瑞圖,這位長(zhǎng)倪二十余歲、稍早的前輩已然有了較為顯赫的書名。張書尤以個(gè)性強(qiáng)烈、特色鮮明而著稱,倪、黃等輩全然回避顯然是不可能的。倪書結(jié)體、章法的面目與張相類之處較多,然仔細(xì)審視,二人用筆上又各有其道:張書用方筆頗多,倪書則方、圓并舉,而略偏用圓筆;張書為追求峻峭而多鋪毫翻轉(zhuǎn),倪書則為增持凝重而常裹毫絞轉(zhuǎn)。倪元璐能夠效前賢而脫穎,并最終成為明末書壇變革的弄潮兒,或許正是得益于其借鑒、創(chuàng)新并舉不廢的書藝精神。[22]這一點(diǎn),不少學(xué)者在研究倪書時(shí)往往多有忽視。

稍年長(zhǎng)于倪的項(xiàng)穆,曾在其《書法雅言·規(guī)矩》中言:“書不入晉,固非上流;法不宗王,詎稱逸品?”[23]他對(duì)所謂的書法“正統(tǒng)”予以大力標(biāo)榜,賦予“書圣”王羲之“道”的意涵色彩,甚至可與孔子作等量齊觀,但對(duì)蘇軾、米芾極為排斥,更提出后世書家若發(fā)揚(yáng)了書圣的某一方面便可有所成就。項(xiàng)穆之論,乃是元人書法美學(xué)“盡斥宋書,佞崇晉唐”的遺聲余韻,是萬(wàn)歷前后書法思想的一種典型體現(xiàn)。那么就此而言,我們可以這樣認(rèn)為,倪的書法實(shí)踐恰恰是對(duì)前者的有力反駁。研讀倪后期作品不難獲知,其書筆意多現(xiàn)拙勁之態(tài),可能已然受到了漸起于明末之尊碑意識(shí)的影響,后者常常“以帖為基,以碑為輔,帖中含碑”,在一定程度上是對(duì)王書帖學(xué)傳統(tǒng)的疏離與反叛。這樣一來(lái),可以說(shuō),明代書法的壯美特質(zhì)在倪書里得到了幾分強(qiáng)化。工巧、精致與含蓄的美,并非倪書的一貫追求;技法的精細(xì)與純粹,亦不為元璐所癡迷。而神采與精神,才是其真正傾心的所在,這也正是“拙”的應(yīng)有之義。有了尚質(zhì)與尚意雙重特征的加持,倪書“大巧若拙”之美才愈發(fā)得以揮灑展現(xiàn),這種美與前文黃道周所言的“遒媚”與“渾深”事實(shí)上也氣韻相通。如若再考慮到倪特殊的人生境遇,那種內(nèi)心之壓抑、矛盾、痛苦,更被其于筆端集中宣泄而出,加上其本身又長(zhǎng)期熏染于儒家思想,“忠義之氣”便自然臨于筆墨,其“拙”更是美得殊為強(qiáng)烈而淋漓。

求新求變的確是倪為明末書壇所平添的一抹亮色,后世亦不乏書家對(duì)其書法展現(xiàn)的美學(xué)形態(tài)奉以高譽(yù)。晚清的康有為對(duì)倪書評(píng)價(jià)便是如此。他在《廣藝舟雙楫》中說(shuō):“明人無(wú)不能行書者,倪鴻寶新理異態(tài)尤多。”[24]古人在評(píng)書時(shí)是罕用“異態(tài)”之語(yǔ)作為贊譽(yù)的,此前,蘇軾以“異態(tài)生動(dòng),號(hào)稱神逸”來(lái)贊張旭草書。康氏這里提到了“新”與“異”,其用意是為了說(shuō)明,倪書不同于常見的帖學(xué)書法,更異于一般的明人書作。誠(chéng)如前文所述,倪書源出于帖學(xué),然透過(guò)其樸茂拙勁的風(fēng)貌,使人又可隱約感受到一種饒有韻味的碑學(xué)書風(fēng)。由是,倪書恰憑借其激越凝瀝又樸茂拙勁的特征,迸發(fā)出奔放豪邁的氣息,完成了對(duì)自我書作形、意、氣的有機(jī)整合,超越了整個(gè)朝代的一般風(fēng)格,在明末別開生面,拓展出一個(gè)甚為磅礴闊大的書法美學(xué)新境界,使明代書法在王朝末期產(chǎn)生了一次華麗轉(zhuǎn)身,在普天皇土奏響一脈異音。細(xì)讀其墨跡可以發(fā)現(xiàn),他的字在結(jié)體上常高抬右角,欹斜險(xiǎn)峻交錯(cuò)之勢(shì)畢現(xiàn);在墨色上多用表征典型的渴筆,枯潤(rùn)疊加,進(jìn)一步豐富了層次感。試觀其《一城春雨萬(wàn)家煙七言詩(shī)軸》,此作系倪書日益成熟的代表作品,突出了渴墨的運(yùn)用,又很注重干濕交替,很自然地將“潤(rùn)”穿插入“枯”之中,如此二者便相得益彰,于不經(jīng)意間就使書作墨色層次的表現(xiàn)幅域得到了拉伸、延展。在視覺(jué)效果上凝瀝而不凝滯,給人的觀賞感受便自然是剛勁暢達(dá)、意氣風(fēng)發(fā)了。倪此書在視效美感上之所以極為突出,在明末幾位行草大家中具備頗高的辨識(shí)度,正是在于其自覺(jué)新變的用墨追求,并兼他恣意拙勁的用筆技法功夫,其作品亦愈發(fā)有種寓古雅于險(xiǎn)峭之中的神韻。由另一種角度講,這也對(duì)碑、帖學(xué)范疇單一平面的爭(zhēng)議不動(dòng)聲色地進(jìn)行了懸置,進(jìn)而加以超越。其書獨(dú)舉風(fēng)標(biāo),“下筆磊落無(wú)俗氣”,是在所學(xué)中融入自我創(chuàng)造的結(jié)晶。如此說(shuō)來(lái),后人對(duì)他“筆奇、字奇、格奇”之“三奇”,以及“勢(shì)足、意足、韻足”之“三足”的至高贊譽(yù),確乎令之名副其實(shí)。現(xiàn)已無(wú)法確證此十二字贊譽(yù)出于何時(shí)何處,但經(jīng)后世人競(jìng)相傳,是論亦不失公允,幾成不刊之論。“靈秀神妙,行草尤極超逸”[25],是清人秦祖永在《桐陰論畫》中品鑒倪書之語(yǔ)。“神妙”“超逸”乃指神妙兼得、超乎逸品之上,此論暗示了世間書家少有能匹元璐者,褒譽(yù)不可謂不高。事實(shí)上,如此巔峰高度,倪自難達(dá)到,褒贊固然有虛夸的成分,但今人倘若以中肯的態(tài)度來(lái)看,倪書融通古今的源動(dòng)力當(dāng)是其濃郁的藝術(shù)創(chuàng)造精神,其人確實(shí)在一定程度上開創(chuàng)了雖鋒芒外曜而筋骨內(nèi)涵,于婉麗之內(nèi)行清勁,于婀娜之中寓剛健的嶄新書風(fēng)。其字如其為人,勁力蘊(yùn)藉,卻鋒棱外露;氣度寬博,又結(jié)體遒密。奇?zhèn)s不怪誕,張揚(yáng)而不矯飾。憑借如是非凡的氣質(zhì),他為晚明書壇注入了一股富有生命力的強(qiáng)勁新風(fēng)。[26]他以俊爽奇崛一變董其昌、邢侗等人的華美秀勁格調(diào),創(chuàng)造了具有強(qiáng)烈個(gè)性的書藝,極大地沖擊了明末柔媚的書風(fēng),遂使后來(lái)民國(guó)時(shí)潘天壽、來(lái)楚生等人對(duì)之皆頂禮摹學(xué),深刻地影響了清末民初的書壇。

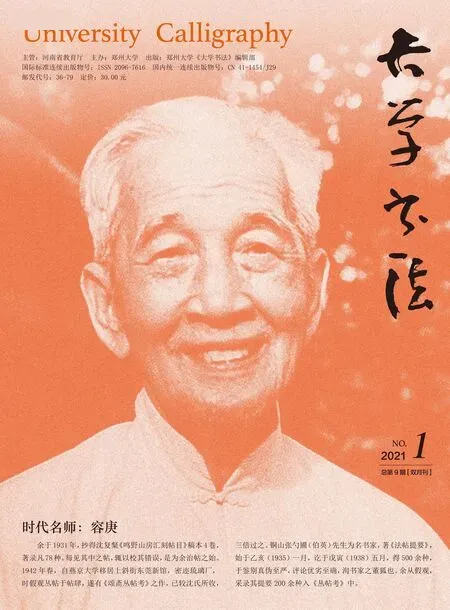

倪元璐 行書《把酒漫成》詩(shī)軸 美國(guó)弗利爾美術(shù)館藏

三、返本皈真——晚明時(shí)代大環(huán)境下的審美轉(zhuǎn)換和審美博弈

晚明時(shí)期在中國(guó)文化史上有其頗受矚目的特殊性:一方面政治糜爛、社會(huì)腐化,各種矛盾顯現(xiàn)并激化,國(guó)勢(shì)日頹;另一方面文人士大夫思想頗為開放、行為格外活躍,追求個(gè)性解放思潮風(fēng)行一時(shí),尤其在文學(xué)藝術(shù)領(lǐng)域出現(xiàn)了一些前所未有的嶄新局面。書壇在這一時(shí)期先后涌現(xiàn)出徐渭、張瑞圖、倪元璐、黃道周等人,都是以鮮明而獨(dú)特的個(gè)性風(fēng)格而飲譽(yù)墨林。其書法風(fēng)尚共同被稱之為“晚明書風(fēng)”,代表了明代激越奔放、雄渾蒼涼的另一種書法美學(xué)精神,更是整個(gè)中國(guó)書法史上“返本皈真”的一道奇光異彩。倪元璐則是此時(shí)代大環(huán)境下書法美學(xué)的一個(gè)典型人物,他以書法書寫本我真性,無(wú)論是自然展現(xiàn)極富性靈的人格與生命意識(shí),抑或是著力求新求變進(jìn)行書法藝術(shù)創(chuàng)造,倪皆可謂在堅(jiān)韌卓絕的審美博弈中完成了這樣一場(chǎng)審美轉(zhuǎn)換。伴隨這一宏大背景及具體過(guò)程,其清恪磊落之人格氣節(jié)、凝瀝拙勁之書道風(fēng)骨以及諸般美學(xué)精神,都贏得了后世書者特別的崇敬與激賞。

通常認(rèn)為,從民族文化思想、美學(xué)思想的發(fā)展?fàn)顩r看晚明時(shí)代,其既可稱作是古典美學(xué)的總結(jié)期,又可稱作是新美學(xué)思想的滋生期。書法方面,明人以唐轉(zhuǎn)晉進(jìn)而崇王,譽(yù)王書之美無(wú)以復(fù)加。如第二部分所述項(xiàng)穆以王書為正統(tǒng),奉其為圭臬即是典型觀點(diǎn)。即便如此,到明末放眼宇內(nèi)卻始終沒(méi)有產(chǎn)生“本朝右軍”。與此同時(shí),其他文學(xué)藝術(shù)領(lǐng)域的美學(xué)新象卻仍在潛滋暗長(zhǎng),間接也自然對(duì)書學(xué)產(chǎn)生了無(wú)可避免的影響,給書家們帶來(lái)了新的美學(xué)啟發(fā)與思考,進(jìn)而迫使之反思自身的書法創(chuàng)作實(shí)踐與規(guī)律。當(dāng)然,這并不會(huì)帶來(lái)書家創(chuàng)作理念的自覺(jué)轉(zhuǎn)變,也并非全是對(duì)其他藝術(shù)領(lǐng)域直接經(jīng)驗(yàn)的照搬。書法藝術(shù)不同于直接反映現(xiàn)實(shí)的文學(xué)藝術(shù),它無(wú)法將現(xiàn)實(shí)中生活、思想、感情的變化隨時(shí)隨地見之于作品。我們不可能直接從點(diǎn)畫、結(jié)體、運(yùn)筆、章法等方面讀出其思想性與審美觀,但若依根本而言,“書以養(yǎng)氣”的書道傳統(tǒng)向來(lái)倡導(dǎo)書法是涵養(yǎng)情性氣格的形式。只不過(guò),在這一根本形式下,每位書家的支點(diǎn)、程度、效果各有差異。由此反觀倪元璐,通過(guò)前兩部分的敘述可以說(shuō),這些時(shí)代特征與書學(xué)特質(zhì)已經(jīng)在倪的書學(xué)實(shí)踐那里得到了集中而典型的展現(xiàn)。

再來(lái)看項(xiàng)穆《書法雅言·神化》中的一段話:“書之為言,散也、舒也、意也、如也。欲書必舒散懷抱,至于如意所愿,斯可稱神。書不變化,匪足語(yǔ)神也。所謂神化者,豈復(fù)有外于規(guī)矩哉?規(guī)矩入巧,乃名神化,故不滯不執(zhí),有圓通之妙焉。況大造之玄功,宣泄于文字,神化也者,即天機(jī)自發(fā),氣韻生動(dòng)之謂也。”[27]“散、舒、意、如”其實(shí)正是對(duì)書法普遍美學(xué)特征的高度概括,恰恰因?yàn)闀▌?chuàng)作“散”主體之懷、“舒”主體之情、發(fā)主體之“意”、“如”主體之愿,書寫者才能實(shí)現(xiàn)極盡變化、從心所欲又不逾矩的藝術(shù)可能。繼而還要善變常法,以無(wú)法為至法。如此方能體味到“疏瀹五藏、澡雪精神”,天人合一、高妙至臻的“神化”美學(xué)境界。就倪元璐而言,得心應(yīng)手的翰墨揮灑是其主體精神境界的顯現(xiàn),雖有新變而不廢真淳,在書寫中宣泄了壓抑、矛盾、痛苦,升華了抱負(fù)、襟懷、忠義,完成了藝術(shù)創(chuàng)造與人格生命的雙重自我確認(rèn)。誠(chéng)如朱良志先生所言:“我手寫我口,我藝吐我心,發(fā)我之肺腑,吐我之肝膽。”[28]前面也提到,倪并未在書學(xué)上傾注太多精力。但即使如此,我們還是隱約可見他的確在書道中處理好了藝術(shù)技法與展現(xiàn)真實(shí)自我性情氣質(zhì)的關(guān)系。這一點(diǎn),項(xiàng)穆在他的《書法雅言》中曾以“正奇”關(guān)系為喻,對(duì)這一問(wèn)題進(jìn)行了解釋:“書法要旨,有正與奇。所謂正者,偃仰頓挫,揭按照應(yīng),筋骨威儀,確有節(jié)制是也。所謂奇者,參差起復(fù),騰凌射空,風(fēng)情姿態(tài),巧妙多端是也。奇即連于正之內(nèi),正即列于奇之中。正而無(wú)奇,雖莊嚴(yán)沉實(shí),恒樸厚而少文。奇而弗正,雖雄爽飛妍,多譎厲而乏雅。奈夫賞鑒之家,每指毫端弩奮之巧,不悟規(guī)矩法度之逾。臨池之士,每炫技于形勢(shì)猛誕之微,不求工于性情骨氣之妙。不猶輕道德而重功利,退忠直而進(jìn)奸雄也?”[29]以此為基礎(chǔ),項(xiàng)穆又在《心相》中舉出正反實(shí)例將此宏旨予以升華:“至于褚遂良之遒勁,顏真卿之端厚,柳公權(quán)之莊嚴(yán),雖于書法,少容夷俊逸之妙,要皆忠義直亮之人也。若夫趙孟之書,溫潤(rùn)閑雅,似接右軍正脈之傳,妍媚纖柔,殊乏大節(jié)不奪之氣。所以天水之裔,甘心仇敵之祿也。”[30]豈獨(dú)褚、顏、柳,倪元璐亦然!

再略作延伸。常言道,書畫相通。誠(chéng)然,倪除精擅書法外也兼善繪畫,且其書畫之審美精神一脈貫通。其存世畫作以簡(jiǎn)筆山水及松竹文石為主,風(fēng)格多簡(jiǎn)遠(yuǎn)清新、意味深長(zhǎng),所配識(shí)語(yǔ)也往往簡(jiǎn)潔凝練。觀其所畫山水,山皆險(xiǎn)峭,林多蒼莽,水亦不甚柔媚。后世多以“不屑描頭畫角,以取媚于人”評(píng)之。清人陶元藻曾說(shuō):“倪、徐二家畫亦然。蓋倪以雄深高渾見魄力,徐以蕭疏古淡見風(fēng)神。廊廟山林,原不容并列,況倪有忠義之氣,流露毫端,去人自遠(yuǎn)。”[31]如倪最有名的《書畫合璧卷》,即使一塊普通的石頭,在其筆下也被刻畫出起伏、明暗變化的藝術(shù)效果,峭拔硬挺、渾厚有力,足可以小見大。這類畫作不僅代表了倪的審美追求與習(xí)慣樣式,同時(shí)更是作者清恪磊落、卓然不群人格精神的生動(dòng)寫照。同時(shí),這種繪畫中的美學(xué)追求也對(duì)其書法有著不易為人發(fā)覺(jué)的影響,即倪仿佛試圖以自身的靈動(dòng)和生機(jī)來(lái)激活藝術(shù)通感。我們能夠注意到,倪書往往不在每字的大小上施以藝術(shù)變換效果,不追求所謂的“大珠小珠落玉盤”格調(diào),而是以字字聯(lián)動(dòng)使之在紙面上充滿性靈的動(dòng)感。有蓄勢(shì),有噴薄;時(shí)而頓挫深沉,時(shí)而逸興遄飛。總之是一團(tuán)生氣在其內(nèi)部流轉(zhuǎn)回環(huán),往來(lái)間顯示出“龍銜寶蓋承朝日,鳳吐流蘇帶晚霞”的交疊之美,一如孫過(guò)庭所言“象八音之迭起”。這一點(diǎn)正表現(xiàn)出了傳統(tǒng)書法以其美術(shù)與音樂(lè)內(nèi)質(zhì)展示生命意趣的取韻特征。由形到勢(shì),皆營(yíng)造了一種具有動(dòng)感的張力存在;再由勢(shì)到韻,不斷催動(dòng)生命意趣的滋長(zhǎng)。倪在明末此際審美博弈中迸發(fā)出的或許就是中國(guó)書法生命精神的最高體現(xiàn)。

應(yīng)該指出的是,盡管書法造詣和贊譽(yù)都達(dá)到了相當(dāng)?shù)母叨龋诿髂┚哂絮r明獨(dú)特個(gè)性風(fēng)格的書家群體中,倪又是相對(duì)特殊的藝術(shù)存在。他對(duì)書法并未因耽迷而傾注太多精力,相比其他更為純粹當(dāng)行的書家,倪則把主要精力投入到日常為官施政與建言立德方面,這一點(diǎn)大異時(shí)趣。但在為數(shù)不算眾多的傳世作品中,我們又看到了其在筆墨背后那一番堅(jiān)韌卓絕的審美博弈。昔言“書初無(wú)意于佳乃佳”,果其然乎?

注釋:

[1]徐利明.中國(guó)書法風(fēng)格史[M].鄭州:河南美術(shù)出版社,1997:425—426.

[2][3]項(xiàng)穆.書法雅言[G]//華東師范大學(xué)古籍整理研究室,上海書畫出版社.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,1979:521.

[4][5]張廷玉,等.倪元璐傳[M]//明史:第265卷,第153列傳.北京:中華書局,1974:6835—6841.

[6][7]項(xiàng)穆.書法雅言[G]//華東師范大學(xué)古籍整理研究室,上海書畫出版社.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,1979:515.

[8]徐悲鴻.積玉橋字題跋[M]//陳方既,雷志雄.中國(guó)書法美學(xué)思想史.鄭州:河南美術(shù)出版社,1994:704.

[9][10][12]沙孟海.近三百年的書學(xué)[M]//沙孟海論書叢稿.上海:上海書畫出版社,1987:37.

[11]謝堃.書畫所見錄[M].揚(yáng)州圖書館館藏,清掃葉山房刻本.

[13]吳德旋.初月樓論書隨筆[G]//華東師范大學(xué)古籍整理研究室,上海書畫出版社.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,1979:592.

[14]徐渭.評(píng)字[G]//徐渭集.北京:中華書局,1983:1054.

[15]黃道周.與倪鴻寶論書[G]//黃漳浦集.清道光十年刊刻本.

[16]陳方既,雷志雄.中國(guó)書法美學(xué)思想史[M].鄭州:河南美術(shù)出版社,1994:488—490.

[17]丁文雋.書法精論[M].北京:中國(guó)書店,1983:6.

[18]黃道周.書秦華玉鐫諸楷法后[G]//黃漳浦集.清道光十年刊刻本.

[19]豐坊.書訣[G]//華東師范大學(xué)古籍整理研究室,上海書畫出版社.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,1979:505.

[20]王思任.王季重集[M].杭州:浙江古籍出版社,2012:169.

[21]倪后瞻.書法秘訣通考集注[M].南京:江蘇美術(shù)出版社,2013:81.

[22]王鏞.中國(guó)書法簡(jiǎn)史[M].北京:高等教育出版社,2004:252,253.

[23]項(xiàng)穆.書法雅言[G]//華東師范大學(xué)古籍整理研究室,上海書畫出版社.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,1979:521.

[24]康有為.廣藝舟雙楫[M].上海:上海書畫出版社,2006:186.

[25]秦祖永.桐陰論畫[M].上海:上海古籍出版社,2015:72.

[26]呂金光.晚明尊碑意識(shí)與倪元璐書風(fēng)研究[J].中國(guó)書法,2013(12):76—95.

[27]項(xiàng)穆.書法雅言[G]//華東師范大學(xué)古籍整理研究室,上海書畫出版社.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,1979:529.

[28]朱良志.中國(guó)藝術(shù)的生命精神[M].合肥:安徽教育出版社,1995:416.

[29]項(xiàng)穆.書法雅言[G]//華東師范大學(xué)古籍整理研究室,上海書畫出版社.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,1979:525.

[30]項(xiàng)穆.書法雅言[G]//華東師范大學(xué)古籍整理研究室,上海書畫出版社.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,1979:531—532.

[31]陶元藻.全浙詩(shī)話[M].杭州:浙江古籍出版社,2015:1009.