智慧交通,山東如何先行先試?

□ 李檬

10月14日,習近平總書記在第二屆聯合國全球可持續交通大會開幕式上的重要講話中強調:“要大力發展智慧交通和智慧物流,推動大數據、互聯網、人工智能、區塊鏈等新技術與交通行業深度融合,使人享其行、物暢其流。”

今年7月,我省印發《山東省“十四五”數字強省建設規劃》,其中明確提出推進“智慧交通”建設,提升交通設施整體智慧化水平和運營效率。

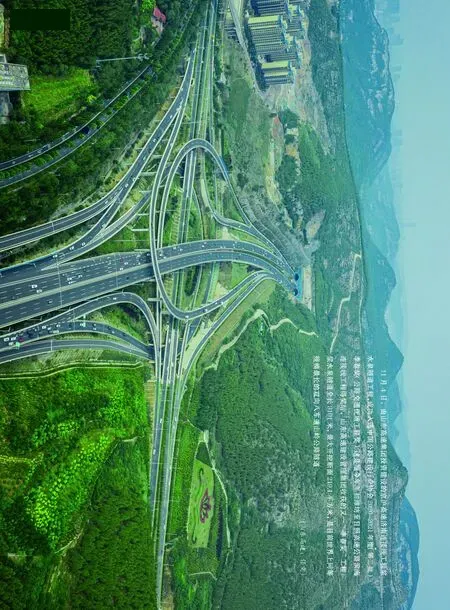

智慧交通是交通強國、交通強省建設的重要內容,也是交通運輸現代化的重要標志。近年來,我省在高速智能網聯測試基地、京臺南段智慧高速、濟青中線智慧高速等智慧交通重點項目上都取得了豐碩的成果。例如,山東高速集團投資建設的京臺高速泰安至棗莊段改擴建工程,融合了5G、大數據、物聯網、北斗定位等前沿技術,是目前我國里程最長、規模最大、應用場景最豐富、設備配置最優、施工組織難度最大的智慧高速公路,建成了全國首個“路網級”智慧高速云控平臺、全國里程最長的開放式車路協同試驗路段和全國首條全向/定向毫米波雷達融合路段,探索出了智慧高速建設的“山東模式”。

可以說,我省目前已初步具備了在智慧交通領域先行先試、走在前列的良好基礎,必須審時度勢、加強謀劃,努力克服政策、技術、商業模式等方面的問題挑戰,牢牢抓住這一重大機遇。

政策先行,明確智慧交通“為什么、是什么”

習近平總書記強調,實施創新驅動發展戰略,必須做好頂層設計。實踐表明,頂層設計是解決高新技術快速變化與傳統產業(包括交通基礎設施建設)較慢變化之間矛盾的鑰匙,也是智慧交通建設的關鍵。然而,在我省智慧交通建設過程中,仍存在目標路徑不協調的問題。

從國家層面看,智慧交通建設的政策方向是明確的,目標是清晰的。但是,在從國家到行業、區域、企業的逐級細化過程中,往往會出現一定程度的效能遞減,從而容易導致層級間出現目標錯配,在智慧交通“為什么、是什么”的問題上難以達成共識。由于中層設計不到位,概念模型沒有細化,邏輯模型欠缺,使得上層目標要求在下層實施時缺乏可靠依據。

對于這一行業難題,雖然在細節層面仍有待業界深入探討,但在宏觀層面,必須回歸交通建設的初心和使命,也即把為人民群眾解決實際問題作為出發點和落腳點,才能找到答案。習近平總書記強調“交通是經濟的脈絡和文明的紐帶”,并將“人民滿意”作為交通建設的發展目的,這就為智慧交通建設指出了明確的方向。

因此,智慧交通建設必須把為人民群眾解決實際問題作為出發點和落腳點,遵循“需求引導、問題引導”的原則,在實施路徑和項目選擇上破除模仿和抄襲,根據需求和經濟規律,實事求是地部署有關的建設內容,以改善運營、提高安全性、提升路網承載率為目標,將“路的作用得到最大發揮”放在制定政策的首要位置。

具體說來,從科技系統構建方面來看,應充分利用實用、有效果的技術,把現有系統互通融合,發揮聚合效應,而不是盲目追求“高大上”的技術,重新建構一套智慧交通的科技系統。從建設、運營方面來看,應充分結合既有的應用基礎,從客戶實際需要出發,倒推未來全路網的設計方案,科學合理地規劃建設和運營成本。

需求牽引,實現技術“彎道超車”

習近平總書記強調,交通建設必須堅持創新驅動,增強發展動能。在智慧交通建設中,無論是實現“聰明的路”還是“智慧的車”,都離不開加載先進技術的工作設備。新技術與交通行業的深度融合,是智慧交通的堅實基礎。

目前,我國在智慧交通領域的許多關鍵核心技術仍存在“卡脖子”問題。例如,在智慧高速領域,芯片、模組等技術掌握在外國手中,關鍵核心算法尚未有效突破;設備能力不足,高動態環境下的“視覺、聽覺、觸覺”等單項能力及協同能力尚不能滿足需求;采購、建設成本高,每年維護、能耗等成本居高不下等問題突出。

但是,應該看到,我省智慧交通建設也有著長期的技術積累,如能充分發揮龐大運輸需求背后的技術牽引力,也能夠探索出獨特的發展路徑,實現“彎道超車”。例如,我省高速公路信息化多年積累的數據,可以通過加強數據挖掘和融合應用,構建基礎設施、載運工具、通行環境有效互聯的交通控制平臺,提升運營管理效率和風險防控能力。又如,我省高速公路多年的機電工程基礎,可以根據具體需求進行技術改造,針對局部場景開展安全服務應用,提升公眾服務能力和用戶體驗。

在這個過程中,應妥善處理好基礎性與功能性的辯證關系。智慧交通建設的重中之重,是建設具有承載各種功能、以信息網絡為代表的信息基礎設施。充分應用感知、通信、云計算、大數據等先進技術,首先要具有應用這些先進技術的支撐基礎和承載平臺,這方面的基礎打好了,才能在其之上實現技術應用和功能。

所以,在實際建設過程中,應以基礎性的建設為導向,在此基礎上考慮基于具體功能實現的相關設施建設。從技術路徑上看,要在基礎設施運行狀態長期監測、全天候通行保障、全息感知、車路協同等方面持續開展技術攻關,從基礎設施數字化入手,構建全要素、全周期、全業務的交通基礎設施數字化體系。

數據為本,提供高效精準的智慧化服務

習近平總書記指出:“人民對美好生活的向往,就是我們的奮斗目標。”我省在推進智慧交通建設中,只有牢記這一奮斗目標,緊緊圍繞人民群眾的實際需求,才能有的放矢,探索出長久可行的商業模式。

當前,交通基礎設施建設方、設備供應商、平臺服務商都未在智慧交通領域形成比較成熟的商業模式。同時,交通、通信、汽車三大產業跨界融合雖然持續推進,也受到社會各方面高度關注,但截至目前,成效仍不夠顯著。另外,智慧交通在運營、維護等方面應如何充分調動各方面的積極性,也亟待明確。

針對這一問題,我省可以借鑒英國、日本等國家和國內江蘇、浙江等省份的有益經驗,充分結合自身稟賦,有力推進智慧交通的商業化探索。

在商業資源上,智慧交通應樹立“大數據管理、智慧化服務”的核心理念,充分利用高速公路路網數據,通過檢查管理系統、視頻監控、車輛分區引導及流量統計、人流統計、服務區信息發布系統等信息化系統,構建以“數據”為核心的資源優勢和經營優勢。

在實際運行中,應以基礎信息平臺、智慧管理平臺和大數據中心為依托,以精準高效的智能設備為終端,對收集到的各類信息進行建模分析和深度學習,最終向公眾和經營管理者提供公共信息發布、車流人流分析檢測、能耗分析、餐飲購物、周邊旅游、促銷信息等全過程的智能服務。

在商業模式上,智慧交通應著力構建多方共贏的商業生態圈,通過充分運用信息化、智能化技術,對其進行統一的網絡化、平臺化運營管理,進而向金融支付、網絡服務、商城運營等方面延伸,從而實現旗下各路段、各服務區的專業化、連鎖化、大型化經營。

此外,智慧交通建設是一個長期過程,必須關注商業周期問題。這就需要協調好長期堅持和短期突破之間的矛盾,充分結合用戶需求,探索可持續發展與推廣的運營模式,從而以更長久的商業周期為社會公眾提供更優質的出行服務,塑造出深入人心的知名品牌。