探究《考工記》工藝設計原則

——以明代家具為例

葉智穎

(景德鎮陶瓷大學,江西景德鎮 333000)

1 《考工記》綜述

1.1 《考工記》概況

戰國時期的《考工記》全稱《周禮·冬官·考工記》,是中國乃至世界史上第一本詳細敘述工藝著作,在我國科技、工藝美術、文化史上有著舉足輕重的地位。

《考工記》總結了當時先進的工藝技術,完整的記錄了當時大量手工技藝的科學經驗,,是當時先進生產力和古人智慧的結晶。其作為中國現存最早的手工藝技術的規范,也包含了豐富大量的手工藝設計原則并對后世影響深遠。

1.2 《考工記》設計原則

“天有時,地有氣,材有美,工有巧,合此四者,然后可以為良[1]”,“天有時”也就是說遵循時間,“地有氣”可認為是空間,前二者指大自然的客觀規律;“材有美”即原材料,“工有巧”解釋為工藝的技巧。“材美”“工巧”是人的技術對工藝審美主觀創造性。是《考工記》的核心的造物觀。這句話從“時、空、工、材”四個方面總結了當時的設計原則,闡述了在制作器物的過程中有四個因素起到關鍵性的因素,它們相輔相成,缺一不可。

2 明代家具藝術與《考工記》設計原則聯系

2.1 明代背景

明代在我國封建時期屬于最后漢族建立的王朝,在漢朝和唐朝之后的鼎盛時期,明代鄭和七下大西洋,在經濟上擴展了中國和外國的文化交流。經濟上,資本主義萌芽的出現,明代晚期的在平民階級的私有貿易的體系越來越強大。在認知上,宋代和元代以來的程家兄弟、朱熹理學走向衰退。

2.2 明代家具概述

在我國古典家具的歷史長河中,明代和清代的家具最為完善、最有代表意義。造型和制作再加上裝飾的完美融合,最終取得了相當大的成就。明朝的家具有著古典秀雅、簡約干練等特色,明代家具就這樣達到了實用與審美的統一,是古代家具的頂峰。

明代家具在中國傳統家具歷經數千年的發展中形成自己獨特的藝術風格,中國歷史的勞動民族在家具上創造了自己的東方特色,是人類在歷史長河中的寶貴遺產。

2.2.1 明代家具產地

明代家具的主要產地是蘇州,除此之外,還有北京、徽州、揚州和廣州等地。蘇州園林是蘇州最出名的地方之一,明代家具的發源地就是以蘇州為中心的江南地區,其最具代表性的就是它的工藝特點及技術,因此,明代家具也被人們稱做“蘇式家具”。

2.2.2 明代家具種類

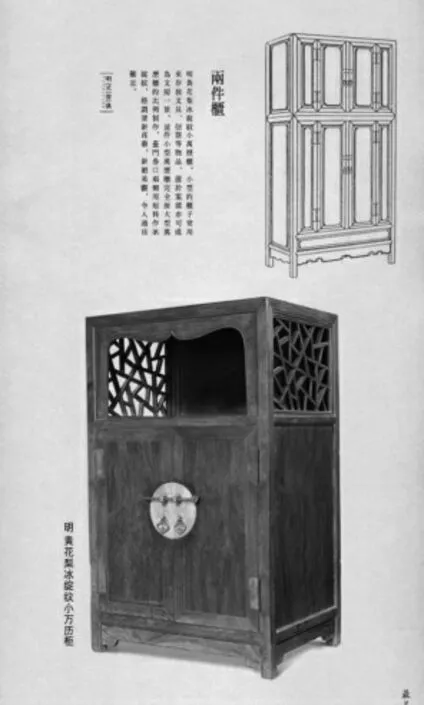

明代家具的種類多種多樣,有椅凳類、櫥柜類、幾案類、床榻類、屏座類、臺架類等。最為繁復的是椅凳類和桌案類兩種樣式,如椅子中有扶手椅、靠背椅、圈椅和交椅等,靠背的椅子沒有扶手,但光扶手椅就分為很多類型,有玫瑰椅、南官帽椅等等(如圖1.2)。

2.2.3 明代家具藝術特色

總的來說,明代家具的藝術風格特點可以用簡、厚、精、雅四個字來提煉概括。

(1)簡——造型洗練、疏朗大方

明代家具大氣簡潔的造型、合理的結構,渾然天成。構架式的結構講究端莊與挺拔,淳樸干練,固直方正。嚴謹的比例關系是明代家具中的另一重要因素,各部件之間的比例、裝飾物與整體造型間的比例都極為和諧。

(2)厚——敦厚質樸、渾然一體

明代家具選料考究,所使用優質硬木都具有天然紋理。厚重的材質和藝術的紋理使其所制家具不添加任何漆飾,追求“不事雕琢,天然成趣”的意境。

(3)精——精工細作、鬼斧神工

在造型方面運用了“攢邊”技法,家具的結構上采用了科學性的榫卯結構,組裝上幾乎不用釘子且少用膠,極少的鰾膠只作為使之牢固的輔助手段。

(4)雅——風格典雅、錦上添花

明代家具造型、結構與裝飾有機結合,工匠們本著各部件間協調的原則,熟練掌握尺度,其紋飾在不改變家具原有風格的基調上起到美化、支撐、點綴和實用等作用。

2.2.4 明代家具后續發展及影響

明式家具的制作在清初依舊延續,其形制、風格變化不大,到了雍乾時期才出現明顯轉變,開始趨向奇形巧制、裝飾繁縟,清式家具應運而生。康熙時期出現清式家具,雍正時漸趨成熟,乾隆時代達到巔峰,之后開始衰落。清末內憂外患,中國傳統家具開始日漸式微,西式家具的傳入以及中西式家具開始出現。

清代家具與明代家具相比,用料、尺寸、裝飾方面都做了加法,造型變得富麗、繁縟。二者在作風上大相徑庭。清代家具在造型樣式方面增加許多新品種,像升降痰桶架、多寶格等。技藝上,清代家具棄用了小木拼接的做法,榫卯結構樣式得到了新的發明。在裝飾方面,清代家具以雕繪滿眼、華貴繁瑣為主。多種材料與工藝相結合運用,卻實為畫蛇添足,使許多清代家具偏離了致用的方向,反而讓人感覺矯揉造作,艷麗媚俗。

2.3 明代家具發展繁榮原因與《考工記》設計原則的體現

“天時”、“地氣”是人的力量無法改變的客觀因素,但與社會環境、條件息息相關。夏商周時的起居方式就開始以席為主,人們大多跪踞或盤坐,這便是“席地而坐”。魏、晉時期在延續秦、漢的床、榻、幾、案等家具造型的基礎上又出現了“屏床”,高型坐具開始產生,家具的尺寸從低到高發展。隨著人們生活習慣與起居方式的改變,宋代家具是整個中國家具史的轉折點,種類樣式增多,矮型家具開始退出歷史舞臺。這一突破性發展為后來的明代家具藝術高峰的到來打下了必要準備和堅實基礎。

明代家具藝術的發展在中國古代歷史長河中之所以能夠達到空前絕后的高峰,在田自秉先生的《中國工藝美術史》一書當中有較為明確的闡述其原因。

2.3.1 園林建筑的興起

明代中期,造園之風盛行,許多王公貴胄官僚豪富都競相建造私家園林,互相標榜攀比。作為常規室內陳設品的家具也相應的得到發展,一些文人雅士對家具追求章法、有度有式且精簡自然。同時這一因素也是“天時”、“地氣”的重要體現。

2.3.2 木材的豐富

自鄭和七下西洋后,我國與熱帶東南亞地區盛產花梨、紫檀、鐵力、雞翅木等優質硬木的各國來往密切,為制作家具提供了充足的木源。3.3 木工具的提高:精致巧妙的物品需要優質的工具來打造,硬木材質堅硬,對于木工具的使用質量方面的要求也逐漸上升,木材的使用工具也得到提高,促使明代的錘煉技術發展迅速,木工具的類型不斷增多,有各式各樣的鋸、刨等等。

2.4 明代家具選材、裝飾方法與《考工記》設計原則的體現

圖1

圖2

“工巧”、“材美”可以理解為人為因素的影響,材料的合適可以進行選擇,同時,工巧也會因為個人的經驗和悟性得到改進和提高。明代家具的制作中包含選材和工藝兩個方面,選材占三分,工藝占七分,明代家具的產生是材與美的相互融合發展,使其婉約秀麗,落落大方。

“材有美”在明代家具選材方面體現的淋漓盡致,甚為嚴謹的選用了紫檀、紅木,黃花梨、等一系列的優質硬木。這些硬木通常都很貴重,它們本省帶有非常雅致的色澤和美麗的紋理。這些木材做成的家具以后,顏色幽雅。因此,工匠們無需在所以的地方加裝飾,只在一些顯眼的部位進行小面積的雕飾,其它大塊的素面不加任何遮飾,盡可能保持材料的天然美質,這既不破壞器物的自然美和完整性,總是留有“透氣”的余地。

“工巧”只是手段,“利用”方是目的。明代家具“攢邊”技法獨樹一幟,精湛的技術;榫卯的構思巧妙無與倫比。工匠們對家具的處理獨具匠心,線腳的轉折部分精簡利落、表面上的加工自然平滑,這些工藝強烈表現出人們對“工有巧”的執著追求。

結語

人們的審美意識不斷發展,呈現了設計觀念的變化,而《考工記》早已提出的“材美工巧”貫穿性的設計原則對當今世界的造物設計仍起到非常重要的指導作用。在《考工記》中,工匠們嚴謹的做事態度也是值得我們學習的,同時,也值得現代設計所學習。本文所提到的明代家具藝術的設計在結構比例上與人的結構比例相契合,要做到滑但不留手的程度,古代更沒有人體工程學,由此可見明代家具設計的人文關懷的難能可貴。此外漢代漆器的多子盒、銅燈虹管燈還有唐代舞馬銜杯銀壺等設計都精妙絕倫,設計的目的是為人服務,因此我們在現代設計也要從《考工記》設計思想中汲取精華,設計出符合當代人需求產品。現代與古代設計理念相結合,必將會碰撞出不一樣的火花。

《考工記》汲取了古人的智慧和經驗,通過對工藝設計的學習論述了一個永恒的道理,在工藝產品的設計過程中“天時,地氣,材美,工巧”四者之間要緊密聯系,缺一不可。《考工記》的造物原則,告訴我們在設計活動中要遵循地理條件,遵循優良材質原則,遵循合理造物技巧,遵循自然規律,才創造出絢爛的中國傳統設計文化。