興趣的摧毀與發現

鄭也夫

興趣在生存與學習中的意義

有諸多因素能推動你的學習。我認為興趣排第一位。不做對比的說辭是空洞的,第一個對比是勤奮。我們看到兩個同學學習時都廢寢忘食,但一個是興趣驅動,另一個是功利驅使下的勤奮。這是大不一樣的學習。有興趣者是點點滴滴到心頭,另一位目的達到后,就與努力學習的東西“拜拜”了。很多頂級的科學家、文學家、體育明星都曾告誡我們:做好一件事情靠勤奮。這其實和我的觀點一點也不對立。他們說勤奮,是對有興趣的人說的,即不能只憑興趣,還要靠勤奮。大師們講“勤奮”時,興趣是不待言的。

第二個對比是智商。要學好東西,興趣要緊還是智商要緊?興趣。有個門檻理論,說要想學到一流水平,智商沒有120是不成的。但是過了這個門檻,可就不看智商了,智商150的人最終未必能超過智商120的人。過了門檻后比的是性格。性格因素里排在靠前位置的就是興趣。想象力、自主性、意志力,這些東西都對你的學習產生作用,絕不僅僅是智商。人類這100年來都魔怔般崇拜智商。特別是像我們這樣的學校(北大),進來的人智商都挺高的,但是別的素質,興趣、自主性,都強嗎?大概是因為這些方面弱,所以北大的畢業生沒有達到應有的高度。學習拉提琴,一個愛好者要能上臺演奏,必須操練過3000個小時,一個專業的琴手則要操練過1萬小時。能練1萬小時真的難乎其難,光靠勵志和刻苦精神堅持不下來。刻苦精神和興趣一定要都具有,才可能完成。而天才都是樂在其中的。

自然科學家們的動力是什么,是經世濟民?不是。如果我們分別向愛因斯坦和陳景潤提出同一個問題:您二位的研究成果,將在何年、何月,以何種方式造福人類?我斷定他們答不出來,他們不知道自己的成果將怎樣造福人類,那為什么還要做?他們的動力是什么呢?是對大自然、對數學奧秘的極大興趣。數學最前沿的成果,應用到其他領域當中通常是一二百年以后,有些要上千年,甚至一直沒有應用的場合。造福人類是偉大科學發現的副產品。沒有興趣,科學家這個隊伍將萎縮。社會科學比起自然科學的基礎理論,和經世濟民的關系更直接一點,但也就是一點兒。

教育對興趣發育的正負功能

我以為,教育的宗旨和使命,是幫助受教育者產生這樣那樣的興趣,包括對工作技能的興趣,也包括對生活的興趣,對音樂、美術、體育的興趣,對木工、烹調的興趣,等等。不然的話,不管掙多少錢,生活依然乏味。我認為,教育成功與否最重要的指標是,受教育者有沒有因為教育而提升了他對某個事物的興趣,如果沒有,教育就是失敗的。

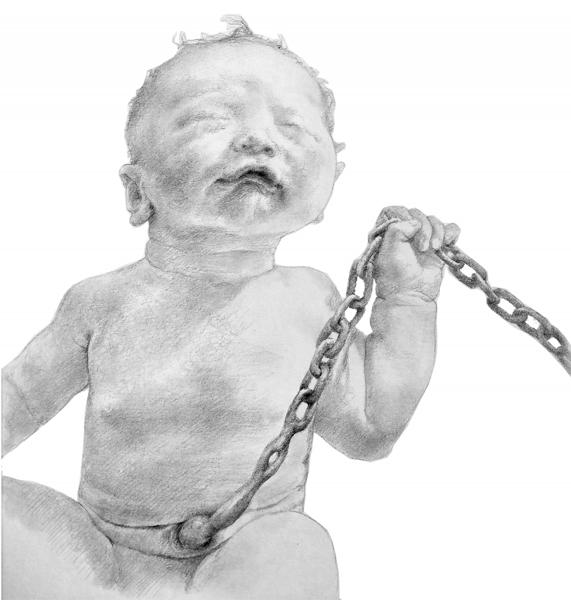

興趣是怎么形成的?三個字:自生長。它依賴一些條件。第一,要有空;第二,要能自主;第三,整個受教育過程中要能比較廣泛地接觸很多跨學科的信息,才更有可能激發興趣。這三個條件本來應該稀松平常,但不幸的是,在我們今天的教育中,大多數學生都得不到。

前些年很多望子成龍、望女成鳳的家長認為,成才的路徑就是向孩子灌輸知識。今天有些家長好像明白過來了,說不能這么對待孩子,要培養孩子的興趣。他們好像開悟了,其實是從一個誤區走進另一個誤區。孩子的興趣憑什么是你能培養的?太霸道了。那是一種生命體驗,你能幫的事兒,是讓他多接觸一些信息、游戲、學科等,僅此而已。興趣是如此微妙詭異的東西。孩子著迷于一件東西之前,外人看不出來,他自己也不能預知。

我非常敬佩日本人的幼教。我會講幾個人類學家觀察記錄的例子。我們現在的幼兒園也認識到了,不能光強調課業,只教認字、算數。國外有法律規定,幼兒園不可以教孩子認字和算數。因為這個年齡段孩子的神經系統還很弱小,不能負重,你讓他認字算數,他能學會,可是他學習的時候花了很多精力和注意力,這影響他的性格發育。性格內涵廣大,包括自立精神,該學會擦屁股的時候就自己擦屁股,該自己穿衣、系鞋帶的時候就自己做。還要學會交朋友,能夠著迷于一些游戲。

中國幼兒園的游戲課上,老師會說,同學們,這節課我們做什么游戲呢?拍皮球。日本幼兒園里的老師說,同學們,這節課的內容是做游戲,玩去吧。教室四處都是玩具,你自由選擇,愛玩什么就玩什么。甚至有些孩子不要道具,就一塊兒玩起來。為什么要放任?給孩子們自己選擇的機會。日本幼兒園到了中午吃飯的時候,值日生宣布當天的菜譜。孩子們輪流做值日,鍛煉說話能力。大家把桌子拼起來一塊兒吃,吃完飯以后,還要自己打掃衛生,鍛煉自立能力。吃飯的時候,座位隨便,無形中增加了孩子們選擇和誰坐在一起的自由。一個男孩兒打別的孩子,老師在那里冷眼旁觀,不干預。人類學家問這個日本老師為什么不去干涉。她說,我是有意不去管教的,如果打得太重我會把他們拉開。她還說,去訓斥一頓就能矯正過來嗎?這不是最好的手段。孩子的社會跟成人的社會一樣,是互動的,要在互動中成長和解決問題。有時候被打的孩子去找老師。老師第一時間會跟他說,他打你的時候你為什么不抵抗,打不過他你不會喊叫嗎?每個被欺負的孩子都要學會抵抗,愛打人的孩子就慢慢收斂了。幼兒園要培養的是孩子自立、自主、自衛、自娛的性格。

小學學習過程中一個很大的問題就是在這么小的年齡就開始追求高分。大家都忘了分數的設計中有一項叫作及格,及格是好事兒啊,怎么在我們這兒成垃圾了?及格是道大坎兒啊,比優、良、中哪道坎兒都重要。孩子過了這道坎,家長應該釋然。我為什么說追求高分是荒誕的,因為那樣學過的東西就必須一遍、兩遍、三遍地復習,以求得高分。一、二年級,考的就是一些生字以及加減乘除。即使從一年級到六年級都是僅僅及格,五、六年級的時候,拿來一年級的生字,我幾乎每個都認得。那你為什么在一年級的時候非要我爭取高分呢?達到及格幾乎沒有成本。高分是有成本的,成本可不光是時間,還浪費了感情,增加了無聊感。及格多么輕松,剩下的時間就撒歡,就玩去了。到六年級,四年級以前的生字全都認識。我所說的這個路子叫作以新帶舊,學習新的東西時就把舊的東西不知不覺地復習了。

中學的焦點是高考。高考取得好成績的不二法門是補短板。努力提升長板是愚不可及的。花單位時間補短板若能漲20分,長板則只能漲幾分。一個人的長項通常一直是他的長項,這是大概率的。但當你不斷地補短板,到最后,你的興趣就不復存在,你在那里也得不到提升。高中期間是一個人智力成長的花季,高中前看不到,因為智力還沒有發育到這種程度。到了花季爭奇斗艷,各展才華。在我們這里則是一個肅殺的季節,都忙著補短板。

再一個問題就是除了復習還是復習。我們這里如果曾經有幾個潛在的天才,往往在復習中消失殆盡。我曾說過:一匹潛在的良馬拉了一年磨,今生絕無可能做千里馬。愛因斯坦說,他為了準備一次考試復習了近一個月,三個月都沒緩過來。我們整個高三就是復習的一年,我們得花多長時間才能緩過來啊?何況有些人還要復讀,復讀有的是為了考上大學,還有的是為了考北大、清華。我在我的母校北京八中給全校師生做演講,我說給個體出主意是最難的事情,因為每個人不一樣。但我想對你們當中最優秀的一些學生說,你們多半能考上北大、清華。但我勸你們放棄北大和清華,好好伺候你們的興趣。演講中我說,我初三的時候是這所學校800米跑的年級冠軍。800米要跑兩圈。我們每次比賽都是第一圈太快,不敢落后,到跑第二圈時體力不支。我在北京市西城區拿過第四名,那次比賽第一圈用時比第二圈快了7秒鐘。如果第一圈慢3秒鐘,后發制人,我可能是西城區第一名。但一塊兒跑第一圈的沒有人敢放慢速度。有個學術名詞叫“囚徒困境”,我這個道理可以叫“800米賽跑困境”。

在提倡通識教育上大家有共識,可是在解答為什么要提倡通識教育上,很多答案都沒說到點子上。在這個年齡搞通識教育,是因為你們還不知道自己的學術興趣在哪兒。讓你接觸的學科寬泛一些,是為了避免一上來就進入一個胡同,過后卻發現根本不喜歡。美國中學生報考的是大學,不是其中的某個院系,入學后最晚可以在三年級開學時確定院系。前兩個學年,哪個院系的課都隨便聽。在這樣的學校里還用得著提倡通識教育嗎?有廣泛的資訊供同學們選擇,這才是通識教育最大的支點。錢鍾書高考數學不及格,陳景潤對文史沒什么興趣,怎么了?耽誤什么了?數學家楊樂高一時就確定了一生的方向,但這不屬于大概率事件。多數學生要通過通識教育,發現自己的興趣,確定自己的方向。我認為這是實行通識教育的大道理。而給大家廣博的知識是小道理,我不否認它。一個十六七歲的人老早就癡迷數學,癡迷詩歌,有什么不好?對這一小撮興趣很早定型的人,有無通識教育是無大所謂的。

我反對讓人厭學的復習,但不反對而且極力提倡多讀書。也就是說,讀書跟讀書方式太不一樣了。你過手的多數書,不必讀第二遍。在你非常重視的地方,做個筆記,做個索引,有什么觀點,在哪本書多少頁,寫十幾個字就行了,有個模糊記憶就夠了。你應該讀非常多的書。你到網上搜一搜,看看哈佛、耶魯、牛津、劍橋這些大學對本科生、研究生的年閱讀量要求,能嚇著你。在我們這里,要求讀的書不多,時間多是花在了復習和考試上面。這兩種讀書方式有天壤之別。

發現自己的興趣

如果是從我們正常的教育中走過來的人,到高中就萌發出興趣來了。也就是說,興趣的產生幾乎是一件無意識的事情,就好像一個適齡的青年,置身在同齡男女中,你不必有意識地提醒自己。你發現意中人的時候是不由自主的,還用提醒嗎?但你是從一個應試教育環境中走過來的。到了這個階段,首先要知道你已經晚了,你到現在對興趣一臉茫然,你面臨的問題是亡羊補牢。所以,你要不斷提醒自己:我要在今后幾年中發現自己的興趣所在。不然,你大概就要錯過你一生中選擇興趣的末班車了。

抓住這四年。如果大學的四年中你還沒有找到自己在文化上、思想上的興趣,那你以后是很難找到的。

最后要談的是怎么找到你的學術興趣。要珍惜你在這個校園里,在今后四年中的種種因緣,讀到的一本好書,遇到的一個良師,結識的一位辯友,腦子里糾纏的大小問題。當你遭遇這些人物、事件、圖書、問題的時候,你心中會升起一些興趣,你要珍惜,不可以讓它們隨風而去,因為這些興趣不會沒完沒了地出現。

先說書。一本書通常你讀過五分之一就會知道它合不合你的心。如果符合,你就提升對它的關注度,馬上開始一個忠實于興趣、伺候自己興趣的閱讀過程。通常一本書能打動你,這個作者的其他著作打動你的概率是很大的。你馬上查看這位作者還有哪些著作,他的書你都過一遍,竭澤而漁。另外,學術是一種傳承,書中有些觀點特別打動你,對此他引用了一些別人的著述,你把那些書也找來讀一讀。一本好書后面的參考書目你一定要看,從其中挑選若干,找來翻一翻。這個過程就是“滾自己的雪球”。這個世界上好書很多,但平庸的書更是汪洋大海。何況什么是好壞,涉及主觀。有很多書很好,但跟你沒緣分。所以,和你有緣分的好書就沒那么多了。別被別人左右,專心為自己滾個雪球。四年下來,自己喜歡的書能有二十本,你就有望成才了。

再說第二點,喜歡哪個課程的老師,就盯住他。老師很多,但是平庸的老師肯定比優秀的老師要多得多,而優秀的老師和你有緣分的只是一部分。所以對哪個老師有興趣,就去搜索他的履歷、作品,和他神交,想出一些你自以為深刻的、怪異的問題請教他,爭取嚇他一跳。

第三點就是在尋找智力生活中與你趣味相投的同學,在大學校園找到的概率最大。要珍惜生命當中的這些機會。你本來有一點興趣,很薄弱,如果在這個興趣上找到一個志同道合的人,你們倆一起切磋,這個興趣就會壯大。我從來都以為,無論是在中學還是在大學,同學之間的幫助都超過老師。因為你們彼此接觸得太頻繁了,還因為名校中不乏少年天才,這些同學對你的激發,給你的營養,都不低于老師。

你畢竟處在這樣的一個年齡,很多問題會來敲打你。要珍惜這些問題,努力解答。不要輕易相信現成的答案。它既然成為一個問題浮現在你頭腦中,就說明你對現存的答案不怎么認可,有了懷疑之心,這可太寶貴了。首先是自己解答,常常找不到完美的解答,你要追問第二個、第三個問題,一路問下去。這種尋根究底的精神叫作研究精神。

我評價學生不看成績。要能自己找書讀,選擇好的老師和課程,與智力生活中的同道交往,能不斷地提出和解答問題。形成這樣的習慣,就是上路了,可望成為一個學者。祝愿你早日上路。

(庫 肯摘自《南方周末》2020年12月3日,王 青圖)