火

馬良

前天晚上,我一個香港的朋友去世了。他比我大不了幾歲,是個事業很成功的攝影師。上次見他不過是一個月前,他端著一杯紅酒站在香港一棟建筑的屋頂,那里是一個展覽的開幕酒會現場。寒暄過后,我一時不知道說什么,指著遠處樓群中露出的一片海灣,告訴他,在白天我看過那片海,是碧綠的,很美。他望了望那一小片被裁剪了的黑漆漆的海面,用他一貫蹩腳的、難以讓人明白的國語靠近我的耳朵,好像說一個秘密一樣:“那個海港是專門運垃圾的,靠近了很臭。”然后他詭秘地笑了笑,總結了一句:“很多漂亮東西只能遠遠看,不要深究。”講完這幾句,他似乎突然就感覺疲倦了,長嘆一口氣,轉身走開。酒會上人影綽綽,我們都有些應酬,沒來得及告別。可憐如今陰陽兩隔,經此一別便再也無法相見了。

我二十歲的時候,有一次和一個中年人打了起來。這人也留長發,號稱熱愛藝術,帶著我和幾個年輕朋友到處接些畫壁畫的單子,常常和我們談繪畫、談音樂。我心里曾經有些仰慕他,但后來發現他嘴上說的是一套,做的卻是另一套,特別奸詐,不但克扣酬勞,還離間我和好朋友的關系。那天我把他打倒在地,拿膝蓋壓在他側臉上,他滿臉通紅動彈不得。我不知道為什么就說了那么一句話:“你怎么好意思活到四十歲,你為什么不死?!”那時我不是個伶牙俐齒的人,加上也是熱血上頭,其實這莫名其妙的話里原來想說的意思是:你每天談藝術,談凡·高,談杰姆·莫瑞森,談“壞手指”樂隊的主唱,談了那么多在年輕時把生命燃燒殆盡的人,你自己卻沒有在你最年輕的時候死去,還墮落為一個無恥疲老的男人,盡做些茍且的事情。那時的我特別想燃燒,只想把自己投入某一叢熊熊烈火,狂熱地、盡全力地燃燒一次,不怕疼痛,不怕變成灰燼,什么都不怕。我咒罵他的那一刻,斷然沒想過自己也是要活過四十歲的。

事實上,今天的我還無恥地活著,這真令人羞愧。那個大言不慚的少年,終有一天英雄氣短。

寫到此處一陣唏噓,想起我的另一位好友。他是個作曲家,曾經給我拍的那些烏七八糟的廣告配音樂,說實話,我很依賴他,那些并不怎么樣的小片子,因為有他用音樂潤色,其結果總歸差強人意。在封閉的錄音室里,我常常和他一起通宵工作,有時我們會談談理想。我總是指著自己的小短片,笑著說,這些都是混口飯吃,不過為了學得一些技巧;我志不在此,將來一定是要做自己的電影的。他也告訴我他的經歷,他在英國讀的是比較文學專業,但因為喜歡音樂,輟學重讀學位,搞得父母很不高興,和父母的關系很僵。他離開家鄉臺灣到大陸謀生也是為了逃避家族的壓力,不想繼承家族事業,只想過自己想要的生活。深夜里,兩個胖子聊得刀刀見血,坦誠相見。我們約定,以后我的第一部電影一定要由他來配樂。從那天起,我便把他當成了莫逆之交。

十年之后,我終于得到一個拍電影的機會,于是踐諾給他打電話。我們都很激動,約定在我高原旅行之后就見面細談。那時我正要出門,去寒冬的雪域高原見我的幾位僧人朋友。幾天后在蘭州,我正在一個書店買書,突然接到另外一個朋友的電話,說他在平安夜突發心臟病去世了。我當時腿一軟就蹲了下來,蜷縮在書店的一個角落里,強忍著沒有發出聲音,眼淚止不住,幾次試圖站起來,但雙腿怎么也不聽使喚。

在大雪彌漫的高原寺廟里,我為他焚香叩首,請群僧為他超度,齋戒三日遙遙為他送行。儀式的最后一天,我買了很多捆松柏枝,在我的藏族好友扎西的引導下,于一個祭壇里燒化。那天漫天大雪,祭壇在寺院偏僻處一個無人的院落里,我把柏樹枝點燃,緩緩聚成一個高高的堆,那團火在樹枝下悶著,發出噼噼啪啪果實爆裂般的聲音。一只鴿子突然從屋檐上飛至,穿過大雪緩緩落在火堆的另一邊。扎西揮手趕它,它卻不走,只遠遠站在那里,好像看著我。那是一只很白的鴿子,和雪一樣白。

黑煙滾滾升起,把漫天飛雪襯托得更加凄涼,大火卻始終沒有燃起來,我們不時要繞著祭壇走半個圈,因為隨風變換方向的煙霧實在太嗆人。透過被煙和火焰所扭曲的空氣,我看見那只鴿子一直在火邊不遠處。后來扎西幫我買回兩瓶白酒,教我念了幾句經文,讓我將酒一口氣潑在柏樹枝上,那被憋屈著的火突然騰空而起,和高原的風一起呼號著,燃起了幾米高的烈焰。我看見那只鴿子忽然間張開潔白的羽翼,穿過黑煙,一下子便飛升起來,抬頭再看,彌漫的雪花撲面而來,如同傾瀉而下的白色羽毛,那只鴿子早不見了蹤影。我突然后悔不該用那兩瓶酒助燃,沒來得及細細再看它一眼,它一定就是我那親愛的朋友,這是他的告別。

從那天起,我變得貪生了,開始想要認真地活著,把生命里每分每秒都用得善始善終,因為懂得了自己的幸運。且遠遠由它慢慢燃著,不再急著火上澆油,任其點著吧,得照亮一日便是一日,存溫暖片刻便值了這片刻。一切應作如是觀,不必再深究。

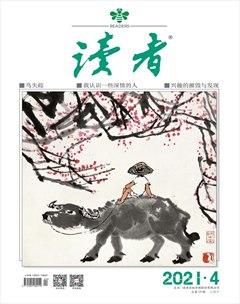

(若 子摘自廣西師范大學出版社《人間臥底》一書,馬明園圖)