文旅融合背景下的萬壽巖遺址

樂皎皎

摘 要:歷史遺址、歷史文化是不可再生的珍貴文物資源。由于萬壽巖遺址特殊的地位,萬壽巖國家考古遺址公園的保護與利用成為關注焦點,三明市政府針對萬壽巖國家考古遺址公園的建設啟動了諸多工程項目,然而在建設萬壽巖國家考古遺址公園的過程中不可避免存在諸多問題。文旅融合背景下探索萬壽巖國家考古遺址保護利用的新方法和措施,為形成具有文物保護、旅游開發、改善生態環境、城市基礎設施的綜合效應提供參考。

關鍵詞:萬壽巖國家考古遺址公園;文旅融合;保護和利用

經歷數萬年洗禮的萬壽巖遺址有獨特的文化內涵,是十分具有特色的重要旅游資源,利用好萬壽巖遺址可以促進地方旅游業的發展,所以保護萬壽巖遺址是每一個中國人應盡的義務和責任。作為福建省目前為止唯一一處國家考古遺址公園,萬壽巖遺址有其特殊的地位,所以保護和開發利用顯得慎之又慎。

1 萬壽巖遺址情況

1.1 發現背景

20世紀80年代之前,我國舊石器時代遺址大部分發現于北方地區,福建等東南沿海地區幾乎為零。三明地處閩西北,和萬壽巖一樣的喀斯特地貌石灰巖溶洞很多,卻沒有發現一處古人類遺址或舊石器時代遺址。為此,20世紀80年代,福建省組織力量對全省溶洞進行兩次專題調查,溶洞分布廣泛的三明地區成了重點調查地區。在兩次調查中,文物工作者在萬壽巖的溶洞中發現了宋元時期的崖刻、碑刻等文物和一些哺乳動物的化石。但發現哺乳動物化石不一定代表就是發現了古人類遺址,只有考古發掘發現有與哺乳動物化石伴存的石器或人骨化石等古人類遺存,才能證明有人類活動的歷史。直到1999年秋對萬壽巖遺址進行考古發掘,才發現了人類活動的遺跡。萬壽巖遺址出土的四個不同時期文化層均含有大量遠古人類制作的石質工具及伴生哺乳動物化石(圖1、圖2)。

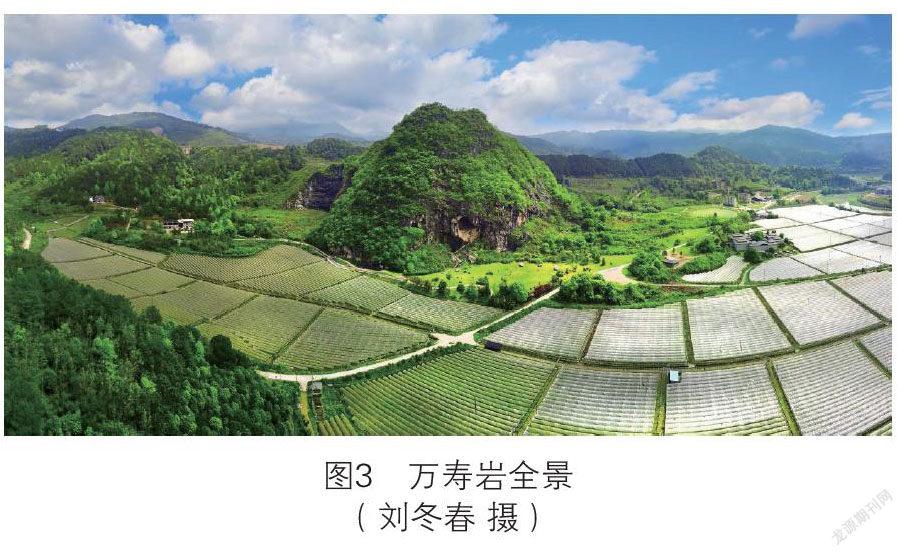

萬壽巖遺址位于三明市三元區巖前鎮巖前村,距三明市區約30千米,是我國南方典型的洞穴類型舊石器時代遺址,由船帆洞遺址、靈峰洞遺址、龍井洞遺址等組成(圖3),萬壽巖洞穴內遺址面積約1200平方米,保護范圍約56萬平方米。

1.2 發現意義

1999年發現之初,舊石器考古學泰斗賈蘭坡院士對遺址做了重要批示(圖4)。萬壽巖遺址的發現具有重要的社會文化和學術科研價值,主要表現在以下幾個方面:一是萬壽巖靈峰洞遺址的發現,把福建有人類活動的歷史大約提前到18.5萬年前;二是船帆洞遺址發現的約120平方米的人工石鋪地面在我國為首次發現,在國際上也極為罕見;三是多個洞穴類型遺址集于一山,在我國東南地區前所未有,在全國亦不多見;四是四個不同時期文化遺物及與其伴生的哺乳動物化石,跨越十幾萬年,為研究古氣候、古環境提供了重要依據;五是銳棱砸擊石片的制作工藝和類型與臺灣發現的銳棱砸擊石片和石核相同,為閩臺史前文化淵源提供了實物證據。

1.3 建設情況

三明市委市政府歷來高度重視萬壽巖遺址保護研究利用工作,經過二十年的保護和治理,萬壽巖遺址已經從一座廢舊的礦山變成了綠水青山。

文旅融合新思路下的萬壽巖遺址,通過“找準一個定位、踐行一套思路、做實一批項目”來推進旅游基礎設施建設項目。

找準一個定位就是將“申世遺,創5A”作為工作目標。為了處理好發展和保護的關系,分區域、分主題開展項目建設。在建控地帶內,突出“保護”主題,布局公益性、事業性項目;在建控地帶外,突出“發展”主題,布局消費性、產業性項目。

踐行一套思路就是發揮萬壽巖的優勢,用好“新思想”和“舊石器”這兩個寶貝,發揮萬壽巖國家考古遺址公園、三明市示范性綜合實踐基地、三鋼萬壽巖學院(圖5)這三駕馬車的帶動效應,重點發展“親子研學、教育培訓、農旅文創”這三大產業。

做實一批項目就是堅持問題導向,通過巖下花海(圖6)、歸園田居休閑農業基地等消費配套項目來豐富文旅業態;通過考古研學營地、遠古生態森林(圖7)等重點文旅項目來提升核心競爭力;通過“一河兩岸”景觀提升、提子園改造提升等景觀提升項目來提升景區顏值和溫度;通過景區道路提升、停車場建設等基礎配套項目來完善旅游配套。

1.4 保障情況

在組織保障上,對萬壽巖遺址保護中心機構進行了升格,市委領導定期研究推動工作;成立了萬壽康養公司,組建了工作專班。

在資金保障上,通過專項債爭取一點、區政府自籌一點、社會資本投入一點、項目資金爭取一點等“多個一點”的方式來拼盤解決,累計爭取專項債1.3億元、各類項目資金4100萬元,引入社會資本4300萬元。

目前,遠古文化廣場、巖下花海、龍鱗壩等項目已建成投入使用,野人部落、秘谷研學等社會資本投資項目成功進駐,較好地引爆了文旅市場。2021年一季度景區游客接待量及旅游收入同比增超200%。

2 文旅融合的利弊

①可以提高旅游收入。充分利用文物資源可以吸引游客,增加旅游收益,緩解資金壓力,同時還可以促進地方經濟發展。

②可以促進文物保護。通過宣傳、實地了解文物,使人們深刻了解文物,讓人們認識到文物的價值,提高人們保護文物的意識。

③基礎建設對文物本體產生影響。基礎建設破壞了景區的原生態環境,不利于文物保護。

④發展旅游業帶來大量游客,部分游客的不文明行為使文物受損,嚴重影響了文物安全,增加文物保護的難度。

3 文旅融合的困境

一是運營力量薄弱。萬壽巖暫未引進專業的管理運營團隊,專業管理人員數量不足,項目缺乏商業運營,建設投入與營收不成正比。雖然2020年萬壽巖遺址保護中心進行了機構提升,編制由原來的4個增加到15個。到目前為止,占編人數6人,顯然無法承擔建設重任。而且人員的增加需要時間,專業人才的培養需要時間。

二是基礎配套不足。除遺址公園外,缺乏核心文旅產品,購物、餐飲配套也比較低端,吸“粉”能力弱,留客時間短,消費水平低。景區空間格局受到限制,建設需要層層報批。文物保護規劃和旅游規劃的出發點與側重點是各不相同的,文物保護規劃側重點是保護,旅游規劃則強調從旅游要素的角度出發。因此兩類規劃有待融合共通。

三是資金來源單一、使用受限。對萬壽巖遺址而言,單純依靠國家專項經費和地方配套資金實現保護和傳承并非長久之計。并且專項債資金不能用于設計、監理、征遷補償等方面,項目前期存在資金缺口,在項目推進過程中存在一定困難。

四是展示方式傳統。作為文物載體的國家遺址公園,主要展示方式是博物館傳統的知識輸出,傳統展示無法讓沉默的文物“開口說話”,存在展陳空間小、發展空間受限等問題。

五是宣傳層面單一。萬壽巖遺址的知名度更多停留在考古學界,一般民眾對其知之甚少。

4 文旅融合的路徑

①秉承保護優先觀,注重文物保護力度,融入文化價值。在保護的前提下進行利用,加快解決萬壽巖遺址本體保護存在的問題,加快建立遺址本體環境監測系統,為遺址本體科學保護提供數據支撐。

②健全機制保障,探索新管理模式。建立市、區、鎮三級聯動機制,按照“工作項目化、項目清單化、清單責任化”,壓實各級責任,形成工作合力。建立督查考評機制,加強溝通,跟蹤推進及專項考評,重點考評各責任單位資金爭取、政策對接、服務保障等情況,按照工作實績進行“記功記賬”。建立健全以國有企業為主體、社會參與、實體化運作的運營管理模式,鼓勵企業、社會組織積極參與景區建設、運營和管理,提升景區整體服務水平。

③整合文旅資源,開發科學合理的旅游路線,打造智能化服務。在旅游開發的過程中突出萬壽巖遺址主題,深挖萬壽巖遺址的內在價值,與周邊的旅游景點結合,打造特色的旅游線路,滿足公眾不同的文化需求,加大智能化設備投入,打造真正的“文博之旅”。

④加大宣傳力度。通過臨時展、宣傳視頻投放的形式,加快萬壽巖遺址走出去,提高知名度。萬壽巖遺址的知名度不僅停留在考古學界,更應普及到一般民眾。明確主題定位,確定識別性高的宣傳口號。

⑤總體保護規劃與旅游發展規劃融合。著眼于加強萬壽巖遺址的整體保護,立足遺址保護與國土空間、文旅融合、產業發展等多規融合、互為支撐,聘請一流專家團隊加快開展遺址保護規劃修編,注重動態更新和過程管理;完善萬壽巖文旅融合發展總體規劃,做好規劃成果轉化和運用;開展萬壽巖周邊片區的控規編制工作,為遺址科學保護和融合發展提供重要依據。

⑥編排一批特色文化節目。可以在萬壽巖國家考古遺址公園建設中設置特色文化體驗游區。深入挖掘古人類文化元素和開閩文化、紅色文化、民俗文化等地方特色資源,編排古人類活動的時空情景展示等一批特色節目,拍攝人類起源、地球演變系列專題宣傳片。

⑦加強協同配合。致力全要素服務萬壽巖遺址保護研究利用,在規劃設計、征地拆遷、土地轉用、項目招標、工程建設、運營管理、品牌保護、宣傳推介等環節加強協調、密切配合,形成合力。

⑧強化資金保障。積極策劃生成一批文化遺產保護展示、海峽兩岸交流合作等項目,爭取中央及省上資金補助。認真梳理項目建設短期、中期、長期資金使用計劃,合理測算項目建設成本、運營成本、管護成本以及經營性收入、資源性收入,做好資金拼盤,多渠道爭取資金。

⑨探索制定更有吸引力的人才引進政策。與高校合作,通過才智并進、智力兼職、人才租賃等柔性引才方式,引進一批考古等專業的緊缺急需人才,科學配置萬壽巖遺址保護中心班子力量,確保機構順利運行。完善講解人員績效考核機制,選聘培訓一批專業講解人員,招募培訓一批講解員志愿者,提升景區服務水平。

⑩搭建考古研究合作平臺,推動市政府、中科院古脊椎動物與古人類研究所、省文物局簽訂戰略合作協議,辦好“萬壽巖講壇”,定期邀請北京大學、中國科學院、廈門大學等高校和科研院所,以及國家、省文物局專家到萬壽巖實地考察、現場指導,為萬壽巖遺址的保護、研究、利用工作出謀劃策。

5 結語

習近平總書記強調:“讓收藏在博物館里的文物、陳列在廣闊大地上的遺產、書寫在古籍里的文字都活起來。”“活起來”三個字為文旅融合指明了方向。在保護好萬壽巖遺址本體的前提下,利用好萬壽巖的史前文化特色,讓更多人了解萬壽巖遺址的文化內涵才是今天文旅融合的最終目標。■

參考文獻

[1]王春山.“文旅融合”背景下博物館的挑戰與思考[J].博物館研究,2019(4):9-13.

[2]孫秀英.淺議如何協調旅游開發與文物保護的關系[J].黑龍江科技信息,2011(35):205.

[3]黃璐.文旅融合背景下的博物館研學產品開發[J].旅游縱覽:下半月,2019(8)11,13.