灣塢隧道燒損及災后加固分析

■ 陳長偉

(福寧高速公路有限責任公司, 寧德 352000)

1 工程概況

福鼎-寧德高速公路福安連接線灣塢隧道位于福安市灣塢鄉灣塢村,為上下行分離式四車道高速公路隧道。 隧道起訖樁號為BK1950+630~BK1952+260,全長1630 m。2019 年4 月1 日上午10:00, 在灣塢下行隧道BK1950+850 超車道內,運載蔬菜的貨車與前方一輛運載石板材的貨車發生刮擦事故,造成運載石板材車輛發生著火事故,起火直至滅火結束,持續時間近110 min。 火災影響區域為BK1950+630~BK1951+420,影響區域長度790 m。

其 中BK1950+885 ~+915 和BK1951+258 ~+283.5 兩個區域均為重度燒傷區,長度55.5 m,該兩處均為Ⅳ級圍巖。 根據設計文件,該區段初支采用C20 噴射素混凝土,厚度為12 cm;長度為2.5 m 的Φ22 砂漿錨桿;局部采用Φ8 鋼筋網;二襯設計為素混凝土,設計強度為C25,厚度為40 cm。 竣工時隧道內鋪設水泥混凝土路面,路面板厚度26 cm,其整平層采用10 cm 厚C10 混凝土。火災發生前隧道路面已完成白改黑改造, 路面已鋪設6 cm 厚瀝青混凝土路面。

2 隧道結構損傷情況分析

圖1 BK1950+897 襯砌燒損

圖2 BK1951+264 路面燒損

灣塢下行隧道結構物火災病害主要表現為二次襯砌層混凝土出現大面積熏黑、網裂、裂縫和瀝青混凝土路面燒損等病害,詳見圖1~2。 檢測發現,BK1951+420~BK1952+260 屬未影響區,長度840 m。BK1950+630~+856、BK1950+922.5~BK1951+240.5、BK1951+299.5~+420 屬輕度燒傷區,長度664.5 m,該區段僅混凝土表面、照明燈飾被熏黑,未見表層混凝土由火災引起的剝落及網裂現象,混凝土顏色正 常。 BK1950+856 ~+885、BK1950+915 ~+922.5、BK1951+240.5 ~+258、BK1951+283.5 ~+299.5 屬 中度燒傷區,長度70 m,該區段大部分混凝土和照明燈具被嚴重熏黑,未見表層混凝土剝落現象,但二襯混凝土出現部分裂縫情況, 用硬毛刷刷除附著物后,混凝土偏白。BK1950+885~+915、BK1951+258~+283.5 屬于重度燒傷區,長度55.5 m,該區段二襯表層混凝土大面積網裂, 路面出現破損 (燒損)。 混凝土顏色被熏黑,錘擊聲音響亮。

隧道重度燒傷區病害情況見表1。 裂縫最長達6 m,最大寬度為0.5 mm,襯砌結構多處出現網裂。

通過回彈法檢測二襯混凝土強度,BK1950+910 燒傷區中混凝土強度最小值出現在樁號BK1950+886.5~+898.5 重度燒傷區內, 實測值為15.0 MPa;BK1951+264 燒傷區, 混凝土強度最小值出現在樁號BK1951+258~+264 重度燒傷區內,實測值為12.1 MPa,均小于設計強度C25。

表1 灣塢下行隧道重度燒傷區病害統計表

現場利用超聲波法檢測混凝土內部缺陷,選取火場中心區域BK1950+885~+915、BK1951+258~+283.5 兩段范圍內,分別在拱頂、拱腰、邊墻各測試聲速值。 推斷出BK1950+885~+915 區域損傷層厚度最大值在拱頂BK1950+905 處,損傷層厚度值為33.1 mm;BK1951+258~+283.5 損傷層厚度最大值在拱頂BK1951+265 處,損傷層厚度值為33.8 mm。

將本次重、 中度燒傷區襯砌火災受損病害與2018 年8 月同一段落定期檢查結果進行對比,發現上述段落襯砌病害在火災受損后發展迅速,基本可斷定重、中度燒傷區襯砌出現的網裂、混凝土剝落、裂縫等病害由本次火災造成。 襯砌重、中度燒傷區應立即進行加固處理[1]。

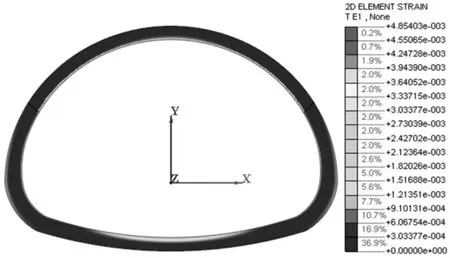

3 重度燒傷區襯砌結構高溫后變形分析

采用MIDAS 有限元軟件計算分析灣塢隧道下行洞重度燒傷區在起火時、滅火時、滅火后不同時刻的襯砌結構內部最大主應變的分布情況,結果如圖3~7 所示。 計算中采用的火災曲線, 設定0~1 h為升溫階段,1~2 h 為恒溫階段,2~6h 為降溫階段,6~24 h 為自然冷卻階段[2]。分析得出,當襯砌溫度升高后,結構內應變發生較大變化,尤其是拱頂、拱腳及拱腰等處,應變變化較大(圖4)。滅火時二襯應變達到最大值,滅火后隨著時間的延續,襯砌溫度降低,變形逐步恢復,應變逐步減少。 滅火后24 h,最大應變值僅略高于起火時,最大應變的分布特征與其接近(圖3、7)。

圖3 起火時二襯內最大應變分布云圖

圖4 滅火時二襯內最大應變分布云圖

圖5 起火4 h 二襯最大應變分布云圖

圖6 起火12 h 二襯內最大應變分布云圖

圖7 起火24 h 二襯內最大應變分布云圖

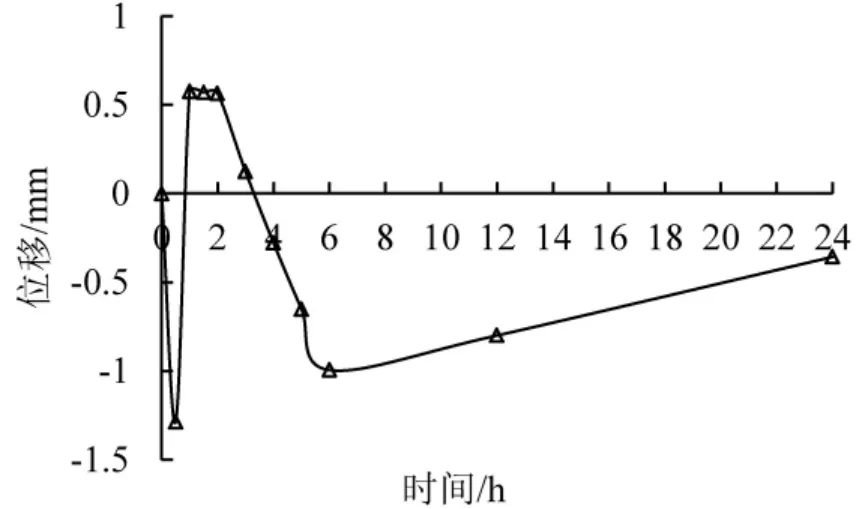

圖8 所示為隧道襯砌豎向拱頂位移隨時間的變化。 在升溫初始階段(0~1 h 為升溫階段,其中0~0.5 h 為升溫初始階段),隧道拱頂襯砌結構下沉(向坐標軸負方向)。 當升溫半小時后,隨著溫度向襯砌結構內部傳播和升高,襯砌混凝土受熱膨脹,膨脹產生的變形增大且占主導地位,表現為拱頂襯砌結構正向(向坐標軸正方向)變形,當溫度開始降低時(2~6 h 為降溫階段), 由固相變形和孔隙氣體膨脹導致的變形隨隧道溫度降低而減小, 最終基本消失,而由升溫引起的混凝土化學反應產生的巨大膨脹變形不可恢復,與混凝土力學性能劣化產生的沉降疊加,表現為拱頂下沉。 混凝土自然冷卻后,其力學性能得到部分恢復,拱頂沉降略有減小。

圖8 著火后隧道二襯拱頂豎向位移變化曲線

火災高溫中,隧道襯砌結構內部溫度分布不均勻,截面各位置受熱膨脹不均勻;同時高溫環境下鋼筋混凝土力學性能劣化、彈性模量降低,共同導致襯砌結構發生顯著變形。 由圖8 可知,火災過程中隧道二襯拱頂豎向位移最大增加了1.29 mm,起火后24 h 隧道二襯拱頂豎向位移增加了0.36 mm。

4 中-重度燒傷區加固方案

4.1 路面破損修復

通過對現場調查發現,隧道重度燒傷區出現路面破損,局部出現結構松散。 考慮到實際汽車燃燒對影響區路面也有損傷, 且為了保證路面施工質量,路面破損修復的區域范圍分別以路面破損中心區域BK1950+910、BK1951+264 為中心前后各增加25 m, 即為BK1950+885~+935 及BK1951+239~+289,路面修復長度為100 m。

對破損的道路結構層銑刨后,重新鋪筑瀝青混凝土。 由于路面經歷了白改黑工程,銑刨的道路結構層厚度包含6 cm 厚瀝青混凝土面層及水泥混凝土路面層, 水泥混凝土路面層應銑刨至新鮮混凝土,水泥混凝土路面層銑刨厚度按4 cm 計。

4.2 襯砌混凝土剝落、裂縫處治

對于襯砌混凝土剝落、網狀裂縫分布區域先進行混凝土表面清理。 現場病害調查可知,BK1950+910 燒傷區及BK1951+264 燒傷區隧道襯砌混凝土損傷層厚度最大值出現在拱頂處, 最大損傷層厚度值為33.8 mm,屬于淺表面的病害。 對淺表面的剝落、網裂混凝土病害,處治設計采用環氧砂漿修補[3]。 混凝土剝落、網裂病害修復后,用經顏色調配的膩子膠修補表面以修飾修補痕跡。

修補過程中應鑿除碳化、松散混凝土至新鮮混凝土表面[4],鑿除及環氧砂漿修補按平均厚度3 cm計算。

裂縫處理參照《公路橋梁加固設計規范》(JGJ/T J22-2008)的規定,即對于寬度小于0.15 mm 的裂縫采用表面封閉法修補,涂刷專用環氧樹脂膠進行封閉;寬度大于等于0.15 mm 的裂縫采用壓力注漿法修補。

灣塢隧道下行洞燒損加固后運營至今已有1年半,整座隧道拱部和邊墻沒有出現滲漏水,加固結構穩定,由此說明上述加固方案是合理的。

5 結論

(1)2019 年4 月灣塢隧道下行洞因交通事故起火, 火災歷時近110 min, 導致BK1950+885~+915和BK1951+258~+283.5 兩個區域遭受重度燒傷。

(2)災后單條裂縫最長達6 m,最大寬度0.5 mm。混凝土最低強度為12.1 MPa,損傷層厚度最大為33.8 mm。 有限元計算結果顯示火災過程中隧道二襯拱頂豎向位移最大增加了1.29 mm, 起火后24h 拱頂位移增加了0.36 mm。

(3)為確保隧道安全使用,對BK1950+885~+935及BK1951+239~+289 段道路結構層銑刨后, 重新鋪筑瀝青混凝土;對襯砌淺表面的剝落、網裂混凝土病害采用環氧砂漿修補;對襯砌裂縫根據寬度分別采用表面封閉或壓力注漿修補。