《后翼棄兵》:安靜地順從心意

黃雯靖

現實中的女孩們往往想成為王后,卻不知道成為王后的代價是要首先放棄自己內心躁動的“兵卒”。不懂得割舍就會方向迷茫,不懂得獨立就會淪為命運玩物。

【劇情簡介】:20世紀50年代末,年幼的貝絲·哈蒙被遺棄并被托付給肯塔基州的一家孤兒院。她具有驚人的國際象棋天賦,同時對政府提供給孩童的鎮靜劑上癮。貝絲被自己心中的惡魔所困擾,在藥物和天賦的雙重作用下,她變成了一個令人印象深刻、技藝高超且富有魅力的棄兒,并決心打破男性主導的國際象棋界建立的傳統界限。

在播出之前,恐怕沒有幾個人能料到,網飛公司歷史上最賣座的迷你劇居然是一部沒有超能、沒有情色、沒有兇殺暴力,甚至感情線都單薄的女主劇,講述的是一個小女孩認真下象棋的故事。故事的名字叫做《后翼棄兵》。

這部秋天上映的迷你劇一共7集,每集50分鐘,背景設定在20世紀50年代的美國。單獨看故事簡介,似乎這是一部俗套且乏味的勵志劇,猜想的劇情中多半有女主角的掙扎成長,外界的否定不屑,女主角的過關斬將、戰無不勝,以及有個溫柔可親的男主,默默支撐她的世界。

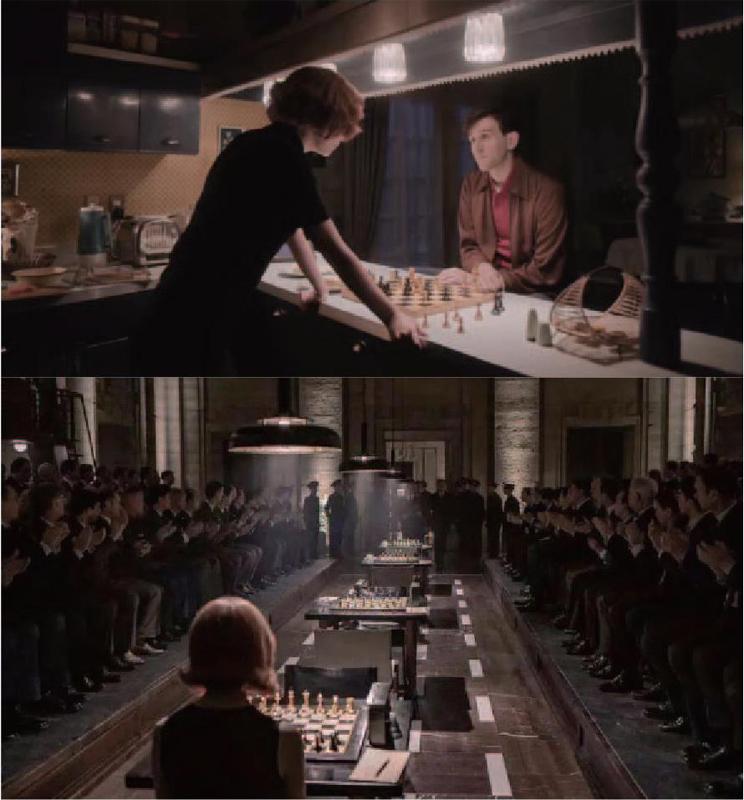

然而,帶著這些猜想的觀眾,期待多半要落空,落空之處又會迅速被巨大的驚喜所填補。女主角確實被命運遺棄,但她平靜自若,沒有哀怨、沒有偏執,只是默默尋找生活中的暖色。她在孤兒院找到一個地下室,地下室里的老校工教會她國際象棋。與其說國際象棋是改變她命運的工具,不如說是她童年唯一的陪伴。別人下棋是消遣,而她下棋是構建世界——一個每晚存在于她天花板上,皇后飛馳、衛兵推進的世界。

獨立成為這部迷你劇里女主角最主要的人格魅力,隨著劇情推進,獨立的光芒開始籠罩她的人生。她被人收養,然而養父很快拋棄家庭。她和養母相依為命,養母又醺酒喪命。她身邊有男棋友陪伴,但那些人并不懂她。教會希望利用她傳道,中情局希望利用她諜戰,整個世界心機重重,而她置若罔聞、我行我素。獨立的魅力至此散發光芒,這才是真正的女主戲——不依附、不媚俗、不取巧、不執拗,只是安靜地順從心意,聽從內心的召喚。

正是這種自然的召喚,才讓貝絲·哈蒙這個天才少女的傳奇故事走進了許多人的心。當然《后翼棄兵》的魅力還不僅于此,其實整部劇都讓人們反思什么叫真正的女主角。這部劇最開始的譯名叫做《女王的棋局》,這個譯名體現了許多人對它的期待或是誤解。一個少女闖入男性主導的職業,會讓人認為這是一部女性主義的片子,然而就像貝絲·哈蒙自己說的一樣,在獲得國際象棋冠軍之后,“多數報道都會強調我是一個女性,但那不應該是重點”。

貝絲·哈蒙當然會遇到身為女性棋手所獨有的問題,但是那只是故事真實性的一部分,她從來都拒絕在她身上貼上標簽。她就是貝絲·哈蒙,一名棋手。貝絲·哈蒙的劇情幾乎不是在練棋,就是在看棋書,導演的鏡頭聚焦在女主角戰勝自己、修煉自己,最終成長為世界冠軍的單純故事。這種影像表達,傳遞出整個制作團隊對女主角的理解:女主角并不是女王,不是聲嘶力竭地吶喊,不是凄婉悲涼地抱怨,而是依靠真實的自己。

“后翼棄兵”是個國際象棋專業術語,意思是“后”故意舍棄掉自己的“兵”,從而在棋盤上獲得一種主動優勢,這用在片名上別有深意。年幼的貝絲·哈蒙剛剛到孤兒院的時候,老師在課堂上念了首詩,英國女詩人Stevie Smith的《Not Waving But Drowing》,詩句意思是:我這一生離岸太遠,以致求救時,卻像在揮手。詩句是主角那時候的寫照:無依無靠,過著暗無天日的日子。然而國際象棋就像照亮她人生的光,讓她緊緊抓住,從水底升起。在此后的人生中,她背負著鎮靜劑成癮、酒精成癮、母親自殺、養母意外身亡的種種壓力,最后在不斷挑戰最強對手的過程中,完成了自我救贖,戰勝了自己,她丟棄了自己的“兵”——那些沉重的包袱。

這也是本片最真實的寓意。現實中的女孩們往往想成為王后,卻不知道成為王后的代價是要首先放棄自己內心躁動的“兵卒”。不懂得割舍就會方向迷茫,不懂得獨立就會淪為命運玩物。

我最喜歡《后翼棄兵》的結局,在贏得世界冠軍之后,畫面中的貝絲·哈蒙沒有衣錦還鄉,沒有歡喜團圓,她丟下美國官員,走到蘇聯街頭,拿起棋子,與公園的老人們一起下棋,那些宗教、政治、愛情都與她無關,她完成了母親對她的期盼:“你過你的人生,想做什么就去做,只有堅強的女人能夠一個人生活,畢竟這世界,所有人都將就生活。”

她想告訴我們的已經說完,她的故事就這樣消失在街巷之中,一如我們的故事融化在平凡的世界里。

(編輯 宦菁 huanjing0511@sohu.com)