5 種生物藥劑對葡萄炭疽病藥效研究*

石 潔,李寶燕,欒炳輝,李凌云,田園園,王英姿,

(1 山東省煙臺市農業科學研究院,265500)(2 煙臺大學生命科學學院)

葡萄炭疽病主要由膠孢炭疽菌(Colletotrichum gloeosporioides)侵染引起[1],以危害葡萄果實為主,近成熟或成熟期時表現癥狀明顯。果實受害后,先在果面產生針頭大小的褐色小圓斑,之后逐漸擴大并凹陷,表面產生同心輪紋狀排列的暗黑色小顆粒,即病原菌的分生孢子盤,環境濕度大時發病部位出現粉紅色分生孢子團[2-3],嚴重時,病斑擴展至全穗,病穗率50%~70%,對葡萄產業危害嚴重。目前,葡萄炭疽病仍以化學防治為主,因殺菌劑單一,連續、多次施用導致病原菌對其敏感性降低[4],同時存在用藥量大、果園生態環境惡化、農藥殘留超標等問題。為滿足現代葡萄產業農藥減施增效發展要求,急需篩選出可與化學殺菌劑交替輪換使用的有效生物藥劑,以減少化學藥劑用量,保障葡萄產業的可持續健康發展。

生物殺菌劑具有安全、高效、無污染的優點,對環境保護和食品安全具有重要作用。植物源殺菌劑丁子香酚對防治蘋果輪紋病[5]、櫻桃莖腐病[6]、葡萄霜霉病[7]及葡萄灰霉病[8]等有效;植物源生物堿類農藥苦參堿是防治葡萄霜霉病的有效藥劑[7];植物仿生農藥乙蒜素可防治櫻桃莖腐病[6]、花生葉斑病[9]等;微生物源農藥多抗霉素防治葡萄霜霉病[7]、黑痘病、穗軸褐枯病、灰霉病[10]和黃瓜白粉病[11]等效果較好;微生物源N-糖苷類抗生素中生菌素對番茄青枯病的防效較好[12]。但這5 種生物藥劑對葡萄炭疽病的防治效果尚未見報道。

本研究測定了丁子香酚等5 種生物藥劑對葡萄炭疽病菌的毒力,并選取4 種室內抑菌活性較好的藥劑開展了田間試驗,以期篩選出可以減少和替代化學農藥防治葡萄炭疽病的生物藥劑,對降低果品農藥殘留和延緩抗藥性具有重要意義。

1 材料與方法

1.1 供試菌株

于煙臺市農業科學研究院植保園采集葡萄炭疽病典型病果,經組織分離與純化培養后獲得純系菌株。

1.2 供試藥劑

供試藥劑:3%多抗霉素可濕性粉劑,廣東省東莞市瑞德豐生物科技有限公司;0.3%丁子香酚可溶性液劑,山東省億嘉農化有限公司;1.5%苦參堿水劑,成都新朝陽作物科學有限公司;80%乙蒜素乳油,天津市漢邦植物保護劑有限責任公司;3%中生菌素可濕性粉劑,福建凱立生物制品有限公司。對照藥劑:80%代森錳鋅可濕性粉劑,陶氏益農農業科技(中國)有限公司。

1.3 室內毒力測定

1.3.1 含藥培養基的配制

將配制的藥劑母液稀釋后加入PDA 培養基,3%多抗霉素可濕性粉劑濃度梯度為15 000、7 500、3 750、1 875、937.5、468.75 mg/L,3%丁子香酚可溶性液劑濃度梯度為0.75、0.6、0.5、0.43、0.38、0.33 mg/L,1.5%苦參堿水劑濃度梯度為100、50、25、12.5、6.25 mg/L,80%乙蒜素乳油濃度梯度為160、80、40、20、10、5 mg/L,3%中生菌素可濕性粉劑濃度梯度為100、50、25、12.5、6.25 mg/L。

1.3.2 試驗方法

采用菌絲生長速率法[13]測定藥劑對病原菌的抑制作用。以不加藥平板為對照,每個濃度重復4 次。于25 ℃下恒溫培養5 d 后,采用十字交叉法垂直測量平板菌落直徑,與對照相比計算試驗藥劑對炭疽病菌菌絲生長的抑制率。利用SPSS 數據處理系統計算各藥劑毒力回歸方程、相關系數r和EC50。

抑制率(%)=[(對照菌落直徑-處理菌落直徑)/對照菌落直徑]×100

1.4 田間試驗

1.4.1 試驗地概況

2018 年7—9 月于蓬萊潮水釀酒葡萄園進行試驗,栽植品種‘蛇龍珠’,樹齡10 年,籬架式栽培,行株距1.5 m×1.0 m,試驗區域內樹勢一致,炭疽病常年發生,沙壤土,配有滴灌帶,肥水良好,管理水平較高。

1.4.2 試驗藥劑選擇及濃度設置

選取對炭疽病菌抑制效果較好的丁子香酚、苦參堿、乙蒜素、中生菌素進行田間藥效試驗。供試藥劑處理:0.3%丁子香酚可溶性液劑1 000、1 250、1 500 倍液,1.5%苦參堿水劑500、600、700 倍液,80%乙蒜素乳油1 000、1 250、1 500 倍液,3%中生菌素可濕性粉劑600、800、1 000 倍液。選保護性殺菌劑80%代森錳鋅可濕性粉劑800 倍液作為藥劑對照,以噴灑等量清水作為空白對照。

1.4.3 試驗設計及調查方法

設置14 個處理,4 次重復,56 個試驗小區,每個小區10 株葡萄樹,小區面積10 m×1.5 m,隨機區組排列。在葡萄炭疽病發生前進行試驗,以MATABI Super Green 16 型背負式噴霧器噴霧,以植株均勻著藥為止。7 月28 日首次噴藥,藥前調查發病基數,每隔7 d 施藥1 次,連續施藥3 次。末次藥后10 d 調查發病情況。每個小區隨機選擇20 個果穗,記錄總果數及受害病果數,計算病果率及防效。利用DPS 數據處理系統對各小區的防治效果進行方差分析,并用DMRT 法進行多重比較。

病果率(%)=(病果數/總果數)×100

防治效果(%)=[(對照受害果率-處理受害果率)/對照受害果率]×100

2 結果與分析

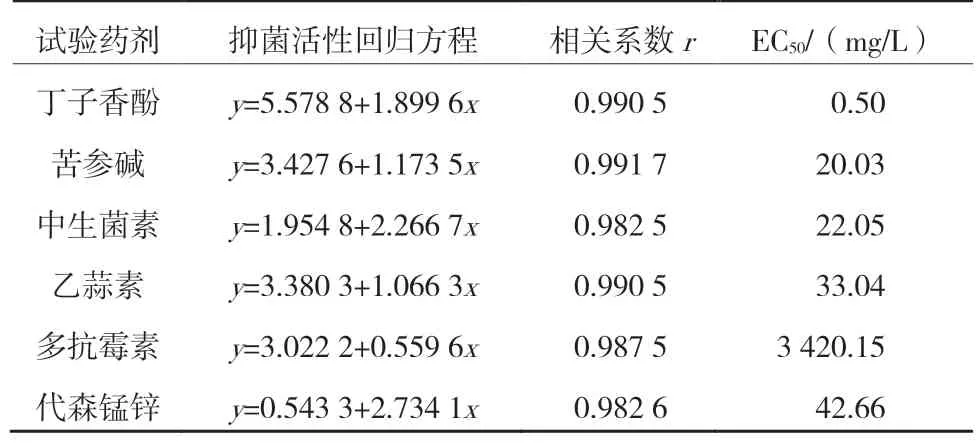

2.1 室內毒力測定結果

丁子香酚抑制葡萄炭疽病菌菌絲生長效果最好,EC50為0.50 mg/L;苦參堿、中生菌素、乙蒜素抑制效果次之,EC50分別為20.03、22.05、33.04 mg/L;多抗霉素抑制效果最差,EC50高達3 420.15 mg/L(表1)。對照藥劑代森錳鋅EC50為42.66 mg/L,除多抗霉素外,丁子香酚、苦參堿、乙蒜素、中生菌素EC50值均低于對照藥劑,抑菌效果較好,可進一步開展田間藥效研究。

表1 不同殺菌劑對葡萄炭疽病菌菌絲的毒力測定結果

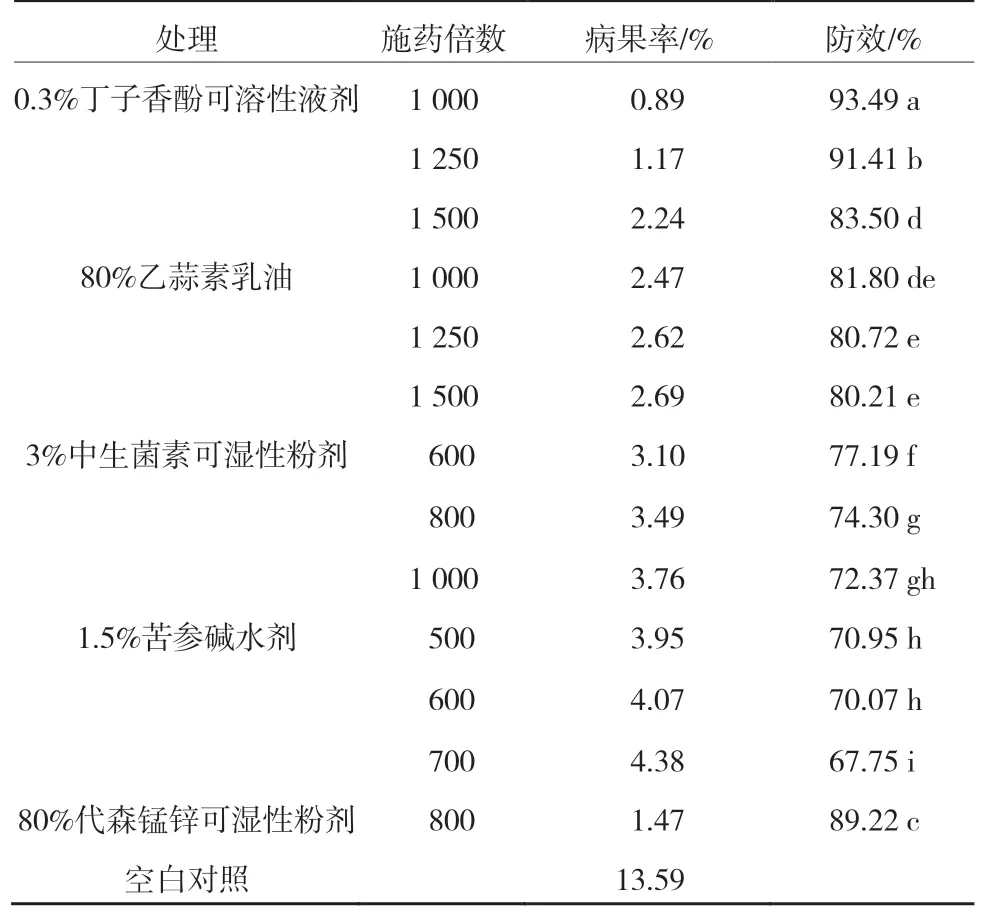

2.2 田間藥效試驗結果

由表2 可知,0.3%丁子香酚可溶性液劑1 000~1 250 倍液防效最高,為91.41%~93.49%,顯著優于其他藥劑;0.3%丁子香酚可溶性液劑1 500 倍液、80%乙蒜素乳油1 000~1 500 倍液防效次之,為80.21%~83.50%,顯著低于對照藥劑代森錳鋅,顯著高于中生菌素和苦參堿各處理,其中乙蒜素3 個處理間防效差異不顯著;1.5%苦參堿水劑500~700倍液防效最低,為67.75%~70.95%。

3 討論與結論

環渤海灣地區鮮食葡萄采用藥劑防控結合果實套袋技術,可有效控制炭疽病的發生,但釀酒葡萄炭疽病發生仍較重。由于長期使用化學殺菌劑,在藥劑的選擇壓力下,病原菌產生一定抗藥性而使防治效果下降甚至喪失。據報道,葡萄炭疽病菌已對多菌靈、甲基硫菌靈、乙霉威表現為高水平抗藥性[14-16],對戊唑醇、烯唑醇、腈菌唑等麥角甾醇生物合成脫甲基抑制劑類(DMIs)殺菌劑敏感性也逐漸降低[15-18]。而篩選的供試生物藥劑與上述苯并咪唑類、DMIs 等殺菌劑作用機理不同[19-24],生產中可輪流施用,以減緩抗藥性的發生與發展。

表2 不同殺菌劑防治葡萄炭疽病田間試驗結果

毒力測定結果表明,丁子香酚、苦參堿、乙蒜素、中生菌素對葡萄炭疽病菌的抑制效果較好,均優于常規化學藥劑代森錳鋅,多抗霉素抑菌效果較差,EC50高達3 420.15 mg/L。而楊敬輝等2014 年發現50%多抗霉素對采自江蘇省的葡萄炭疽病菌EC50為70.34 mg/L[25]。分析可能是藥劑有效成分含量及兩地菌株抗藥性不同,或經過多年藥劑選擇,炭疽病菌對藥劑敏感性降低,造成抑菌效果產生差異。綜合室內外試驗結果得出,0.3%丁子香酚、80%乙蒜素對葡萄炭疽病的田間防效在80%以上,可作為防控葡萄炭疽病的有效替代藥劑與常規化學藥劑代森錳鋅輪換使用,推薦使用倍數均為1 000~1 500 倍。此外,丁子香酚對葡萄霜霉病菌及灰霉病菌抑制效果較好,且對2 種病害表現出較優的田間防效[7-8],生產中可作為兼防多種葡萄病害的有效藥劑使用,具有較好的推廣應用前景。