紅獅街的深夜食堂

李天一

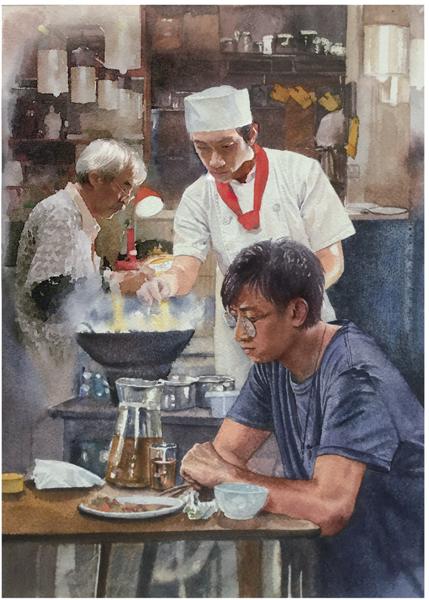

從倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院經(jīng)濟(jì)系館往北步行五分鐘,轉(zhuǎn)入窄窄的紅獅街,路左側(cè)有一家不大起眼的中餐外賣店。說是外賣,其實(shí)店里有兩張方桌和一個(gè)靠墻的吧臺(tái),供客人堂食。十幾平方米的店面,門楣上掛著“山姆士快捷中餐”的招牌,進(jìn)門是桌子,往里走兩步就是收銀臺(tái)和飲料柜,再往后就是灶臺(tái)和洗手臺(tái)了。

做體力活的工人,囊中羞澀的學(xué)生,騎馬巡邏的皇家警察,拄著拐杖、戴著高帽的英國窮紳士,中午或傍晚飯點(diǎn)的時(shí)候,便會(huì)一股腦兒地?fù)磉M(jìn)小店,輪流盯著收銀臺(tái)塑封菜單上永不改變的排列組合(雞/牛/鴨/蝦/素+咖喱/蘑菇/蔥姜/豆豉),摸出幾個(gè)硬幣或者幾張皺巴巴的紙幣,然后站在一旁看火苗舔舐著鐵鍋和鍋里翻滾的蔥花,聞著升騰的煙火氣,待珍饈出鍋入盒,打包走人,全程不過十分鐘。倘若你不趕時(shí)間或者店內(nèi)有空位,老板會(huì)把熱騰騰的飯菜放在潔白的陶瓷盤里,親手端來,麻利地布好餐巾、刀叉和飲料,然后就不再來叨擾。但這般待遇多數(shù)客人是無福消受的:一來店內(nèi)桌椅有限,二來大家行色匆匆,都趕時(shí)間。

像我這種讀書郎,一般是晚上過來,填飽肚子之后繼續(xù)熬夜泡自習(xí)室,所以總能找到位子堂食。一來二去,老板記住了我這個(gè)點(diǎn)餐后就蜷縮在角落里看書的窮書生。

一

記得十月第一次來時(shí),聽到老板和電話里訂餐的客人講廣東話,我還稍稍緊張了一下:如果他跟我講廣東話怎么辦?若是他聽不懂普通話呢?不過也許是我的普通話氣息太強(qiáng),老板看見我說的第一句話就是:“來吃(cī)點(diǎn)什么?”

“您好,我想要一份蔥姜蝦,菜單上第一十九號。”我也不知道自己怎么會(huì)緊張到講“一十九號”而非“十九號”,不過老板也沒太在意。我從干癟的錢包里摸出六個(gè)一英鎊的硬幣鋪在柜臺(tái)上,老板輕輕用手一捋,銅板們便乖乖地蹦入收銀機(jī)的抽屜中。我謝過老板,跟他說我不會(huì)講廣東話,以后要他多擔(dān)待。老板笑笑:“不會(huì)講沒關(guān)系,普通話、粵語我都能聽懂。”

當(dāng)時(shí)店里只有我一個(gè)客人,老板在前面收銀,他兒子在后灶炒菜。我轉(zhuǎn)身坐下,面對著柜臺(tái),跟老板攀談起來。原來他是祖籍廣東的越南華裔,一家人四十年前輾轉(zhuǎn)來到英國,在倫敦落腳,白手起家,后來開了這家小小的中餐館養(yǎng)家糊口,到如今已有十余載光景。我恭維他們生意真不錯(cuò),老板笑笑:“當(dāng)?shù)卣块T的人雖然麻煩,但還算講理;最怕有些脾氣很沖的客人,進(jìn)來時(shí)滿身煙味,點(diǎn)餐時(shí)糾纏不清。所以我最希望能多幾個(gè)學(xué)生來這里吃,尤其是從國內(nèi)來的。不過從國內(nèi)來的留學(xué)生都有錢,不太會(huì)來我這種小店。”

別人不好說,但我自己肯定會(huì)來。不只是因?yàn)樽约旱腻X包比臉蛋還“干凈”,更是因?yàn)槲蚁矚g這種煙火氣。遠(yuǎn)遠(yuǎn)看著老板做飯:掐頭去尾剝殼的元寶蝦順著鍋壁滑入滾燙的熱油中,氤氳的蒸氣彌漫開來;澆上豆豉汁的洋蔥片和圓蘑菇緊隨其后,把鍋底蓋得滿滿當(dāng)當(dāng);握著鍋柄輕輕地顛了幾下,食材也聽話地上下翻滾。雖然是廉價(jià)快餐,但老板做事一絲不茍,高檔餐廳才有的餐具配備,在這里一應(yīng)俱全:刀叉、桌布、餐巾、白瓷盤……每次上菜前,他都會(huì)過來把我的餐桌布好,讓我對即將出鍋的美食更增添了一分期待。

屋內(nèi)飄蕩的油煙味——平日里我避之不及,但在這擁擠的小店里,在美食稀缺的英國,在一個(gè)海外求學(xué)數(shù)年的游子心中,卻代表著喜悅的味道、故鄉(xiāng)的溫度,以及和祖國觸手可及的感覺。

于是,這家“山姆士快捷中餐”,就成了窮書生的私家小廚和深夜食堂。

二

十二月初再去的時(shí)候,老板正忙著把黑板上的價(jià)格改掉,從六英鎊漲成六點(diǎn)五英鎊了。

“漲價(jià)了喲!”看著老板把黑板掛回到墻上,我跟老板打趣道。“不漲不行了!”老板搖搖頭,走回收銀臺(tái),又是熟悉的那句:“今天吃(cī)點(diǎn)什么?”

五十便士的價(jià)格差并不影響我來小店覓食的渴望。而且來的次數(shù)多了,我和老板父子也越來越有默契。老板甚至摸透了我的點(diǎn)餐模式:雞肉、鴨肉、牛肉、蝦肉,他能準(zhǔn)確推算出下次我要吃什么,這常常讓我又驚又喜。每當(dāng)我舉棋不定的時(shí)候,就讓老板隨便搭配兩樣,老板從來沒搭配過很雷的組合,每次的菜都深得我心。有時(shí)我太餓了,便從錢包里摸出八九個(gè)硬幣排在桌上,老板便心領(lǐng)神會(huì),端上來的分量也會(huì)相應(yīng)增加。

一般堂食的客人都是飯后抹抹嘴,抬屁股走人,將杯盤留給老板父子處理。而我看他們倆辛苦,每次都把自己用過的餐具送還到廚房,并用濕巾把餐桌清理好。有一天,我是店里最后一個(gè)客人,送還餐具后,我?guī)屠习灏炎雷硬粮蓛簟@习鍖ξ艺f:“我看你跟別人都不一樣,別人點(diǎn)餐后都看手機(jī),而你每次都坐回去認(rèn)真看書,很辛苦噢,你跟他們都不一樣!”

往常我都坐公交車回家,那天晚上,我步行一個(gè)小時(shí),吹著晚風(fēng),沿著泰晤士河,邊走邊想小店老板的話。當(dāng)時(shí)的我在校成績并不理想,投了簡歷常常杳無音信,面試也大多“一輪游”。如果教授和公司的人事主管也能像小店老板那樣夸夸我就好了。

三

元旦時(shí)我忙著考試,一月、二月忙著投簡歷和參加面試,一晃就到了三月初。六號早上,心儀的公司給我發(fā)了郵件,通知我兩周后參加最后一輪面試。被一連串失利打擊到失去自信的我,終于等來了命運(yùn)之神的眷顧。我很想犒勞一下自己。好久沒去我的深夜食堂了,當(dāng)晚,我又拐進(jìn)那條小巷。前臺(tái)是老板帥帥的兒子:“好久沒來了噢!你理發(fā)了,很精神!”

我笑著跟少東家問好,老板聽到我們的對話,也從廚房探出頭來跟我打招呼。

等餐的時(shí)候,我從書包里摸出清早出門時(shí)只咬了一口的冷面包,才意識到,這一天忙得不可開交,竟然沒正經(jīng)吃東西。我正準(zhǔn)備就著晚飯把面包吃掉,被老板看到,他不由分說地把面包拿走,放進(jìn)微波爐熱了一下。

“很餓噢,等我給你熱一下,不要吃太涼的食物。”

“謝謝老板!是有一點(diǎn)餓,中午都沒吃東西。”我用拳頭頂著餓得發(fā)痛的胃,露出尷尬的笑容。

老板從電飯鍋里多舀了一小碗飯,連同加熱后的面包給我端過來,告訴我慢慢吃,不夠還可以加。

看著桌上的大盤小碗,面包、米飯,我不由得嘴角上揚(yáng)。不只是因?yàn)樘鞜o絕人之路——命運(yùn)給了我延續(xù)夢想的面試機(jī)會(huì),更是因?yàn)槔习宓纳埔狻椒踩烁芾斫馄椒踩说碾y處,陌生人的一點(diǎn)善意,可以支撐我走得更遠(yuǎn)。

灶臺(tái)前,老板又開始“創(chuàng)作”下一份玉盤珍饈,爆炒牛肉的香氣彌漫了整個(gè)餐館,躍動(dòng)的火苗溫暖著叮當(dāng)作響的鐵鍋和鐵勺。我用叉子撥動(dòng)著面前的蔥爆蝦和面包,蒸氣升騰開來,模糊了我的雙眼。我跟自己說:等以后找到女朋友了,如果我們都在倫敦,我一定要帶她來這里吃飯,感受一下人間煙火和溫馨自在。

四

四月的最后一個(gè)星期五,我忙著準(zhǔn)備畢業(yè)論文和即將到來的結(jié)業(yè)考試。

深夜食堂還有十分鐘打烊,我踏著夜色,緊趕慢趕地向紅獅街跑去。到了那兒才發(fā)現(xiàn),老板正準(zhǔn)備拉下卷簾門。老板看見門外躊躇的我,露出抱歉的表情:“來晚了哦,我們關(guān)門了。”

我點(diǎn)點(diǎn)頭,表示理解,不過也犯了難:街角的便利店連三明治都賣完了,身后的韓餐又貴人又多,回家煮的話趕路一小時(shí)(周五晚上),再加上廚房排隊(duì)半小時(shí)(室友六人共享一間廚房),這晚飯可以直接當(dāng)夜宵了。

見我很為難,老板沖我招招手,示意我進(jìn)店等一下。他從冰箱里取出一個(gè)淡黃色的紙飯盒,放進(jìn)微波爐轉(zhuǎn)了兩分鐘,他告訴我那是中午客人訂餐后沒取的,明天不打算賣了,不如讓我拿走。

“不是蔥爆蝦噢,不過我們的辣子雞也很好吃。”我轉(zhuǎn)身去摸錢包,老板樂了:“跟你還要什么錢啊?這份是送你的。”見他態(tài)度堅(jiān)決,我也笑了笑:“謝謝老板招待,下次我請老板吃!”

拿著溫?zé)岬募堬埡凶呋貙W(xué)校,才發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)系館外的鐵門已經(jīng)上了鎖。我徘徊片刻,在系館旁邊的公園找了條長椅坐了下來。不知是辣椒氣味太沖,還是因?yàn)樵缟辖淌谡f“你不要想讀博的事了,除非美國的社區(qū)學(xué)院也有博士班讓你讀”,抑或是四天前那個(gè)最終面試的公司發(fā)來了“祝你未來申請好運(yùn)”的信息……總之,那頓飯我吃得很辛苦——嘴里辛辣,鼻子泛酸,眼睛潮濕。

跟那晚一樣,我沿著泰晤士河走回家,耳機(jī)里循環(huán)播放的是逃跑計(jì)劃樂隊(duì)的《夜空中最亮的星》。

五

結(jié)業(yè)考之后的五周時(shí)間內(nèi),我可能寫了人生中最多份數(shù)的求職申請。有些申請激起了一絲波瀾,但也只是波瀾;有的換來了電話面試或視頻面試的機(jī)會(huì),但最終也止于面試。

其實(shí)我心里跟明鏡似的:六月并非招聘季,很多申請寫了也是徒勞。但是我實(shí)在不想“兩手空空”地離開倫敦。趁最后幾周,我想竭盡全力再拼一把,也許就差最后一次嘗試,也許上天會(huì)聽到我的渴求,然后透過層層烏云,射出一道充滿希望的曙光。

七月十號,申請的最后一個(gè)職位回復(fù)“祝我未來好運(yùn)”,看來我明年一定會(huì)心想事成。不過,當(dāng)這最后一線希望也化為泡影時(shí),我才徹底清醒:該離開這里了,明年重新來過。

六

碩士畢業(yè)典禮定在七月十三號,我買了七月十四號中午回國的機(jī)票。

七月十二號晚上,我最后一次造訪我的深夜食堂。我把這次吃飯當(dāng)成一個(gè)很神圣的儀式:我提前準(zhǔn)備好一張嶄新的五元紙幣和兩個(gè)閃閃發(fā)亮的硬幣,穿上為第二天畢業(yè)典禮準(zhǔn)備的襯衫和皮鞋,就連想吃的菜也要和第一次一樣:蔥爆元寶蝦。

老板問我碩士畢業(yè)后的打算,我說在申請博士和找工作,爭取留在倫敦。他又問大概什么時(shí)候有消息,我笑笑說,應(yīng)該很快就會(huì)有信兒了。

“希望你能留下來,繼續(xù)來這里吃飯。你還欠我一頓飯呢,哈哈!”說完,老板把一包黑加侖果汁放到飯桌上。

我謝過老板,心里百感交集,卻什么也沒說出口。反正要走了,沒必要把告別的過程弄得太傷感。我很快吃完盤中餐,揮揮手跟老板父子作別。少東家沖我大聲喊了一句:“申請好運(yùn)!”我走出門,看見老板開始刷鍋,他兒子在拖地板。我最后望了一眼店里柜臺(tái)上那只招財(cái)貓,轉(zhuǎn)身沒入茫茫夜色中……

七

現(xiàn)在我還時(shí)常想起欠老板的那頓飯,更多時(shí)候,很懷念那家煙火升騰的小店,硬幣跌落抽屜的叮當(dāng)聲,老板父子與我的對話,以及洋蔥、蘑菇和元寶蝦在鐵鍋里翻騰的樣子。

2020年上半年,因?yàn)樾鹿诜窝滓咔椋瑐惗匾步?jīng)歷了封城,小店在谷歌地圖上的狀態(tài)變成暫時(shí)歇業(yè),我的心提到嗓子眼兒,好像丟了什么寶貴的東西似的,難受極了。紅獅街的深夜食堂,是我魂?duì)繅艨M的地方,寄托著我太多的情感。

可喜的是,兩個(gè)月前,小店重新開張了,看網(wǎng)友留言,大家都很喜歡那里,我發(fā)自內(nèi)心地為老板父子開心。希望我的深夜食堂能夠一直開下去,也許未來,會(huì)有另一個(gè)讀書郎,在那家小店里尋求慰藉,書寫故事。

無論是那對努力打拼的老板父子,還是像我一樣奮力拼搏的窮書生,這些平凡的小人物,雖沒有改變世界的力量,身上卻有獨(dú)特的、令人流連又回味無窮的故事。而這些故事,讓每日的生活都充滿意義,讓每個(gè)靈魂都獨(dú)一無二,讓每段人生都不可替代。

(張 文摘自微信公眾號“一味OneWay”,本刊節(jié)選,沈 璐圖)