塔山煤礦上覆煤層遺留煤柱水力致裂卸壓技術應用實踐

胡旭東 郝建新

(中煤大同能源有限責任公司塔山煤礦,山西 大同 037000)

1 工作面概況

塔山煤礦30515 工作面位于煤礦三盤區,標高1 008.5 m,工作面東部為實煤區,南部有3-5#煤層1045 輔運、膠帶、回風三條大巷,西部隔10 m 煤柱為30501 工作面采空區,北部隔礦界(煤柱)與同煤白洞井田相鄰。30515 工作面內為3-5#煤層實體煤,平均厚度14.04 m,平均傾角4°。工作面上覆跨本礦2#煤層10201 工作面和10215 工作面采空區,兩采空區間的保護煤柱30 m,該煤柱位于30515 回風順槽左側27.5~57.5 m 處,對應上覆2#層采空區,與30515 工作面層間距為4.41~4.85 m,平均4.64 m。

2 上覆遺留煤柱對煤層影響分析

2.1 遺留煤柱塑性破壞區計算分析

受到2#煤層工作面掘進和回采的影響,區段保護煤柱應力發生多次重新分布,從煤柱體邊緣到深部,會出現破裂區、塑性區、彈性區和原巖應力區,圍巖應力向深部轉移。側向支承應力峰值點位于煤柱內,工作面回采后,其周邊圍巖應力重新分布,兩側煤體邊緣首先遭到破壞,并逐步向深部擴展和轉移,直至彈性區邊界。根據極限平衡理論,工作面區段煤柱的塑性區寬度為:

式中:R0為塑性區寬度,m;M 為煤層一次性采出厚度,取3 m;λ 為側壓系數,由式λ =μ(1-μ)得λ 為0.21;φ0為煤巖體本身的層理面等交界面的內摩擦角,取34°;K 為回采引起的應力集中系數,取3;γ 為上覆巖層的平均容重,取2.5 t/m3;H 為開采深度,取400 m;C0為煤巖體本身的層理面等交界面的粘聚力,取3.0 MPa;

計算得到2#煤層集中煤柱塑性區深度:R0=0.94 m。因此,2#煤層集中煤柱寬度為30 m 時,整個煤柱的塑性區寬度為1.88 m,其余28.12 m 煤柱處于彈性或彈塑性狀態。

根據2#煤層集中煤柱塑性區和彈性區寬度的計算可知,集中煤柱約93.7%的寬度為彈性區范圍,說明集中煤柱沒有被破壞,具有支撐上覆頂板巖層的能力。

2.2 上部遺留煤柱集中應力分布特征數值模擬

采用FLAC3D數值模擬軟件,建立三維數值模型,開挖后的模擬結果如圖1。不開挖3-5#煤層時的上部遺留煤柱應力影響范圍模擬結果,由圖可知,30 m 寬煤柱對3-5#煤層影響范圍80 m,應力最大為25 MPa,應力集中區的范圍為40 m。

圖1 上部集中30 m 煤柱時3-5#煤層應力分布平面投影

3 水力致裂卸壓措施

3.1 水力致裂鉆孔布置

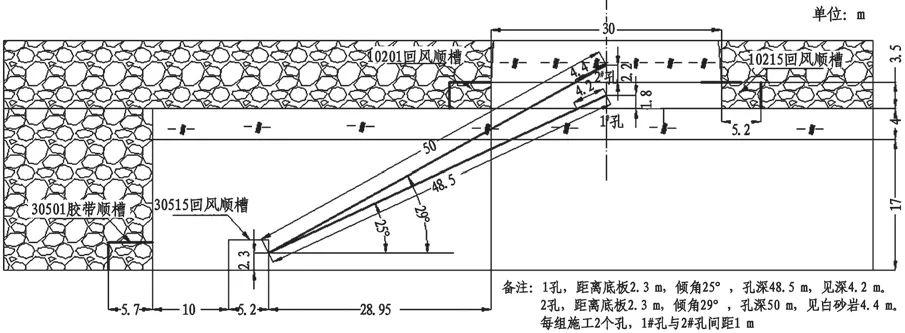

為解決工作面上覆煤柱的影響,中煤大同塔山煤礦采用水力壓裂措施對煤柱進行卸壓。30515 回風順槽距離上覆2#煤層遺留煤柱水平距離28 m,煤柱寬度30 m,煤柱高度3 m。致裂2#層煤柱鉆孔為1 組2 個孔,分別為1#、2#孔。1#孔致裂煤柱直接頂,垂直進入2#煤層直接頂巖石1 m;2#孔致裂煤柱,垂直進入煤柱1.5 m。1#孔與2#孔之間間距1~2 m,每組致裂孔間隔布置,間距20 m,開孔位置距離底板2.3 m,致裂管按照要求送到距孔底1 m位置。水力致裂鉆孔布置示意圖如圖2。

圖2 水力致裂鉆孔布置示意圖

3.2 水力壓裂效果檢驗

本文通過30515 工作面致裂前后工作面周期來壓變化、回采期間工作面頂板破碎和煤壁片幫變化、微震頻次變化、回風順槽圍巖變形變化,進行致裂效果驗證。

當30515 工作面推進至第一組致裂孔位置時,根據工作面進入致裂區域前后的壓力在線監測云圖如圖3,進行對比得出:(1)前半月、后半月周期來壓均為3 次,平均來壓步距為7.18 m 和10.4 m,后半月來壓步距長;(2)前半月、后半月來壓期間壓力顯現時間平均為3 d 和2.67 d,后半月壓力持續時間縮短;(3)自8 月16 日起至26 日,煤柱下59~76#架無連續性的壓力集中顯現,期間工作面共推進31.1 m。

采用水力壓裂卸壓措施之后,工作面在后半月的來壓強度有所減弱,特別是煤柱下壓力無集中顯現,判斷工作面推進至上覆2#層煤柱致裂區后,工作面壓力顯現發生變化。

3.3 動力顯現統計結果

如表1,根據工作面推進期間頂幫情況統計:前半月、后半月工作面片幫天數為9 d 和6 d,后半月工作面片幫減緩;前半月、后半月工作面頂板破碎天數8 d 和6 d,后半月工作面頂板破碎減緩。結果表明,工作面推進至上覆2#層煤柱致裂區后,工作面頂幫情況好轉。

3.4 工作面微震監測結果

微震監測技術是利用采掘空間布置的拾振器,通過實時定位監測技術,分析震動信息,計算得到震源發生的時刻和微震波傳播速度;綜合利用拾振器坐標和記錄的微震波到達時間建立聯合方程組,可進一步求解得到震源位置和能量大小;通過對微震震源信息的分析,該技術還可以給出采動影響下采掘施工影響范圍、來壓規律、“三帶”高度、覆巖破壞范圍等信息。此外,通過進一步應用,該技術可為回采工作面日常監測、來壓預報、煤巖體采動影響穩定性、礦震監測、沖擊地壓監測預警等提供重要參考依據。

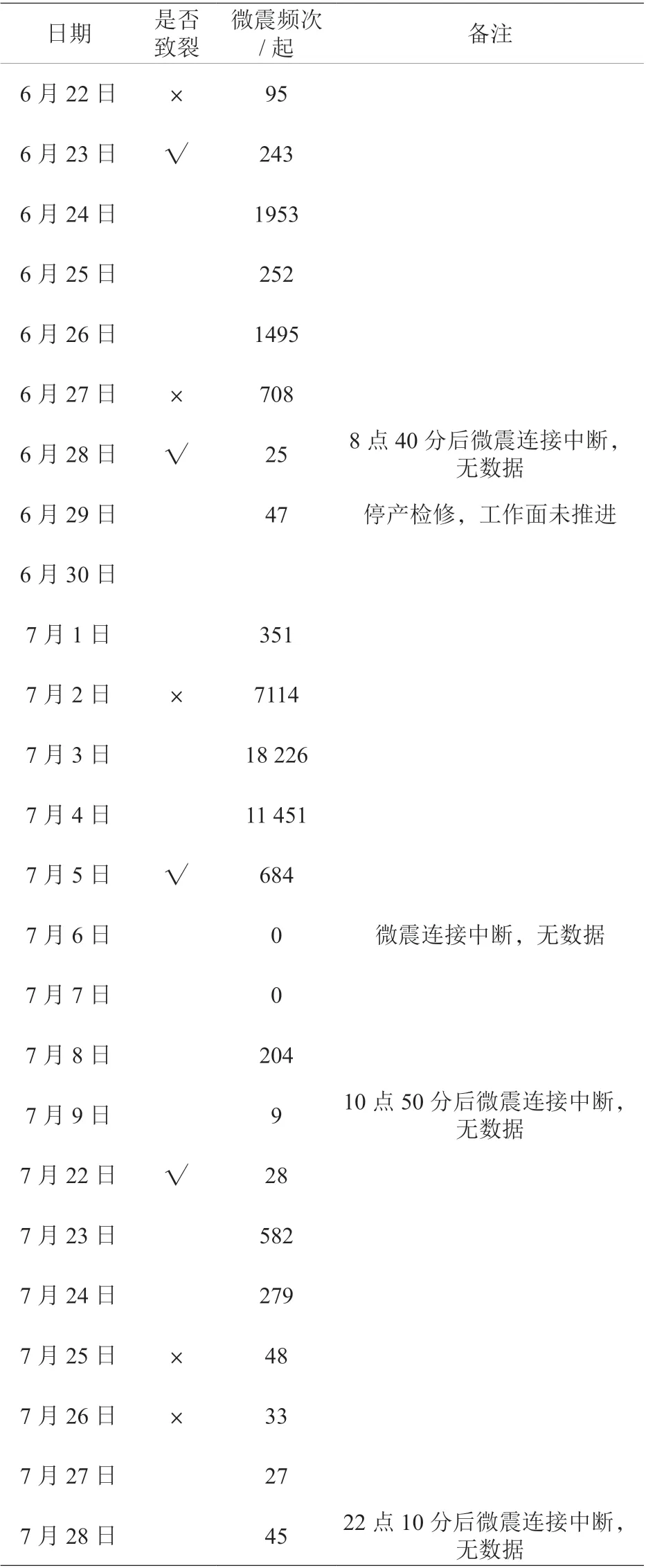

為了區分致裂效果,將微震監測情況分為兩個階段進行統計:一是開始致裂階段,工作面滯后致裂區域約150 m;二是工作面開始進入致裂區域。微震發生頻次見表2。

分析發現,致裂前,微震頻次下降明顯,能量事件平均147 起/天,其中最少下降至20 起/天;在致裂期間,微震頻次增加明顯,最多達到18 000起/天,能量事件平均3280 起/天。說明2#煤層致裂導致微震事件增加,上覆煤柱及其頂板“被破壞”,超前覆巖運動劇烈。

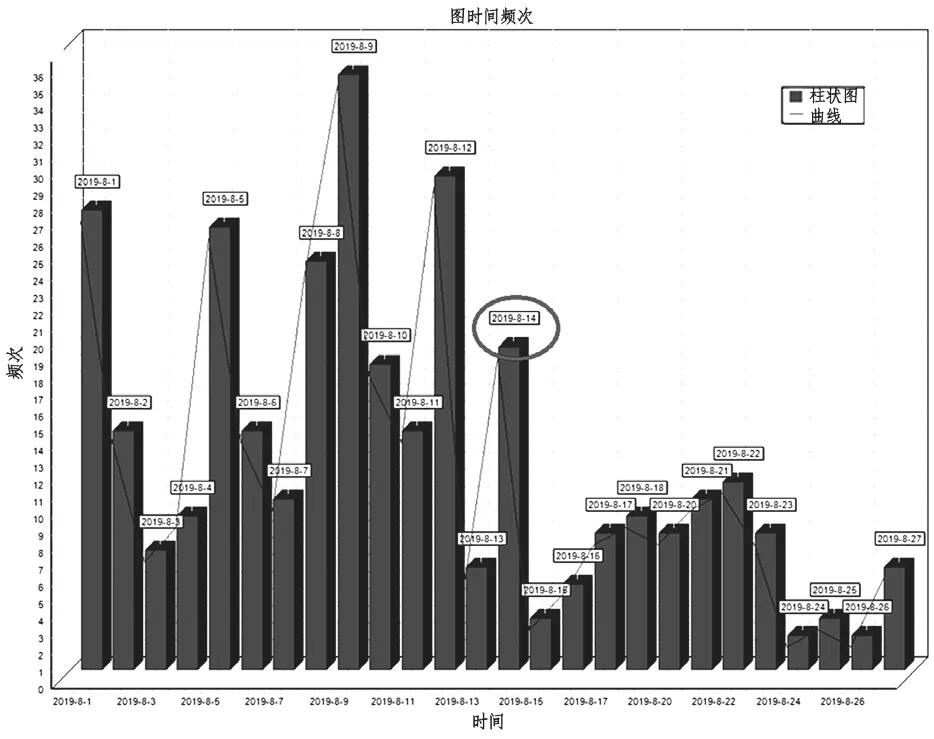

當8 月14 日工作面開始進入致裂區域,30515工作面推進至第一組致裂孔位置時,微震發生頻次如圖4。前半月、后半月微震有效頻次分別是232起和113 起,后半月超前能量釋放減少。說明工作面進入上覆2#層煤柱致裂區后,微震能量釋放減少,覆巖運動減弱。

表1 30515 工作面壓力顯現情況對比表(2019.8.1—2019.8.27)

表2 30515 工作面致裂與微震頻次統計(2019.6.22—2019.7.28)

3.5 回風順槽圍巖變形

在煤礦開采過程中,圍巖在采動應力的作用下發生變形,從而引起片幫、底鼓等動力現象,因此,變形量常常作為應力顯現的一個判斷指標。基于此,本文擬通過監測圍巖變形量和變形速度判斷水力壓裂的卸壓效果。

根據巷道圍巖觀測記錄,在6 月23 日致裂開始后,回風順槽里程830 m 往外巷道頂底板日均移近量由3 mm 變為1.7 mm,該段巷道兩幫日均移近量由4 mm變為2.3 mm。這表明,致裂后頂底板移近、兩幫收斂較前期變化減緩。

圖3 30515 工作面壓力在線監測云圖(2019.8.1—2019.8.27)

圖4 30515 工作面微震頻次統計(2019.8.1—2019.8.27)

4 結論

以塔山煤礦30515 工作面為研究對象,通過理論計算以及數值模擬得到上覆2#煤層煤柱處于彈性或彈塑性狀態,具有支撐上覆頂板巖層的能力,確定了鉆孔“立體”布置原則的卸壓技術方案。