NICU極低出生體重早產兒袋鼠式照護與母乳喂養的關聯分析

陳紅雨

(西北婦女兒童醫院新生兒科,陜西 西安 710061)

母乳喂養是世界衛生組織、聯合國兒童基金會全力倡導的科學育兒方法,是確保嬰幼兒健康成長,提高全民人口素質的一項重要措施。母乳有利于嬰兒的消化吸收,適合嬰兒的生長及發育。母乳喂養可減少早產兒近期及遠期的各種并發癥,包括喂養不耐受、院內感染、壞死性小腸結腸炎(necrotizing enterocolitis,NEC)、慢性肺疾病、早產兒視網膜病、神經系統發育遲緩和再次住院率等[1]。然而,研究表明若新生兒住院治療,其母乳喂養率顯著降低,且早產兒母乳喂養率顯著低于足月兒[2-3]。為了提高母乳喂養率,本院采取了一系列護理措施,并重點研究袋鼠式照護對促進母乳喂養的效果。袋鼠式照護,是一種模擬袋鼠等有袋哺乳動物照顧幼兒的皮膚接觸照護模式,將新生兒直立式貼在其父親或者母親的胸口,給予新生兒足夠的溫暖和安全感,同時滿足其父母親的心理和生理需求,大多應用在早產兒的臨床照護中[4]。本文分析西北婦女兒童醫院新生兒重癥監護病房(neonatal intensive care unit,NICU)2016年12月至2017年12月收治的早產兒極低體重兒母乳喂養的臨床資料,探討袋鼠式照護與極低出生體重早產兒純母乳喂養的關聯性,為增加NICU中早產兒母乳喂養率及減少并發癥的發生提供臨床依據。

1資料與方法

1.1一般資料

選取2016年12月至2017年12月于西北婦女兒童醫院NICU住院的極低出生體重早產兒為研究對象。納入標準:①胎齡<37周且出生體重<1 500g;②母親無傳染性疾病,符合母乳喂養條件;③家屬知情同意且自愿參與研究。排除標準:①先天性遺傳代謝病、先天性心臟病、消化道畸形、需進行外科手術的早產兒;②母親患嚴重疾病不允許母乳喂養。符合入選條件的極低出生體重早產兒共300例,排除腸閉鎖5例、先天性遺傳代謝病3例、早產兒母親患有不能實施母乳喂養的疾病13例,最終剩余279例。按照住院時間分組:①對照組:2016年12月至2017年5月住院的極低出生體重早產兒為對照組,共140例;②研究組:2017年6月至2017年12月住院的極低出生體重早產兒為研究組,共139例。兩組患兒及母親一般情況比較差異均無統計學意義(均P>0.05)。

1.2研究方法

宣教干預:①規范制度流程:制定宣教標準、流程以及宣教者職責,針對宣教工作的不足及疑難點,加以改進;②全員培訓:對全體醫護人員進行早產兒母乳喂養知識培訓,定期考核母乳喂養知識和技能,能對早產兒家屬實施母乳喂養宣教;③宣教實施:對照組僅實施極低出生體重早產兒常規的宣教和探視,每周2次,持續4周;研究組實施極低出生體重早產兒常規的宣教和探視,并進行袋鼠式照護,每周2次,持續4周。其中,袋鼠式照護是指早產兒的父親或母親,以類似袋鼠、無尾熊等有袋動物照顧幼兒的方式,將早產兒直立式地貼在父親或母親的胸口,提供他(她)所需的溫暖及安全感。

宣教評估:采用調查問卷的方式進行。問卷根據項目需求自行設計并征求專家意見后修改而成。①宣教前調查:問卷內容包括患兒一般情況,與被調查者的關系,被調查者文化層次,家庭背景,對母乳喂養的態度等;②宣教后評價:宣教后了解母乳喂養的情況,被調查者送母乳的情況,影響被調查者送母乳的原因等。問卷現場發放,專人指導,當場收回。

1.3觀察指標

收集極低出生體重早產兒基本情況,包括性別、胎齡、出生體重、住院天數;母乳喂養情況,包括喂養方式(純母乳喂養、混合喂養、人工喂養)及7天開始母乳喂養率、住院期間純母乳喂養率;調查影響母乳喂養的原因等。

1.4統計學方法

2結果

2.1兩組極低出生體重早產兒一般情況比較

兩組極低出生體重早產兒性別、胎齡、體重及住院天數差別均無統計學意義(均P>0.05),見表1。

表1 兩組患兒一般情況比較

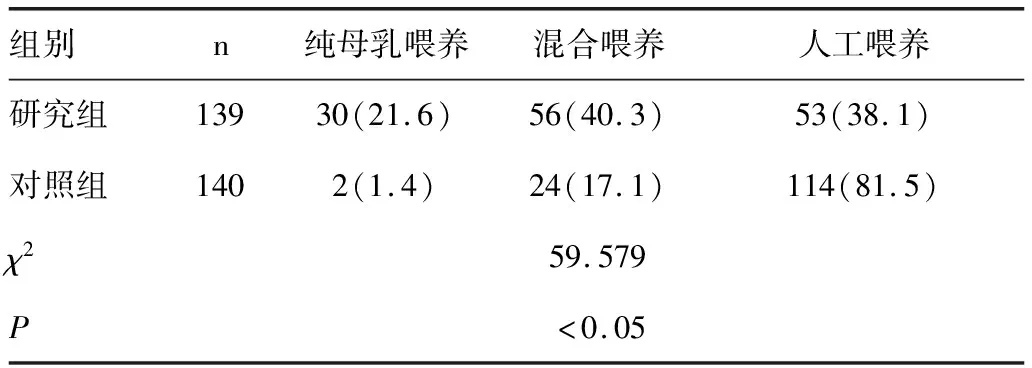

2.2兩組極低出生體重早產兒喂養方式比較

兩組極低出生體重早產兒喂養方式比較差異有統計學意義,且研究組純母乳喂養率顯著高于對照組(χ2=59.579,P<0.05),見表2。

表2 兩組患兒喂養方式比較[n(%)]

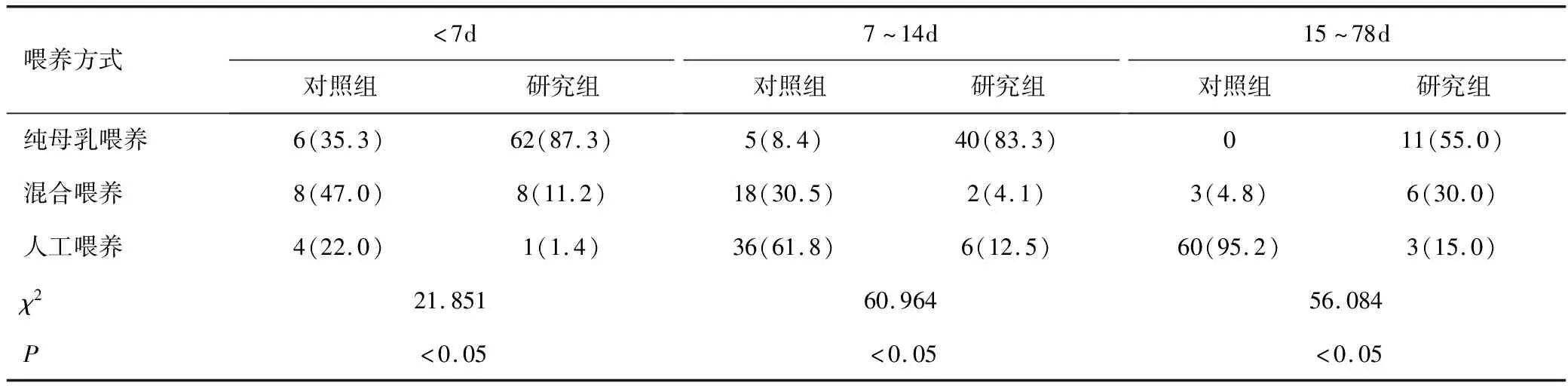

2.3按住院天數分層后比較兩組極低出生體重早產兒喂養方式

按照住院天數分層后,結果顯示在住院7d內、7~14d及15~78d內,兩組極低出生體重早產兒喂養方式比較差異均有統計學意義,且研究組純母乳喂養率顯著高于對照組(χ2值分別為21.851、60.964、56.084,均P<0.05),見表3。

表3 按住院天數分層后比較兩組患兒喂養方式[n(%)]

2.4兩組極低出生體重早產兒家屬對母乳喂養的其他調查情況比較

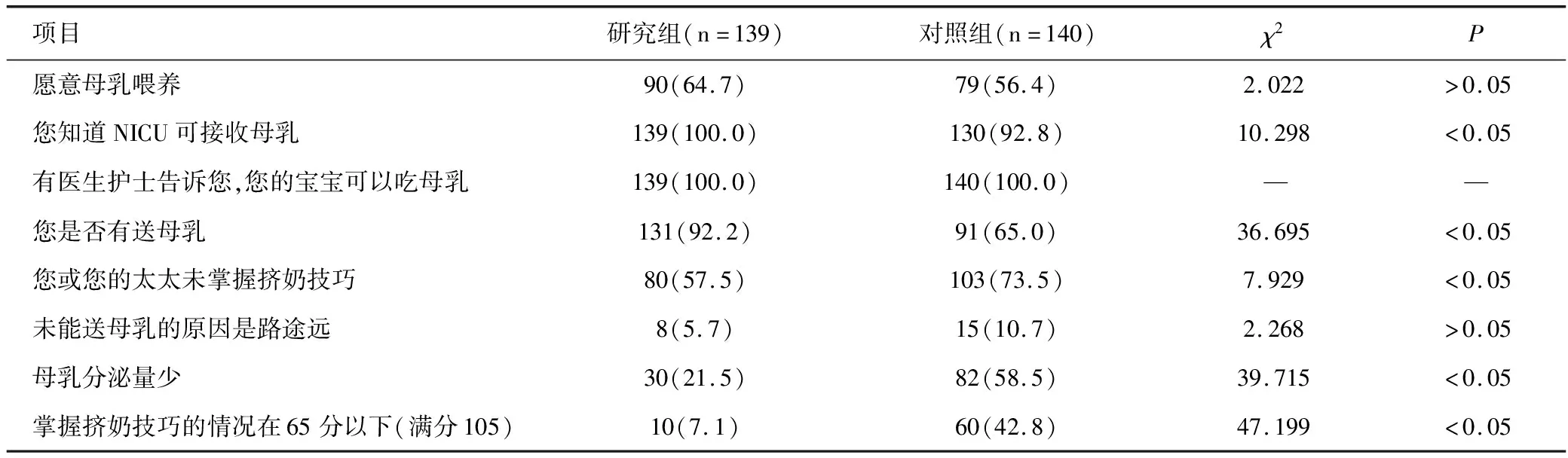

接受宣教后,兩組極低出生體重早產兒家屬在愿意母乳喂養、知道寶寶可以吃母乳、未能送母乳的原因是路途遠方面差異無統計學意義(均P>0.05);研究組知道NICU可接收母乳、有送母乳占比較對照組高,差異有統計學意義(χ2值分別為10.298、36.695,均P<0.05),在父母未掌握擠奶技巧、母乳分泌量少、掌握擠奶技巧的情況在65分以下方面占比較對照組低,差異有統計學意義(χ2值分別為7.929、39.715、47.199,均P<0.05),見表4。

表4 兩組家屬對早產兒母乳喂養調查情況[n(%)]

3討論

3.1袋鼠式照護的家庭參與式模式

世界衛生組織報告,全球每年約有1 500多萬早產兒,其中中國每年早產兒出生率約為10%。隨著二孩政策放開、高齡孕產婦增多、新生兒基數變大,有學者預計我國早產兒的數量或在未來一兩年出現階段性增加。早產不僅是導致新生兒死亡的首要原因,還是繼肺炎之后導致5歲以下兒童死亡的第二大原因。另外,早產兒,尤其是極低出生體重早產兒,較正常兒伴有更高比例的視力、聽力或智力方面的缺陷[5]。因此,加強極低出生體重早產兒的早期照護、減少其并發癥的產生意義重大。

袋鼠式照護源于袋鼠哺育幼崽的方式,它是一種科學有效、人性化、費用低廉的照護模式,尤其適用于醫療設施落后的國家和地區。文獻顯示對于嬰兒來說,母嬰皮膚盡早接觸有助于早產兒產生觸覺和嗅覺的刺激;有利于早產兒更早建立起吸吮、覓食的動作,促進其腸胃的生長發育;母親的撫摸和聲音,也可刺激早產兒神經系統和內分泌系統的發育;母嬰皮膚接觸可大大降低嬰兒的不安全感,有助于嬰兒的心理發育[6]。對于母親來說,乳房周圍的身體接觸可能會增加催產素的水平,促進乳汁的分泌,同時能夠減少或降低產后抑郁癥的發生,有利于建立與嬰兒的早期情感聯系[7]。

3.2袋鼠式照護與母乳喂養的關聯性

本次研究表明袋鼠式照護組(研究組)與常規組(對照組)患兒喂養方式比較差異有統計學意義,且研究組純母乳喂養率顯著高于對照組;按照住院天數分層后,結果顯示在住院7d內、7~14d及15~78d內,兩組患兒喂養方式比較差異仍有統計學意義,且各層內研究組純母乳喂養率均顯著高于對照組。這些發現與Moore等[8]、Zachariassen等[9]研究結果一致,提示袋鼠式照護是促進母乳喂養的有效干預手段。

另外,本研究繼續探索了兩組極低出生體重早產兒家屬關于母乳喂養及喂養障礙的原因,結果顯示兩組患兒家屬在愿意母乳喂養、知道寶寶可以吃母乳、未能送母乳的原因是路途遠方面差異無統計學意義;研究組知道NICU可接收母乳、已送過母乳占比較對照組高,差異有統計學意義;研究組在父母未掌握擠奶技巧、母乳分泌量少、掌握擠奶技巧的情況在65分以下方面占比較低,差異有統計學意義。結果提示進行袋鼠式照護的家屬更容易掌握NICU母乳喂養知識和技巧,采取實際行動進行母乳喂養的比例也更高。

NICU中極低出生體重早產兒管理中歷來存在母乳喂養困難的問題,而袋鼠式照護這一家庭參與式模式強調了母嬰的盡早接觸,可有效改善產婦情緒增加哺喂信心[10],且家屬更易掌握NICU母乳喂養知識和技巧,增加純母乳喂養率,值得臨床提倡和推廣。