肉用綿羊舍飼最佳畜群結構優化方案的選擇

李聚才,施安,張俊麗

(寧夏農林科學院動物科學研究所,寧夏 銀川 750002)

優化生產布局和畜群結構,提高科學飼養和經營水平,加快畜群周轉出欄,提高畜產品產量,增加生產效益,是促進牧區快速發展的舉措[1]。畜群結構是由不同性別、年齡的同類或不同家畜按照一定比例組成的綜合體。作為肉用或肉裘兼用畜種,不同繁殖特性、不同出欄或屠宰時期有不同的畜群結構。飼養肉羊的目的就是生產優質的羊肉產品,使動物生產效果和經濟效益最大化。科學、合理的畜群結構是加快周轉、高質量發展的關鍵,其中基礎母羊起著決定性的作用。基礎母羊是肉羊生產可持續發展的核心。在肉羊養殖地區,當地所能提供的飼草料資源總量決定畜群飼養量相對固定不變時,若基礎母羊數量過大,其他類別或年齡段的育成或育肥羊所占的比例就會減少,否則勢必超過合理的飼養量,導致飼料資源短缺或造成一定的經濟損失;若基礎母羊群體數量過小,會影響畜群的正常周轉和生產發展,導致羊群逐漸縮小,產業將面臨危機。因此,畜群結構中基礎母羊數要有一個合理的比值。在科學研究和生產實踐中,人們為了達到優質、高產、高效等目標,需要對有關因素的最佳組合方案進行選擇。優選法就是根據生產實踐中科技需求與問題導向,利用數學原理,合理安排試驗,以最少的試驗次數迅速找到最佳組合點的科學試驗方法。通常把這種最合適、最好、最合理的方案,一般總稱為最佳,把選取最合適的配方、配比,或給出產品最合理的設計參數,叫做優選。采用黃金分割0.618法,就是把參試點安排在黃金分割點上來尋找最佳點[2]。

灘羊是我國珍貴的裘皮羊品種[3],也是寧夏區域特色優勢畜種之一,已列入《國家級畜禽遺傳資源保護名錄》[4]。近年來寧夏肉羊優勢主產區,因受生態自然條件、養殖經營方式,尤其自寧夏全域實施封山禁牧生態修復舉措以來[5-7],逐漸轉向舍飼養殖。但是舍飼養殖成本較高、經濟效益相對較低,影響肉羊產業可持續發展[8]。寧夏近年來引進高產肉性能的良種澳洲白、杜泊種公羊與高繁殖性能的小尾寒羊、湖羊母羊群體,且生產實踐中多選擇與本地杜寒灘(杜×寒×灘)或與灘寒(灘×寒)等雜種母羊進行雜交,生產形成“多元化”雜交改良群體。當羊群達到飽和量時,不同繁殖特性、不同出欄或屠宰時期羊群正常周轉的最低基礎母羊數,稱為基礎母羊臨界值。此臨界值是在“穩定數量、提質增效”高質量可持續發展的原則下,依據最高飼養量計算的,故此值應是畜群達到飽和量時的能繁母羊最低值,是合理組群的關鍵點。一般羊場基礎母羊的比例在40%~50%之間,在育種場可提高到60%~70%[3]。據調查統計,2018年寧夏肉羊(含灘羊)飼養量1 093.11萬只,年內出欄558.83萬只,年末存欄534.28萬只,分別較2015年下降6.37%、3.60%和9.10%[9-10]。其中,能繁母羊2018年末存欄282.63萬只,僅占年末肉羊存欄數的52.90%。針對這個問題,20世紀80年代以來,尹長安[11]、任國鼎等[12]、梁廷堂等[13]和德科加[14]應用優選法分別在灘羊和藏羊最優畜群結構選擇方面進行了研究,而在現代肉羊畜種上未見報道。本文運用數學優選法原理和方法,結合實施寧夏全產業鏈科技創新示范項目及引黃灌區肉羊生產現狀,對肉用綿羊舍飼高頻繁殖最佳畜群結構及經濟效益進行優化篩選,旨在為現代新型經營主體肉羊養殖專業合作社、規模化家庭養殖場,以及現代肉羊產業高質量可持續發展提供參考。

1 材料與方法

1.1 參試羊群

以寧夏引黃灌區石嘴山市平羅縣某肉羊養殖專業合作社800只羊群為優化選擇的研究對象。

1.2 優選方法

基于目前我國肉羊屠宰年齡逐漸趨向小齡化,肉羊屠宰年(月)齡大多集中在3月齡內(體質量為20~23 kg)或6月齡(體質量為35~45 kg)等原則,參考文獻[14]進行計算。

一般綿羊群結構包括:能繁母羊(X),種公羊(Y,舍飼條件下公母比例按1∶30匹配),3月齡以內(斷奶)羔羊(Z),6月齡育肥(育成)或當年羊(D),羊群總數(T)。計算公式如下:

Y=X/30;后備母羊(D♀)=X/6,即年更新補充率為16.67%(可利用年限按6年計);后備公羊(D♂)=X/30×5,即年更新補充率為20%(可利用年限按5年計,公母比例按1∶30計)。

1.2.1 3月齡內斷奶出欄或育肥屠宰生產方式

基于羔羊生長育肥至3月齡內出欄或屠宰,體重達20~23 kg,擬生產小胴體(10~12 kg)優質“羔羊肉”[15]。計算公式如下:

T1=X+X/30+X/6+X/30×5+0.03(X+X/30+X/6+X/30×5)。其中0.03(X+X/30+X/6+X/30×5)為擬損亡補充預留羔羊。

T1=1.242 9X,計算結果:X=80.46%≈80%。

1.2.2 6月齡以內出欄或育肥屠宰生產方式

基于羔羊生長育肥至6月齡出欄或屠宰,體重達35~45 kg,擬生產中等胴體(18~23 kg)優質“肥羔肉”[16-18]。計算公式如下:

T1=X+X/30+X/6+X/30×5+2.35X+0.03(X+X/30 +X/6+X/30×5+2.35X)。其中2.35X為斷奶成活羔羊,0.03(X+X/30 +X/6+X/30×5+2.35X)為擬損亡補充預留羔羊。

T2=3.663 4X,計算結果:X=27.30%≈27%。

1.3 優選計算式

1.3.1 大小點的確定

基于最優畜群結構方案,以生產羊肉和育成后備羊統籌兼顧,既要有較高的經濟效益,還要保持合理飼養量的原則,根據目前肉羊生產現狀,假設以加快畜群周轉,選擇3月齡羔羊生長育肥出欄,其出欄率較高,選能繁母羊作為最大點,記作Xn;選擇6月齡生長育肥出欄,其出欄率較低,選能繁母羊作為最小點,記作Xm。按能繁母羊占羊群結構的比例計算2個不同羊群結構類型及其產品產量和經濟效益并進行比較。

1.3.2 試驗點的選取

首次選試驗點在區間的0.618處,用下式計算:

X1=Xm+ 0.618 ×(Xn-Xm)。

第2次及以后選各點和上次計算的點與兩頭等距[14],計算方法為:(小+大)-前次計算的中點。以此類推,在小點與大點之間選擇,計算公式如下:

X2=Xm+Xn-X1;

X3=Xm+X1-X2;

X4=X3+X1-X2;

X5=X2+X1-X4。

一般選5點擇優,計算結果如下:

第1點(A):X1=27+0.618×(80-27)=59.75≈60(%);

第2點(B):X2=27+80-59.75=47.25≈47(%);

第3點(C):X3=27+59.75-47.25=39.50≈40(%);

第4點(D):X4=39.50+59.75-47.25=52.00=52(%);

第5點(E):X5=47.25+ 59.75-52.00=55.00=55(%)。

按上述方法計算5個位點不同羊群結構及其產品產量和經濟效益并進行比較。

1.4 數據處理與分析

在Excel表格中對數據進行整理、預算,參考文獻[18],采用u檢驗法進行顯著性分析。

2 結果與分析

2.1 不同月齡出欄飼養方式羊群結構及其產品產量和經濟效益比較

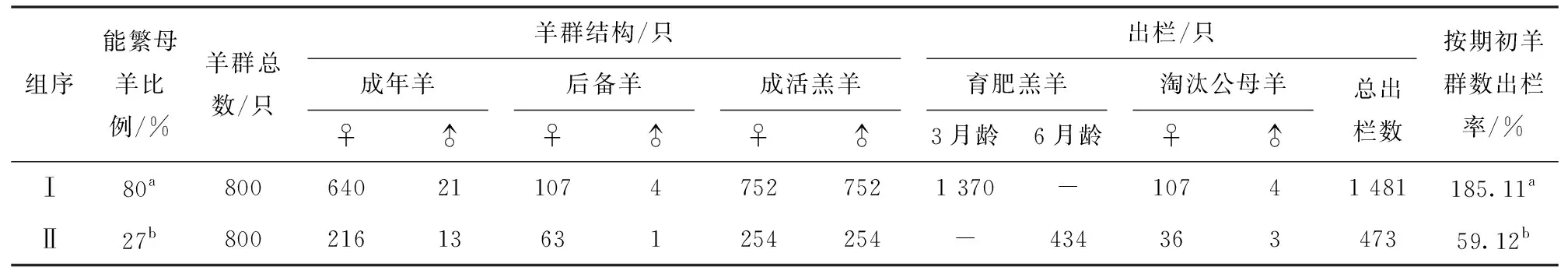

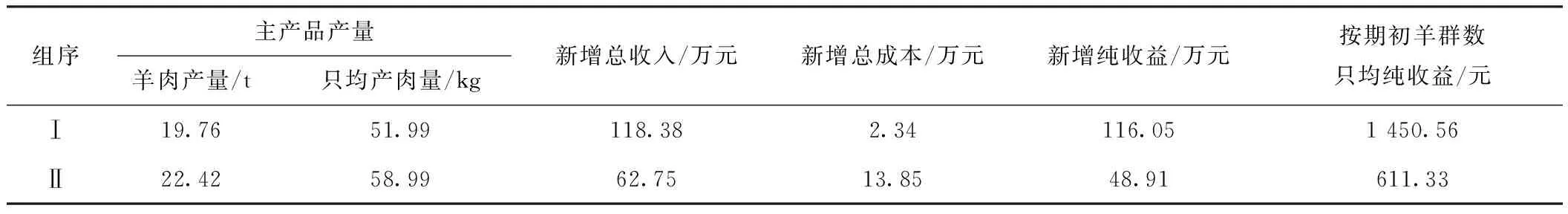

由表1和表2看出,不同月齡出欄方式羊群結構及其產品產量和經濟效益差異很大。羔羊生長育肥至3月齡內出欄,按期初羊群規模為基數,其出欄率是其生長育肥至6月齡出欄的2.13倍,差異顯著(P<0.05);按期初羊群基數只均純收益計,羔羊生長育肥至3月齡內出欄是其生長育肥至6月齡出欄的1.37倍。因此,可將3月齡羔羊生長育肥出欄飼養方式下能繁母羊80%為最大點,將6月齡生長育肥出欄飼養方式下能繁母羊27%為最小點。依次作為本次優選法計算的上下限值。

表1 不同羊群結構及出欄情況比較

表2 不同羊群結構產肉量和經濟效益比較

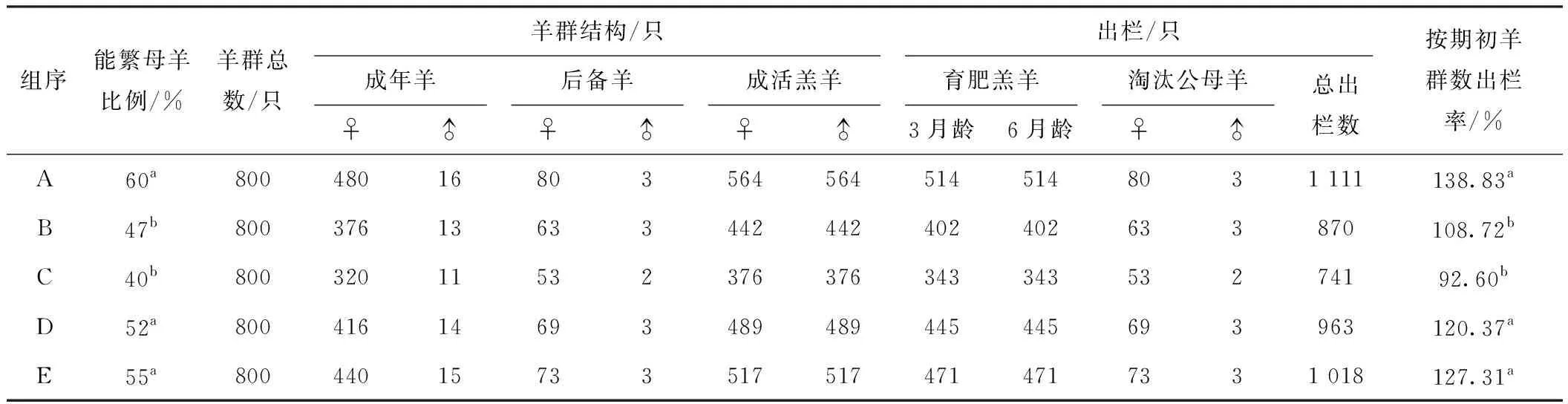

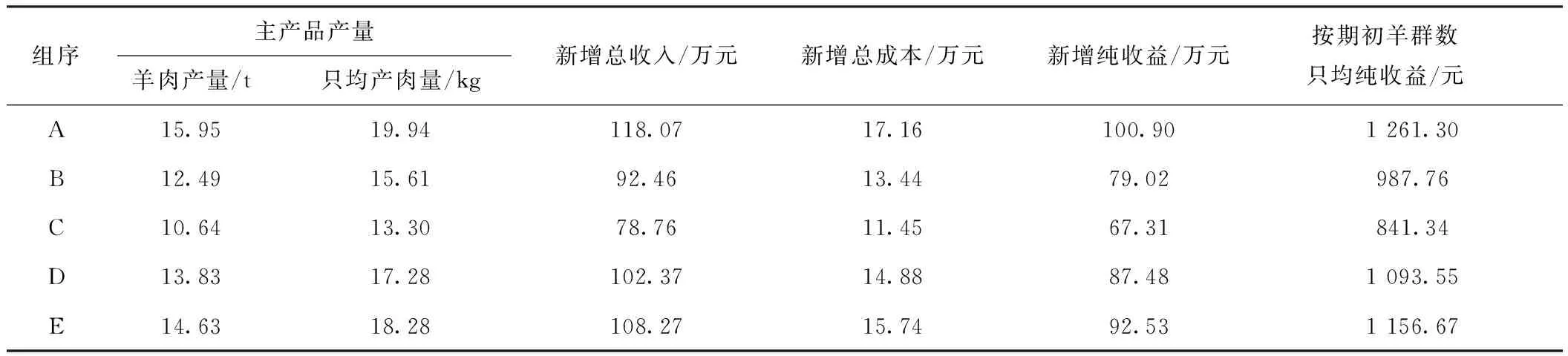

2.2 不同優選位點羊群結構及其產品產量和經濟效益比較

由表3和表4看出,優選5個位點結果顯示,按期初羊群數中能繁母羊比例、出欄率、主產品羊肉總產量、只均產肉量、新增經濟收入、新增成本、新增純收益及只均純收益指標等由高到低排序均為:A>E>D>B>C。能繁母羊比例A點比E、D、B、C點分別均高9.09%、15.38%、27.66%和50.00%(P<0.05);出欄率A點比E、D、B、C點分別均高9.05%、15.34%、27.69%和49.90%(P<0.05);主產品羊肉產量和只均產肉量指標A點比E、D、B、C點分別高9.02 %和9.08 %、15.33%和15.39%、27.70%和27.74%、49.91%和49.92%;新增純收益和只均純收益指標A點比E、D、B、C點分別高9.05%和9.05%、15.34%和15.34%、27.69%和27.69%、49.90%和49.92%。優選結果表明,在A這個位點,按期初羊群數中能繁母羊比例、出欄率、主產品羊肉總產量、只均產肉量、新增經濟收入、新增成本、新增純收益及只均純收益等優化指標最高。而在C這個位點,其能繁母羊比例、出欄率、主產品羊肉總產量、只均產肉量、新增經濟收入、新增成本、新增純收益及只均純收益等各項指標最低,且A點與C點能繁母羊比例和出欄率指標之間差異極顯著(P<0.05)。然而,現實生產實踐中從經濟效益角度思考,能繁母羊比例B、C和D點比較效益相對較低。因此,剔除B、C和D這3個點,能繁母羊比例理想值應在A和E位點即55%~60%之間選擇,以其A位點即60%為最佳畜群結構優化方案。

表3 不同羊群結構及出欄情況比較

表4 不同羊群結構主產品產量和經濟效益比較

3 討論

肉羊的主產品為羊肉,飼養能繁母羊的目的就是生產健康優質的羔羊,培育后續不斷的育肥羊源。肉羊生產不應盲目追求增加存欄數量,而應以提高出欄率和高質量羊肉產品作為主要目標。據調查,2018年寧夏肉羊年飼養量1 093.11萬只,年末存欄558.83萬只,年內出欄肉羊534.28萬只;羊肉產量9.9萬t,與2015年(10.11萬t)同比下降2.08%。假如以2018年末存欄羊560萬只為基數,按能繁母羊60%計算,其能繁母羊可達336萬只,比2010年[19]能繁母羊數(236.85萬只)增長41.86%;年內出欄肉羊達778萬只,比2010年出欄肉羊數(425萬只)提高83.06%;按育肥出欄肉羊778萬只計,年產羊肉11.20萬t,比2010年(7.3萬t)提高53.42%。另外,實施此方案能很好地解決目前依靠外購羊生產發展受外界市場風險等不利因素制約的弊端,并能助推建立本地區肉羊生產正常良好周轉及其產業高質量可持續發展的長效機制。

在羊群結構中能繁母羊的最佳比例,可以在生產實踐中摸索出來,但費工、耗時、成本大。運用數學優選法原理,結合現代肉羊生產理念,經過分析測算可直接找出來。根據肉羊生長發育規律和特點,把培育后備育成羊和育肥高檔肉羊統籌考慮,確定肉羊最優畜群結構方案,這樣既可增加經濟收入,又符合當地居民膳食消費習慣。在各優選點中,能繁母羊60%位點經濟收入相對較高,產品生產均衡,應依此來調整為優選羊群結構方案。據調查,2018年寧夏肉羊飼養量達1 093.11萬只,年末存欄558.83萬只,其中能繁母羊282.63萬只,占年末肉羊存欄數的52.90%,與本優選最佳位點60%差距比較大,尚有可上調的空間。因此,調整能繁母羊比例和提高羊群質量可顯著提高肉羊養殖經濟效益。

計算時應注意以下幾個環節:當羊群體達到一定規模時,組群期初、期末這2個數應相對固定不變,各組群飼養過程中羊群總數為最高飼養量;羊群正常生產周轉時,能繁母羊比例年內固定不變,使畜產品生產始終由1個因子控制,否則將影響畜群正常周轉和產品生產;本計算方案兼顧當地居民膳食消費習慣,3月齡內出欄屠宰小羔羊和6月齡內育肥屠宰大羔羊平均按50%計算;計劃生產、出欄(屠宰)頭數不變,且出欄數與計劃數相一致,不得隨意變動[13]。

肉羊“兩年三產”是一種高頻繁殖生產體系,要求母羊在24個月內完成產羔3次,即8個月產羔1次即為1個繁殖周期。綿羊妊娠期5個月相對恒定,產后哺乳期和配種期約2~3個月(60~90 d)。母羊發情周期一般為17 d相對不變,這就要求母羊在產后承擔羔羊哺乳營養與自身體況恢復的“雙重”營養需求,羔羊2月齡內即45~55 d內斷奶,母羊終止哺乳后1個月或1~2個發情周期內配種懷孕。因此,優化肉羊“兩年三產”技術方案,研究提高繁殖率、改善羊肉品質等是優化實施肉羊“母羊-羔羊”一體化營養調控技術,強化母羊妊娠后期、產后哺乳期和配種期營養,以及羔羊早期補飼、早期優飼、早期斷奶或出欄技術,尤其在北方非繁殖季節要同步實施母羊誘導同期發情和公羊生殖保健配套技術,以確保實現“兩年三產”高頻繁殖高效生產高質量發展。

生產中應進一步優化畜群結構,促進區域草畜高效轉化,提高經濟效益。據調查,以寧夏引黃灌區為例,該地區農作物種植面積大,其副產物秸稈資源豐富,也是寧夏優勢特色肉羊生產的主要基地。肉羊最優畜群結構中能繁母羊60%,充分利用區域秸稈飼料化資源優勢,促進區域草畜高效轉化,既有利于加快鄉村環境整治,又能增加農民經濟收入。在此基礎上,若能加強標準化科學飼養管理,實施“良種良法”配套和現代人工授精技術,在縮短能繁母羊的產后空懷天數(或育成母羊的配種妊娠月齡)、產間距,或延長其可繁殖年齡的同時,將羊群死亡率控制在1%以下,肉羊養殖的經濟效益將更顯著。

綜上所述,在肉羊生產實踐中,能繁母羊的理想比例可根據各地的生產經營方式和產品目標確定。經計算優選出肉羊全舍飼高頻繁殖生產中,能繁母羊的比例應在55%~60%之間選擇。以能繁母羊所占羊群比例60%為寧夏及同類地區肉羊舍飼最佳畜群結構的優選方案。