社交媒體如何抓住你的大腦

塵雪

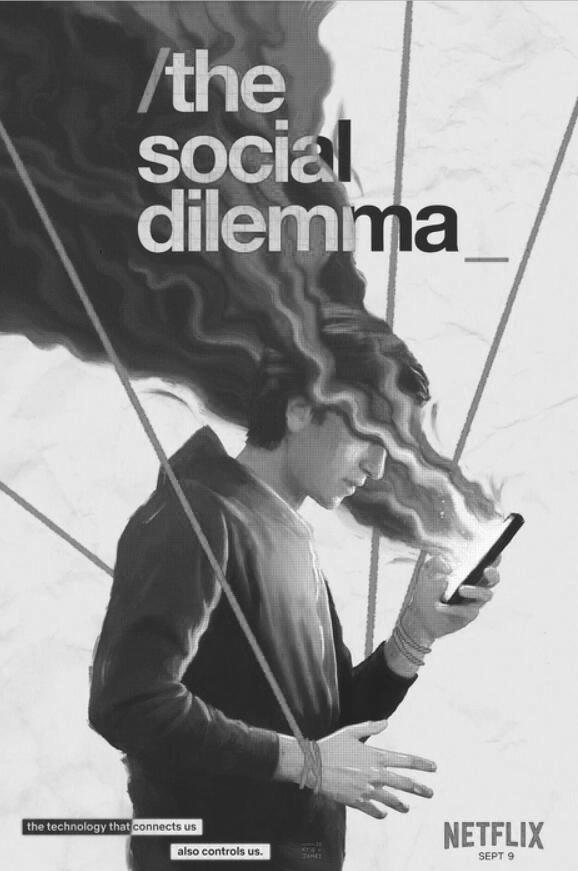

《智能社會:進退兩難》(The Social Dilemma)最近在奈飛流媒體平臺上播出。該紀錄片挖掘以社交媒體(簡稱“社媒”)和搜索引擎為代表的網絡科技如何對現代人際關系及社會造成影響。它提出很多社媒造成的問題,更直指我們切身觀察到的:大眾世界觀趨向兩極化,社會出現極端政治的傾向,這些問題的核心其實都與數十年網絡科技的“大躍進”和缺乏監管與規范息息相關。

紀錄片試圖揭示,網絡科技已演變成操弄人類社會的“巨獸”。我的美國同事莎拉出生于1970年代,她看完該片后驚呼:“嚇死我了。”而我看完后,有一種心戚戚然的共鳴:終于有人將社媒上癮和數據安全相關問題拍成紀錄片。

為何你對手機欲罷不能?

我們早起后第一件事和睡前最后一件事,可能都是先查看手機里的社交軟件。然而,不要以為百度和谷歌只是一個搜索引擎公司,微信和臉書只是一個跟朋友們聯系的媒介,實際上,它們每天都在對你的行為和認知進行著漸進、細微和滲透性的改變。

《智能社會:進退兩難》前半段談的就是社媒如何造成上癮。社媒大公司對用戶個體的行為進行記錄和分析,最終,你的行為和生活方式可以被預測,你的心理和情緒已被掌握,你已經無所遁形。在IT大公司面前,你所有的網上私人數據只是它們用來牟利的工具。

正如一位網友總結的,社媒的商業模式可以說是從資本主義這個引擎算法派生出來的,只不過工業榨取人的勞動,而“關注——數據——推送”對人的行為進行技術編碼,以此牟利(所謂的“人類期貨”)。它針對的是人類的生物算法(多巴胺獎賞回路)。信息繭房效應誘導的后真相和觀點極化,已是現實。一個致癮、操縱、利用弱點的算法系統,當然也應該被放在倫理的目光中加以審視。

我曾是一名網絡新聞編輯和新媒體編輯,那時一整天抱著手機和電腦,下班后仍會查看手機APP上的更新,閱讀微信公眾號上的訂閱文章以及朋友圈內容。那段時間,我網購也非常頻繁,因為各種廣告推送讓人欲罷不能。由于新媒體和網絡工作太忙,我無法將生活和工作分割,除了睡覺,16個小時,手機隨時待命。所以,該片讓我感觸良深。

“到了采取行動的最關鍵時候”

紀錄片的下篇,主要講述在網上虛假信息成為民主政治的攪屎棍。由于人工智能的推薦,虛假的信息傳播得更快,同時人們接受的信息變得不再全面,使你的視角變得極端、片面和缺乏批判精神。

社媒是一個非常有效的勸服工具,一些政黨和團體利用社媒來煽動民眾情緒。紀錄片指出:“美國中情局的證據顯示,俄羅斯干預2016年美國大選。俄羅斯并沒有非法入侵臉書的后臺,而是利用臉書創造的一些工具”,最終煽動了反對希拉里的言論,間接造成了特朗普當選。

確實,社媒特別是臉書和照片墻,曾經是我們這些國際公民們結交朋友、豐富生活、獲取國際信息的重要平臺。我的美國同學皮特說,他因為臉書和照片墻才喜歡上攝影,并向我展示了他拍攝的諸多“臉書環球旅行攝影大賽”攝影作品。然而,如今大公司控制的社媒越行越遠。我們要求被大公司視為人,而非被壓榨的資源。

結尾處,《智能社會:進退兩難》創作者指出,大的社媒平臺和大公司的商業模式存在問題,必須進行立法規范——目前美國關于數據隱私和安全的立法非常薄弱,有關法律也只是維護有權有勢的人群,而非用戶。

缺乏規范和約束的科技,正在大規模蠶食美國的民主制度。這正如片中所言:“注意力經濟的爭奪賽仍在繼續,人工智能也只會越來越多地進入我們的生活,而非相反。但是,無論你認為這是一個烏托邦,或只是一個暫時的拉力賽,如今已經到了采取行動的最關鍵時候。”

臉書和學者批評該片太偏頗

該紀錄片甫一出爐,臉書就批評稱,該片沒有采訪目前在臉書等公司工作的人,或任何對影片敘述有不同看法的專家,也沒承認這些公司已經采取措施來解決該片提出的問題;相反,他們僅僅依賴于那些已經從這些大公司辭職的人——包括谷歌前員工、人道技術中心創始人特里斯坦·哈里斯,臉書前總監蒂姆·肯德爾等人的一面之詞。該片將關于社媒的微妙討論埋沒在“轟動效應”之中,并將社媒平臺作為政治兩極分化等復雜社會問題的替罪羊。

臉書還指出,該片忽視了算法帶來的積極影響。“臉書使用算法來改善人們的使用體驗——就像其他約會應用程序,亞馬遜、優步和無數其他應用程序一樣。這其中也包括奈飛,它使用算法來決定誰應該觀看《智能社會:進退兩難》,然后推薦給他們。”此外,一些媒體批評該紀錄片中的前雇員們并沒有批評馬克·扎克伯格等個人,而是整體批評大公司。

除了從制度層面呼吁對社媒立法規范之外,從個人層面,我們也應該警覺社媒使用,加強對社媒產生數據的倫理研究與規范。

如今,我的一位美國同學已經在手機上卸載了所有的社媒APP,只保留了一個不那么具有“勸服性”和要求“互動性”的社媒。而另一位美國同學也多次強調,社媒并非獲得新聞或是事實的有效渠道。自從畢業后,我的臉書上大家的更新也變少了。我決定盡量少更新微信朋友圈了,必須更新時也會注意個人隱私和數據安全。如果你真正提供有價值的信息,它們不應該是無償的。

正如今年獲得麥克阿瑟天才獎的人類學家與媒體學者瑪麗·格雷(著有《幽靈工作:如何阻止硅谷催生一個新的全球下層階級》一書)所說,技術塑造了我們如何看待自己和他人。但技術本身,并不能定義我們或阻止我們的行為。我們如何應用或放棄這些技術,折射出我們如何為彼此和地球著想。

(摘自《看世界》2020年第23期)